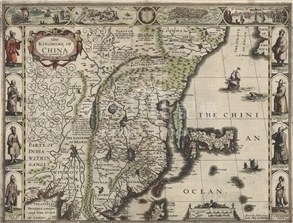

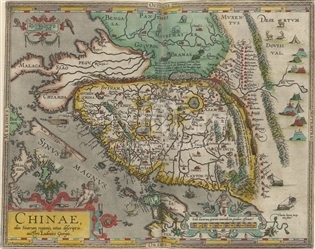

本圖首次收錄在1606年版的《墨卡托地圖集》當中,由荷蘭著名製圖家洪第烏斯繪製,是繼巴布達的中國地圖後又一重要的單張之作。地圖很明顯地參考了巴布達的中國地圖,方位則調整爲現在人們習慣的上北下南。圖中的中國依然呈矩形,海岸線的走勢與早期葡人的描述基本一致:粵閩海岸的基本走向是東南至東北,從福建至北京的海岸線直貫南北。該圖標出了諸省的大致範圍,沿海各省位置基本正確,但內陸則有較多問題,例如漏標了四川,而將雲南(IUNNA)標在該位置,貴州(QVICHEV)標在了雲南的位置上,而把實際上的貴州標爲上廣西(SUPERIOR QVANCII),其南方又是廣西(QVANCII)。地圖以手工著色,用不同色彩區分中國與周邊國家,把交趾支那(COCHINCHINA,今越南北部)標在了中國境內。地圖使用了符號來標識城鎮,代表澳門城(Macao)的符號被繪製在珠江口東岸的陸地上;而廣州(Cantao)則被繪製在珠江口的西岸。中國北部的海岸線有所改進,繪出了渤海灣,但整條海岸線仍然過於平直。日本島輪廓相對前作準確一些,細長形的朝鮮半島可能是受到明代中國地圖如《古今形盛之圖》的影響,同時在東北角繪製了美洲的一小塊陸地。該圖不僅沿用了巴布達中國地圖中的注釋,同時也加入了大量新的內容。圖中左邊繪製了歐洲所傳說的中國風動車,註釋說,“中國人乃被如此傳頌之天才,竟構想製造以風帆之車,在田間平地行走,有如其最擅在海上駕船”。長城以北有一段對“石棉”的描述:“此間有山,開採出極幼細之纖維,可紡織成布,扔於火中不會燒毀”;北京地區註釋「順天,乃天上之城,故中國皇帝在此建都」。圖右日本的旁邊繪製了該國的刑罰,註釋道:“十字架由四塊木構成,沒有用釘,手腳皆以繩縛後豎起,劊子手以矛插入人犯右肋。一些基督徒因信德而如此喪命”。

此圖後來被收錄在約翰尼斯.揚索紐斯(Johannes Janssonius, 1588-1664)的《環宇地圖集》(Atlas, ou Represéntation du monde universel et des parties d' icelui, faicte en tables et descriptions)。本圖即複製自哈佛大學圖書館地圖部館藏的《環宇地圖集》,1633年法語版(MM 1 .1633 .2 pf)

參考文獻:

[1]Keuning, J. (1947). The History of an Atlas: Mercator - Hondius. Imago Mundi, Vol. 4, pp. 37-62.

[2]. Potter, J. (1988). Country life book of antique maps : an introduction to the history of maps and how to appreciate them. London : Country Life Books. pp 123.

[3]. 周振鶴. (2003). 西洋古地圖裏的中國. In 周敏民編, 地圖中國. 香港 : 香港科技大學圖書館.

[4]. 金國平. (2000). 西力東漸 : 中葡早期接觸追昔. 澳門 : 澳門基金會.

關聯資料

更新日期:2019/11/15

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)