“澳门记忆”开站六周年,以“六六无穷‧探索不同”为主题,推出多项周年系列活动,展现“澳门记忆”丰富精彩的资讯,引领大众探索不一样或有待了解的澳门。诚邀市民参与,成为建构“澳门记忆”的一份子。

历史知识大比拼得奖结果出炉!每位得奖者可获 “中西合璧古地图” 澳门通双卡套组。澳门记忆团队已透过得奖者注册会员时登记之流动电话号码,以短讯形式发送得奖通知,再次感谢会员们的支持和参与!

>>立即查看得奖名单

崇祯十一年(1638年2月14日─1639年2月2日)8月2日,葡日贸易又获一年延期,唐•若奥•佩雷拉(D. Joāo Pereira)带领2艘桨帆船前往日本,同行的有90名纯种葡萄牙人、190名混种葡萄牙人、黑人和其他有色人种,船上运载有2100箱丝织品和大量东京丝,而带回160万两白银,其中40万两为向日本商人的借款,同时也带回了一系列严厉警告,他们把这些警告转达给了日益惊恐不安的澳门议事会。但船长唐•若奥•佩雷拉却被当作人质扣留。C. R. Boxer, The Great Ship from Amacon: Annals of Macao and the Old Japan Trade, 1550─1640, p. 144.苏拉马尼亚姆:《葡萄牙帝国在亚洲:1500─1700政治和经济史》第6章,第181页。

崇祯十三年(1640年1月23日─1641年2月9日)6月22日,刘易斯•帕切科(Luís Paes Pacheco)、桑切斯•帕德雷斯(Rodrigo Sanches de Paredes)、贡萨洛•卡瓦略(Gonçalo Monteiro de Carvalho)及西蒙•摆华(Simão Vaz de Paiva)等4名有日本贸易经验且在澳门颇有声望的市民带着靠典当物件向市民借贷的6000两白银的活动经费及40万两归还日本商人的欠款,乘一艘商船离澳赴日。船上共载员74人,其中葡萄牙人61人,黑人13人。7月6日抵达长崎,到埠后即被扣留,船上的大炮也被拆卸。4位使者通过长崎奉行三郎左卫门向幕府将军递交了外交备忘录及相关文书,其文称:“闻之陛下禁止葡萄牙人入国,我处居民陷于难以笔墨形容之惨境。彼等困穷不能救其妻子,因饥饿而死亡,是为悲惨经验所明示,在我等出发之前,亦有陷入极度悲哀者,以编成卡斯特罗•布兰科(D. Francisco de Castelo Branco)船队,将皇帝禁令与我等苦状报告西班牙、葡萄牙及印度。同时澳门市主要人物及教会与实业界钜子召开会议,以为澳门市赖陛下之恩惠,如同赤子受养,是故遵从陛下之命令,自属当然之事。又西班牙国王陛下违背日本皇帝之意,不予禁止传教士及其宗教进入日本,乃属事实。我们又对马尼拉通知我等之决议。已于(1639年)11月15日由澳门派2人至马尼拉,马尼拉方面已下令任何人切勿派神父及其他宗教相关者至日本,违者处以罚金4000两,不缴纳者处以死刑。”而在幕府答复前,他们即被关进监狱。8月2日,由日本皇帝自江户派遣之特使2人,即加加爪忠澄(かがつあただすみ)和野野山新兵卫(ののゃましんべぇ)抵达长崎,即时召见葡萄牙人全员及黑奴13人,葡人大喜,以为会受到厚待,谁知日本政府不仅拒不接受葡萄牙人的请求,还将4名澳门使者及57名随行人员全部处以“有情之死刑”,烧毁葡萄牙商船,仅让l3名医师水手仆役乘坐一艘小船返回澳门,转达日本政府的谕令: 宽永十七年(1640)诛耶稣邪徒谕阿妈港。……阿妈港之蠢蛮,平素尊天主教,欲弘其邪法于本朝。比年所来之船中,或雇唐船,以载耶稣之徒号伴天连者至于此。盖是以此教唆我里民,窃有觊觎本朝之志。故大君震怒,捕伴天连及其徒,悉斩之磔之,下令禁之。有信其法者,罪及三族。……去岁使节至长崎,谕汝国人,向来必无向于本朝,若有再来,悉戮其舯人,以无孑遗云云。而今背其严旨,诈乞和平者,重到于此地。官事无监,制令何变。某等谨奉钧命,不知其它,不敢赦之。即坏其舟,执其徒若干人,枭首长狥于市,其余者无少长皆诛之。但船子及医师者,准彼则其罪轻,且欲令汝国觉知此事,故免其死刑,别造小船放还之。使此状告于本国也。凡阿妈港近邻首长闻之者,宜仰本朝之德,以察武威之严也。文德泉:《伊纳西奥•萨尔明托》(载《文化杂志》第9期,1992年)一文称:6000两白银从满清官员手中借贷。村上直次郎原译,郭辉中译:《巴达维亚城日记》第2册,第266—267页。村上直次郎原译,郭辉中译:《巴达维亚城日记》第2册,第269—270页;龙思泰:《早期澳门史》第6章,第142—143页。在这些殉难人员中有2名来自帝汶和索洛的奴隶,他们都是澳门葡萄牙商人的财产。(C. R. Boxer, Francisco Vieira de Figueiredo e os portugueses em Macassar e Timor na época da Restauração 1640—1668,转自苏一扬:《澳门与帝汶:殖民管理,贸易与传教》,载《澳门史新编》第2册,第604页。)林复斎:《通航一覧》卷182《南蛮》。

顺治十五年(永历十二年/1658年2月2日-1659年1月22日)8月2日,耶稣会士曾德昭神父在广州病逝,其遗体于8月19日被当时日本省会长利玛弟运回澳门,并于同日葬于圣保禄教堂。曾德昭,字继元,先名谢务禄,葡萄牙人。1613年入华传教,1616年因南京教案被捕入狱,后谪居澳门。1620年又重入内地,遂改谢务禄为曾德昭。先后在江西、江南、浙江及陕西传教。1636年作为中国副省代理人被派往罗马。1638年在果阿完成著名的《大中国志》。1645年回国后两次出任副省会长,并在广州主持教务。由于曾德昭与明朝上层社会官员交往密切,在他主持会务期间,耶稣会前期援明抗清政策的制定与其相关。据称,曾德昭神父是第一位向欧洲介绍茶的制造和用途的人。 文德泉:《耶稣会士于澳门开教四百周年》,第37-38页;荣振华:《在华耶稣会士列传及书目补编》,第610页逝世时间作7月18日。 费赖之:《在华耶稣会士列传及书目》,第418页及第151页。

康熙四十八年(1709年2月10日-1710年1月29日)8月2日,果阿皇家海军步兵上尉古尔露骑马追击一名黑奴,马匹向圣方济各修道院奔去,此时有人向他开枪,第一枪没有击中,紧接着又射出一枪,击中了他的右臂。开枪者为其情敌葡萄牙军官恩里克•罗郎也(D. Henrique de Noronha)中尉。澳门的外科医生安东尼奥•萨(António de Sá)和果阿船上的外科医生看了古尔露的伤势之后,都说无药可救。恰巧一位英国商船上的英格兰人经过澳门,他叫他的外科医生给古尔露治疗。由于古尔露的手臂已经腐烂,如要保住性命,必须做截肢手术。做完手术后,病情明显好转,很快得以痊愈。总督戴冰玉下令将恩里克•罗郎也中尉逮捕。恩里克•罗郎也之所以暗杀古尔露,是因为两个男人都爱上了美丽富有的少女玛丽亚•莫乌拉。玛丽亚•莫乌拉是澳门富商莫乌拉•巴斯托(Francisco Vicente de Moura e Basto)的女儿,一直由祖母照顾养大。当时,有人将古尔露截肢的消息告诉玛丽亚•莫乌拉,问玛丽亚•莫乌拉古尔露已经少了一只胳膊,她是否还愿意嫁给他。玛丽亚•莫乌拉回答说,即使他没有双臂、双腿,她也愿意嫁给他。因为他是为了她才断了手臂,因此决不会放弃他。但当时有人认为,古尔露与玛丽亚•莫乌拉结婚与其说是出于爱,不如说是因为她有丰厚的嫁妆。马克思·佩雷拉(Marqués Pereira):《澳门城发生的各种事件集录》,转自Manuel Teixeira, Macau e a Sua Diocese, Vol.3, pp.459—460.

乾隆十四年(1749年2月17日-1750年2月6日)8月2日,葡印总督任命海军上校美露(João Manuel de Melo)为澳门总督。先是,澳督文东尼的肆意妄为很快激起了澳门葡萄牙官员及市民的公愤。当地最富裕、最有影响的市民万威.味先地.罗咱与议事会成员一直策动驱逐文东尼的行动。万威.味先地.罗咱劝说中国官员给葡印总督写信,声讨文东尼的罪行。为了打动葡印总督,万威.味先地.罗咱还给葡印总督送去一个用纯金制成的桔子作为礼物。经过他在果阿的努力,葡印总督决定罢免若些,委任美露为新总督,并命令果阿高等法院法官庇利那(António Pereira da Silva)迅速前往澳门,去审核澳门民众对文东尼罪行的指控。美露,中文档案译作夹万威地猫奴.庇利那,中文档案译作安多尼.喇利那.地.私离哗,参见C.R.Boxer, Fidadgos in the Far East(1550—1770), p.274;施白蒂:《澳门编年史:16—18世纪》,第139、216页。徐萨斯:《历史上的澳门》,第113—115页。

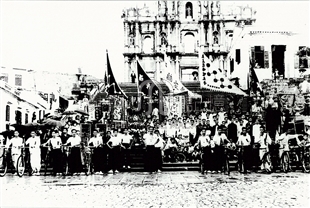

清宣统三年(1911年1月31日─1912年1月18日)8月2日,为庆祝葡萄牙宣布成立民主政体一周年,澳门政府特设立总办盛典大公会以组织及督理民间庆乐之事。总会员包括:正会长参将马奎斯(Eduardo Augusto Marques),副会长萧登(瀛洲),会员顾哩耶‧缅尼士、美仙地‧雷森德(Vicente Inacio de Rezende)、若瑟‧佐治(José Vicente Jorge)、罗德礼(Fernando José Rodrigues)、曼努埃尔‧黎登(Manuel Francisco Leitão)、贾华胪‧李固(José Erneste de Carvalho Rêgo)、贡扎嘉‧梅洛(António Alexandrino Gonzaga de Melo)、缔喇飞卢‧利卑度罗嗹嗉、马刁士‧李玛(Matheus António Lima)、赵立夫、李镜荃、蔡康、卢廉若、陈七、徐俊庭、蔡文轩、区惠波、梁干生及胡馥畬。另派分会五班,由总会指定分任办事:第一分会,办理华人公众礼节,会长萧登(瀛洲),会员于本澳各行生意每行各举一人;第二分会,办理西洋公众礼节,会长西政厅黎登,会员李玛、利卑路、李巴士(Mario Pires Monteiro Bandeira Lima)、沙梨士‧施利华(José Francisco de Sales da Silva)、芝梨;第三分会,办理陈赛场所事务,会长工程司美仙地,会员赵立夫、小伯多禄‧施利华(Pedro Nolasco da Silva Jr.)、莫非利阿(Mofirra)、里贝罗‧亚美打(Armando Ribeiro de Almeida)、王满、何寿田、余亨中;第四分会,办理布告事件,会长律政司顾哩耶‧缅尼士,会员卢廉若、贡扎嘉‧梅洛、佐治、施之古(Francisco Xavier Anacleto da Silva);第五分会,办理财政事务(第一分会所属财政不入内),会长罗德礼将军,会员罗嗹嗉、李镜荃、蔡康。据香港《华字日报》报导,经华人值理等力劝华商捐签,至9月间,已得有7000余金,而葡人捐者约2000余金,共约得万金。梁干生,瑞记轮船公司股东,1910年10月,将其在该公司13500元股份顶与三合堂。《澳门政府宪报》1911年11月5日第45号。沙梨士‧施利华,时任辅政司第二书记。《澳门政府宪报》1911年8月5日第31号;《华字日报》1911年9月12日及21日。

徐柳仙,女,原名徐振坤,乳名牛奶,广东南海(今属佛山市南海区)人。粤剧名伶、“柳仙腔”开创者。 柳仙出身于贫苦家庭,12岁开始从师学艺卖唱,在珠江河畔、香江码头,她受尽多少屈辱和鞭子,她的歌声伴随着不知多少个月圆月缺的夜晚。她18岁时,灌唱第一张唱片《情泪种情花》,崭露头角。华侨喜欢听她的歌曲,引起制片商们对这位新秀的关注,成为他们互相争夺的歌手。接着,她又灌唱了《梦觉红楼》、《再折长亭柳》两张唱片,特别是《再折长亭柳》,在美洲华侨的歌厅、酒店,顾客都爱点唱它,成为她演唱的首本名曲。 柳仙以演唱平喉著称,音量宽巨集婉转,名噪一时。时人把她与小明星、张月儿、张惠芳并称为粤剧“四大平喉”,这是对她较笼统的评价。而从她的具体唱腔特点来说,她的歌声柔中带刚,以清润爽犷,富于韵味见长,这些艺术特色集中体现在《再折长亭柳》一曲中,因此得“柳仙腔”之称。 抗战胜利后,柳仙定居香港。四五十年代成为她一生的黄金时期。她和丈夫文乐之同时客串几个剧团,她从曲艺演员摇身一变,成为粤剧红星,担任正印花旦,颇能深入角色。 60年代初期,香港经济萧条,粤剧不景气。柳仙又重返歌坛,经过十多年的坎坷。1974年,家庭又遭变故,丈夫文乐之去世,生活陷入困境。同年,她又遭车祸,伤及左臂和左腿骨,虽经治愈,须扶杖行走,重返剧坛永没希望了,即使在歌坛上,再也不能如前活跃了。 但柳仙矢志不渝地对曲艺进行研究和探索,有时为生活所逼,她不得不扶杖登台演唱几支曲子,赖以糊口。之后,她与一些曲艺爱好者组成“一庐音乐研究社”,精心培养后起之秀,香港演艺学院中文系系主任唐健垣博士就是她得意的高足。 1983年12月,柳仙不顾年高身残,应广东有关部门的邀请,毅然率领“香港曲艺演出团”回广州演出。期间,她偿还了多年夙愿,获得了一位“柳仙腔”的接班人——李惠东,在穗港艺人大力撮合下,在泮溪酒家举行正式收徒拜师之礼,成为粤剧界一段佳话。 1984年,柳仙在香港重逢爱徒李惠东(当时李惠东随广州粤剧团赴香港、新加坡演出),师徒尽情畅叙之余,她不遗余力教导李惠东,并将珍藏的首本曲及录音卡带赠送给他。她非常关心保存祖国传统艺术文化,大家称她为爱国艺人。 虽然,柳仙的艺名红遍海外,桃李满门,但她的生活极其清苦,她安贫乐素,决不轻易求助于人。自她伤残至逝世的十多年,她一直和儿子文斗亚同住在葵涌老人廉租屋里,而且要靠一点伤残救济金过日子。儿子有份工作,但收入甚微。在她最困难的时候,香港最高法院为她当年遭车祸之事作出了赔偿裁决,得到抚恤金六万元,经济有所好转。 1984年2月,香港荃湾大会堂举行“粤曲欣赏会”,当时,柳仙已年近古稀,但她仍然兴致勃勃,扶杖参加这个演唱会,而且登台重歌《再折长亭柳》一曲,声情不减当年,足见她功力的深厚。她身残志不残,恪守“曲不离口,拳不离手”的原则,在“一庐音乐研究社”里,她以身作则,经常示范演唱,她常常勉励徒弟唐健垣,要将继承粤曲艺术为己任,无愧为一位忠实于民族文化艺术的人。 1984年下半年起,柳仙一直被病魔缠绕,虽多次接广东省有关部门电邀来穗演出,无奈力不从心,不得不一直困于病榻中。1985年3月初,她病情日见恶化,同时出现胸膜炎、肺积水等并发症,先后六次施手术割治无效。 柳仙在晚年潦倒、贫病交迫之际,也没向亲友启齿借钱,宁愿变卖首饰及私伙(戏服),自筹药费,勉强维持。她那种倔强和骨气,表现无遗。 1985年8月2日,柳仙在伊利沙伯医院病逝,终年68岁。 8月18日,举殡时,唐健垣讲述老师徐柳仙生平,扼腕表示要按照她所教把粤剧艺术发扬光大。[1] 邓芬约于1926年作下粤曲《梦觉红楼》。当时,邓芬在粤东财政厅任秘书一职,但同仁对他长期和“戏子”交往,颇有微言,羞与之为伍。由于谰言相逼,邓芬辞去所有职务,从此不再踏足官场。他经常流连于红船碧岸之间,丝竹管弦,乐在其中。 1930年,上海新月留声机唱片公司出版的《新月曲集》中,收入邓芬与该曲集的主编钱广仁等四人合照。而这本曲集现藏于澳门崔氏居明轩中,收录邓芬用墨水笔写的两行小字,当中说他1928年在上海唱《梦觉红楼》。 邓芬所唱的《梦觉红楼》由上海新月留声机唱片公司出版,以第六期新唱片推出。这首粤曲的来由,据说产生于一个盂兰节晚上,邓芬撰此曲时,在座有一个上海唱妓叫“梦觉”,于是以此命。邓芬在上海唱《梦觉红楼》时,除其文艺界的朋友陈融(1876-1955)、简琴斋(1888-1950)等人为其题词外,他自己画了一幅《梦觉红楼图卷》,这幅画现藏于香港艺术馆,曾公开展出。 在邓芬创作《梦觉红楼》曲时,他写了几首诗,使人荡气回肠,他不单以画名于世,而且以诗词称誉于文坛。其诗云:“今梦方知昨梦非,梦醒还似梦迷时,平生不识相思味,欲解闲愁合费词。曾唱骊歌入教坊,当时情味最难忘,去年又制飘零曲,花事阑珊长乐乡。” 邓芬偶尔到红船探访戏人,一解对粤曲的戏瘾。当时,徐柳仙初露头角,她的乳名牛奶,因居于香港九如坊二奶巷。有一名瘾君子名叫跛棠的人教她唱曲。1935年,徐柳仙在澳门登台,邓芬在不经意之间听到她的歌音,认作奇才,即以《梦觉红楼》相赠。 广东省文史馆莫仲予先生说,邓芬是在澳门烟塌上向徐柳仙传授此曲的。名画家李守真不嗜“阿芙蓉”,却与邓芬交情很深,当时也在场看其传授用腔技巧。邓芬一晚以两句为限,经常操乐器为其拍和。 徐柳仙聪慧过人,邓芬在此不久前曾以此曲灌录唱片,而她却自信自己能有同曲异功之妙。因感自己与《梦觉红楼》所说的身世相似,于是请求歌林唱片公司为其灌录,从此一曲成名,销路高达50万张,使该曲轰动歌坛。歌林唱片公司后为徐柳仙灌录《再折长亭柳》,这两首曲成为她一生中名曲。 1949年6月,邓芬在“藕丝孔居”接待过来探访的徐柳仙,晤谈竟夜,为她画《对镜簪花图》;绘《秋院停琴》送给徐柳仙的湖南籍丈夫文乐之。[2] [1]黄昏:《岭南才女》,广州:广东人民出版社,2002,第228-231页。 [2]《邓芬、梦觉红楼、徐柳仙(资料)》,载“新浪博客",2013年8月8日,http://blog.sina.com.cn/s/blog_53f76b9f0100r0ga.html。

更多

尊敬的“澳门记忆”会员,您好!

感谢您长期以来对“澳门记忆”文史网的支持与信任。为持续优化会员服务质量与保障会员权益,本网站将自2025年4月28日起正式实施新版的《服务条款》。敬请各位会员详阅修订后之条款,有关内容可于以下查阅:

您已详细阅读并同意接受该等《服务条款》修订内容。

若您对本次更新有任何疑问,欢迎随时与我们联系。

感谢您一如既往的支持与信任,“澳门记忆”文史网将持续为您提供更安心、便捷的会员服务。

“澳门记忆”文史网 敬启

发布日期:2025年4月28日

使用说明

检视全站索引

“AND”,为缩小检索范围,表示前后搜索项之间的 “交集”;

“OR”, 为扩大检索范围,表示前后搜索项之间的 “联集”;

“NOT”,为排除不相关的检索范围 ,“AND NOT”表示第二个搜索项,在检索范围将被排除。

已经有澳门记忆帐号了? 登入