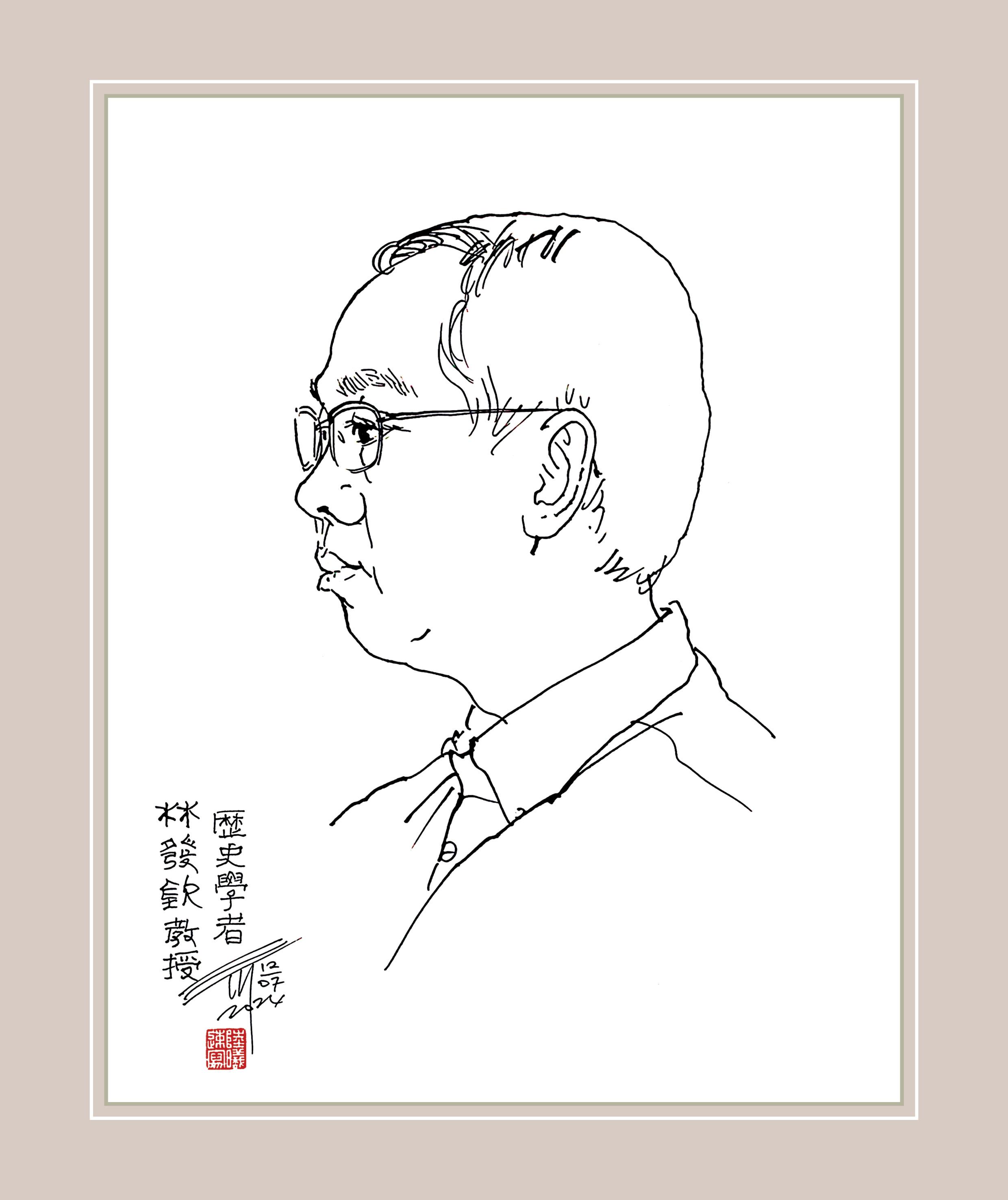

林發欽肖像

肖像畫作者:陸曦

中學階段的林發欽是不折不扣的文藝青年。白天,他在教室裡汲取知識的養分,夜裡,他為報紙撰寫專欄,賺取微薄的稿費。課餘時間,他又成為一名特約記者,用文字捕捉社會的每一個瞬間。他寫過散文、詩歌、故事、小說,甚至戲劇,“那個時候的創作量,我想也有幾十萬字了”。1997年,林發欽中學畢業,懷揣著對文學的滿腔憧憬,順利升入暨南大學基地班。

那時的暨大,如同一個微縮的地球村,包容著來自五湖四海的學子。在這所僑校裡,林發欽與來自香港、台灣、以及其他海外的同學共同學習生活。將大家凝聚在一起的,是“中華文化” 背後的多元性和包容性。這種思想的交流與碰撞,讓林發欽的視野和經歷得到了極大的拓展。在暨大中文系求學的日子裡,林發欽時常扮演著“文化中介”的角色,將澳門學生在內地求學的點點滴滴回饋給《華僑報》。後來,《廣州日報》和《羊城晚報》邀請他報導澳門學生眼中的內地教育風貌。在閱讀了大量的教育文獻後,林發欽逐漸找到了實現理想的通衢:對他而言,教育不僅僅是一個學科,而是一份信仰,“社會上有一種觀念非常有趣,即無論我們面對甚麼困難,我們都堅信教育能夠解決問題。每當有社會問題發生時,很多學者最終都會說要從教育做起。”

林發欽帶著培道歷史學會的學生開展文化考察

帶著熱情、好奇與期待,林發欽提前修完了本科學分,比一般同學提前一年拿到了畢業證書。林發欽回到澳門後,經母校李瑞瑩故校長邀請,回到他的母校培道中學,成為一名教師。在具體的教學過程中,他發現,學生們對世界歷史、中國歷史有一定瞭解,對香港和台灣的歷史也略知一二,卻對自己家鄉──澳門的歷史知之甚少。讓他更為觸動的是,這種對家園的隔膜感在他自己身上也有。“我對本地的歷史文化瞭解得並不多。”他深感鄉土教育在澳門教育環節中的缺失。為了彌補這一遺憾,林發欽在校內創辦了歷史學會,引領學生們走進澳門的歷史長河。他帶領孩子們在週末和假期漫步於澳門的街頭巷尾,探尋那些被歲月塵封的古跡。對中學生而言, 這段研究性學習的經歷不僅收穫了豐富的“知識”,更深刻感受到了澳門街巷中濃厚的人情味。在進行禮記雪糕的專題研究時,雪糕店老闆的慷慨邀請,讓孩子們品嘗到了免費的甜蜜。多年以後,那些曾吃過免費雪糕的孩子們,有的在異國他鄉獲得了博士學位,有的事業有成,家庭幸福。而林發欽,依舊堅守在三尺講台上,春風化雨,默默耕耘。“我認為這個教育項目不僅僅重視科研成果,更重要的是學生的專業成長過程。我和學生也成為了很好的朋友,我們會一起吃飯、定期聚餐。當時每個同學都知道我的生日,每一年生日他們都會來我家慶祝。”林發欽將孩子們的研究成果精心結集出版,這些作品如《澳門街道故事》《澳門歷史建築的故事》《澳門鄉土茶事》等,無不凝聚著師生共同的心血與智慧。“我們做得很好,讓大家感覺鄉土教育其實有很多可能性,中學生編的書也可以成為澳門最暢銷的書。”

林發欽長期致力推動澳門鄉土教育

在具體的實踐之上,還需頂層設計的引領。為了將鄉土教育的理念貫徹到底,林發欽毅然成為推動澳門教育改革的先鋒旗手。他以公共知識份子的身份,在《澳門日報》和《華僑報》開闢專欄,撰寫文章,為本澳基礎教育改革營造強大的輿論聲勢;他更積極加入特區政府的非高等教育委員會,大力推動課程改革,將地方性知識納入教學體系,從立法層面為教育改革注入強勁動力。林發欽深知,“課程與教材乃是教育的靈魂”。唯有將鄉土教育精髓融入教學大綱,進而編纂成系統的教材,才能真正實現“以鄉土教育為名,推動澳門教育本土化、現代化與規範化”的宏圖偉願。

2008年,林發欽成立澳門口述歷史協會。這個協會做的第一個口述項目,便是對新橋坊街坊的深入訪談。此後,一發不可收。“我們平均每年出版兩三本書,現在已經有三四十本了。我們採訪了近千位澳門老居民,有三四十種口述史書籍在不同的地方相繼出版。”然而,書籍的發行不僅需要出版社成熟的運作,更需後續資源的持續補充。面對這一挑戰,林發欽開始關心澳門的出版業,致力與澳門社會各界一起推動成立本地出版機構。“出版是一個城市文化積澱和傳播的重要途徑,近年我致力推動澳門出版業發展,促成澳門成立了幾家頗有規模和影響力的大型出版社。”2017年,林發欽和他的團隊攜手澳門出版業界成立了澳門文教出版協會。“我們口述歷史的工作不僅僅是出一本書,而是希望把澳門厚重的歷史文化成果植入人心。現在人們看到我,都知道我在做口述歷史,甚至以為我只做口述歷史。”林發欽笑著說。

開展第一個口述歷史項目──澳門新橋口述歷史計劃

林發欽始終沒有忘記自己的學術本業:歷史學。他在導師湯開建教授身上看到了傳統治學者 的典範。“湯開建教授是非常勤奮的人,他唯一的工作就是不斷讀書。”這種對學術的執著與熱愛,深深影響了林發欽。在澳門理工大學,林發欽有自己的研究領域:中西文化交流史。近十年,林發欽轉而關注澳門的抗戰問題。他發現,澳門人對澳門早期歷史的認識較為清晰,但對於近代尤其是抗戰時期的歷史,卻模糊不清。在2015年紀念抗日戰爭勝利70周年之際,林發欽所在的中西文化研究所啟動了以“澳門與抗戰”為主題的《抗戰研究叢書》系列項目,旨在通過紮實研究揭示歷史真相,彌補中國抗戰史研究的不足。在編纂《抗戰文獻文物圖錄》的過程中,他們不遺餘力地向老一輩澳門人徵集到了四千餘件珍貴文物,並逐一進行電子化掃描,以確保這些物證得以永久保存。隨著研究成果的逐步面世,林發欽在宣傳推廣方面也投入了大量心血。“如何將這些重要的研究成果有效傳達給公眾?僅僅是讓他們知曉我們在做甚麼,顯然遠遠不夠。我們需要讓他們深入理解我們工作的內容,重新認識和瞭解抗戰時期的澳門歷史。因為在這場全民抗戰中,澳門絕非中立,更不曾缺位。”

在澳門理工大學主持的“澳門與抗戰”研究,獲得國家教育部第八屆高等學校科學研究優秀成果獎(人文社會科學)

書房,不但為中國傳統知識份子提供了一個修身養性、讀書撫琴的場所,還助力他們實現修身齊家治國平天下的理想。林發欽將自己的書房起名為“蹉跎齋”,似乎在這方寸之間,蘊藏著他不懈的追求與深沉的思索。如今的林發欽已是碩果累累,但他的內心依舊有一份不安與渴望。那是一種學術人特有的時間焦慮,是對自我永不滿足的追問:何時能以更深的見地、更廣的視野、更大的影響力,將個人的智慧與感悟鐫刻於世?在這平等而又無情的時間面前,他唯有不斷地自我勉勵:時光易逝,歲月不待人,切莫讓年華蹉跎。

更多作品 | 澳門虛擬圖書館

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)