劉阿平肖像

肖像畫作者:陸曦

第一次見到劉阿平,是在一個文學聚會上。那日黃昏,大家約了在一家餐廳雅聚,只見一名身材高挑的女子拖了一個行李箱,風塵僕僕趕來,聽大家介紹,竟是《藝文雜誌》的社長兼總編劉阿平。她剛從外地做完採訪,下了飛機就急忙趕來參加聚會。

劉阿平

澳門不是座大城市,但雜誌卻非常多。在衆多雜誌中,《藝文雜誌》不論内容選編、排版設計甚或紙張、裝幀方式的選擇都鶴立鷄群,有著極高的品質。

山裡的孩子

阿平出生在一個知識分子家庭,父親是陝南漢中中醫學院年輕的副教授,母親也是教師。

文革末期,阿平的父親因“書生氣”得罪了某些人受到迫害,被下放到農村,母親跟隨父親也來到了山區。阿平就出生在父親下放的農村。在農村做赤腳醫生的父親在下放的過程中吃了很多苦,三十七歲被關在在豬圈裡致心臟病去世。那年,阿平才四歲。

母親按照父親的遺願,把小小的阿平送到了親戚家中寄養。那是在鄉村邊的小鎮上一戶人家,家裡開了個飯館。不在父母身邊,得不到至親的關愛,小小年紀就寄人籬下,在學校被人欺負,寄居家庭長輩忙於生計疏於保護,慢慢養成了她反叛的個性。於是,她成了學校不受老師待見的頑皮學生。直到有一天,她遇到了一位好老師。那是初一下半學期,這位後來進入陝西省作協的李老師對學生很有耐心,而她一篇題為《懷念我的父親》的作文得到了老師的公開讚揚,令她得到了從未有過的肯定。在老師鼓勵下,她增加了課外閱讀,甚至還擔任了語文課代表。這一切徹底改變了她,也讓她立志要去學校教書。

說起陝南,那漢中盆地小鎮的生活,秦巴山地的壯麗與寧靜給過缺少父母疼愛的阿平心靈的撫慰,滋養了她的心靈,也給她溫潤的性格中注入了秦巴大地的豪氣。去山上放羊、摘松果,在鎮裡磨米漿、押水井,這些辛苦的勞作如今回想起來竟是少年快樂美好的回憶。而老師讓她隨意借閱的書籍又為她打開了另一個世界的大門。這之前,小學五年級時,母親和姐姐帶來的《少年文藝》是她那時最愛的讀物,一本好的雜誌,對於沒有圖書館,附近沒有書店的農村小學的孩子而言是多麼珍貴的禮物。她當時是如此珍愛這本雜誌,這也是後來她立志創辦《藝文雜誌》最早的緣起。

她曾這樣回憶:“……像《少年文藝》這樣在城市普及的雜誌卻難以見到。後來在老師的幫助下,我們成立了一個叫‘清泉書社’的‘圖書館’,實際上只是一個破舊的大木箱,裡面稀疏裝了一些同學們從各自家中帶來的書籍。為騰出更多時間看課外書,我們常常會快速完成農活, 然後幾個腦袋擠在昏暗的煤油燈下一起看書。記憶中,那是我們最享受的時刻,那一雙雙求知若渴的眼睛從此深深地印在我腦海裡。”

十六歲那年,阿平告別山區的小伙伴,告別生活了十一年的大山,來到了西安母親與姐弟的身邊。

教師夢

對於一個叛逆的小孩來說,在家庭與學校都得不到肯定與愛是一件很可怕的事情,這種陰影可以一輩子都縈繞不去。而阿平因為遇到一位好老師而讓她走出陰影,有了當個好教師的夢想。

移居澳門後,她曾在聖羅撒中學英文部教中文。任教三年裡,她認真備課,教書一絲不苟, 除了教學,她還帶朗誦組每日訓練, 她對學生非常有耐心,特別是家長不在澳門或太忙顧及不到子女,這些學生讓她想到自己的童年與少年時代,她都給予更多的關愛。

代高中班的課,她會擠出時間跟學生分享好詞好句,分享優秀的名家名篇……許多都是教學任務之外的工作。“當老師不能對不起孩子。”“我想把所有的愛和熱情都給孩子們。”校長支持她,孩子們視她若母般愛她。

出版夢

從教師到媒體,她進入一家周報社,最早做的是送報紙的工作。後來社長讓前輩去做採訪也帶上她,再後來她開始做採訪。由此,她接觸不少工商界、文化界的精英。準確地抓住受訪人物的閃光點,並將之化為清晰的文字。因她每週要發表五千字訪談,她也得到文化界的認同,受聘於澳門基金會,專門寫人物訪談。

阿平常說自己心懷感恩在一路前行。在她眼裡,澳門這座有著特殊歷史積澱與豐富人文背景的“溫情城市”,繁華喧囂之下,人們過著樸實平凡的生活。這獨特的人文生態喚醒了阿平幾乎沉睡了的心靈。尤其那些藝術家,他們對人生的態度,對生命的感悟,對藝術的執著,讓她領略到一種非功名或利益所能比擬的精神追求。她感到必須重新審視自己的人生,認真思考前路,以探求真正的人生意義。於是,“我懷揣著夢想與初心,以澳門作為圓夢之所而毅然決定創辦《藝文雜誌》。”

《藝文雜誌》

做雜誌,而且做的是一本優質的雜誌,談何容易。因為之前的採訪工作,她認識了澳門各界很多朋友,大家都非常支持她。而阿平作為社長兼總編,總是親力親為,以真誠認真的態度贏得好的口碑。輕易不接受採訪的台灣漫畫家蔡志忠先生,在一位上海書法家的引見下,阿平趕到杭州,訪談從上午十點一直聊到下午兩點,仍意猶未盡,臨別還特意畫了一隻貓圖送給阿平。在看完訪談文章後蔡先生表示很感動,認為是自己做過的最好的訪談。

張承志先生、劉再復先生這些文學大家也都從最初的懷疑到認可直到全力支持。張承志曾對阿平說:“我的文章不適合你們雜誌。”但她並不放棄,堅持說:“您先看看我們的雜誌,我們做的是嚴肅的文藝雜誌。”她把雜誌寄去給張承志,終於打動了他,這當然是因為阿平的真誠, 但也是因為《藝文雜誌》的辦刊水準。後來,張承志先生常常一次給三至五篇交章,讓雜誌社選用。

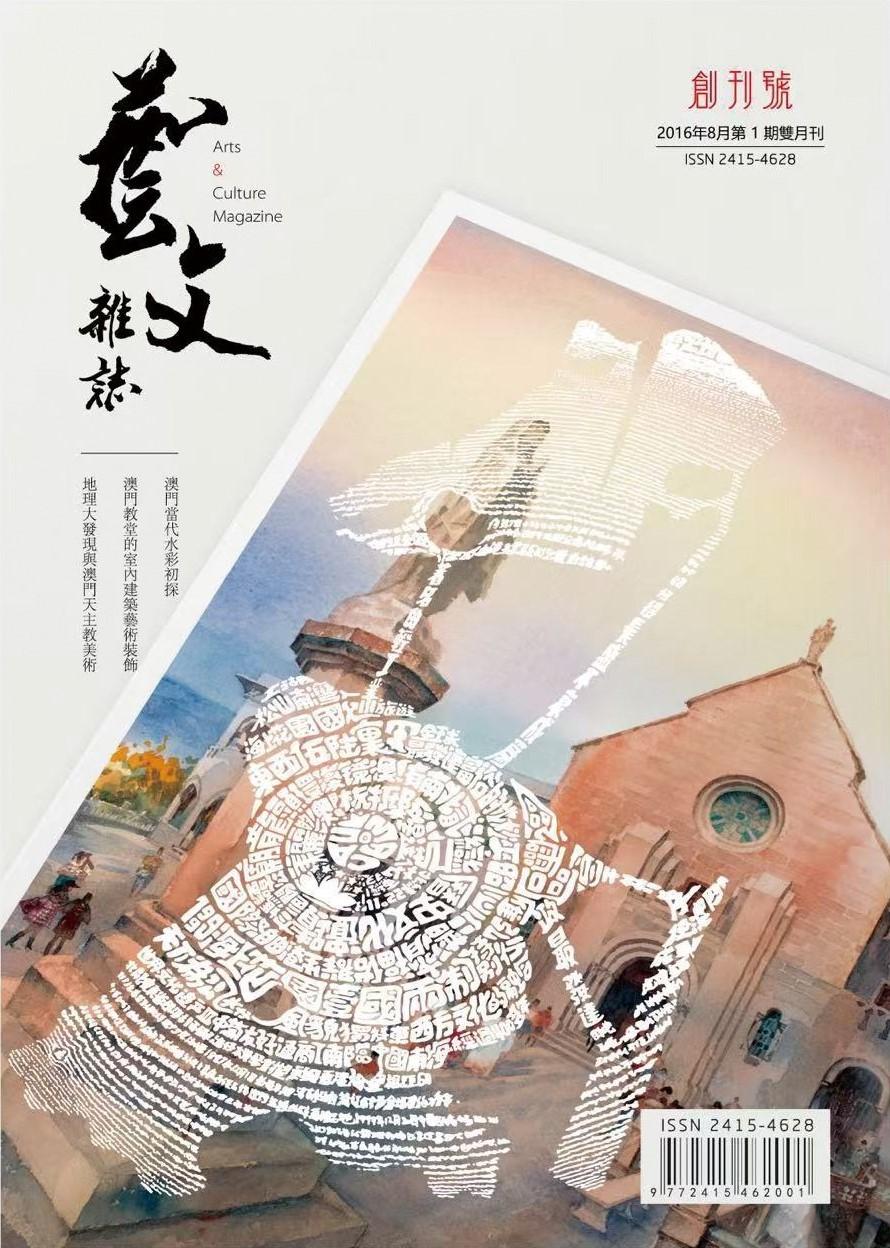

《藝文雜誌》創刊號

劉再復先生在香港接受阿平採訪時曾說:“以前我不喜歡澳門,覺得的澳門是沒有靈魂的, 現在澳門因為有了《藝文雜誌》而有了靈魂。”2018年,劉再復先生在多家香港知名出版社追隨下,選擇了阿平創辦的“中國藝文出版社”出版暨首發其散文選《悟語三百則〈西遊記〉》,也是因為他對藝文的信任和支持。

《藝文雜誌》之所以成功,當然是因為它有好的編輯,邀請到好的作者,有好的內容,好的平面設計,甚至好的紙張。更因為劉阿平的認真和一絲不苟。她曾經因為一個錯別字,把印廠製好的版撤下來,不惜多花幾千元。

疫情之後,因經費的緣故,實體雜誌難以為繼,《藝文雜誌》紙刊停刊。劉阿平為這本雜誌費心費力,還一直在貼錢,但畢竟紙媒生存不易,更何況如此認真嚴肅的高品質雜誌,投入自然更多。對澳門文化界而言,《藝文雜誌》的停刊無疑是一大遺憾;而就澳門對外傳播來說,《藝文》的停刊更是一大損失。

《藝文雜誌》目前只能轉為網上形式,而劉阿平對文化藝術的熱情與執著仍絲毫不改。當問及還有甚麼夢想時,阿平說她還有個電影夢。現階段,她忙著做視頻,做商業宣傳片,還和朋友在珠海做起“錦繡盛唐”新中式服裝……這位溫文儒雅的女子,未來是否能圓夢,並不重要。重要的是,她的人生,從那個清苦的幼年喪父的山裡孩子,到今天的出版社社長、總編,這一路走來,她都那麼努力,一步一個腳印地在追著自己的夢。“為夢想前行”是《藝文雜誌》創刊辭的標題,我借來一用,願她追夢快樂,美夢成真。

《藝文雜誌》

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)