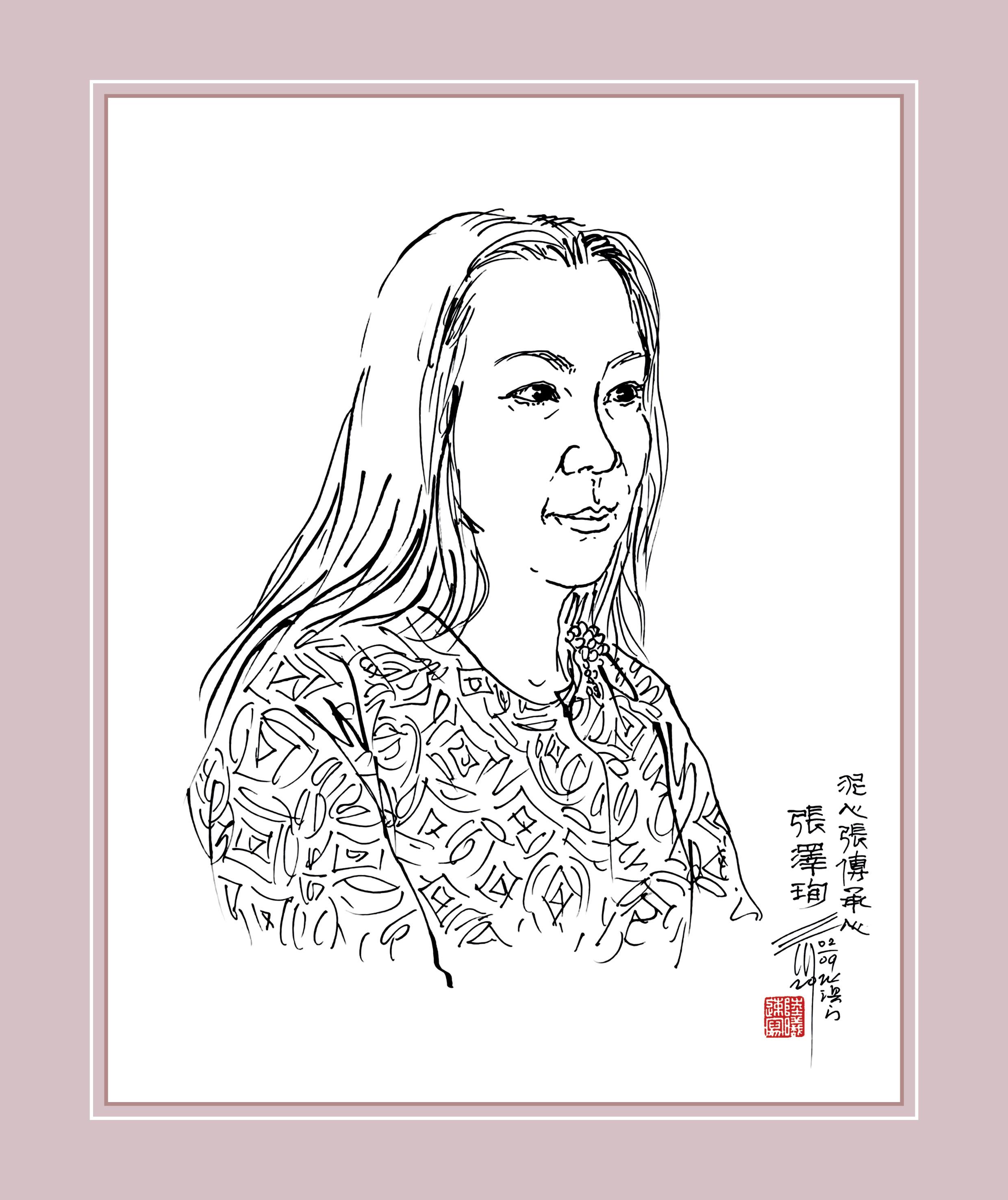

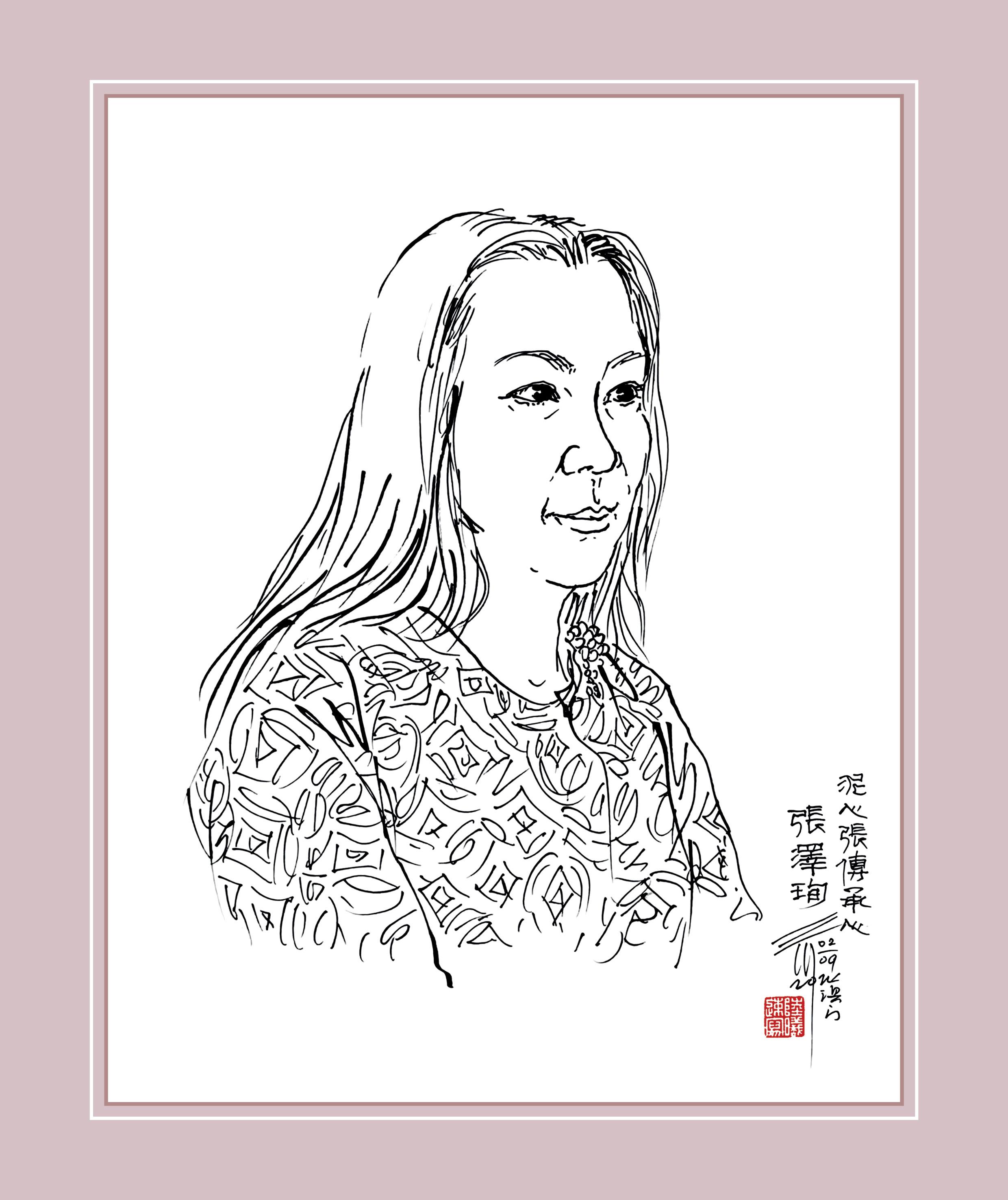

張澤珣肖像

肖像畫作者:陸曦

初見張澤珣,她仿佛一卷徐徐展開的古卷,散發著歲月沉澱的溫潤與從容;她語速舒緩,字字斟酌,仿佛在思索世間最熨貼的表達。張澤珣是中國著名泥人彩塑藝術世家“泥人張”第五代嫡系傳承人。天津大作家馮驥才曾這樣描寫“泥人張”:“手藝道上的人,捏泥人的‘泥人張’ 排第一。而且,有第一,沒第二,第三差著十萬八千里。”馮驥才筆下的“泥人張”,正是張澤珣的高祖張明山。

家傳深厚

張澤珣的家族堪稱中國泥人彩塑藝術的活史冊,自“泥人張”的創始人、張澤珣的高祖張明山以降,張澤珣的曾祖張玉亭、祖父張景禧、父親張鉞,代代皆是泥人彩塑領域的巨匠,家族的藝術血脈綿延近二百年未曾中斷,歷經五代人的精心傳承,終使得“泥人張”成為中國泥塑藝術的精粹。

張澤珣回憶道:“我的高祖飽讀詩書,而非單純的民間手藝人。”道光年間,張明山的父親以師爺的身份進京,他儒雅博學,舉手投足間盡顯書卷氣。張明山出生在紹興,隨父赴京,後全家定居天津,張明山自幼浸潤在濃厚的家學氛圍中,詩畫雙絕,才華橫溢。然而,他更鍾情於市井生活的煙火氣,街頭小販的吆喝聲、孩童嬉戲的笑鬧、老人倚門而望的沉思,無一不深深吸引著他;他亦常駐足於戲台之下,沉浸在戲曲的悲歡離合中,品味著人生百態的起伏跌宕。

這些日常生活中的點滴,悄然間化作了他手中泥塑的靈感源泉。他將所見所感巧妙地揉進方寸之間的泥土中,將繪畫的細膩筆觸、戲曲的婉轉韻味、年畫的鮮艷色彩融為一體,賦予每一件泥塑作品靈動與生命力。張明山的作品栩栩如生,仿佛能呼吸、能言語,市井小販的憨厚笑容、戲子眉間的哀愁、孩童眼中的天真,都被他刻畫得入木三分。“泥人張”的名號也不脛而走,成為中國泥塑藝術界的一座豐碑。

隨父學藝

張澤珣在十五、六歲的時候,決定跟隨父親學習泥人彩塑之藝。張澤珣回憶道:“那時正值文革,父親被下放到工廠改造,藝術創作被迫中斷。”目睹父親藝術之路的坎坷與艱辛,年少的張澤珣萌生了一個堅定的念頭──跟隨父親學藝。“或許,這是我當時能給予父親的最大安慰, 也是我想用這種方式表達對父親深深的愛。”張澤珣深情地說道。

作品《利瑪竇與徐光啟》

初學捏泥人的張澤珣沒有像一般學徒那樣從選泥、製培開始,而是直接躍入製作泥人的環節,張澤珣說:“因從小每日看著父親製作泥塑,瞧他和泥,觀他炮製泥土。因此泥土之中該摻入多少棉花,融入多少糯米,這些比例,早已深深嵌入我的腦海。”那些關於泥塑的基礎知識和基本技法,在十多年的時光裡耳濡目染,張澤珣早已爛熟於心,仿若與生俱來就會,運用起來自然而然又得心應手 。

張澤珣追憶道:“父親對我要求嚴格,他讓我先臨摹家族中最優秀的作品,同時也要鑽研西方雕塑的經典。”張澤珣父親還要求她學習中國書畫,七十年代末,張澤珣拜愛新覺羅‧傅佐為師學習中國畫。就這樣,西方藝術的精準比例、嚴謹結構與肌肉表達,與中國傳統彩塑的塑造技法和繪畫神韻,如兩條交匯的河流,在張澤珣的藝術世界中碰撞、融合,悄然滋養著她的藝術天分,為她日後的藝術創作打下了堅實的基礎。

泥塑之形,似為根本;而神韻,方為靈魂。張澤珣的父親最終將家傳秘訣亦傳授與她:如何借姿態傳達內心的情感。張澤珣感歎道:“繼承這份家傳的‘秘技’,卻非一日之功,需經年累月的練習與感悟,更需要那份對藝術無盡的熱愛與堅持!”

責任與傳承

當年,張澤珣決心學習泥人彩塑的那一刻起,她不僅成為傳承家族藝術的一份子,更肩負起“泥人張”藝術持續發展的使命。

其實“泥人張”藝術的傳承,從張澤珣家族的第二代傳人開始就展現出非凡的格局,他們將“泥人張”藝術引入大學殿堂,使其成為學術研究的對象;到了家族第三代傳人,更是成立了“泥人張彩塑工作室”,專門從事藝術創作研究與傳承工作,為國家培養了眾多雕塑與工藝美術人才。張澤珣的祖輩並未將彩塑藝術封閉於家族之內,而是以開放的姿態守護著這份傳統藝術。也正是這種胸懷與遠見,讓“泥人張”藝術在每個時代都熠熠生輝,煥發出永恆的生命力。

張澤珣選擇用自己的方式守護傳承家族藝術,她憑籍卓越的藝術天賦和堅定的信念,先是考入天津美術學院,隨後又在中國藝術研究院完成美術學碩士課程,並在香港中文大學先後取得哲學碩士和哲學博士學位。扎實的藝術學術功底,為張澤珣的藝術傳承之路奠定了堅實的理論基礎,使她的創作與研究更加深邃而富有底蘊。

張澤珣先後出版了《北魏道教造像碑藝術》《北魏關中道教造像記研究》《張澤珣的雕塑. 繪畫》及《絲綢之路藝術─龜茲造像》等多部學術專著,這些著作以扎實的史料考據、嚴謹的學術方法和獨到的藝術視角,為相關領域的研究提供了重要的理論支撐和實踐參考。此外,她還編著了《“泥人張”張鉞作品集》《塑畫道形─中國道教藝術研究論文選集》《澳門非物質文化遺產研究論集》《閱讀“泥人張”藝術對中國文化的啟悟》及《澳門碩博士論文──中國物質文化遺產及非物質文化遺產研究》等著作,進一步彰顯了她對中國傳統文化的深刻洞察與研究熱忱。

2004年張澤珣受聘澳門大學執教,並決定在澳門定居下來。在此之前,她在香港大學舉辦了和父親張鉞的作品展;同年其彩塑及國畫作品先後入選中國各級美展並獲獎;2007年張澤珣的作品載入《中國民間泥彩塑集成》;2007年、2009年和2013年她又分別在澳門舉辦個人藝術作品展覽。張澤珣一直奔走在家族藝術傳承的路上。

2009年澳門大學“集體的記憶──澳門歷史人物展”

2014年在故宮博物院演講

張澤珣計劃未來將建立“泥人張彩塑藝術史”,將其置於中國文化與藝術的宏大脈絡中,探討其獨特價值。她深信:“傳承不僅是技藝的延續,更是文化與歷史的承載。”通過深入研究泥人彩塑題材、技法與歷史,為後人開辟清晰的傳承路徑,讓家族藝術在時代的長河中熠熠生輝, 煥發新的生命力。

“泥人張”傳承之路,一路繁花,匠心獨運,藝脈綿延,更願泥人彩塑,輝映古今,芳華永駐,藝道長青。

2019年葡萄牙阿威羅大學 “遺產再創造──絲綢之路藝術的東傳西播”展覽

更多作品 | 澳門虛擬圖書館

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)