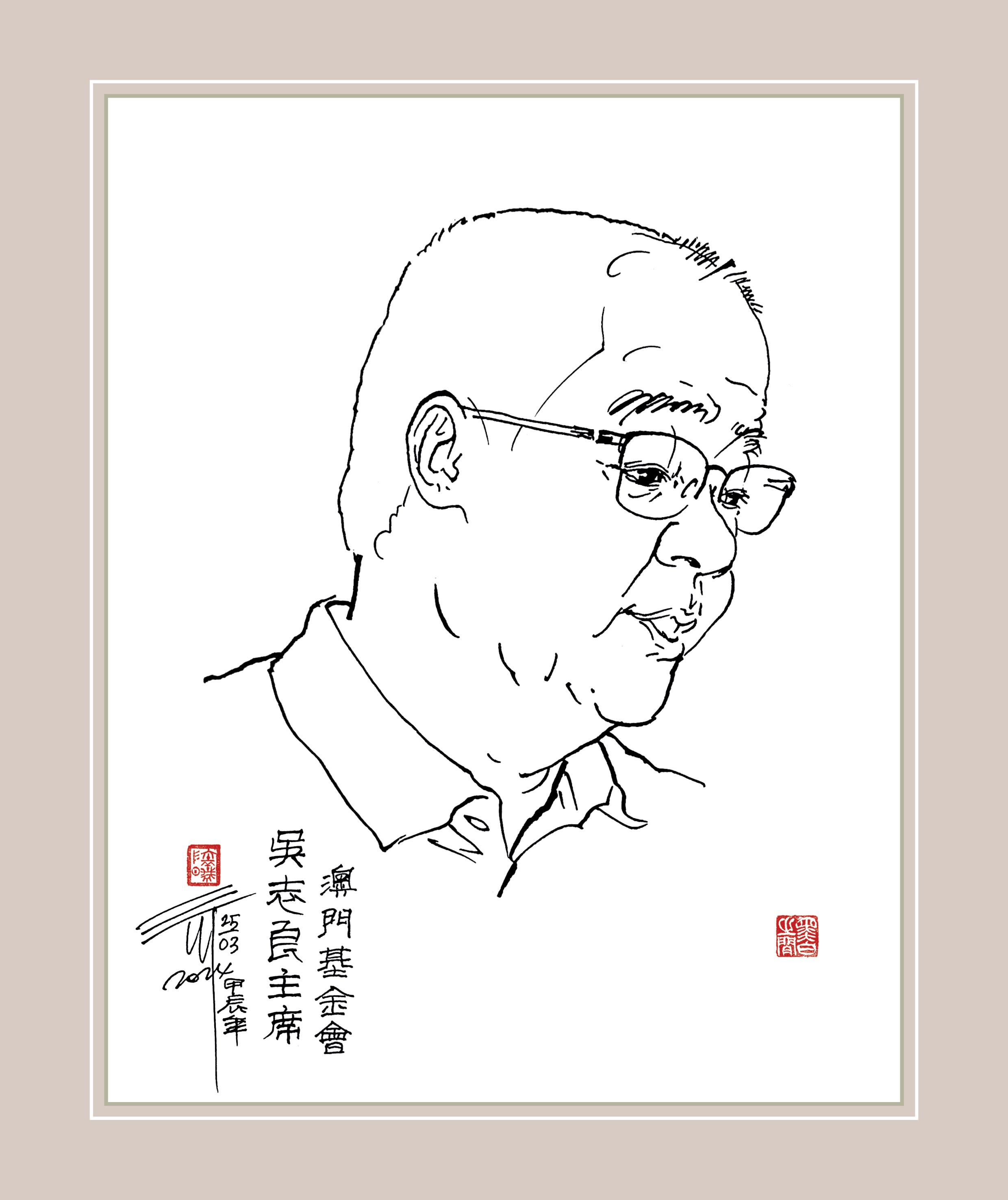

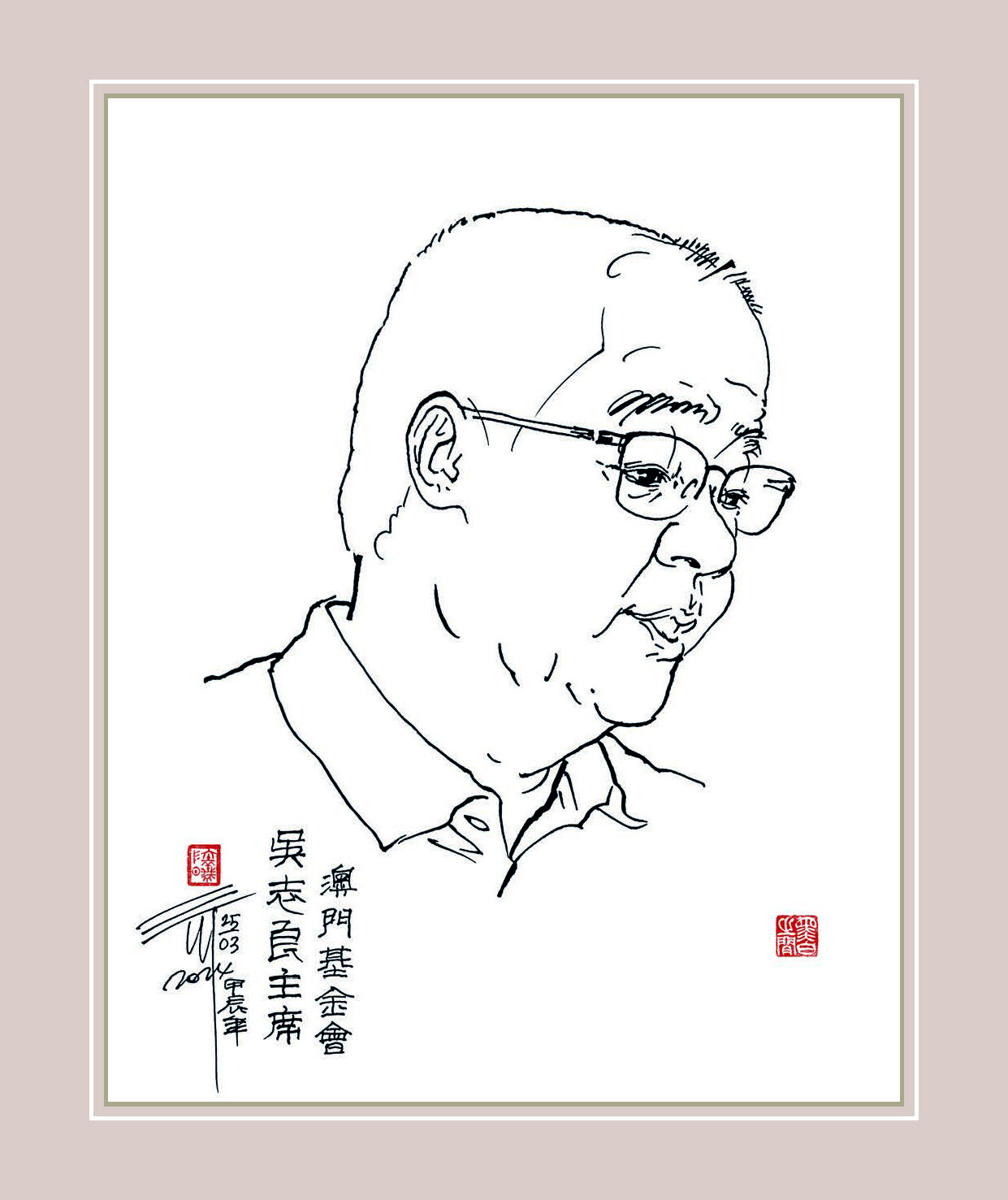

吳志良肖像

肖像畫作者:陸曦

穿過熙攘嘈雜的街道,來到吳志良的辦公室。案頭上擺放著整潔的茶具,小山亂疊的書籍, 和一些附有批註的影印稿,和外面的喧囂成了鮮明對比。吳志良說:“我已經頭大兩個禮拜了。”他展示了兩篇尚未定稿的文章,一篇名為《遇見》,另一篇名為《澳門學術發展與價值共同體的形成》。

吳志良的寫作之路,如他所展示的兩篇新文章那樣,分為文學創作和學術寫作兩翼。這兩幅筆墨,寄託了他的人生志趣與淑世情懷。

澳門也好,澳門學也好,令他“頭大”,在外人看來不可置信。但仔細想想,文章事、學問事,都是越做越難。

不是球迷 但愛“論足”

吳志良是寫作快手。早在大學期間,他就開始往報紙投稿。他的“處女作”發表於《足球》報上。《足球》是1980年創刊於廣州的體育報紙。吳志良結合專業所長,在上面介紹巴葡兩國的球賽及球星。青年吳志良是足球迷嗎?不見得。“我真正熱愛的是寫作,寫足球只為了好玩。那時候看足球是一種社會風尚,宿舍都在談論。我能看懂葡文,就寄去稿件,賺點稿費,買點書。如果社會風氣是別的,我也會寫別的東西。”

特約記者探秘葡萄牙

1985年大學畢業之後,吳志良來到澳門工作。閑暇時,他愛看葡文報紙,也愛將介紹葡萄牙民俗風情的文章翻譯成中文。某次,他將稿件投到了《澳門日報》,獲《澳門日報》原社長李成俊賞識,受到很大鼓勵,寫作動力大增。在為《新園地》副刊寫作的過程中,他領悟到報刊文化的特色是“快”。一年以後,吳志良獲獎學金,先後在里斯本大學文學院和葡萄牙天主教大學法律專業進修。他應《澳門日報》之約,以特約記者的身份,向澳門讀者介紹葡萄牙這個熟悉而又陌生的國度。後來,這百餘篇的隨筆小品濃縮成《葡萄牙印象》一書,一時洛陽紙貴。《葡萄牙印象》囊括了吳志良留學生活的種種──莊重的禁軍交接儀式、在食堂過生日的日常瑣事,無一不成為他筆下的素材。此書的寫作風格並非浪漫化、抒情化的,而是力求對事物進行準確和簡潔的描述,這或許暗示了他日後以文入史的寫作轉向。北京外國語大學孫成敖教授對此書評價甚高:“這是中國人所寫的第一本有關葡萄牙的遊記散文專集。……讀者不僅能從中領略一番葡萄牙獨特的風土人情,還能獲得不少有關葡萄牙的歷史、文化等多方面的知識和增加對葡萄牙社會現狀的瞭解。”

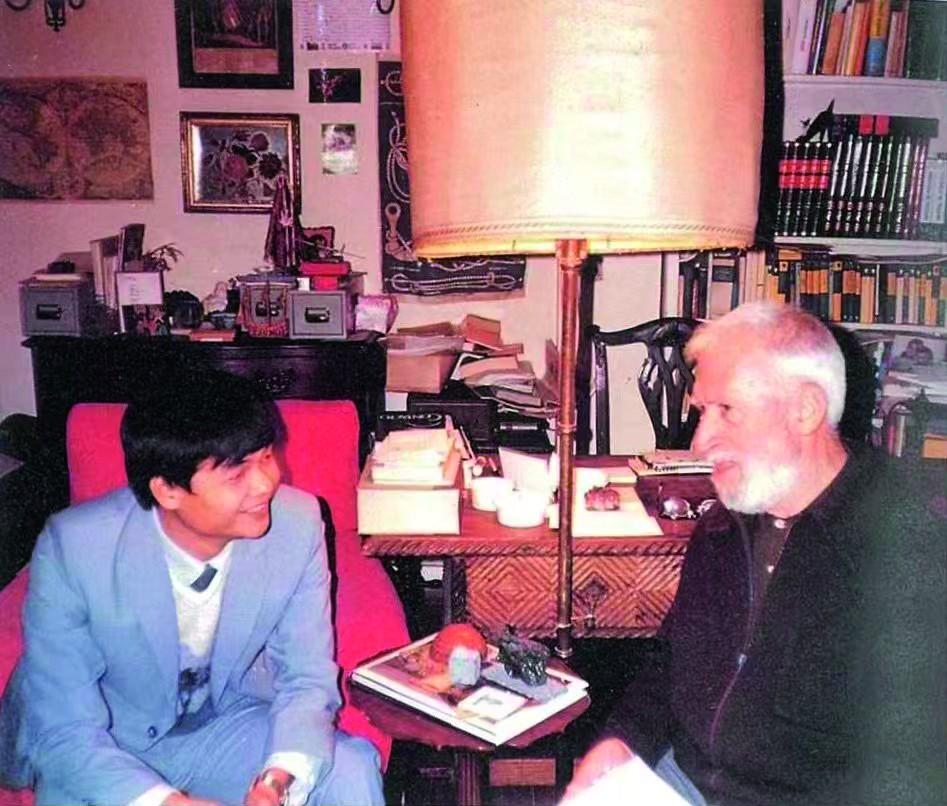

吳志良在里斯本與奧古斯蒂諾教授暢談(1986年)

負笈金陵 不悔少作

1994年,吳志良到南京大學,拜茅家琦門下。一心想研究澳門歷史的他,1997年以論文《生存之道──論澳門政治制度與政治發展》獲歷史學博士學位。吳志良說,治澳門史,不應偏信殖民主義或民族主義的立場,應用一手材料說話。在翻閱了大量的葡文文獻和漢文文獻後,他指出,澳門華洋共處分治,居澳葡人雙重效忠,一方面按照葡萄牙傳統自治,另一方面恭順地遵守中國律例並與華人和睦相處,這正是澳門長期生存發展的根本。對此,當時中國社科院近代史研究所張海鵬所長曾撰長文質疑,但在吳志良看來,隨著學術話語的開放以及相關葡文資料的披露,這一觀點將被越來越多的學者所認可。面對“少作”的基本觀點,吳志良至今仍然顯得相當自信。

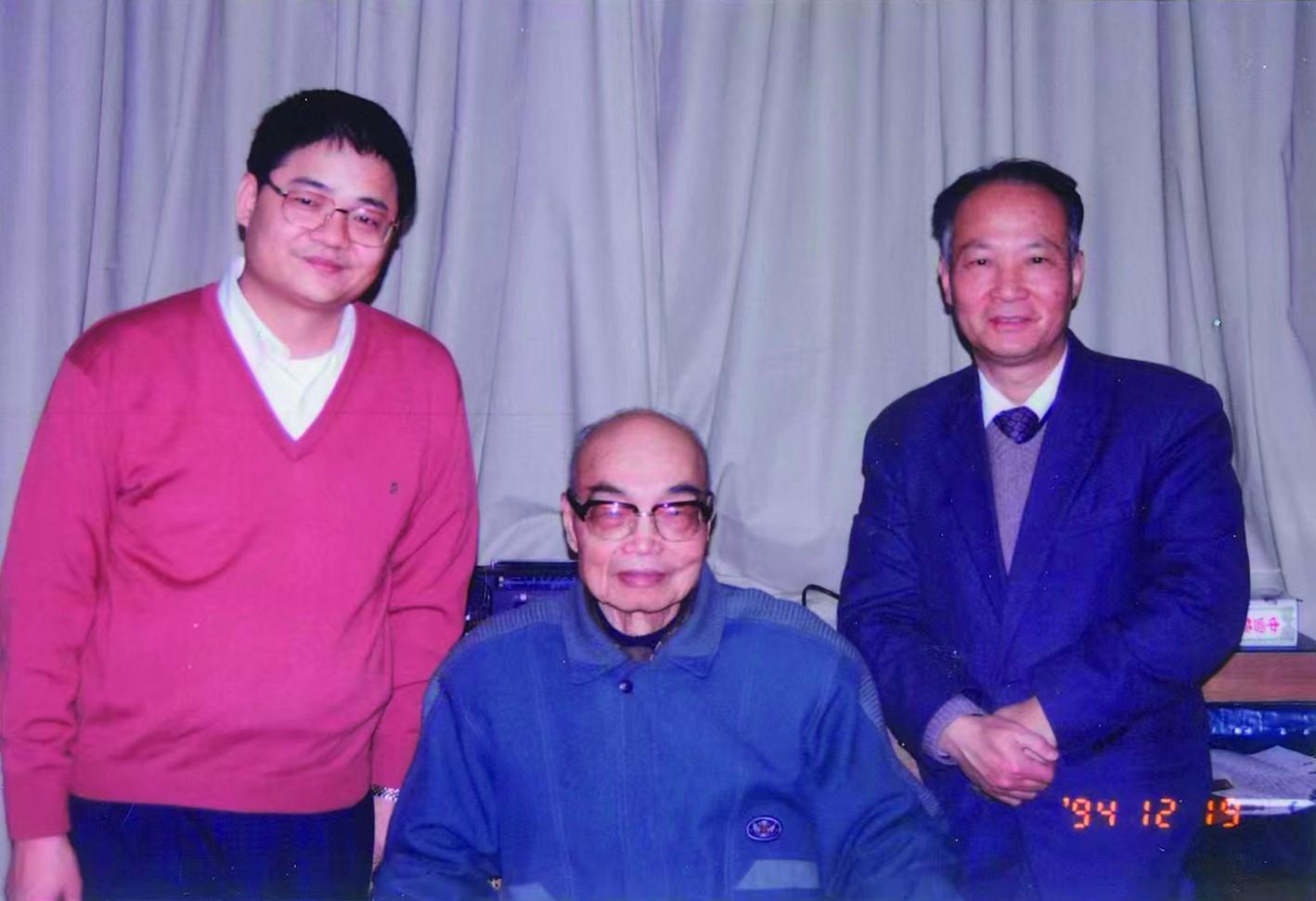

早年與南京大學原校長匡亞明先生(中)、茅家琦老師(右)合影(1994年)

澳門學現狀觀察:有失望,也有失落

不熟悉澳門的人,容易將澳門看作“文化沙漠”。在葡萄牙完成學業後,吳志良再次“回” 到澳門。自1992年出任澳門基金會管理委員會委員後,他即致力於為澳門打造一片“綠洲”。多年來一直在澳門基金會工作,為澳門打造“綠洲”的理念得以貫穿始終。他主編了多套與澳門有關的社科叢書,如《澳門論叢》《新澳門論叢》《濠海叢刊》《澳門法律叢書》以及《澳門叢書》等等。吳志良始終關注著澳門學術研究的發展,希望澳門的學者能夠建立一套本土的知識體系。“以前,澳門的學術界敢說話、說真話。現在澳門研究存在兩個不是很好的現象,一是切入角度太大,且很多時候是在用二手資料說話,動輒戰略研究、策略研究,甚至有很多表態式的研究。對此,我感到失望。第二,目前澳門學術研究的主力集中在高等院校,這些學者更關注的是自己的職業發展,特別是那些能夠在國際期刊發表的課題。這樣一來,澳門研究的國際化程度高了,但與澳門本土的關係沒那麼大了。學者的本土情懷不像以前那麼濃厚,我覺得失落。”他認為“研究澳門,不要偏離最初目標。那就是探索澳門發展的理論、制度和道路”。在被問及接下來的學術重心時,吳志良堅定地回答:“回顧澳門過去50年,思考澳門研究的發展、澳門社會思潮的演變與澳門社會核心價值觀的構建三者之間的關係。”他“希望可以勾勒澳門當代學術發展史”。同時他還會“從澳門再出發,審視澳門與國家和世界的關係,探討人類新的知識圖譜”。

工作中的吳志良

此心安處

吳志良經常被視為是“外來者”,卻把人生的2/3時光都給了澳門。他調侃自己與土生土長的澳門人的區別在於“不夠貼地”,因為他錯過了很多“街談巷語”。但他感恩澳門這塊寶地給予他的一切。他認為自己是幸運的,“我的中學、大學同學和我一樣努力,但因為我在澳門的緣故,我的成果可以比較集中地顯示,看起來好像取得了很大的成績,但澳門很小,很小的東西都會放得很大,正因為如此,我們在澳門不要飄飄然,不要覺得自己真的很了不起,離開澳門街, 基本上沒人知道你是誰”。此心安處,心懷感恩,是吳志良在澳門生活的態度。

吳志良探訪茅家琦老師(2024年)

盼寫新專欄

擔任多種公職的吳志良擁有多重社會身份,是大家公認的大忙人。但他說,這是澳門特色, 也是工作需要,無需太看重。每天睡醒就開始工作的他,還保持著閱讀的習慣。閱讀是他的職業需要,也是他的日常生活。“我讀過澳門基金會出版的所有書。”“只有寫,才會寫。”吳志良未來還會繼續寫作。“在澳門生活了這麼久,經歷了很多事,參與了很多事,見證了很多事,特別是中葡談判期間,政權交接期間,我參與了翻譯的工作,這裡面有很多有趣的故事。2024年9月底,我在澳門基金會工作滿36年了,多年來很多人幫助過我們,值得我們感謝、懷念。我想寫一個專欄,標題我都想好了,叫‘點滴在心’。”

更多作品 | 澳門虛擬圖書館

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)