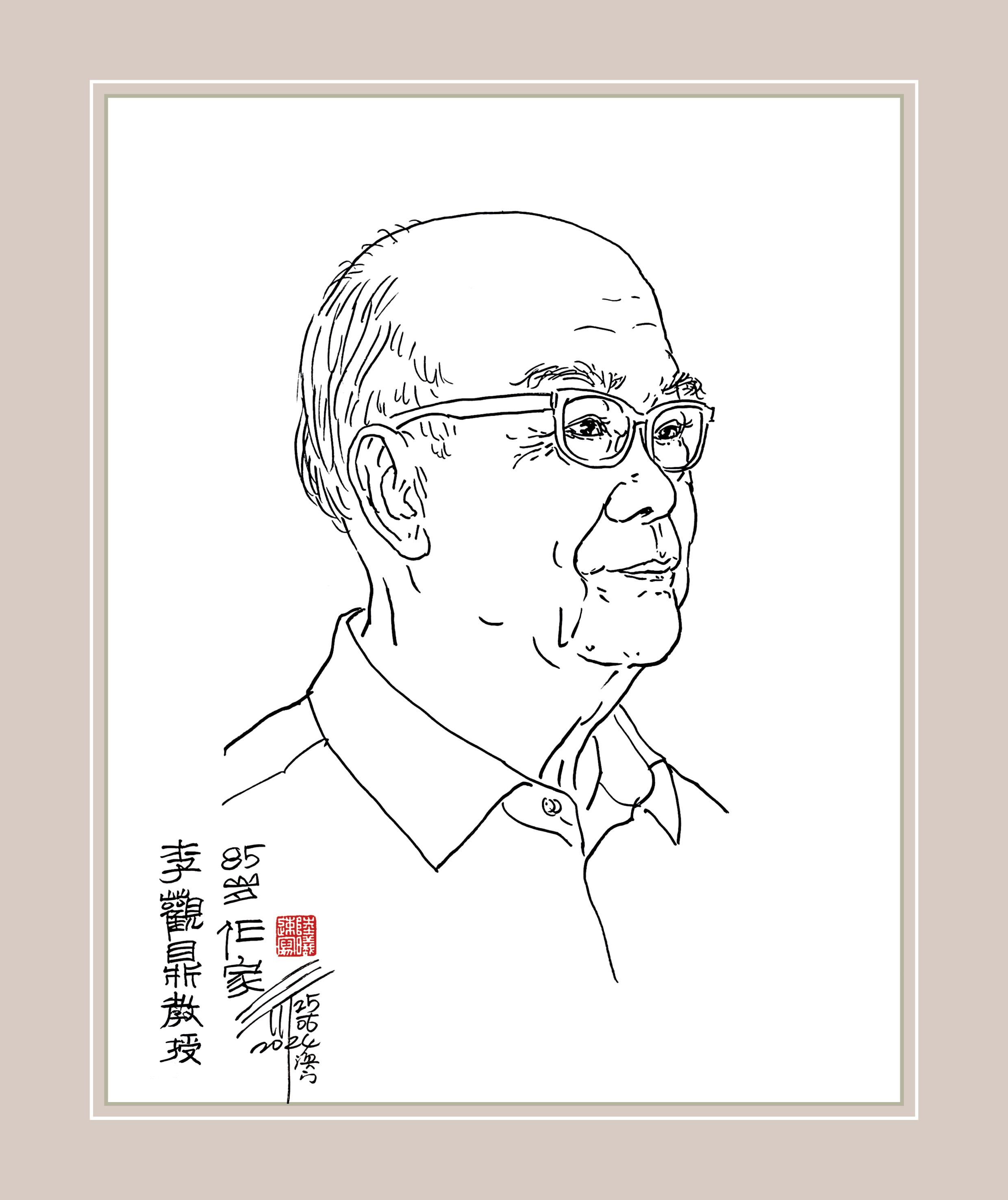

李觀鼎肖像

肖像畫作者:陸曦

在澳門,人們習慣稱呼李觀鼎先生為“李教授”,哪怕現如今他已光榮退休,這一稱謂也不曾有過變化。似乎縱使是在大學校園外、喧嘩的城市街區中,他常戴的那副變色墨鏡,依舊在向外輻射著莊嚴的學術氣質。

自然,李觀鼎並非生來就是“李教授”。1960年,在其所就讀的北京大學校園裡,於號稱“山鷹之國”的阿爾巴尼亞建國十六週年慶祝活動上,還是大二學生的李觀鼎,朗誦了自己所作的長詩

《山鷹之歌》。其時,阿爾巴尼亞駐中國大使帕里夫蒂就在現場。活動結束一星期後,李觀鼎被大使邀請出席國慶招待會。那天他本準備去打飯,卻收到了“一封金色的邀請函”,團委的老師打趣,說:“別吃食堂了,今晚有好吃的,去營養營養吧!”

為赴會,李觀鼎借來一套呢子中山裝,打扮妥當,走進北京飯店。晚宴上,他與京劇大師梅蘭芳同席,坐下後,“等了幾分鐘,開始奏樂,大門一開,毛主席走進來,滿面紅光”。這輝煌的一夜,給李觀鼎留下了深刻的印象。不過當時他尚不能料到,多年後,他會離開北京,紮根澳門,成為文學圈舉足輕重的“李教授”。從北到南,由一個學生,成為一名學者,箇中經歷,曲折又充滿戲劇性,縱目望去,其精彩程度,不亞於一則讓人嘖嘖稱奇的古代傳奇故事。

北京歲月

李觀鼎是“現代武俠小說之王”還珠樓主李壽民之四子。對於父親,每每講述其相關的回憶,他的語氣總是自豪又親切,其中便有這樣一樁趣事:

李觀鼎曾隨父親到上海短暫生活。彼時,陸小曼正在上海養病,為打發時間,她從書攤上租來還珠樓主的《青城十九俠》,不料未看到結局,故事就“斷了檔”,她遂寫信給報館尋找還珠樓主。一來二去,兩人有了聯繫,李壽民乾脆將一整套《青城十九俠》贈予對方,陸小曼於是回信:“志摩在日,每恨不能寫小說,散文寫得甚為美麗,一寫小說,終不能滿意,吾也覺其然, 當日如能見先生之大筆,必定喜極狂跳!”

1958年,李觀鼎入讀北大中文系。他盡情寫作,成了校園詩人。大學畢業,他被分配到管莊中學,變成一名初中老師,所負責的班級多是留級生。頭一堂課,他們就要給新老師下馬威。先是有人問:“老師,你有勁兒嗎?”再派出一名十八歲男學生。此人伸出一隻粗壯有力的手,非要與他“掰手腕”。李觀鼎倒是不怯,因曾參加全國中學生運動會奪冠,在北大時也加入了田徑隊──“五公斤的鉛球,我能扔出十二、三米遠!”

李老師遂取勝。“這下能上課了吧?沒門兒!”又一名學生拿出字典,問:一個寫作“麤” 的生僻字怎麼讀?為難時,李觀鼎想起古代漢語課堂上,王力教授曾講過這個異體字,說它音同“粗”字。至此,學生們終於心服口服。“非得通過一文一武兩個考驗,才正式開始上課!”

李觀鼎所執教的班級,鼎盛時,夾縫處都坐滿學生,全是其他班容不下的“搗蛋鬼”,可他們就是能在他帶領下,評上“五好班級”。在文化大革命運動中,正是這些“刺頭”挺身而出, 保護了李觀鼎。當時盛行“老子英雄兒好漢,老子反動兒混蛋”的“血統論”,李觀鼎撰寫文章駁斥,引發風波,紅衛兵將他抓去批鬥,又拉出語文課組其餘的老師們,一個一個地逼問:“你說,李觀鼎是甚麼人!”唯他當時的同事、日後的妻子周寒梅答曰:“李觀鼎是好同志!”再然後,紅衛兵們開始毆打被批鬥者,事態嚴峻之際,十幾個學生衝出來,護著李觀鼎安全撤退,事情才算告一段落。

李觀鼎

澳門時光

1985年,鄧林帶領代表團訪問澳門,李觀鼎被邀請以代表團顧問身份隨行。在市政廳,他發表了演講《中國畫的美學特徵》。那是李觀鼎第一次踏足澳門。

1988年,李觀鼎正式移居澳門。濠江中學校長杜嵐請他擔任語文課組組長。於中學執教兩年間,李觀鼎建立文學社團“萌芽社”,也常帶領學生參加文學比賽。對濠江中學,李觀鼎有著深厚的情感。在六十週年校慶時,他曾寫就詩歌《濠江之戀》。他感慨:“我們這些曾是/無家可歸的孩子/調皮搗蛋的孩子/心灰意懶的孩子/在這裡得到了/暖烘烘的寄託/殷切切的照料/炭火般的煨烤。”

九十年代,李觀鼎入職澳門大學,其後正式成為“李教授”。1999年澳門回歸,於回歸前一日,在澳門大學,李觀鼎伏筆疾書至深夜,寫成長詩《這一天,蓮花在午夜熠熠開放》,詩中飽含對光輝未來的希冀:“我們不想徘徊在/恩恩怨怨的往昔/儘管胸中留存著/刻骨銘心的記憶/我們無暇糾纏在/無休止的爭執中/因為心裡期待著/澳門迅速的崛起。”

除創作與研究外,李教授亦不遺餘力鼓勵青年們投入寫作,然那鼓勵的態度中,同樣包含冷靜的哲思。他警醒世人不要掉入創作的情感陷阱。在散文集《三餘集》所收錄的文章《說說“審智”》裡,李觀鼎指出:“情感的文學抒寫,自然是審美價值的體現,但缺乏獨特、深刻理解的感情,單憑一時衝動,其結果不外兩個:要麼膚淺,要麼濫情。這一點,只要想一想消極浪漫主義的沒落,想一想充斥著‘東風、紅旗、戰鼓’等口號詩的消亡,便知端倪。”

2019年,作家出版社出版李觀鼎的詩集《滴水集》。學者孫紹振在前言中回憶,於北京大學讀書時,李觀鼎“意氣風發,不但著迷於寫詩,而且熱衷於朗誦。不單是在通常的朗誦會上,而且是在勞動的工地上,在走向田野的征途中,那時的詩作,真是火熱的”。然而多年後,他的詩歌風格起了很大的變化,“不再像青年時代那樣,熱衷於情感的宣洩”,而是變得更為內向。

孫紹振評價這風格的變化:“內向,一方面意味著感情的節制,另一方面則意味著思想的豐富。”這一變化,如前所述,既反映在了李觀鼎的文學理念中,也體現在了他的創作裡。

為表彰其為澳門文學發展做出的貢獻,以及在研究領域的傑出表現,2004年,澳門特區政府向李觀鼎頒授文化功績勳章。由北到南,從校園詩人成為澳門的“李教授”,李觀鼎始終不曾消減對文學的熱愛。誠然,現如今文學藝術已不再佔據大眾精神世界的顯著地位。但對於文學“退居二線”的現象,李觀鼎曾在文章《“邊緣”絮語》中指出:“社會人生的價值並不總在‘中心’,而在‘邊緣’部分。當滿足慾望的物質消費居於社會生活‘中心’時,處於‘邊緣’的文學創作卻在種植精神食糧。”

2017年“澳門筆會”獲澳門特區政府頒授文化功績勳章,李觀鼎代表接受

“很難想象精神荒蕪的現象會永久持續下去,”他寫道,“很難想象遠離‘家園’的人們會永遠也不想回家……要相信文學,相信審美的力量,總有一天,在一番番物慾喧囂之後,人們會轉過頭來皈依精神,回歸到包括文學活動在內的審美創造上來。”正是這樣的信念,使李觀鼎教授能數十年如一日地堅守本心,亦是這片赤誠之心,鼓舞著一代又一代的文學青年們投入寫作, 讓澳門這座南方小城,得以煥發出不朽的文學光輝。

更多作品 | 澳門虛擬圖書館

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)