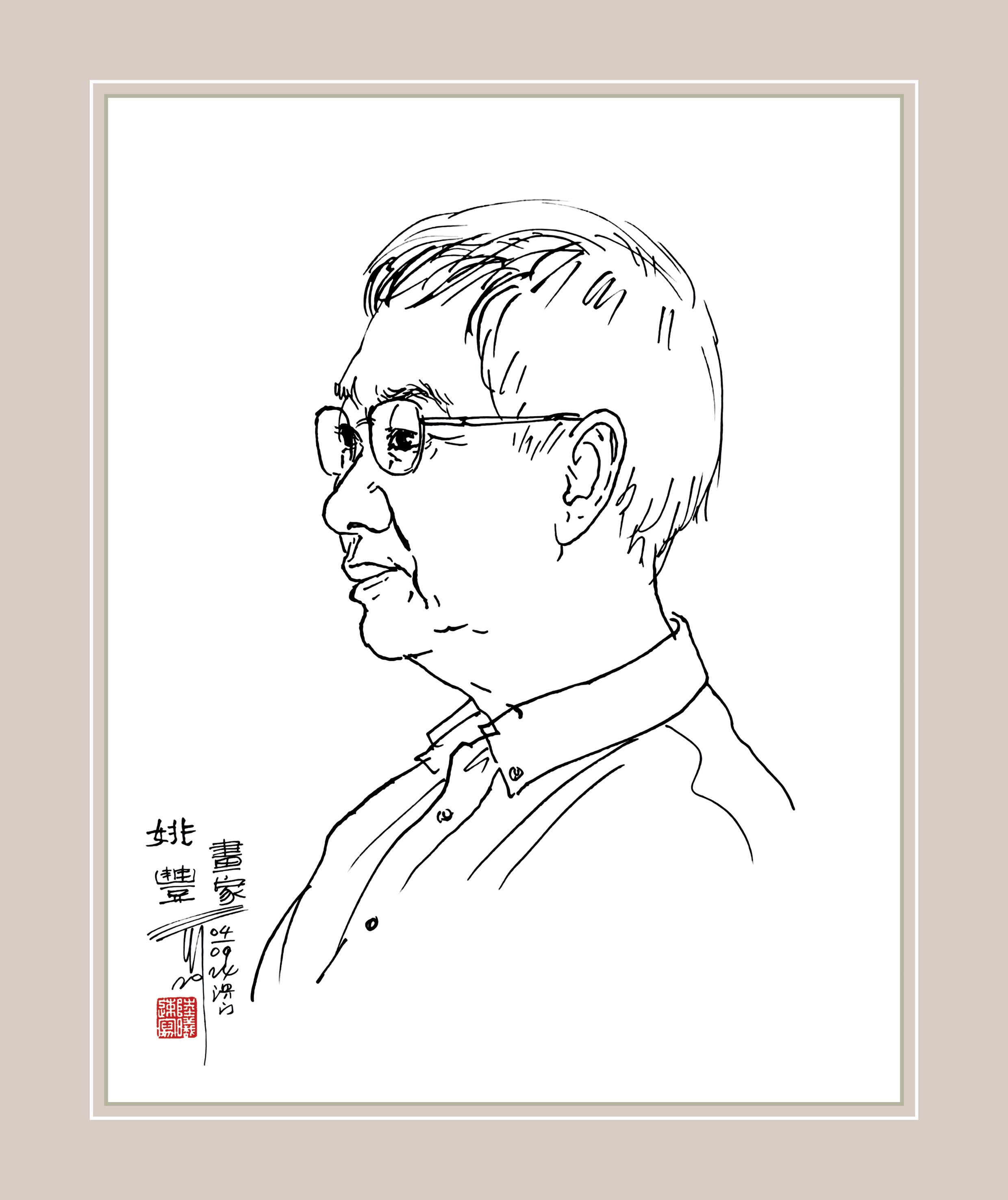

姚豐肖像

肖像畫作者:陸曦

在澳門畫界提起姚豐先生,大家都不會陌生,他擅長水彩、速寫和油畫,熱衷寫生,創作不斷。這次見面剛好約在一個天朗氣清、十分適合寫生的早上,地點是他常寫生的盧廉若公園。

學藝路上的崎嶇與坦途

姚豐先生1950年生於內地,4歲隨家人到澳門定居,父親是一位醫院文員,母親是一位教師。姚先生在鏡平學校就讀小學期間,有幸在校內美術老師澳門著名畫家梁惠民的指導下學習,並展現出對繪畫的濃厚興趣和天賦,小學六年級時就獲得全澳學界繪畫比賽的第一名,那次獲獎像是在年幼的姚豐心中種下了一顆藝術的種子,自此,他對學畫更有信心,志向也更堅定。

1965年,姚先生成功考入廣州美術學院附屬中學,成為該校首名澳門學生,廣美附中豐富的教學資源、優秀的師資和系統化的教育方式,仿佛為年輕的姚豐打開了新世界大門,每天都沉浸在濃厚的藝術學習氛圍中,為他日後的創作打下了基礎。可惜,這樣幸福的日子過了不到一年, 姚先生就因病回澳治療休養,後又因為十年文革,不能返回廣美附中繼續學習,這成了他的一個遺憾。之後,姚豐在濠江中學繼續學業。

中學畢業後,姚先生到鏡湖醫院從事化驗工作,整天與儀器打交道,工作未免顯得枯燥。問及選擇化驗工作的原因,姚先生表示為了更穩定的生活,所幸的是這工作並沒有對他學藝和創作帶來太多影響,相反,他比以前更喜歡畫畫了,這是他單調工作最好的調劑,而且藉著醫院較長的午休時間,他可帶著畫具到處寫生,“上世紀八十年代是我畫得最勤奮的時候,中午十二點下班便出去寫生,一畫就是兩個小時,剩下半小時吃個麵包、喝杯咖啡就回去上班”,日復一日, 澳門半島的大街小巷、新舊建築、人文風景,只要這兩小時能觸及的,他都畫遍了。同時,醫學化驗有著嚴謹的步驟,練就他畫畫時總能保持清晰的思路和嚴謹的步驟。

筆者之前曾與姚先生多次碰面,但交談的機會不多,進一步認識是在2024年的一次南疆寫生交流團,當時大多數團員都是第一次到南疆,大家都十分興奮,會花很多時間在觀光拍照上,而在每個能寫生的景點都會見到姚先生專注寫畫的身影,並且每天早上都會看到他在團員交流群分享前一天的寫生作品,讓人感歎他的勤奮以及對畫面處理的精細用心。據同行的姚太太說,原來每晚行程結束回酒店後,姚先生依然在酒店房間斟酌畫面的細節,甚至推倒重畫。

作品《三巴聖蹟》

學藝路上並不孤單

成功除了需要過人的天賦與努力,也離不開良師益友的幫助。姚先生年青的時候便認識現任澳門日報社長的陸波先生,也因此結識了陸先生的父親──時任澳門美術協會會長的陸昌先生, 後又跟隨澳門著名畫家譚智生學習油畫,並曾跟隨關萬里先生學習國畫。在陸昌先生的引薦下, 姚豐先生加入了澳門美術協會,並先後任該會的執委會執委、理事、副理事長、副監事長及榮譽理事等,姚先生在澳門美協除了跟隨前輩學習,與業界同仁交流外,還得到很多創作實踐的機會,早在中學時期,他就跟隨前輩繪製國慶牌樓,這成為他人生的難忘經歷。

1980年代,澳門與內地的文化交流日益加強,陸昌先生組織澳門青年藝術工作者和愛好者到廣州美院學習,姚豐與黎鷹、廖文暢、黃耀華等澳門藝術家當時利用周末時間前往廣州深造。當年的交通工具和道路不如現在這般快捷舒適,每次前往廣州都需花費數小時,來回便會浪費一整天,而且相當耗費體力,但可到廣州美院學習,姚先生對這種“浪費”和辛勞甘之如飴,他在廣州美院跟隨著名畫家、藝術教育家王肇民先生,以及多位名家學習,讓他想起了當年在附中的時光,但有了豐富的閱歷和創作經驗後,對學畫有了更深層次的理解。

在自身的努力和師友的勉勵下,姚先生的作品不斷累積,技法日漸嫻熟精湛,他的作品被刊登在報章雜誌上、入選各種展覽,他也漸被人們所熟知,其中水彩畫作品《三巴聖蹟》更被澳門藝術博物館收藏,但說到最滿意的作品,他認為是採風自西藏、以民生為題材的油畫作品《祈福》,姚先生對自己作品的要求是與社會連結、與生活連結,這一理念也貫穿了他的工作與生活。除參與澳門美協的工作外,姚先生還積極為其他民間社團和政府部門評審美術作品,設計書刊封面、郵票, 繪製插圖等;亦於工作之餘,擔任澳門美協、澳門業餘進修中心兒童畫班的導師。

作品《葡萄牙阿瑪斯聖靈教堂》

社會變遷的記錄者

他對寫生的熱愛數十年如一日,除了經常用工餘時間在澳門到處寫生,自三十歲起,常利用休假與美術同好到國內外寫生採風,有些國家和城市他曾多次到訪,每次都有新作收穫,作品記錄了同一地點在不同年代的風貌,久而久之他的作品成了時代發展的見證。曾經樸素的湘西鳳凰古城變得商業化;珠海拱北口岸對開曾是一片荒地,現在已是高樓林立。

他在澳門文史記錄方面,也頗有建樹。由於對社會事務的積極參與和深厚美術功底,他被邀請為澳門鏡湖醫院籌建歷史紀念館擔任美術設計,以及編撰鏡湖醫院歷史系列叢書,期間亦創作了鏡湖醫院柯麟院長畫像和三幅描繪孫中山先生在鏡湖醫院工作場景的作品,任務完成後獲得院內院外一致好評。

2014年是澳門回歸祖國十五周年,姚豐先生再次被委以重任,協助籌備“澳門國慶牌樓回顧展”,並擔任《澳門國慶牌樓回顧展》一書的主編,“每當我翻開那發黃的國慶牌樓影集,每一張相片都勾起我的回憶,仿佛又回到那熱火朝天的年代。”“我作為國慶牌樓組的一員,是牌樓製作的見證者及參與者,感到榮幸的,是當年的付出十分值得,它讓我有很大的收穫,在學習中得到鍛鍊和成長。我非常感謝前輩們的悉心指導,他們為澳門培育出一批美術工作者。”他在書中寫道。這本書也是參與的眾多畫冊中姚先生本人最喜歡、最有意義的。

近年他又被澳門口述歷史協會邀請進行多場《澳門國慶牌樓回顧展》入校講座,向本澳青少年分享當年繪製國慶牌樓的過程、歷史和意義,從而加強青少年的愛國情懷和民族自豪感。

新冠疫情期間,姚先生雖然已從鏡湖醫院退休,不能與昔日同僚並肩作戰,但他依然牽掛著醫院裡的同事,以及天下所有抗擊新冠疫情的醫務人員,他們在疫情嚴峻時期與病毒短兵相接, 無私地守護大眾健康。為表達對他們的關心和感激,姚先生在家中創作了大批以醫護人員和普羅大眾聯手抗擊疫情為題材的作品,如《為了生命的守護》《上下一心 共同抗疫》《祁願》等,可見姚先生心繫社會,常存感恩。

訪談尾聲問到姚先生對澳門的年輕藝術工作者有何寄語,他強調創作不要脫離社會和生活,同時希望特區政府能增加展覽場地,讓年青人有更多展示的機會和交流平台。一如平日,姚先生隨身帶著畫具,在訪談結束後可能又會在附近寫畫了,期待姚先生分享作品。

更多作品 | 澳門虛擬圖書館

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)