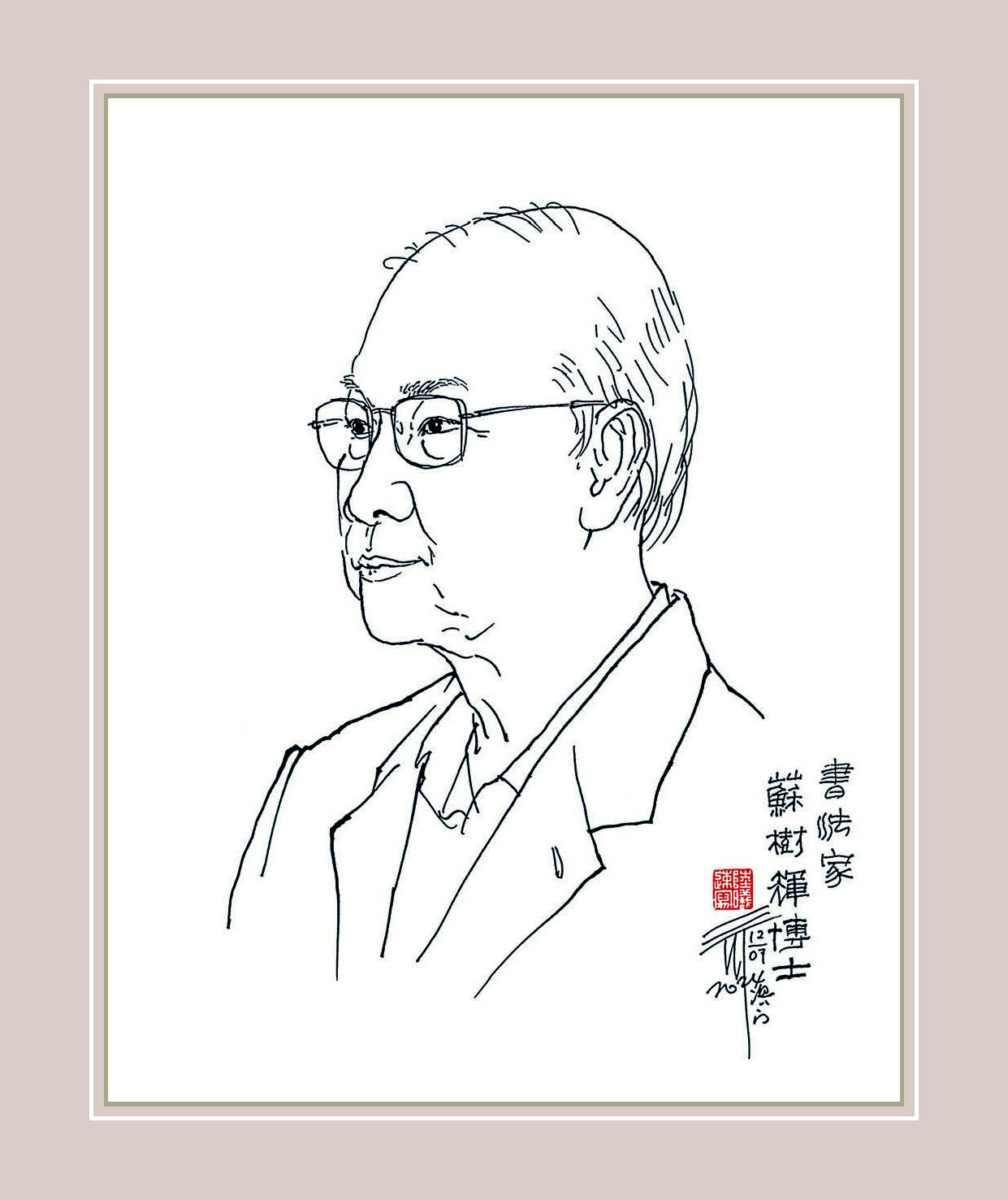

蘇樹輝肖像

肖像畫作者:陸曦

在澳門回歸祖國五週年之際,澳門著名書法家蘇樹輝博士前瞻性地提出以“澳門文化雙面神”為主題的書法展,以慶祝澳門的第一個五年回歸。澳門在中西文化交流上具有特殊的歷史文化地位,這是歷史的命定,更是藝術家們面臨回歸後如何推廣澳門文化這一使命的難題。但蘇博士早在2004年,開啟先河,以“文化雙面神”將澳門定義在時代文化藝術的意識形態上。

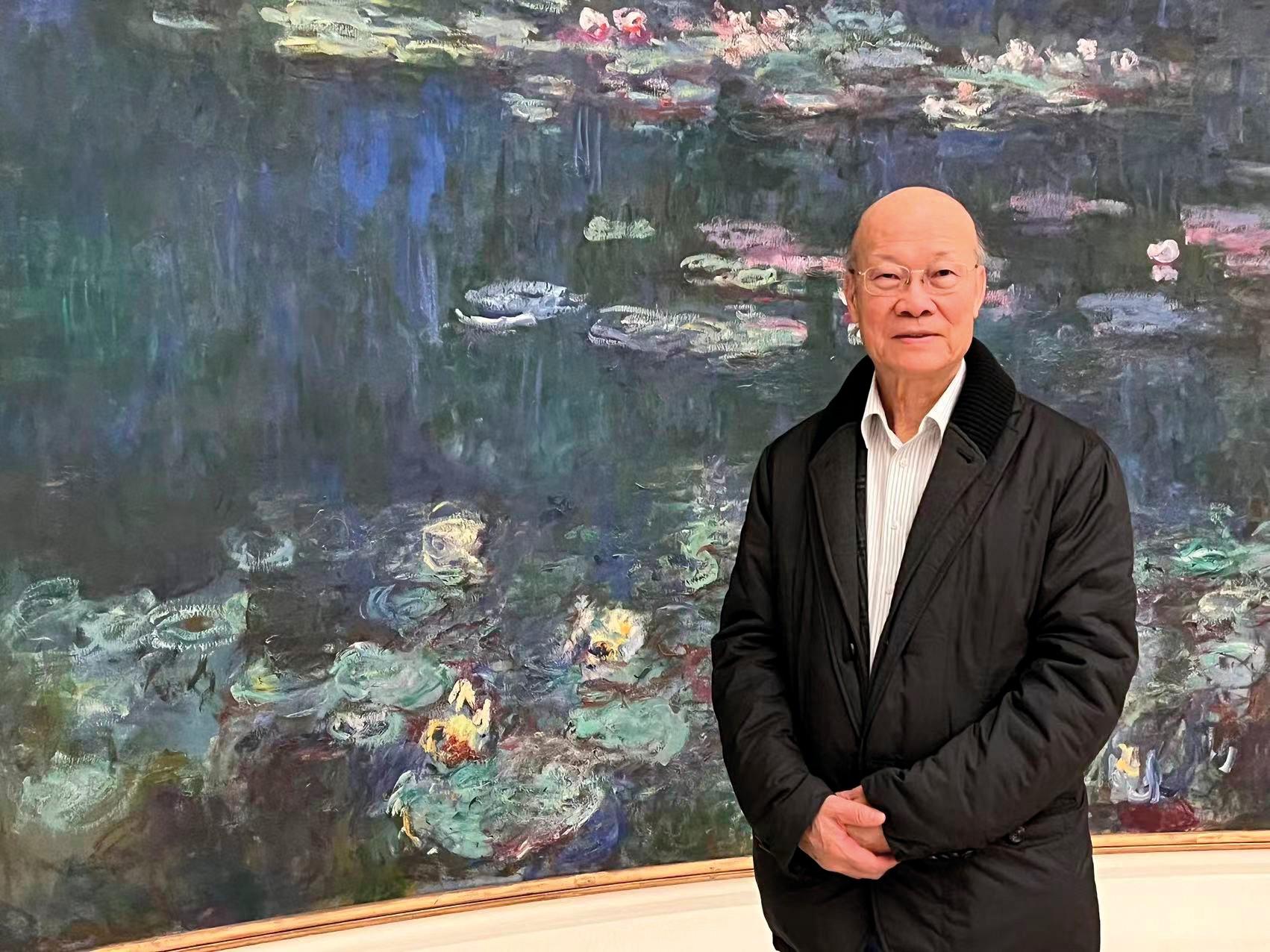

蘇樹輝

蘇博士把他內心對於澳門的深切熱愛,注入書法中,精神飛揚,以驚奇的藝術表現形式體現出了澳門當時當下的樣貌,它生動而活潑,跳出了歷史的束縛,超越歷史。當人們在觀看蘇博士的書法作品時,也被作品所吸引而深深打動,這是回歸後的澳門啊!是我們前所未見的澳門!且不管它是西式教堂,還是中式廟宇,是書法作品中的藝術形象和觀者在直接溝通,書法的魅力超越了言詞的阻礙以及被時代隔斷後的荒涼,它喚起觀者的心流,那一刻,澳門被看見了。

從基礎到風格的蛻變

蘇博士回溯往昔,初學書法是從最基本的練習開始。通往成功的道路沒有捷徑,惟須耐勞苦。從小學到中學,在長達十幾年的毛筆字訓練之下,當時免不了是為了應付功課和考試,然而還是會自問,為甚麼講台上的老師能把字寫得那麼端正那麼美?藝術的根本在於技術,不勤加練習筆觸便無法成就書畫。他暗自下苦功,不斷地臨摹字帖,以篆書開始,一筆一劃體會古人的用筆技術。大學畢業後,蘇博士想再系統地去學習書法,於是他參加了校外課程,剛好是由翟仕堯先生擔任教師。在短短的十二堂課程中,蘇博士寫得熟透,臨摹得多,再加上平日裡日積月累的功夫,便胸中有丘壑,翻陳出新,傾力而出,成就了屬於自己風格的書法作品。

自由與追求:擺脫束縛,忠於自我

如蘇博士所說,在書法創作的世界裡,沒有一成不變的規則,書法家們雖從臨摹開始,卻也不必去效仿別人成為別人,只須走出自己的創作道路。書法家在成長過程當中,也和所有人一樣生活在一個受限制的社會環境裡,人與人之間的社交關係都在一定程度上限制了一個人的自由。但是,在書寫世界裡,書法家想要得到的最大自由以及最大快樂,便是擺脫種種的陳規和觀念, 不受任何意識形態的影響,也不受時尚潮流左右,而只是忠於自己的審美觀感受。

能胸無成見,而平心靜氣地接待自然,這便是如何將“心感”傳到“手感”的歷練。所謂“心感”,就是指一顆能辨識到美的心,是大方寬廣的心。而“手感”,是巧妙的手,是千錘百鍊的技術。凡是書法,而又不限於書法,先要有愛美識美的心,有廣闊不計較的心胸,才能借用巧妙的手去書寫去表達,這樣才能成為真正的“藝術”。

美醜之辨:內在驅動成就真正的美

進一步談到書法的“美”與“醜”。很多書法家也和世人一樣,會遇到現實中關於名與利、經濟和倫理的問題,會陷入進各種爭論裡而自我消耗。如果書法只是一種工具,一個載體,而並非通過個人的觀念和自身的經歷出發而訴諸於視覺現象,那即使是名師所出,也不過是沒有血肉的展示品,並不能引起任何人的共鳴。然而,如果只是一位名不見經傳的書法愛好者,在內驅力的引領之下,在找尋自我的認知中,以一個清醒的意識來把握自己的作品,靜觀大千世界而有自我內在追求,那便是美的作品,是有靈感、有涵養的美。

書法家所見的世界,是純粹平等的世界。在提筆與停頓之間,以一顆同情的心賦予一切事物以寬廣,並能普及一切於萬物。在其中磨練出一雙美的眼睛,而不只是局限於書法展覽和書法字帖。舉目望向天空和白雲,面對著波瀾壯闊的大海,而知天之遠,海之近,藝術的表達是心靈的反應,是感觀的再現與表現。眾人在俗世嘈雜的混亂中,須靜下心來,仔細觀賞,反覆思索,推敲核心所在,久而久之,才能因為美的薰染而不斷進步。

在自由書寫中感悟自我

在無限的持續不斷地書寫當中,要面對的永遠是有限的時間和精力。然而歲月的流逝只是生活的累積,是生命在不同時期的深刻體會和亙古不變的變化。就像文字的多樣性,是書寫過程中的自動生成,這也是書法家在其中樂此不疲的原因。書寫的時候,並沒有即定的寫法,也沒有任何規範要怎麼寫,然而在寫的過程當中,它會帶著你的心靈感應,引導你要如何寫,不斷地調整角度和距離,要走去哪個方向。筆觸從淺入深,溫度和濕度的掌控,從全景進入細節,不同的經驗累積會帶來不同的驚喜。到停筆的那一瞬,才發現意識慢慢顯露了出來,並衍生出不一樣的張力,在時間中忘記自我,只留下經驗和感受。

每一個書法家都有自己特定的語言和藝術觀,表現出來,便是我們所說的“風格”。書寫的過程是捕捉美的過程,是風格形成的必經之地,也是對自我的內在觀照。成就或成功,只是到達之地的額外饋贈,做自己喜歡的事,在書寫過程中感受到充分的愉悅,才是藝術最終的目的。

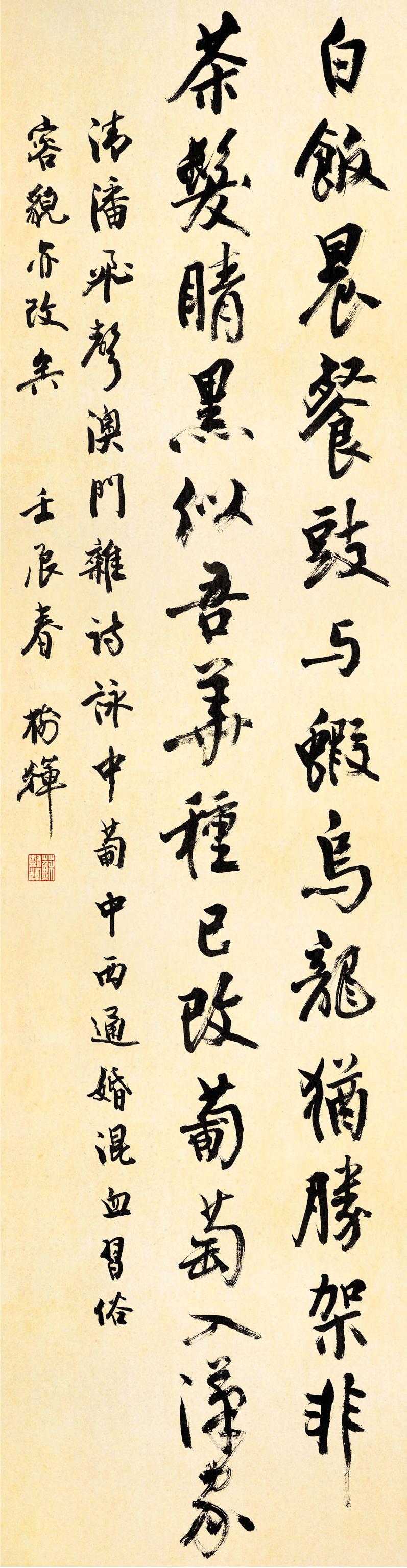

作品《潘飛聲澳門雜詩》

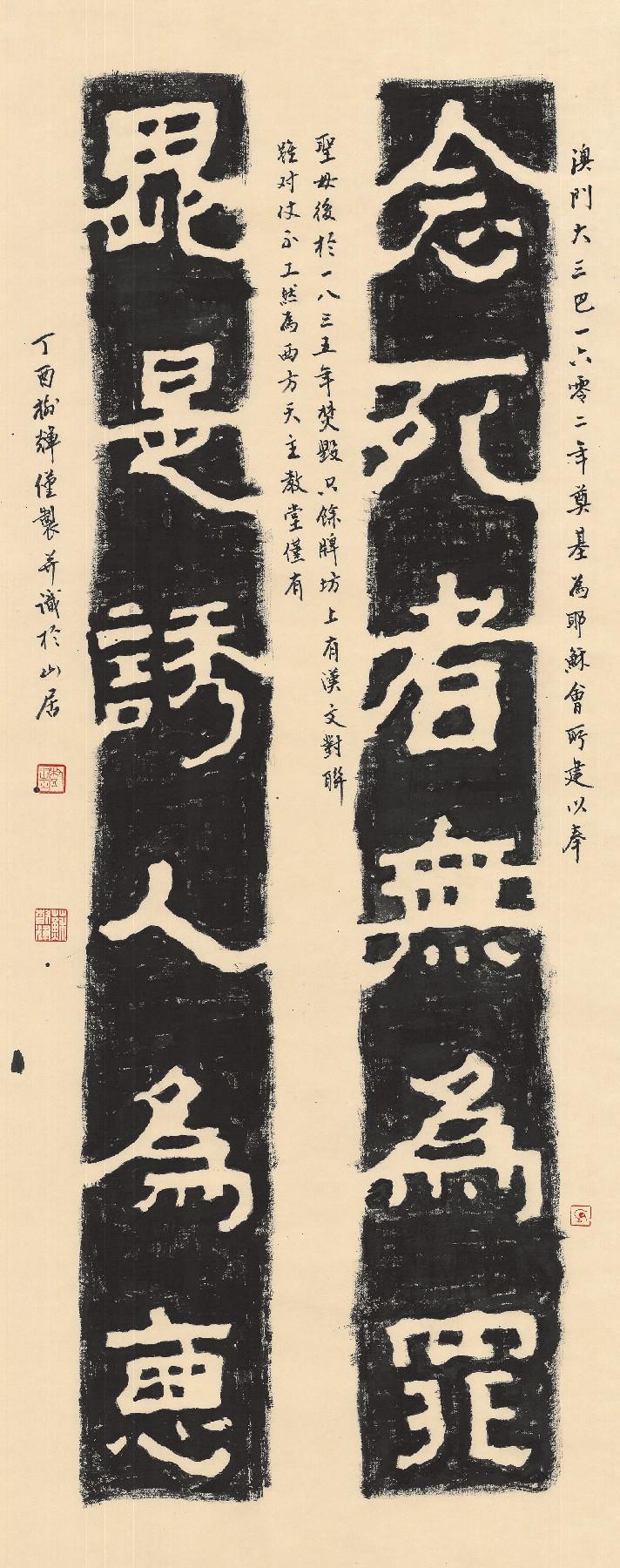

作品《大三巴牌坊》

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)