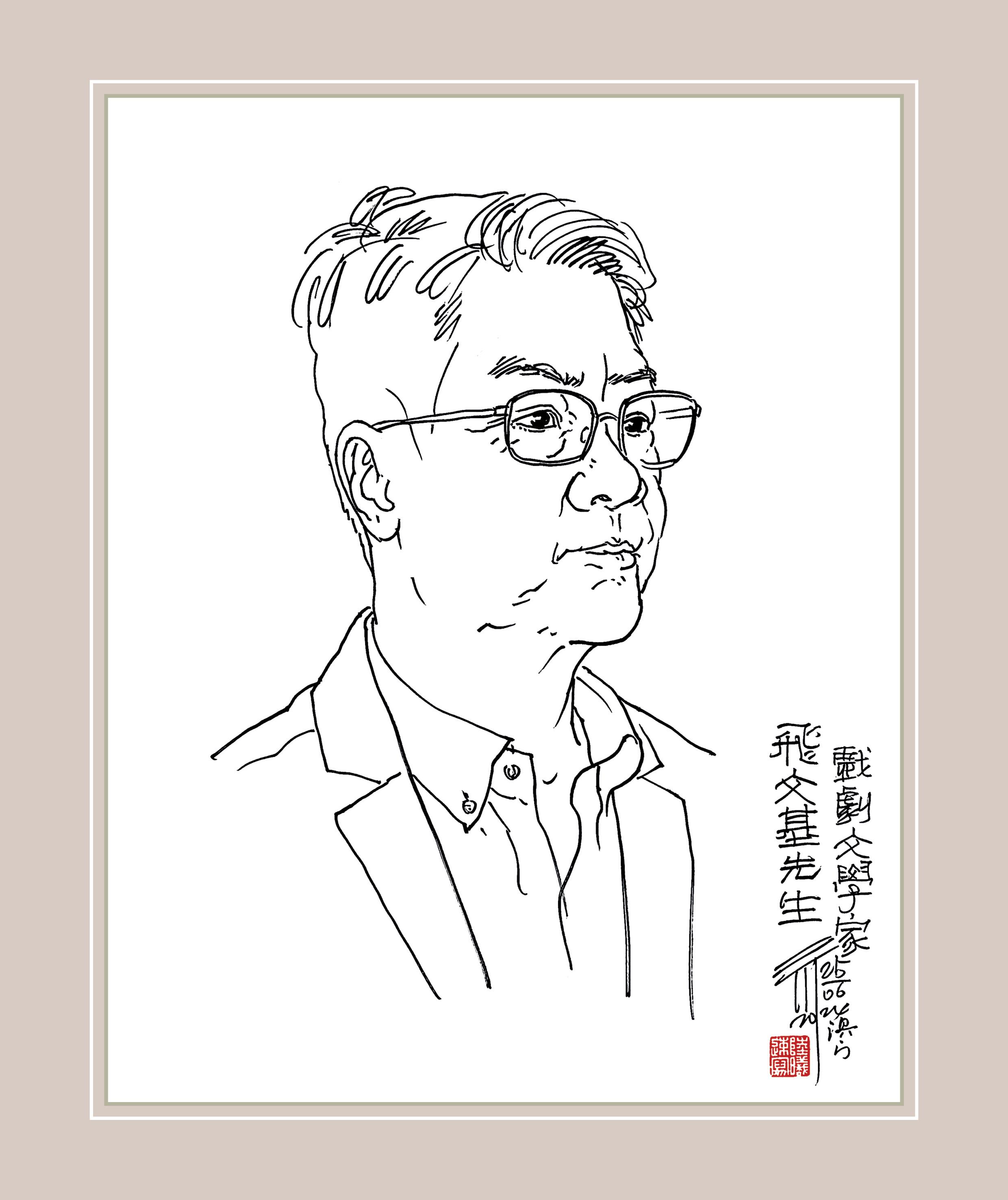

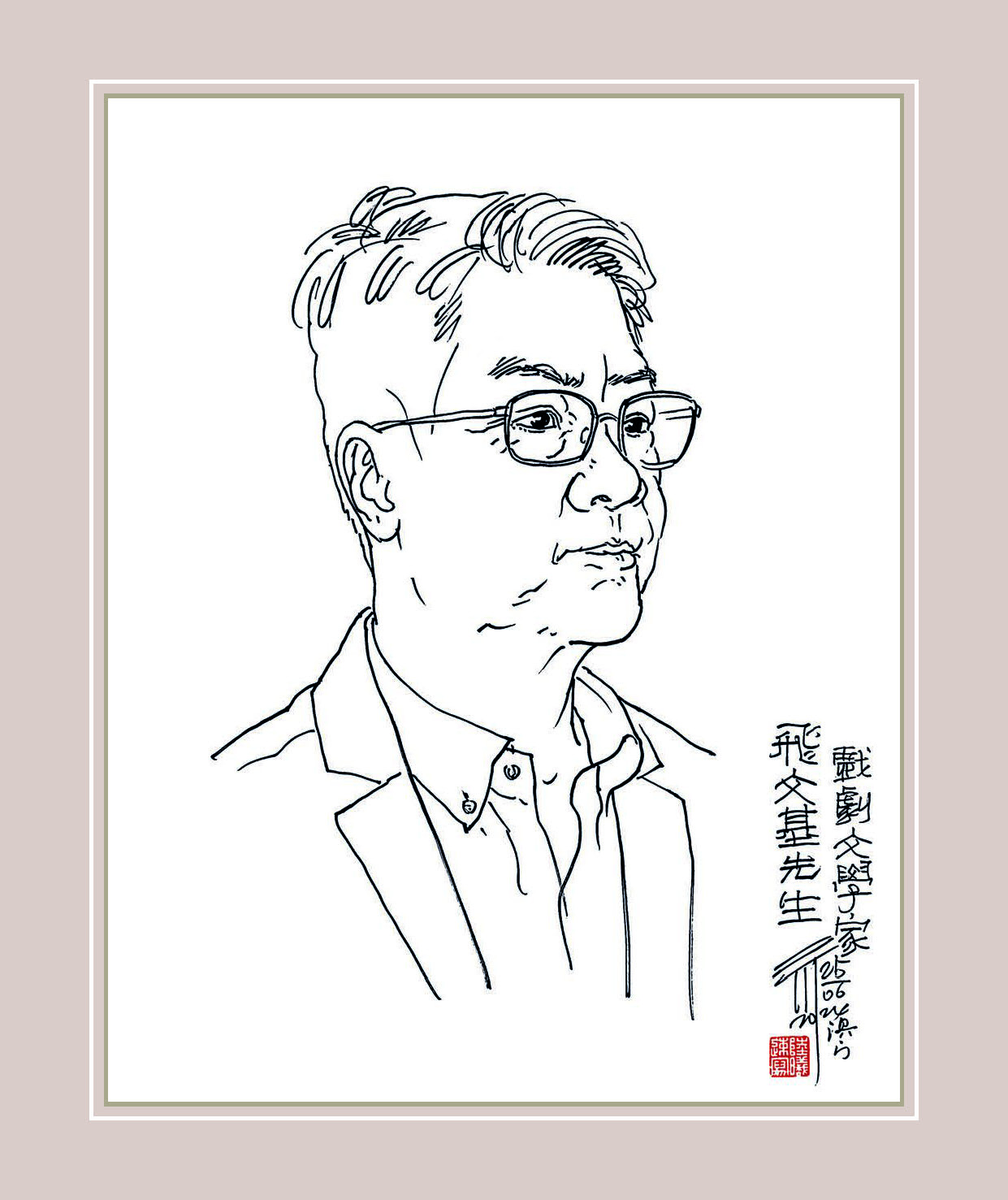

飛文基肖像

肖像畫作者:陸曦

案頭上文件堆疊,職員進進出出,二十一樓的律師事務所安靜而繁忙,裝潢簡潔淡雅,恍若置身山澗竹林,溪流涓涓。大律師結束了一天的工作,在倚窗的一角坐下,翻開葡譯版《孟子》,黃昏在書頁上緩緩移動……

家族顯赫

大航海時代早已遠去,昔日東、西方民族文化的碰撞,在蒼茫大海中餘音嫋嫋。三個世紀以前,飛文基大律師(H. Miguel de Senna Fernandes)的祖先(Senna Fernandes 家族)遠航到一個遙遠的地方,從此落地生根。這個地方叫“澳門”。至十九世紀,美拿年奴.先拿.飛蘭地(Bernardino de Senna Fernandes,又譯作飛南第或非難地),在澳門政、商界極具影響力, 與葡人和華人均維持友好合作的關係,於一八九三年獲葡國皇室封為伯爵,本地華商聯名致送賀幛,祝賀頌辭開首以“昔孟子嘗謂天下有達尊三:爵一、齒一、德一”,頌揚他是“三.一”兼備的人1。飛蘭地伯爵的銅像,現安放在“澳門東方基金會”會址的花園內。

父親飛歷奇的生活哲學

作為澳門顯赫家族的後代,飛文基秉承良好的家教,與人為善。“我不會因為祖輩的榮耀自視高人一等,我爸爸做律師之前做過教書先生,接觸很多不同階層的人,他教導我要記住我們家不是無名小卒,但不可作威作福。”談到父親,飛文基笑容燦爛。以其重要著作《愛情與小腳趾》、《大辮子的誘惑》等享譽盛名的澳門小說家飛歷奇(Henrique de Senna Fernandes), 是飛文基的父親。父子倆都是專業大律師,業餘搞創作的人,飛文基是否從小立志以父親為楷模?“我爸爸是個很寬容的人,不過我是在中學畢業後讀到他的小說,才發覺他的思想很有深度,更能理解他的為人。”飛文基形容與父親的關係更像好朋友,懷念以往每天黃昏下班後,在辦公室與父親喝威士忌、吃花生聊天,直到晚飯時間才一起回家的美好時光。“爸爸的生活哲學是明天又是新的一天。任何煩惱或者不快,甚至傷心的事,都不要影響別人。”

“土生群族”是一個文化概念

“土生葡人(簡稱土生)”是在澳門地域化語境產生的群族稱呼。飛文基解釋:“土生葡人,葡語是Macaense,意思是在澳門出生的葡裔。我們在澳門幾百年,為澳門作出過貢獻,特別是作為中國與葡國溝通的橋樑,不論是過去還是現在,我都感到自豪!”土生葡人與華人無異,都是澳門人,這是他對自己的身份認同,而更深層次的是,從飛文基的角度去看,與其說土生是一個群族的稱呼,倒不如說是一個文化概念,是隨著歷史變遷、奠基於多元文化融合而衍生的澳門文化。正是因為“土生文化”這個概念,讓他自覺要盡力保育 “土生葡語”,又稱“土生土語”被聯合國教科文組織收錄在《瀕危語言紅皮書》中的土生葡語,是以葡萄牙語為基礎,吸收包括馬來語、西班牙語、果亞語、華語、英語等等語言的詞彙,隨著應用變化、發展出來的古老方言。一個荒誕的事實是現在大多數的土生都不會說、甚至聽不懂“土生土語”,但飛文基認為:“沒有實用價值不等於沒有保存意義。”二零一一年,他與語言學家艾倫.巴斯特(Alan Norman Baxter)合作編製《土生土語詞典》。而創作“土生土語劇場”,更是他三十年以來努力不懈,讓更多人認識土生土語的方式。

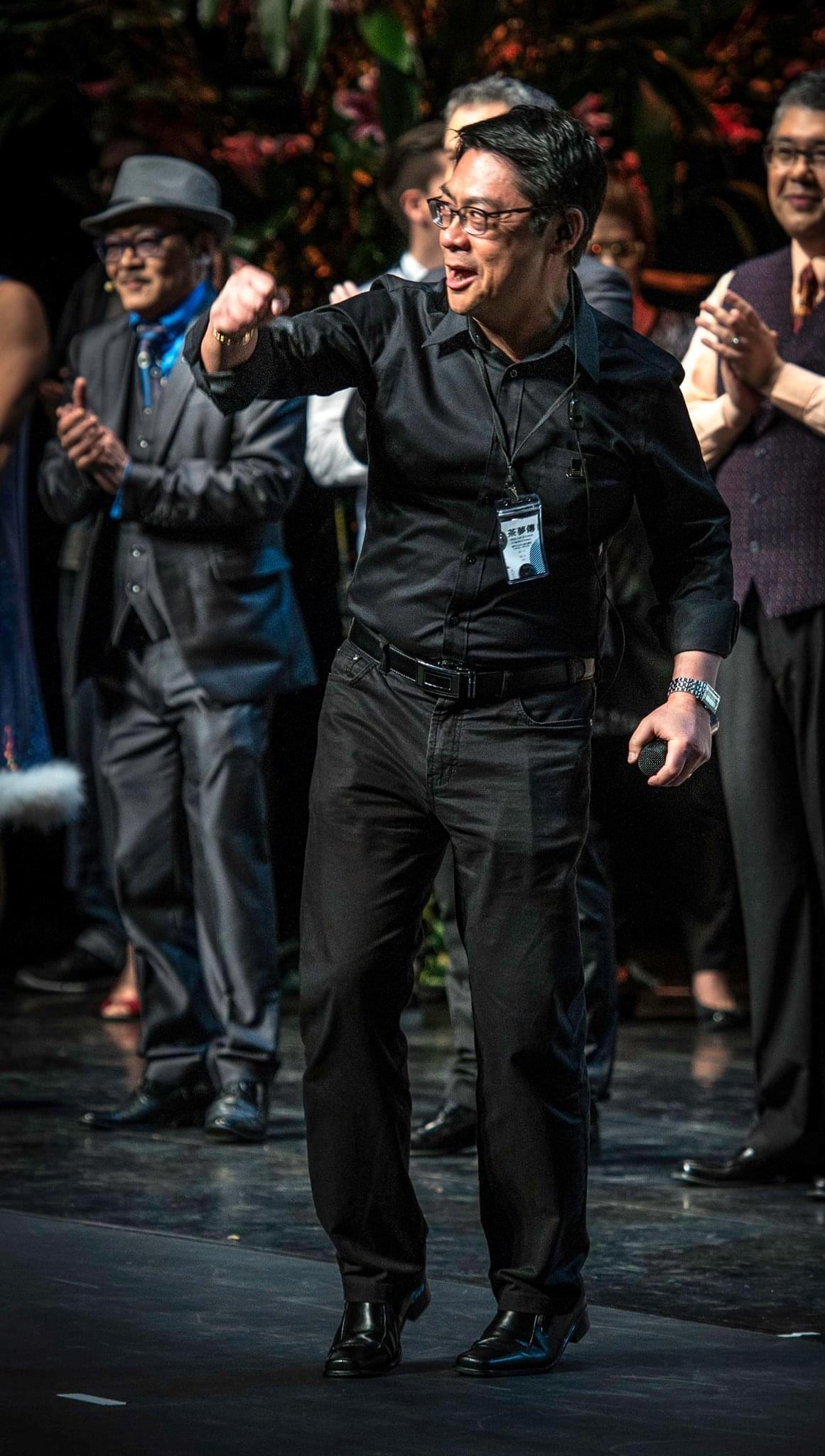

土生土語話劇演出後向觀眾謝幕,現場氣氛熱烈

成功與否,讓觀眾評說

“土生土語劇場”始見於十九世紀初,一九九三年最後一位以土生土語創作的澳門土生詩人、劇作家杜斯.山度士.飛利拉(José Inocêncio dos Santos Ferreira)逝世,一班有心人為了繼承他的志向,同年成立了“土生土語劇社”。現在身兼劇團團長、編劇、導演、作曲、作詞的飛文基,坦率表示當初沒有特別高尚的理由,“起初覺得很好奇,跟爸爸去開會,寫劇本是想要考驗自己的膽量。”土生土語劇是以誇張的表情動作,詼諧幽默的對白演繹諷刺時弊的話劇。飛文基認為一個演出成功與否,觀眾的反應是最坦誠的。“幽默是很講究的,不是單純搞笑,編劇要慎重,特別在一些敏感話題上,要考慮到不同文化背景的觀眾。”

決心要將土生土語劇場發揚光大,吸納更廣大的觀眾群,飛文基不斷為劇場注入新元素。二零零零年首度加入粵語對白,卻被一些人嘲笑他“澳門剛回歸便拍馬屁!”其實他有更深遠的考量,“澳門是一個多元文化的社會,要呈現這個特質,便要加入本地常用的語言,近年我們還有普通話,劇場越多人關注,土生土語才更有活力。”飛文基享受戲劇創作帶給他的滿足感,“正因為是業餘愛好,才有發自內心的熱情,對自己要求更高。”近年他從團隊的基本演員中另外組織合唱團,去葡國演唱土生土語歌。

在戲劇藝術以外,飛文基也寫小說,並出版了第一部葡文短篇小說集,因為收錄的每篇故事都是在周五晚寫的,所以他為小說集取名為《Crónicas à Sexta》(意譯:周五紀事),“我有計劃出版劇本集,現時正在寫一部長篇小說,結尾都差不多想好了。”期望自己的作品可以出版中譯本的心情,讓他感到有些著急,“文學翻譯人才難找,雙語互譯是一回事,但要將文學語言翻譯出來又是另外一回事。”

演出前在文化中心劇院綵排

風雨無懼,留在澳門

飛文基在葡國取得法律學位後,於一九八九年回澳門創業。在澳門的發展會更好,這一點他從未有過懷疑。但隨著澳門主權回歸祖國的日子漸近,土生社群的心態有無奈也有矛盾,他也有過動搖,“九六年好多人準備走,在葡國買屋,我也有買。可我不想走。對中央政府的承諾,我是有信心的。”時年七十多歲的飛歷奇表明決不會回葡國,比兒子更斬釘截鐵。飛文基認同父親的想法,他說:“我們家的根,本來就在澳門,幾許風雨都過來了,何必悲觀?何必害怕未知的將來?”今年澳門將慶祝回歸祖國廿五周年,十月一日國慶節那天,他以嘉賓身份興致勃勃去參加“澳門大橋”落成典禮。

愛人者人恆愛之

他是理性、幹練的專業大律師;他是喜劇大師,用嚴肅的話題說故事,讓觀眾捧腹而後深思。而在專業和藝術形象的光芒下,他更是一個感性、仁愛的人。他不諱言刑事案中被告人家屬的情緒教人十分煎熬,“九十年代有一宗鉅額盜竊案,我向被告人的母親解釋案情嚴重,可能會判十六年,她哭到幾乎昏厥!”這也是他從刑事轉向民事訴訟的轉折點。

通過多年的努力,劇場廣受好評,二零二一年土生土語劇列入第五批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。飛文基也從中領悟到保育土生土語的意義,就在於它是一條文化紐帶、是群族的集體回憶。而沒有一種文化是單一的,也不可能以血統分界。他盡了自己的力量保育土生文化,已然問心無愧。現在和將來他仍會繼續努力。

2024年飛文基獲澳門特別行政區政府授予文化功績勳章

註1:資料來源──黃文輝:《土生葡人富商飛難地伯爵與澳門華商》,學術筆記,澳門文化局網站,https://www.icm.gov.mo。

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)