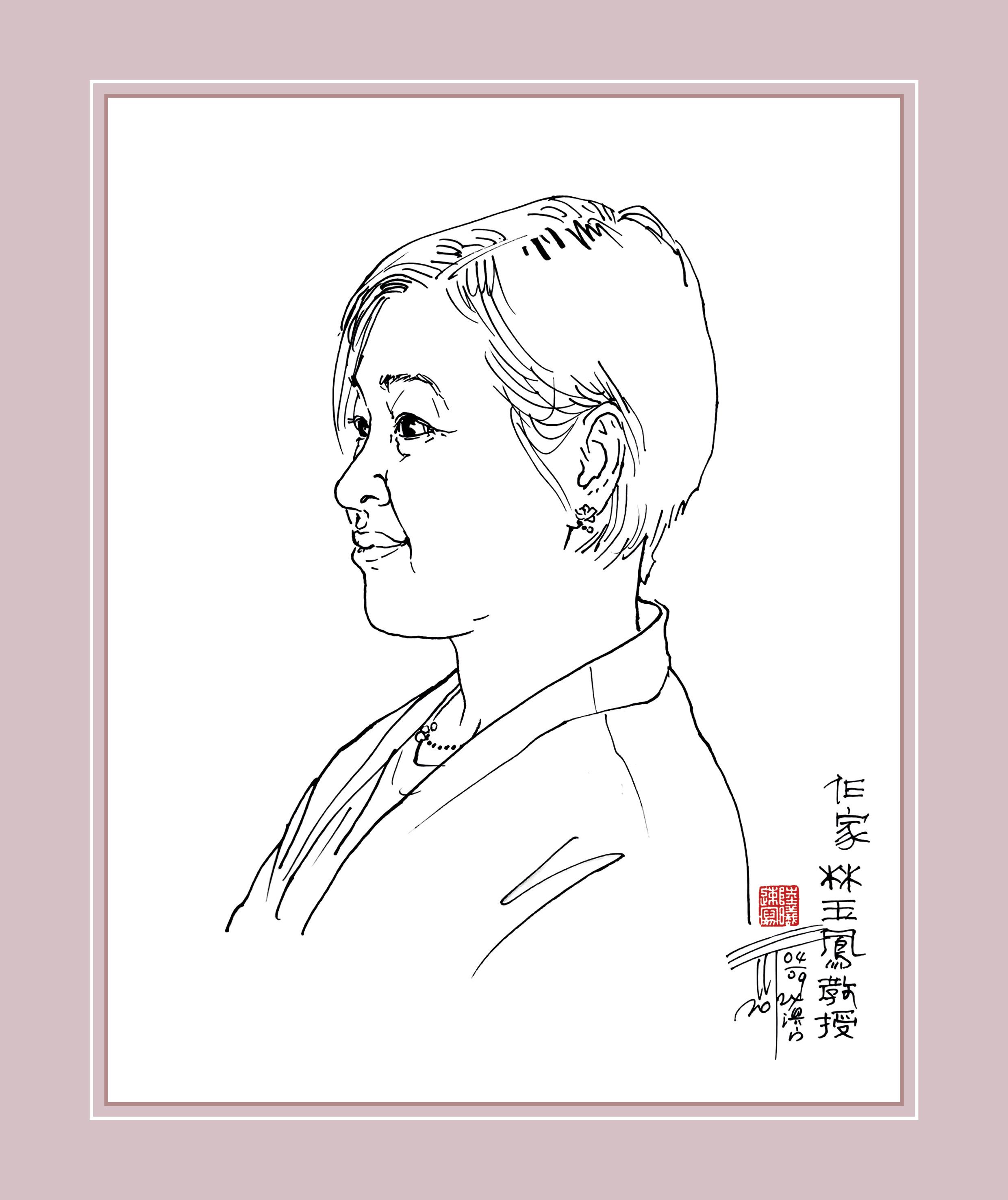

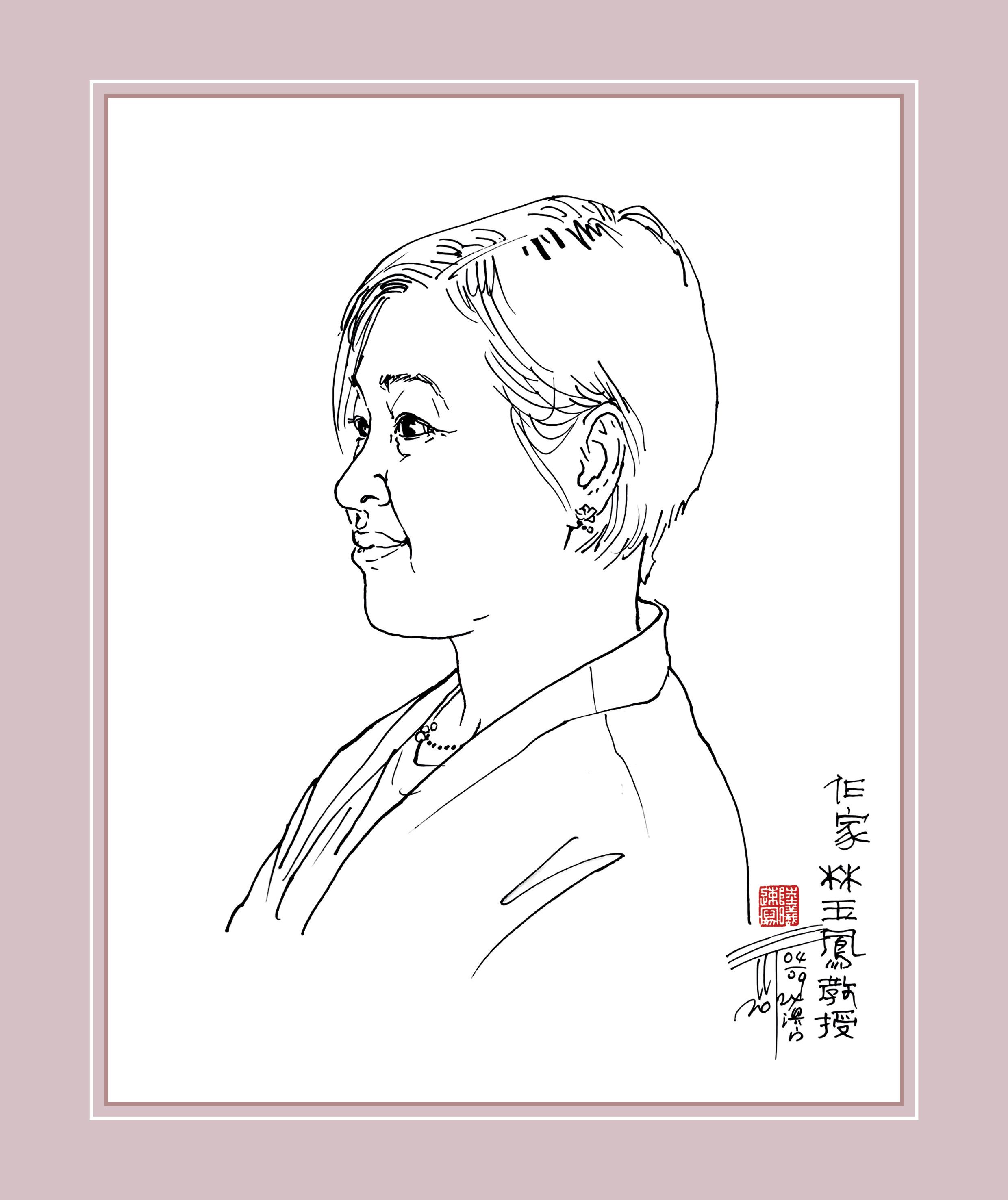

林玉鳳肖像

肖像畫作者:陸曦

曾任澳門立法會直選議員、資深傳媒人、學者、作家、教授、省政協委員、澳門行政長官選舉委員會成員……在社會上,她是有名望的公眾人物,私下卻是和藹可親的文化人。她不僅歡迎我到她家採訪,還熱情地帶我參觀她的家:面海的陽台上擺放著幾盆紫色小花;原本擁擠的書房被重新規劃,增設的書桌如今成為她自媒體的直播間;重新裝修的廚房以及她親手燉煮人參雞湯……生活如此多姿,正如她在文化領域的多元身分。

參加第17屆中國新媒體傳播年會

如上文,林玉鳳有豐富的社會標籤,難以簡單定義,於是我請她自我介紹,她簡潔地回答:“我就是個熱愛文化的人!”從小,她便對文學情有獨鍾。在小學一年級時,她憑藉“她唱歌很有天才”這一句話贏得造句比賽的冠軍,因為只有她懂得“天才”的真正含義。這個獎項點燃了她對文學的濃厚興趣。中學時,老師鼓勵她投稿,她開始熱衷於詩歌創作,後來加入五月詩社,結識了許多寫作界的前輩。大學時期,她更是依靠稿費來分擔生活費。對她而言,文學不僅是經濟支持,也是認識世界的窗口。她從短句短詩開始,積累文化養分,將詩意融入散文和電視新聞專輯的製作。“近年雖然少參賽和出版,但我仍堅持寫專欄,偶爾也寫英文詩。”她認為文學不是一項任務,而是感受世界、抒發情感的途徑。在寫英文詩時,她可以抽離現實,體驗不同的生命狀態。

談及夢想,她的回答讓我驚訝。“小時候,我的夢想就是讀大學!”原來,讀書對她曾是奢侈。“家境不富裕,父母希望我高中畢業後就業,沒為我準備大學報名費。幸運的是,我憑藉徵文比賽的獎金報考大學,最終進入澳門大學,靠稿費和兼職完成本科,並以半工半讀完成碩士和博士學位。”她珍惜每一個學習機會,堅信“天道酬勤”。“做實習記者時,我曾擔任選舉義工,沒想到這段經歷在參選立法會時派上了用場。”2008年,她因轟動一時的“歐文龍貪污事件”成立“澳門公民力量”,集結知識分子,期望改變社會,並組成“公民監察”參加2009年和2013年澳門立法會選舉,兩屆均未能獲勝,她再接再勵,於2017年順利當選,雖然2021年未能連任,但她沒有氣餒,認為“無論勝負都有所得”。“寫作、研究都能改變世界,但參選是立竿見影的!”她形容寫作、研究和參政是一脈相承的人生體驗,只是研究更注重事實,而從政則需回應選民訴求。“我是個認真執著的人,會為選民發聲,但不會違背專業原則或散播不實言論。如果重來一次,我仍會堅持做正確的事,只是表達方式會更柔軟。”她笑著回顧這段經歷。

接受中央電視台澳門回歸25周年獻禮紀錄片製作團隊的訪問

多重身份使她在不同領域中游刃有餘,與澳門大學一同成長的她,目前擔任澳門大學澳門研究中心主任、傳播系副教授。她表示:“在我的人生裡,很多機會都是澳大給我的,接觸社會、投身傳媒業,進入研究的世界,都是因為澳大。”因此,她期望透過研究,回顧澳門回歸及之後的歲月:“我曾經努力記下回歸時澳門人的思考和對未來的想像,扮演著記錄者的角色。我也有探索者的角色,探索我們的歷史中有甚麼可以提取出來,幫助澳門成為更好的城市。”

談到學術工作時,她的眼神閃爍著熱情與執著,坦言研究的動力源於對學習的熱愛。在大學的工作環境中,研究自然而然成為她生活的一部分。從研究者到管理者,對她來說,這是一個將“執著求真”精神推己及人的過程。她回憶起25歲時被委以課程管理者的重任:“那時我並未覺得這份工作與之前有太大不同,只是責任更重、任務更複雜。”

與畢業二十多年的學生共聚

對於教師這個角色,她的描述同樣充滿熱情。她享受與學生相處的每一刻,無論是課堂上的知識傳授,還是課後的交流與討論,都讓她感到無比充實。即使後來擔任行政職務、課時減少, 她仍自發為需要幫助的學生加課。當被問及為何如此投入時,她的回答簡單而真摯:“因為我覺得學生需要我!”

“市民需要你!同事需要你!學生需要你!那你豈不是沒有私人時間?”我笑問。她坦言時間緊張,只能嚴格管理:早上五時至八時是學習與研究的黃金時段,隨後上班,晚上偶爾出席活動,盡量抽時間運動健身,每周固定一天陪伴家人或休息。她雖然犧牲了一些社交活動,但強調“休息是為了走更遠的路”。“我不會退休,離開崗位後,還會繼續做喜歡的事。”當我問及她的長遠目標時,她竟茫然答道:“沒想太遠!目前想寫《澳門新聞史》,還在構思階段,等資料充足再動筆。退休後,或許還會寫作和做自媒體……”她天馬行空地規劃著,像孩子般輕快。

在澳門文學節工作坊談性別角色

“作家、記者、大學教師和學者、民選議員、學術部門主管”──我本想問她最喜歡哪個角色,但最終未問出口,因為我發現她在每個角色中都全情投入,且每個角色都展現出一致的狀態。透過文化,她展開了與自我、城市、社會及世界的對話,每一次都真誠展現自己的本質:積極、上進、善良、有底線。

我們邊吃晚飯邊談,由晚上七時談到十一時,我意猶未盡地離開,人參雞湯的香氣與未合攏的研究筆記在暖光中纏繞。那些整齊排列的社會標籤此刻正褪去重量,化作陽台上隨風輕顫的紫花,或是鍵盤上跳動的詩句。她始終不願被某種單色調定義,正如窗邊的晚霞總在鹹腥海風裡調和出千層光影。在這個被數據與頭銜切割的時代,她依然固執地相信能編織出屬於自己的時空──就像童年那碗用稿費換來的糖水,總能在記憶深處泛起琥珀色的光。

更多作品 | 澳門虛擬圖書館

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)