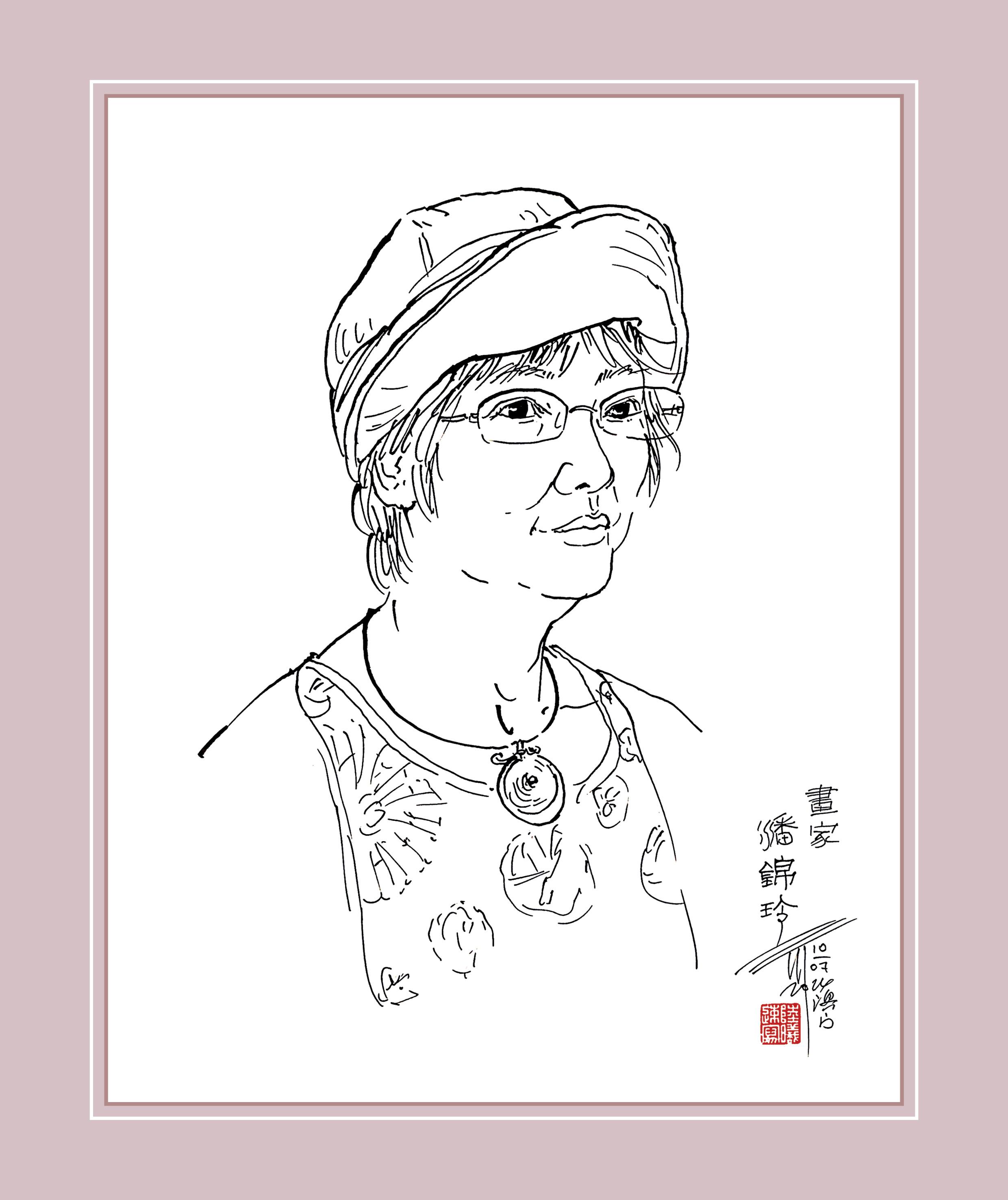

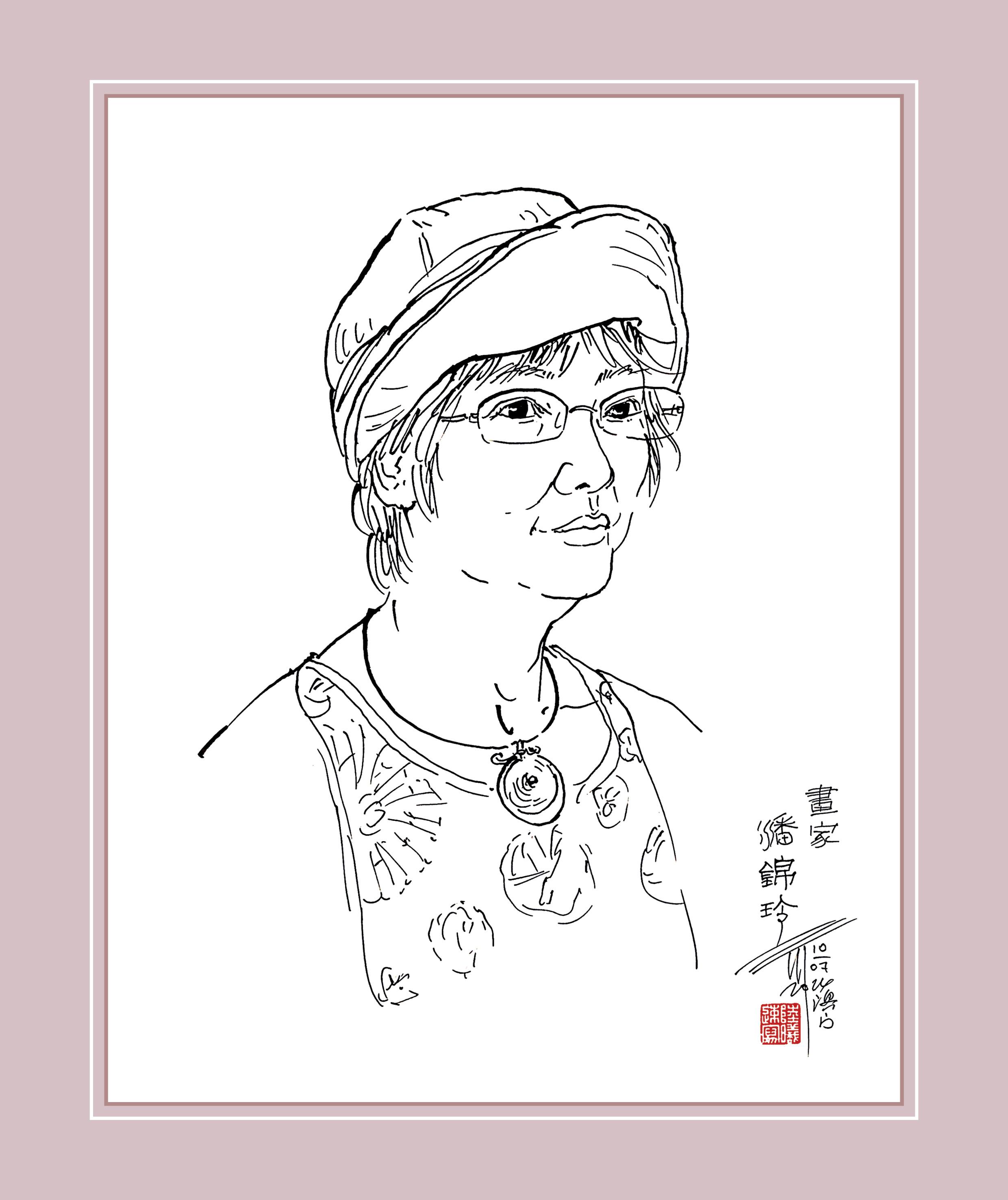

潘錦玲肖像

肖像畫作者:陸曦

澳門畫家潘錦玲從微信上傳來一篇她寫的舊文剪報,那篇文章題為《感恩.回饋》。文章附了張照片,相中人是年輕時的潘錦玲,正一手托著調色盤,一手執畫筆,站在一幅即將完成的大幅畫作前。畫上是少數民族女子載歌載舞的形象,相當生動。那幅作品高一米多,寬逾十米,是全澳各界同胞慶祝國慶大會的會場所用,放置在永樂戲院大堂入口的戶外簷頂上。創作時間大概是七十年代初,那年她二十一歲,是國慶大會美工組唯一位獨力擔任設計與繪畫的女性義工。

潘錦玲

那篇文章的開篇是這樣的:“幼受庭訓,鍾情藝術,小時病危得救,以藝終身自療。”

耳濡目染 觀察思考

潘錦玲的祖父是河南滎陽人,是位喜愛文藝的醫生。早年在鄭州行醫時認識了革命家孫中山先生,追隨孫先生投身反清革命運動。因被清廷追捕,先去了新馬泰,又到過檀香山,最後回到中國,隱姓埋名在江浙一帶行醫。後帶著大兒子南下來到了廣東,活躍於廣州、番禺、港、澳。

潘錦玲兄弟姐妹七人,皆愛繪畫。出生在這樣的家庭,自小看畫,加之觀察力強,愛美好事物,潘錦玲最終成長為一名畫家。她從小身體弱,不喜與別的孩子玩耍,最愛坐在家門口,看路上來往人與車,從衣著舉止來猜測、判斷行人家庭、個性、職業……看日出日落,思考我是誰之類早熟問題。從小愛觀察思考,加之家人都愛繪畫,了解繪畫的過程。到自己提筆,自比同齡人成熟。

伯父、姑姑、兄姊,甚至潘錦玲的父親都參與書畫藝術的創作。潘錦玲的姑姑潘筱瑛堅持最久,也因而能走出社會,成為一名中學美術老師。四十歲左右辭職成了專業畫家。她曾與潘錦玲的兩位兄長跟來自雲浮的畫家譚智生習畫。

潘錦玲最早畫的都是單線條鉛筆人物畫。及後,她開始用蠟筆等上色。從一開始,她的畫就比較成熟,人物的結構、姿態因平時的觀察而下筆準確。再後來,她跟兄長開始畫水彩,有時會拿去給伯父看,徵求意見。伯父與當時頤園的老一輩交往甚密,與高劍父、馮介聞、林近、甘恆等都有來往。給了她不少指點。但學畫,就潘錦玲而言,主要是自學。

當然,在創作廣告牌等大型作品上,她得到美協前輩的提點。高小時,潘錦玲進了美協的短期美術培訓班學習應用美術,在那裡張耀生先生任教美術字、設計、繪畫海報等。而“國慶牌樓美術組總舵主”陸昌則向年輕人傳授應用美術知識,並常常鼓勵潘錦玲,給她有很多鍛鍊的機會:讓她獨立設計橫跨馬路的大型牌樓柱角圖案;獨立創作各工會戶外中小型彩牌;到後來任職永樂戲院,乃至全澳同胞慶賀國慶大會的會場,由她主筆彩繪國慶大會戶外大幅宣傳彩牌等等。

尋找內與外的善和美

潘錦玲在生活中注意觀察人,小時候常被家傭帶著去看戲,回家後會將銀幕上、舞台上的人物與故事用鉛筆畫在家裡的牆上。而舞台上戲服的美,人物的美,從家傭身上看到人性之美都給她很多感慨,也讓她決心將這些美好的人與物繪於紙上。家傭來自中山,她讓體弱多病的潘錦玲感受到了人間的暖意,也在她心中播下善和美的種子。

潘錦玲的繪畫甜美夢幻,她一直都在追求美──美的人物、風景、故事。在她的畫中,人物,尤其是女性人物都充滿靈氣,她一直想表現女性的美好,筆下女性皆美麗優雅。她說因長期受病痛困擾,在醫院又目睹很多寶貴生命凋零,只能於陰霾中堅忍面對一切,學習樂觀向上的精神。每每創作人物時,便潛意識把夢幻般的美好注入筆端,以渴求生命的無瑕,把美好憧憬寄托於俊美的形象中,一舒胸臆。

在所有繪畫中,人物畫是表現難度最高,卻最能直接表達情感的繪畫種類。人物的形象、裝束、動態、表情等要一一符合主題,這需要高超的專業技能和藝術造詣。而潘錦玲的人物畫總能以形寫神,揭示人物內在的精神氣質,形神兼具。在澳門,繪畫人物畫的畫家不多,而女性畫家更是少之又少,潘錦玲是公認的人物畫能手。不但在澳門,甚至很多內地藝術評論家也予以高度評價。

做一盞燈

從小就性格內向,加上家道中落,祖母臨終前把大部分房產都捐贈給鏡湖醫院等機構。他們一家不得不搬到小住宅中。環境變差,心情受影響,加上不怎麼愛吃飯。她喜歡在飯桌以外觀看吃飯者,自己就變得營養不良。這些都慢慢地讓潘錦玲身體變得很差。當家人發現潘錦玲生病, 已過了最佳治療時機。她被送進醫院時,病情已非常嚴重,醫院甚至以為救不活她了,為她做了臨終彌撒。當時,有一位修女護士長特別關照她,給了她很多的鼓勵。她說:若上帝暫時還不召你去,你仍留人間的話,希望你做一盞燈,能去照亮別人。

修女的話她記住了。但性格的緣故,她無法做一個傳播宗教信仰的人。可以做的,是以筆墨創作出美好的作品,讓藝術成為一盞燈,照亮自己的人生,同時,也照亮別人。

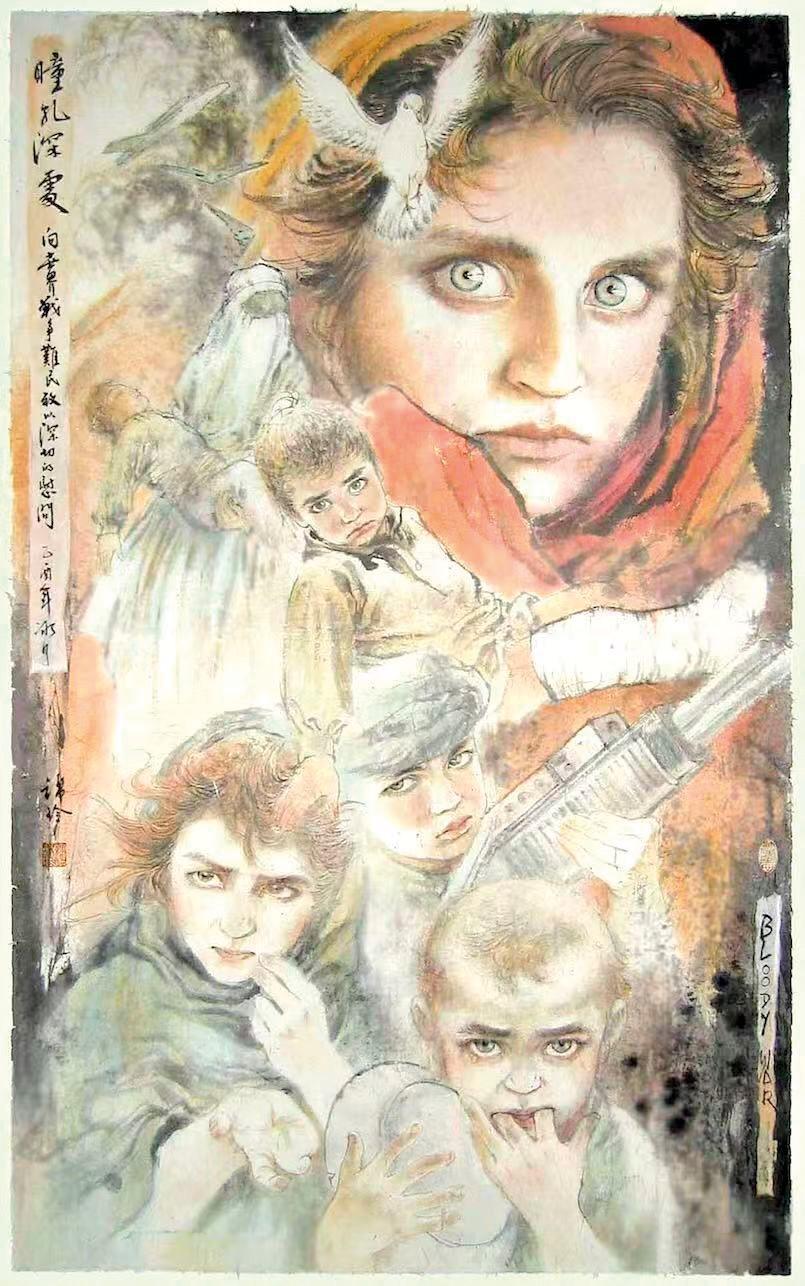

在藝術創作的道路上,潘錦玲躑躅前行。一路走來,創作了大量作品,帶給觀者美的享受。作品《瞳孔深處》的創作意念,來自阿富汗戰禍中婦女兒童的悲慘生存狀況。當時她常深夜看電視,那些阿富汗當地人的悲慘境遇常令她悲慟難眠。為此,她專程去香港書店搜尋到那幀西方記者拍下的阿富汗女孩的照片。並創作出了描繪那位女孩驚恐無助形象的水彩畫。

作品《鏡海天后》

作品《瞳孔深處》

潘錦玲獲獎無數。以宋代工筆畫形式創作的人物畫《碧塘麗影》用水彩在宣紙上重彩、渲染多次,此作在全國美展獲優異獎。她海外個展、群展不斷,同時,也一直在思考藝術創作的方向,並努力學習,充實自己。先後赴中國美術學院國畫系與中國藝術研究院蔣彩萍重彩工作室研修,學習將水彩技巧融入國畫的淡彩與重彩畫,得到中國美術評論家劉曦林先生鼓勵,他說這種中西結合的畫法具有澳門藝術特色。

她曾為《清代閨閣詩人徵略》一書繡像,該古籍載錄逾千才女。她們大多命途多舛,備受封建枷鎖摧殘或罹疾,凋零早歿。她嘗試用現代筆觸刻劃她們,作品受美術界充分肯定。

她還是澳門加入中國美協最早的女性會員。任國家文旅部國韻文華書畫院研究員、(INWAC總會)國際女藝術家──澳門分會會長、中國書畫世界行澳門交流會主席、法國世界瑰寶藝術協會澳門分會會長、澳門文聯總會顧問、澳門美術協會副會長、比利時世界文化藝術交流中心高級顧問、海外華人書法家協會顧問等社會工作。

她是澳門郵局特約藝術家,曾設計和繪畫多套郵票作品;曾是《澳門日報》、《華僑報》等的美術編輯與專欄畫家,為連載小說等繪製插圖;曾任學校美術老師;曾任影院美術設計,繪畫大型電影海報等。最後,她成為一名專業畫家。

最近,潘錦玲剛參加了一個在敦煌舉辦的研討會,她在研討會上作了發言。未來,她計劃創作一系列敦煌主題作品。我們期待,這位追求美好的畫家能在藝術的世界裡忘我地尋夢,畫出更美麗的世界。

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)