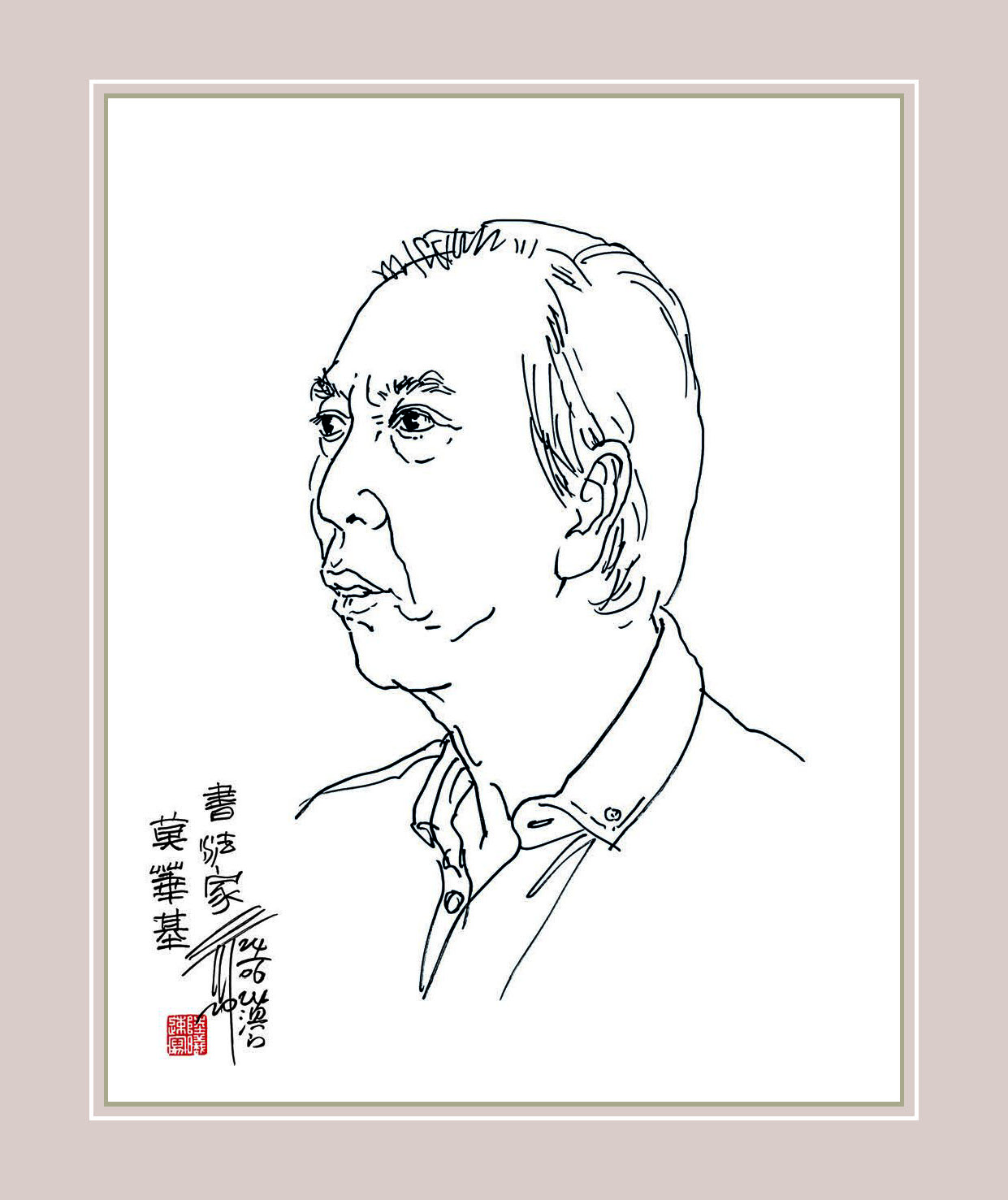

莫華基肖像

肖像畫作者:陸曦

《教學相長》是2019年莫華基老師在“澳門藝術家推廣計劃”下所舉辦的書法展主題,雖莫老師過往已舉辦過三次個展,於本澳或各地聯展更不可計量。然而以“教學相長”為題,可謂對其書藝生涯一種最貼切的註解。現年七十五歲的他,已投身教育行業數十年。其書藝備受讚譽之餘亦將畢生奉獻於書法教育。“唔識就去研究”是他的座右銘,繼而再把自身修習的精妙法門回饋後學,循環往復,孜孜不倦。

昔上山學法悟道

自小酷愛書法藝術的莫老師,在上世紀80年代報讀林近先生在東亞大學(即澳門大學前身, 位於氹仔北澳山)開辦的書法夜間課程。那時莫老師已投身教育行業,工作繁忙往往分身乏術。他憶道那時白天上班,下班後到當時的工人球場匆忙吃個“椰汁雞飯”便乘車去上課。“真的是上山學法”他笑道。早期許多畫家會找他題畫,便是那時從近翁課上習得。他說題畫像是看風水,需考慮整體美感,更應按畫面題材調整書風。他認為畫作畢竟是他人心血,題畫者需保有謙卑之心,要懂得留白,切忌題滿,不可喧賓奪主。懷著這種謙厚的處事態度,亦定調了其書風靜穆安實的美學思維……。

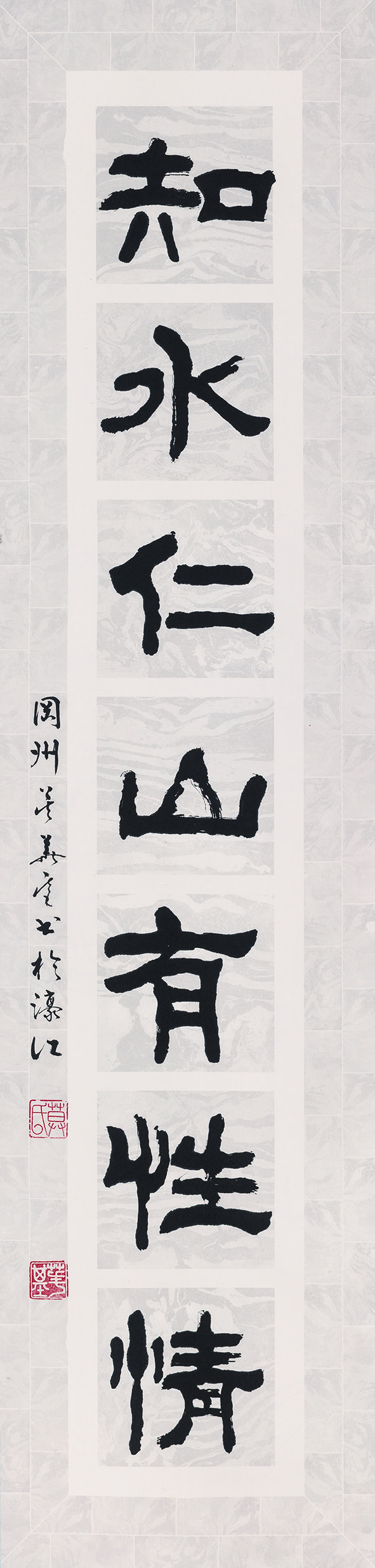

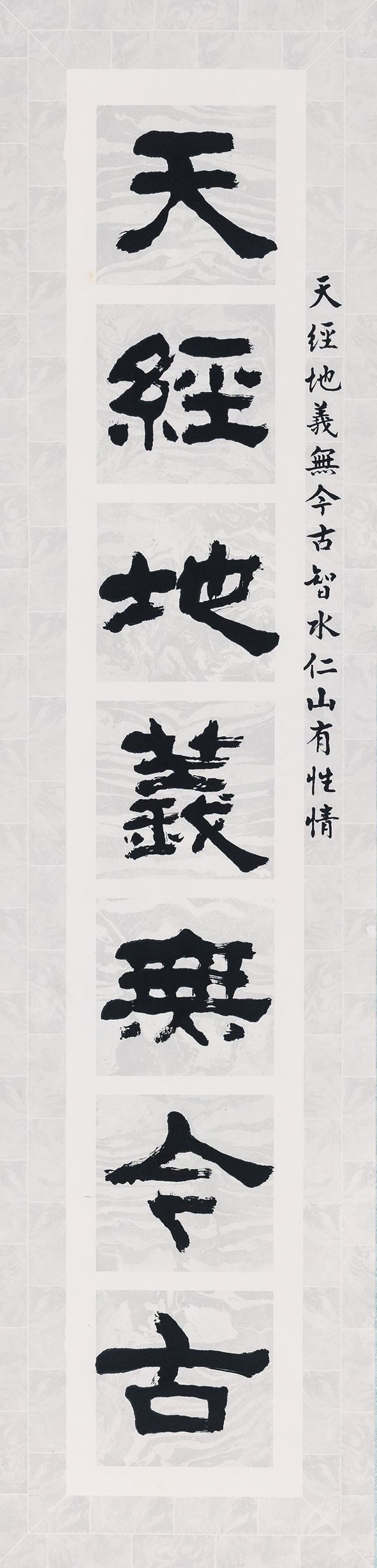

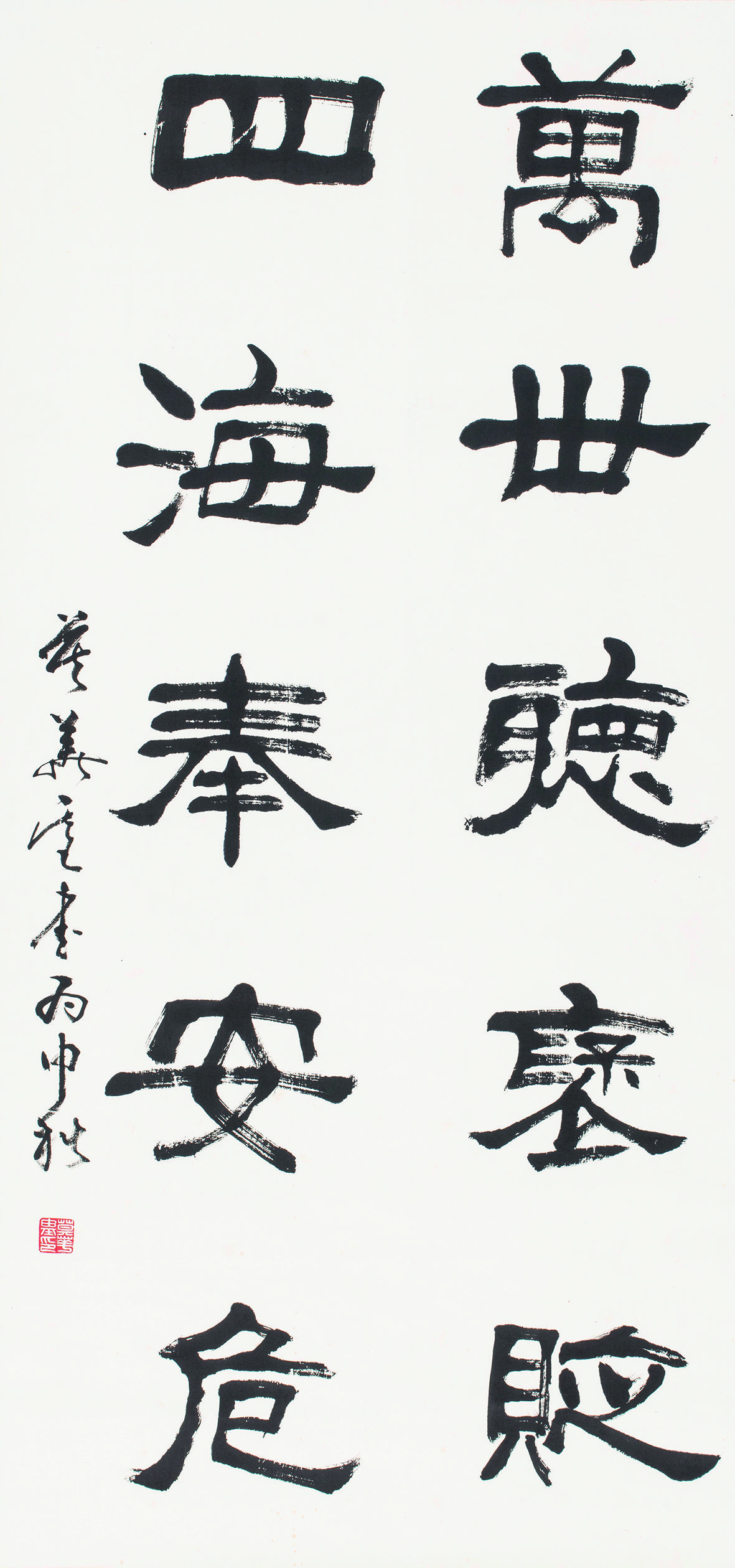

或者對於不熟悉書法的人來說,書法創作不過是技法選擇和風格經營的結果。然而若我們細觀前賢之路,便得知書藝風格與個人性情修養密不可分,即所謂“書如其人”矣。莫老師書藝屬兼修各體,當中以漢隸著力最深。初看剛健挺拔,細觀溫潤內斂,用筆富清代以來的金石、碑版等氣息,卻不流於粗野弊俗。他認為學生除修習基本的楷書外,若能多摻隸意入書則必有所獲, 加上自身興趣使然便開始研究隸法,教學相長。初以清秀朗逸的《曹全碑》入手,後又感其風格甜美過之。他誠言,書法就像為人處世,有方圓之別,方者毋寧指倔強硬朗,截斷分明,然稜角太露容易與人相衝突,“我以前就是這樣”他說。而圓轉之法多有陰柔和煦之美,但也容易陷於孱弱。故折衷二者後他毅然以《禮器碑》隸書為根基。

1996年聖安多尼聖頤老之家書法班揮毫留影,至今已三十年

“工欲善其事”,雖已明晰自己風格與性情,然往日澳門購買良本法帖並不容易,近翁介紹他到香港“大業書局”,方有善本可學。那時他尚忙於教育工作亦沒有自己的工作室,故只能趁每晚閑暇時間在家中闢出地方臨池,終花了三年時間定了以《禮器》為本,傍出己意的隸書風格,“那時寫到腰都痛”他說,這時是90年代中期。後來莫老師舉辦個展多受方家好評,近翁亦讚譽其書工有成,唯獨欠良印,便轉達欲替他刻一方印。聽聞老師欲替學生奏刀是對自己莫大的肯定,於是便準備了一上好的壽山石隨刀潤給近翁。終成一方“莫華基印”漢白文印,據說近翁完成後亦感此為得意之作。此印鈐如今亦多見在莫老師各大作之中。近翁在大學的課程維持了好幾期,後來就轉請秦咢生先生與其他名家來授課,今見書風善用方中帶圓的沖和之法,實離不開那時的細心觀學。

除精熟隸法外,莫老師篆書亦可謂在澳門獨闢一路。筆法不泥於清代以來以羊毫筆寫溫潔清峻一路,而多取金石文字為篆法。以竹絲雞毫筆書寫,線條挻直方勁,蒼辣屈詰,或偶帶飛白枯筆,反偶合明代趙凡夫法,卻更為壯健滿實。結體時見險峻,自成奇趣。這種風格的取向便源於細心觀摩,認真取法,並與謙和待人的性情相關。之於大學的課程外,他後來亦隨連家生先生學習,時值80年代末便隨連先生發起的本澳第一個純書法團體──藝林書法學會。那時連先生經常邀請名家來澳門訪問交流,像當代名宿啟功、歐陽中石、孫曉雲等亦曾到訪。他說名家即席揮毫雅集不是看表演、嬉戲玩鬧,在學習資源不發達的年代這是難得的學習機會。一次觀蘇士澍來澳訪問時以雞毫筆揮毫,線質偶有斑駁,富金石趣,便啟發了他在書藝用材的心思。然而,雞毫筆不易購取。直到後來一次,退休書畫家郭平英來觀莫老師展覽,對其法書甚喜,便詢問他能否相贈收藏,莫老師見遇知音人便慷慨從之。“做人要捨,才有得”他談道,那次展覽後別過一、兩年,一天郭氏透過關權昌先生找到他,兩人相約到大龍鳳茶樓,郭氏坦言自己收藏大量自香港購入的名筆,但恐留在身邊將日會埋名器,倒不如“寶劍贈俠士”?於是他便相中其中一枝竹絲雞毫。緣份使然亦是投桃報李之故,成就了風格鮮明的篆書。

隸書聯《天經地義無今古 知水仁山有性情》

而後下海授人化育

在教育界莫老師當是出了名的敬業,是書法教育的老行尊,歷來培養的書法人才,獲獎無數,自不待言,更不乏早已為人師表再傳書學。筆者憶起以前在學校工作時,協助他教課,他總是會提早到各班級課室準備,作為後輩必然不能怠期。那時他已年屆古稀,仍每週四、五節到校教授小學一、三、五年級書法課,可真謂誨人不倦。他說“早幾年被診斷癌病,康復後覺得這是上天的啟示,我很感恩”。大概是看淡了,目前若非他人邀請便不主動投展,轉而全力投入教育學生或培訓教師,只是一來就“辛苦自己”。

“莫家毛筆”──算是莫老師學生的共同回憶,是他自資請筆莊訂製的一款狼毫小筆,適用澳門小學課程。筆桿輕細,筆毫細膩,被教授的學生都會獲得。有次家長輾轉找到筆者想代為詢問,欲為小孩“囤貨”,用現在的話來說就是“爆款”、“名物”。只可惜莫老師的毛筆基本上只送不賣,讓學生回去用功,期末視成績獎勵。事因他希望學生懂得珍惜,若有所求的話更應該勉力爭取,著重傳授書藝之餘更不忘以德育人。

除了教小學生,莫老師至今仍在聖安多尼堂頤老之家長者班授課,足有三十多年。他說“哪裡都可以不教,唯獨長者班不能放棄”,曾有人對他的堅持甚為不解。他則認為,辦教育本應雨露均霑,現在不常言“老有所為”嗎?把字寫好之餘亦不應忘卻書法的精神內涵。他說長者很喜歡上他的課,不只教習毛筆,也時加插詩詞、音樂在其中,使課堂生機處處。

莫老師常自稱“書法醫生”,原本治的遠不只是字病。昔程明道所謂:“寫字甚敬,非是要字好,只此是學。”便示世人勿捨本逐末。課堂內既能依循傳統增進書藝外,令學生惜福感恩,或使長者活絡身心,處於世而能泛起一點靈光,是他“醫德”所在。這種態度放在任一門類教育上都是可敬,且依然可敬。

隸書聯《萬世聽褒貶 四海奉安危》

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)