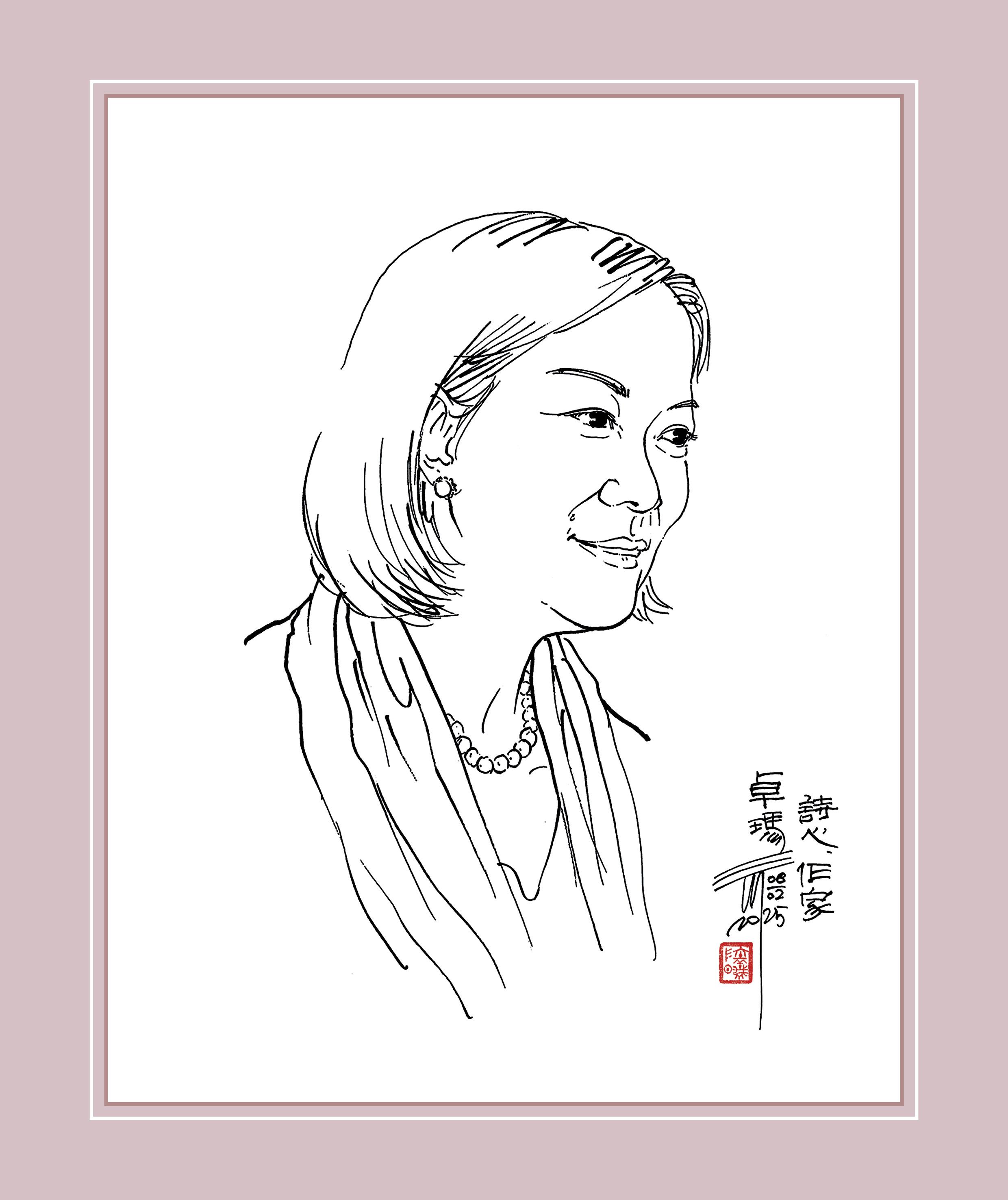

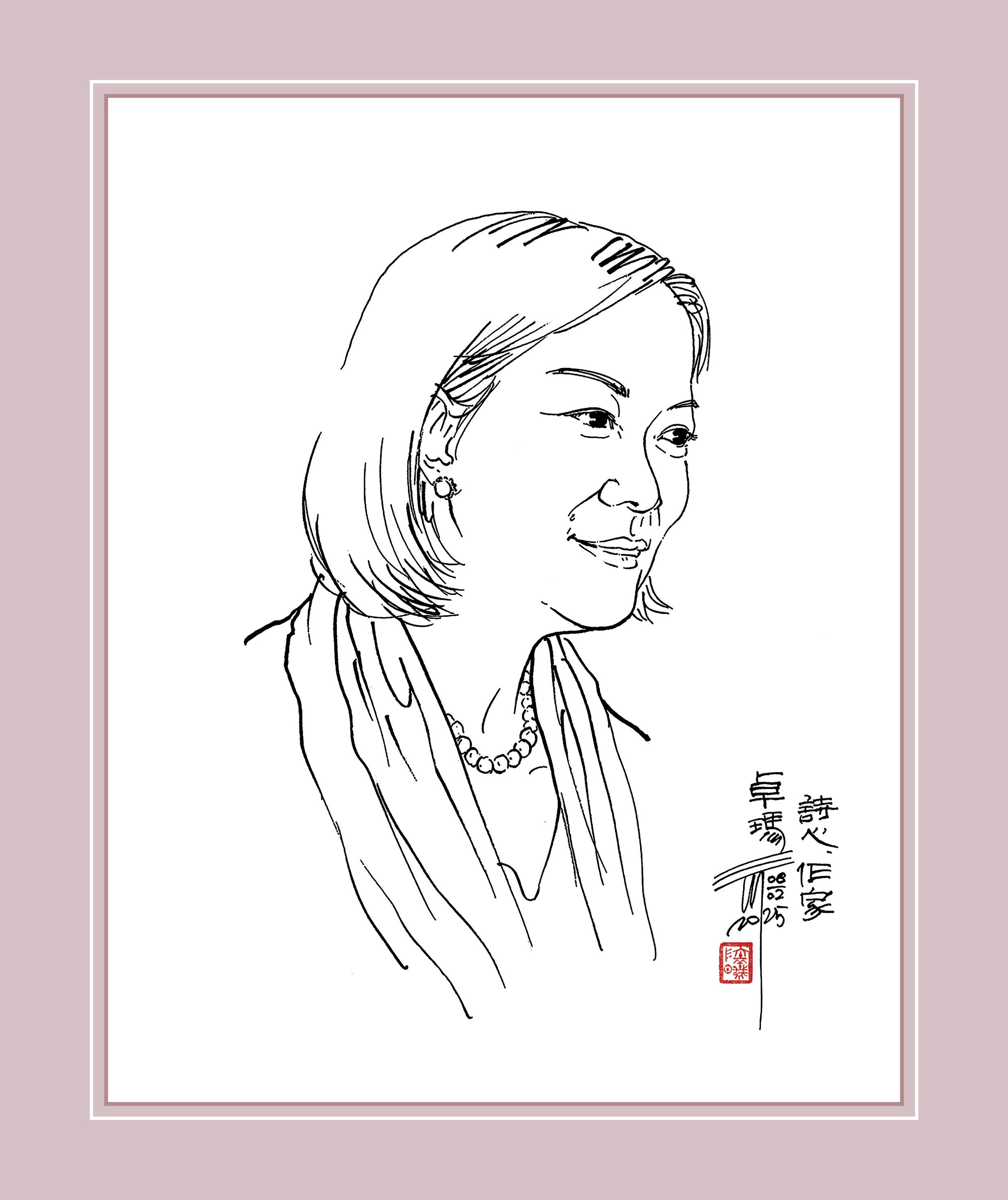

鍾怡肖像

肖像畫作者:陸曦

家裡飄逸著野橘和沉香的氣味;客廳與主臥分別安置觀音與耶穌像;茶几上功夫茶茶具和咖啡杯擺放錯落有致;山水畫和油畫分掛兩側,居中是一盆雅緻的蘭花……這是鍾怡的家。她的家本身就是一個中西交融之所,更帶有一塵不染的脫俗。鍾怡說“淨達靜,靜致遠”、“遠即空, 空即寧”,這也是她的寫照── 一個生於江南水鄉、長於雪域高原、外表開朗而內心寧靜、靈魂有香氣的女子。

鍾怡現任澳門基金會行政委員會副主席。訪談話題從上世紀七十年代,她離開故鄉寧波隨父母援建西藏、到十八歲以優異成績考取北京第二外國語學院赴京求學、再到畢業後定居澳門的重要人生經歷展開。

鍾怡身穿藏族服裝

遷徙者的文化基因

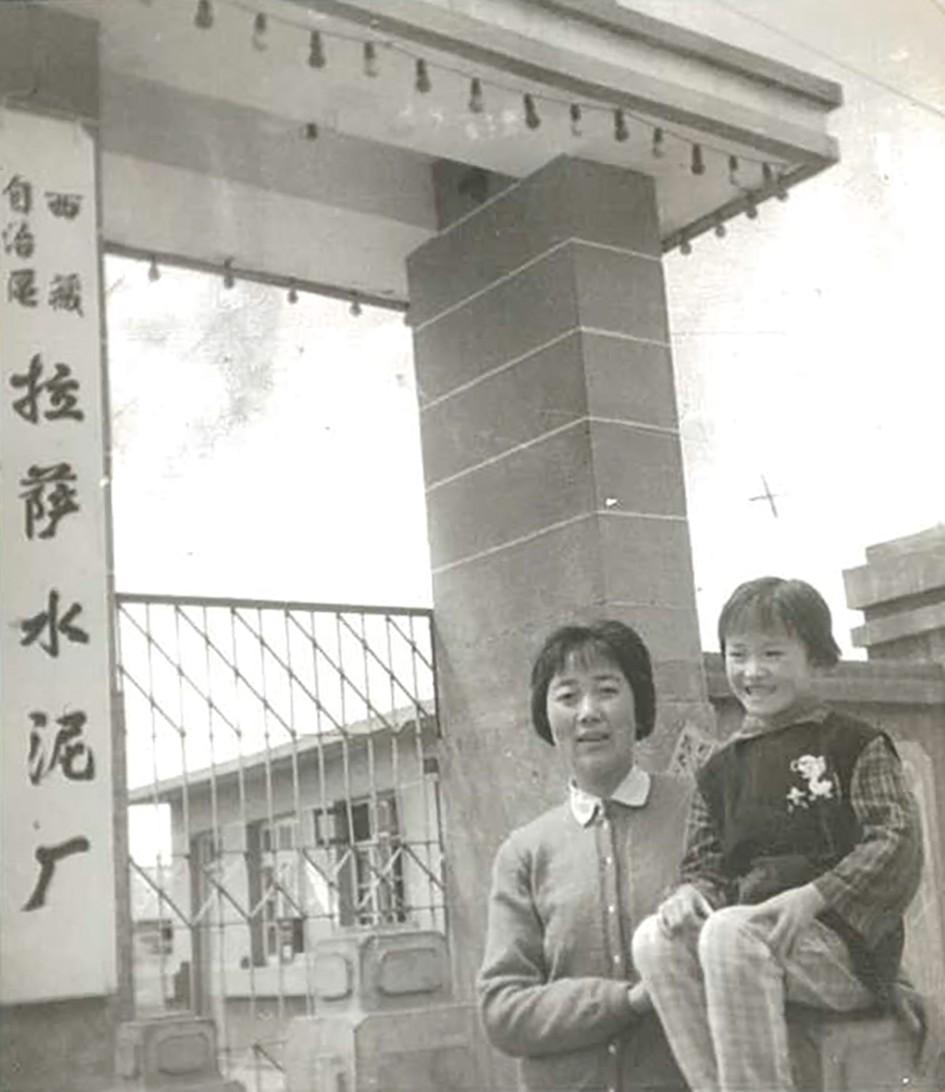

一張母女坐在拉薩水泥廠大門口石墩上笑得合不攏嘴的合影,是鍾怡最喜歡也最讓她自豪的照片。照片上的鍾怡五歲。“第一次進藏大概四五歲,媽媽把我裡外裹了四五層,再外加大人們的軍大衣和大軍帽,捂得只剩能露出眼睛的一條縫;身上挎著一個厚棉袋,裡面有鋁質的軍用水壺、幾塊壓縮餅乾和午餐肉罐頭。我被固定在帶大蓬的解放牌大卡車上。媽媽千叮萬囑渴了潤潤口就好,因為水不容易找;東西也不能吃太多,怕去廁所上上下下耽誤行程。就這樣,無數個寂寥日夜,蒼穹幾百里外僅偶有淒厲的狗吠,風吹和水潺、雪山移動的聲音清晰可辨,偶遇前方泥石流或者塌方又會休休停停……”講起這段往事,鍾怡還是會動情,哽咽和停頓後,接下來是柔中帶剛:“你想一想,我父母是50年代末進藏的那批,那時候的條件比70年代更艱險,有的人就葬身於雅魯藏布江了。他們也正值青春韶華,有疼愛牽掛他們的父母,有邊疆無法比擬的舒適生活環境和條件,他們卻不畏艱險跋涉數月歷經險境到達了待興建的西藏第一個水泥廠。他們設計、建設、生產,為西藏日後基礎工程的發展奉獻了青春和熱情,實現了理想──“到祖國有需要的地方去”,這是一種國家的精神和力量,也是留給我們這一代的骨氣和財富。這種基因流淌在我的血液裡,影響我一生。”在童年進藏的這段路上,她嗅到了讓她一生保持清醒的風,看到了照耀她勇往向前的閃亮星空,父母輩無怨無悔的奉獻精神也成了她追求的人生境界。她說“苦中甘,甘中守”,“守中進、進中穩”。

五歲的鍾怡與母親在拉薩水泥廠前合照

鍾怡後來選擇了外語專業。良好的語言訓練為她後來成為詩人打下堅實的基礎。她的詩,最大的特點是以真誠打動人。像這樣的訪談長聊,她的敘述,常常是詩一般的語言,沁人心脾。

童年隨父母前往西藏的經歷,使得她與雪域高原的宗教禮規、自然哲學產生了深刻的聯繫。轉經筒神秘的嗡鳴聲、瑪尼堆神聖的肅穆氛圍、蒼穹下孤獨深邃的體驗,都成為她詩學體系中永恆而重要的精神原鄉。這段經歷不僅拓寬了她的人生視野,更深深植入了她的創作之中。《早安 拉薩女孩兒》和《守望 拉薩女孩兒》兩本詩集,即是對藏地獨特符號的詩意轉化,將個體的記憶昇華為普世性的鄉愁敘事。當她筆下的青稞酒化作“液態的經文”、經幡成為“飄動的隱喻”, 高原記憶便被賦予了深邃的文化人類學解讀。這種多層次的詩性書寫,是用具體的文化符號來喚醒讀者對生命以及存在的深刻思考。

在《守望 拉薩女孩兒》新書發佈會

跨文化的生命軌跡

她說澳門令她很舒服,在澳門,感覺像是又回到了西藏那一塊民風淳樸、文化多元的土地, 澳門與西藏,都是祖國大家庭的成員;她說澳門讓她很放鬆,在這裡每個人都有平台展示自己的才能和喜好,大批的文化藝術熱愛者以真誠、坦蕩、自然之態和社會對話。她說與澳門緣分深厚,大學時主攻與葡萄牙語同屬拉丁語系的西班牙語,也趕上了澳門回歸祖國前中文本地化的時代機遇,大量的文檔和資料需要翻成中文,葡語成為她在澳門生根發芽的重要敲門磚。

上世紀90年代,鍾怡定居澳門。這座四百多年中西方文化交融的城市,為她觀察和反思文化碰撞提供了絕佳的視窗,也成為她文學創作的新天地。

2016年,她的詩集《我在海的這邊等你》出版,展現了澳門書寫的獨特範式:媽閣廟的香火與議事亭前地的葡式碎石路,在她的詩中交織出一幅幅動人的畫面;離散與回歸的主題,在鹹淡水交界處獲得了新的闡釋。透過她的文字,讀者似乎能感受到那種無法言喻的鄉愁與對歸屬的渴望。

2024年出版詩集《昨天和明天都會回來》,則將創作視角延伸至疫情時代的全球性困境,融入了對存在主義的思考與探討。她不僅描繪了疫情給人類帶來的切膚之痛,更在悲痛中透示了對於世界未來的希望和再出發的勇氣。

文化戰略思維的滲透力

她常說文化人應該純粹真實,心懷大局,更要有擔當和責任。

工作中,她深入細緻,對行政程序瞭如指掌。她說,認真、勤勉、謹守崗位、完成各項本職工作,才有條件和信心去發展業餘愛好,包括創作。一個詩人應該不斷從多方面汲取知識養分, 做“一國兩制”制度實踐者和宣講者。

言必行,行必果。鍾怡近年師從著名歷史學家錢乘旦教授攻讀博士學位,以“人類命運共同體──澳門作為中國與葡語國家命運共同體建設的作用和路徑”為研究方向,以國際關係專業博士身份發表多篇關於中葡平台建設、澳門多元文化及一國兩制優勢等方面的學術論文,充分展現出她在實際行動中滲透文化戰略思維的能力。她提出的“澳門四大文化緩衝區”的理論,為“一國兩制”下的文化治理提供了學理支撐。

詩歌和學術研究之外,歌詞創作是她一大愛好,在本質上是對詩歌聲學的深度變奏。她為澳門回歸祖國25周年創作的《澳門頌》──“媽祖美、長江長”,寄托了澳門這顆掌上明珠對祖國的深情。《琴澳暢想》裡有葡萄牙“法多”與粵曲的婉約對話,完美暗合她對文化混生的美學追求,力求通過豐富多樣的表現形式,呈現出一種更加立體和動態的文化樣貌。

三語寫作是她的創作特色,以澳門為圓心,構建出兼容並蓄的文化同心圓。從雪域高原的神秘到十字門水道的波瀾,從伊比利亞半島的浪漫到珠江三角洲的繁華,她始終用文字在探索人類文明的最大公約數。當我們在她的詩中讀到“燈塔在歷史的褶皺裡重新校準方位”,那是對文化使命的最佳隱喻──在變動不居的世界秩序中,要始終守望永恆的精神座標。

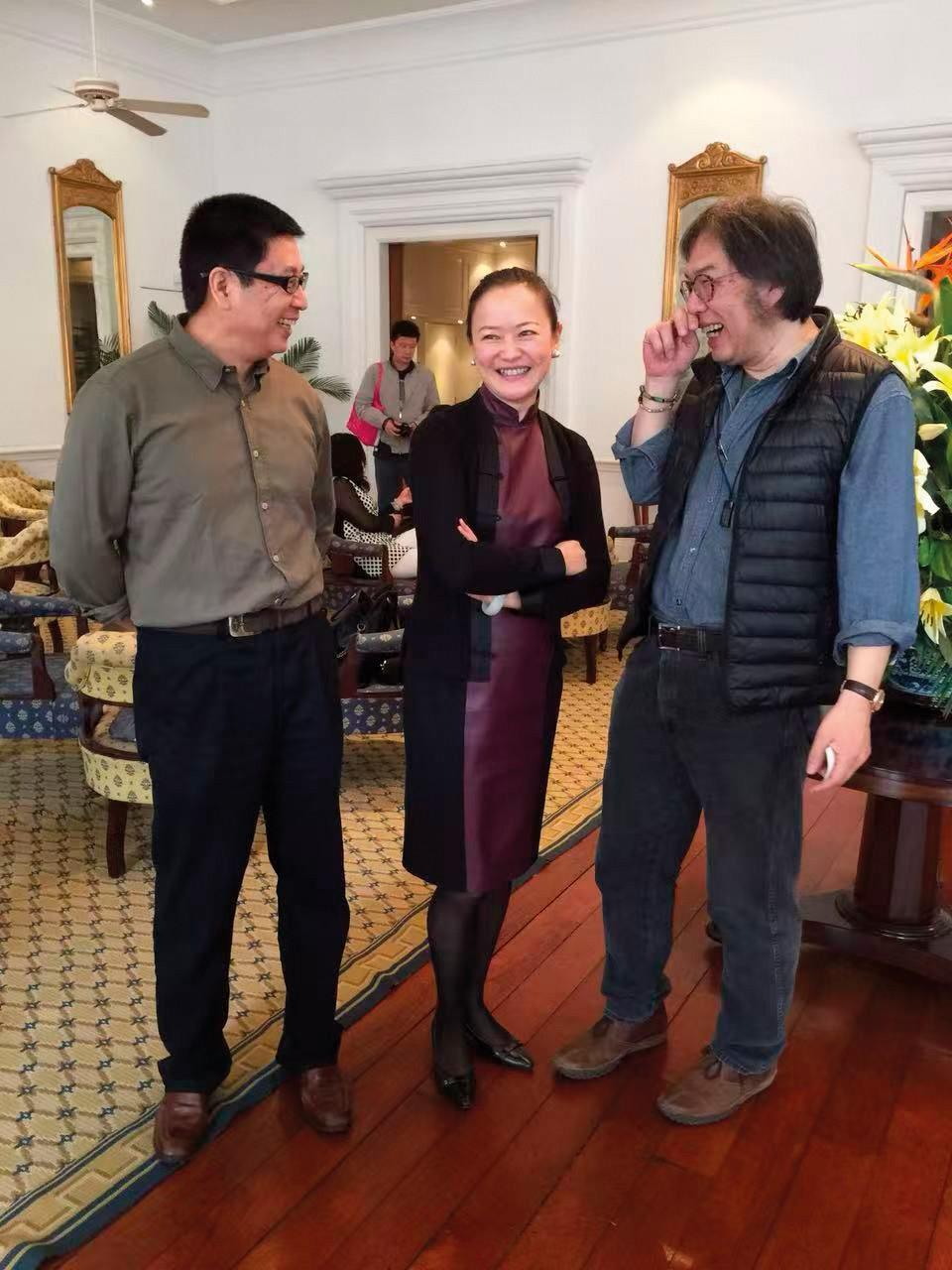

與澳門和內地作家一起交流

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)