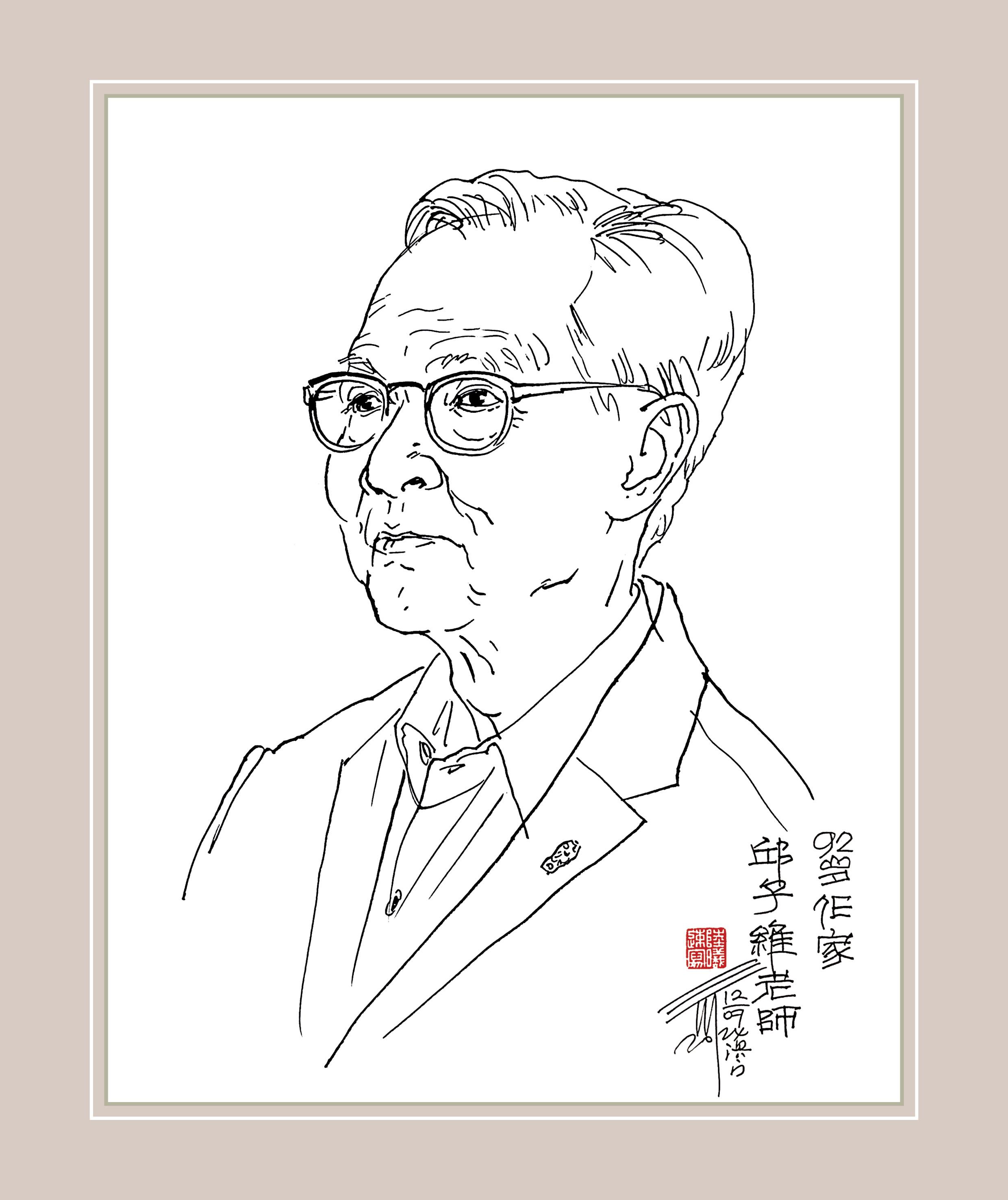

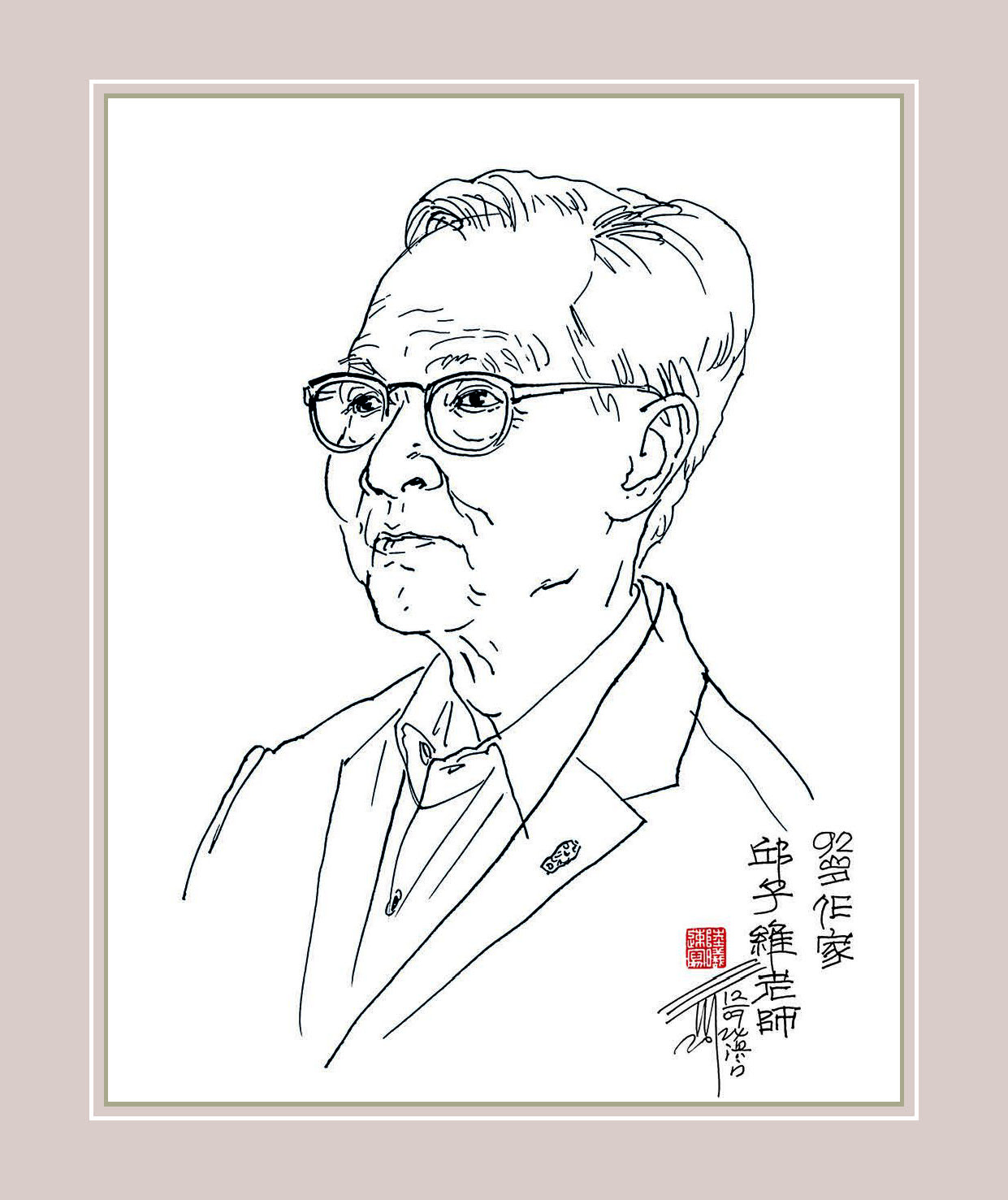

魯茂肖像

肖像畫作者:陸曦

盧廉若公園,這座澳門唯一的蘇州風格園林,以其獨特的魅力吸引著附近的居民。園中的人壽亭,清幽雅致,是賞心悅目的好去處。現年92歲高齡的魯茂,亦是這裡的常客。他經常獨自坐在亭中,一坐就是一個上午,沉醉於那份寧靜與自在。他幽默地將這座亭子命名為“發呆亭”。

年輕的時候,魯茂或許與本雅明一般,對城市漫遊者的身份懷有無比的熱愛。生性好動、不喜安坐的他,因此與上海書局的“美差”失之交臂。1953年的某個黃昏,提著一個舊皮箱,魯茂帶上一些簡單的行李、參考書和介紹信自香港踏入澳門,開始了他的從教生涯。70年來,在澳門的街巷間,他留下了踢踢踏踏的腳步聲,“澳門的每條街、每個建築,都有我的回憶和故事。”這些足跡,如同穿梭於時空的縫紉,將他的青春與澳門這座城市的歷史緊密織就。

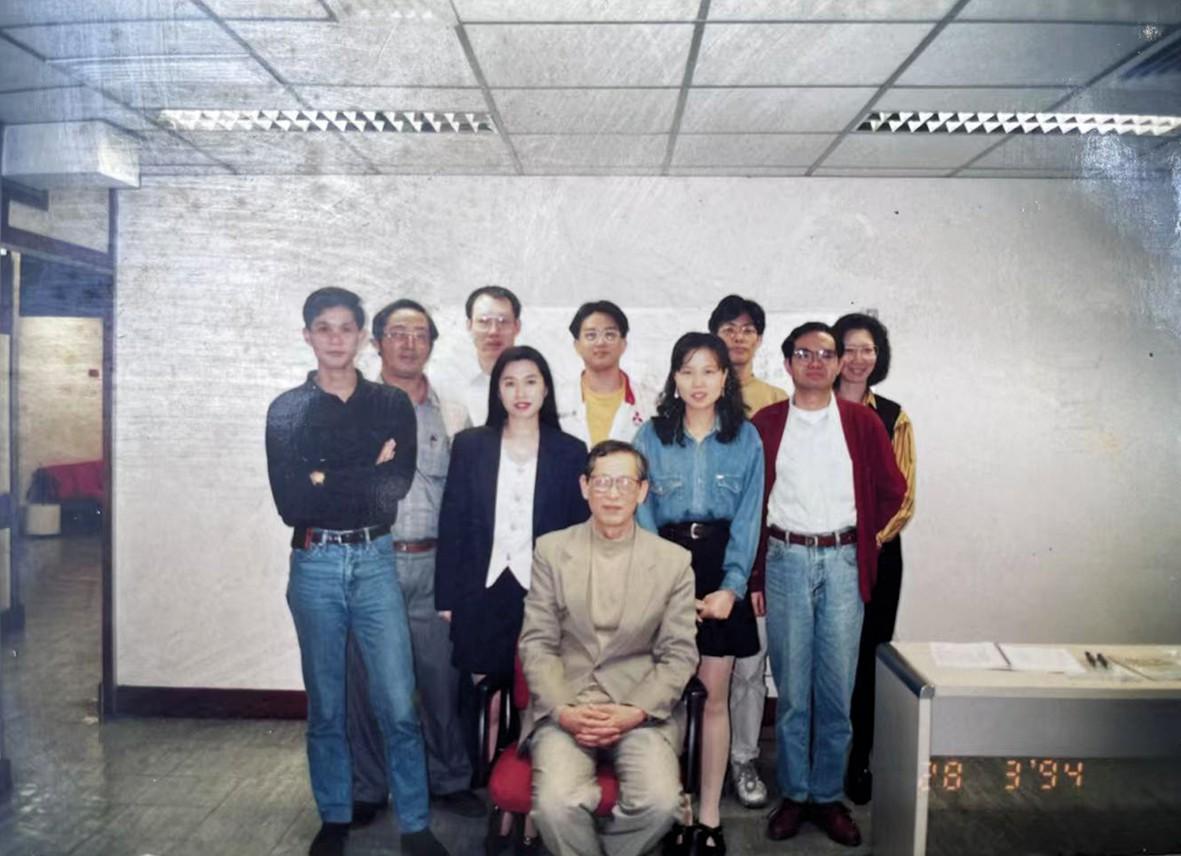

澳門回歸前夕,擔任“澳門葡籍公務員中文進修班”導師,與眾學員合照

為了這次專訪,魯茂顯然“有備而來”。他帶著《從成功的教師到著名的作家──邱子維訪談錄》一書,在秋意濃厚的明媚中如約而至。“你問我的問題,我擔心自己會忘記。這本書上如果有記載的話,必要時我可以翻一翻。”可是,一個人的一生,豈是一本書所能盡述?生命的故事浩瀚如海,哪有為自己的傳記添加註解的道理?

2019年,出席《從成功的教師到著名的作家──邱子維訪談錄》新書發佈會

作為澳門文壇的常青樹,魯茂發表的文字逾2000萬,應邀出席的活動亦數不勝數。現在,他最“畏懼”的問題,是別人要求他“自我敘述”。在超過半個世紀的教學與寫作生涯中,要如何述說這些經歷,才能像他的筆名“阿茂整餅”一樣,保持日日新鮮的魅力?這個問題常常讓年屆耄耋的魯茂陷入思考。既然“一生”的故事在開口時容易讓人“感到空虛”,那麼,“一天”的片段或許能燭照出這位作家的日常生活和精神世界。

“中國人的平均年齡是78歲,我現在90多了。我每天八點起床,在家做些運動。一般是頸椎運動,我的頸椎病是年輕的時候改作業、低頭寫作留下的‘後遺症’。然後呢,我會出去散步, 懷念一下往事,再喝一杯咖啡。午飯後要睡一會兒。我有很多興趣,我年輕時打籃球,現在愛看足球、羽毛球。但最讓我著迷的是京劇,《鎖麟囊》《秦香蓮》都是我的心頭好,我也愛看舊小說。一位老師告訴我,看《三國》,不要越看越奸。看《水滸》,不要動輒喊打喊殺。我特別喜歡《西遊記》,師徒幾人向著目標前進,一步一腳印,對修身養性大有好處。至於《紅樓夢》, 我覺得它有些婆婆媽媽。”魯茂微笑地講述著自己的一天,眼中閃爍著對生活的感激。談話間, 魯茂對他所讀過的書如數家珍,他多希望找到知音!“以前在學校的時候,每年暑假就是我自修的時間。我規定自己看莎士比亞、托爾斯泰、果戈里、維克多.雨果、狄更斯、小仲馬等人的作品。讓我印象最深刻的是托爾斯泰《復活》。你知道,一個知識份子的人道主義情懷,是很能打動人的。”從文學作品聊到世道人心,這是耄耋作家的家底。

已九十高齡的他,仍然保持著每週一篇的“二弦”專欄,在每週五的《澳門日報》“新園地”副刊與讀者見面。當問及他的寫作習慣時,魯茂說:“我堅持執筆手寫,每次步行到報館交稿。專欄的字數要求是800到1000字,但我總是寫得太多,然後就必須拚命刪減。不知道是不是人老了,很多感想要爭著‘出鏡’。沒辦法,我只好寫完之後再重新看看。一般我會刪掉前兩段, 因為那常常是陳詞濫調。有時候,改專欄的時間比寫專欄的時間還要長。我會在一個句子中留幾個空白,思考填哪個字更恰當。比如‘光陰匆匆地’後面,是寫‘溜’呢,還是‘飛’呢,還是‘過’呢?我的稿子只有800字,但我可能要寫三四次呢。”

如斯認真的寫作態度,也很難招架日常生活的庸常。遇到沒有靈感的時候,怎麼辦?魯茂幽默地說:“這是經常發生的。但我會從資料夾裡找出那些未成熟的idea,它們是我寫作的後備軍。我不會固定我的寫作和閱讀時間。有時候,靈感來了,就開始寫了。”常年寫作的動力,固然有熱愛、堅持、責任等“大義”,但在魯茂的內心,也有赧於向外人道的“微言”:“說得好聽點,就是一種愛惜羽毛的態度,我不希望別人說我‘衰收尾’。我害怕脫離這個時代,害怕對這個社會失去憧憬。人最重要的,是不要失去好奇心,沒有好奇心,就沒有求知欲,也就不會有探求的動力。人最珍貴的,就是那顆好奇心。如果人人都是‘是但啦,求其啦,係咁㗎啦!’的態度,那這個世界就失去了它的意義。”

回顧澳門文學走過的道路,魯茂感觸良多。他認為小城的文學是用中華民族文化的乳汁哺育成長的,在這其中,鄉土文學的風格應是主流。“我喜歡鄉土文學,尤其是沈從文的《邊城》, 那是給人希望的寫作。”魯茂並不介意別人稱他為“專欄作家”。他謙虛地說:“當時加入中國作家協會的門檻是出版三本書。我剛好夠資格。”也是在應邀出席全國作協會議後,魯茂才後知後覺地認為自己是“澳門作家”。“別人說你是,那你就是囉!”其實,魯茂念茲在茲的,並不是這些外在的頭銜,而是自己的作品本身。他仍記得他的文壇盟友李鵬翥和李成俊二位先生當年對他的鼓勵。“我喜歡自我審查。他們知道後,鼓勵我,說‘不怕,我們負責!’”他也還記得老友胡培周對他的批評:魯茂寫專欄,難免會為了專欄的需要損傷作品的藝術價值,所以他的作品泥沙俱下。”“我至今很感激他們。”魯茂動情地說。

1997年全國兩會文藝聯歡會期間,魯茂(右二)與李鵬翥(左二)、陶里(右一)及香港戲劇界泰斗鍾景輝(中)合影

文學史通常將《白狼》視為魯茂的代表作,不過他本人對《百靈鳥又唱了》這部作品情有獨鍾。這部作品講述的是一位女音樂老師的故事,在得知丈夫定居美國後,她並未一蹶不振,而是繼續歌唱生活。幾十年後,丈夫回來了,“百靈鳥”對他唱起了時代曲:“那年相見,我倆無言。流光帶走年華,如今匆匆多少年!我恨那年,相見無言。”

是的,魯茂將這首歌“唱”了出來。“流光帶走年華,如今匆匆多少年!”恐怕也是他對時間的感慨和追懷吧?夜深忽夢少年事。魯茂坦言自己最想回到初中時代。那時身處故鄉江西,外面戰火紛飛,但學校的圖書館成了他心靈的避風港。在那些單純而友愛的同學之間,他收穫了真摯的情誼……

與魯茂聊天,可以感受到他身上散發出的青春氣息,他的思維如滔滔江水,沒有絲毫間斷阻滯,反而越說越激越磅礴。祝願這位耄耋青年可以繼續歌唱生活!

2002年獲澳門特區政府頒授文化功績勳章

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)