何斌肖像

肖像畫作者:陸曦

知道澳門書法篆刻家何斌已久,未見其人,已賞析過他的書法與篆刻。書法遒勁整栗,不失灑脫。篆刻大氣凝練,線條勁挺而有意趣。真正認識他,是在一個展覽後的飯局上。彼時觥籌交錯間,有人介紹,這位知識分子模樣的中年人便是何斌先生。何先生話不多,有一種淡然的氣質。

書法與家學

何斌出生於湖北武漢,父親是江西籍的武漢人,母親在澳門嶺南中學畢業後,響應建設祖國的號召去了武漢。父母是當時華中師範大學美術系的同學,兩人皆是有相當水平的畫家。何斌的父親去世前曾在澳門舉辦過個展,油畫與水彩技法精湛。按理説,出身在繪畫之家的何斌應子承父母業,也成爲一名畫家才是,但命運之神卻讓他愛上了書法篆刻。

何斌的祖父經商,喜作詩,每以毛筆寫詩,字相當漂亮。父親雖然學的是西洋畫,但平日也畫國畫寫書法。在武漢時,他的鄰居朋友也好書法,這些都讓何斌從小就對書法有濃厚的興趣。大約是小學畢業時,他開始拿起毛筆,自學書法。

當時是文革時期,市面上很少看到字帖。家裡的一本《漢曹全碑集聯拓本》宣紙精印線裝本,是民國時期印行的,它成了何斌人生第一本臨摹的碑帖。何斌的書法入門以隸書開始。後來,在搪瓷廠做美術設計的母親為他找來了董其昌的碑帖,之前何斌自己買過一本陸柬之《文賦》墨跡字帖,兩相比較,陸柬之稍嫌拘謹,不太合他口味,他更喜歡董其昌。於是,隸書之後,何斌迅速進入董其昌的行草世界。楷書則是他後來補練的功課。在武漢時他自習書法,並無拜師。常常有空就用毛筆蘸水在家裡的木門上寫,或是在水泥地上寫。久之,對毛筆的掌控就比較自如,軟、硬、長鋒、短鋒都難不倒他。

何斌的書法風格多變,不拘一格。相對臨帖而言,讀帖也是“必修課”。那時,各種碑帖法書能找到的都找來讀,每每從各家筆法中尋找優勝獨到之處,再思考如何將之融會成自己的風格。他比較偏愛有韻味的字,尤其是行書。很多人認為趙孟頫的字流於俗,但在何斌眼中,就書法技巧而言,趙子昂的行、楷名天下,自有其理由。他的字結構與筆法堪稱無瑕,氣息雍容華貴。楷書略有行書味。行書取法二王,尤偏王羲之,有自己獨特的風格。可以說體現了書法技巧的最高水平。何斌也喜歡米芾、王鐸的書法,同樣從中獲益頗多。當然,在藝術視野上,他一直都認為讀帖要廣,如此方可博取眾家之長,不要一味只衷情某一類,那樣只會限制自己的認知。培養高格調的審美,可令眼界更開闊。一直學習、思考加上勤練,久久為功,他的書法在不知不覺中有了長足的進步。何斌的書法不誇張,不故弄玄虛。根基紮實,整體氣息流暢,筆法起承轉合皆有法度卻毫不拘謹,瀟灑沉靜、方圓合度。這當然是他長期以來研帖與練習所得,也是他以開放的態度博得各家所長的結果。

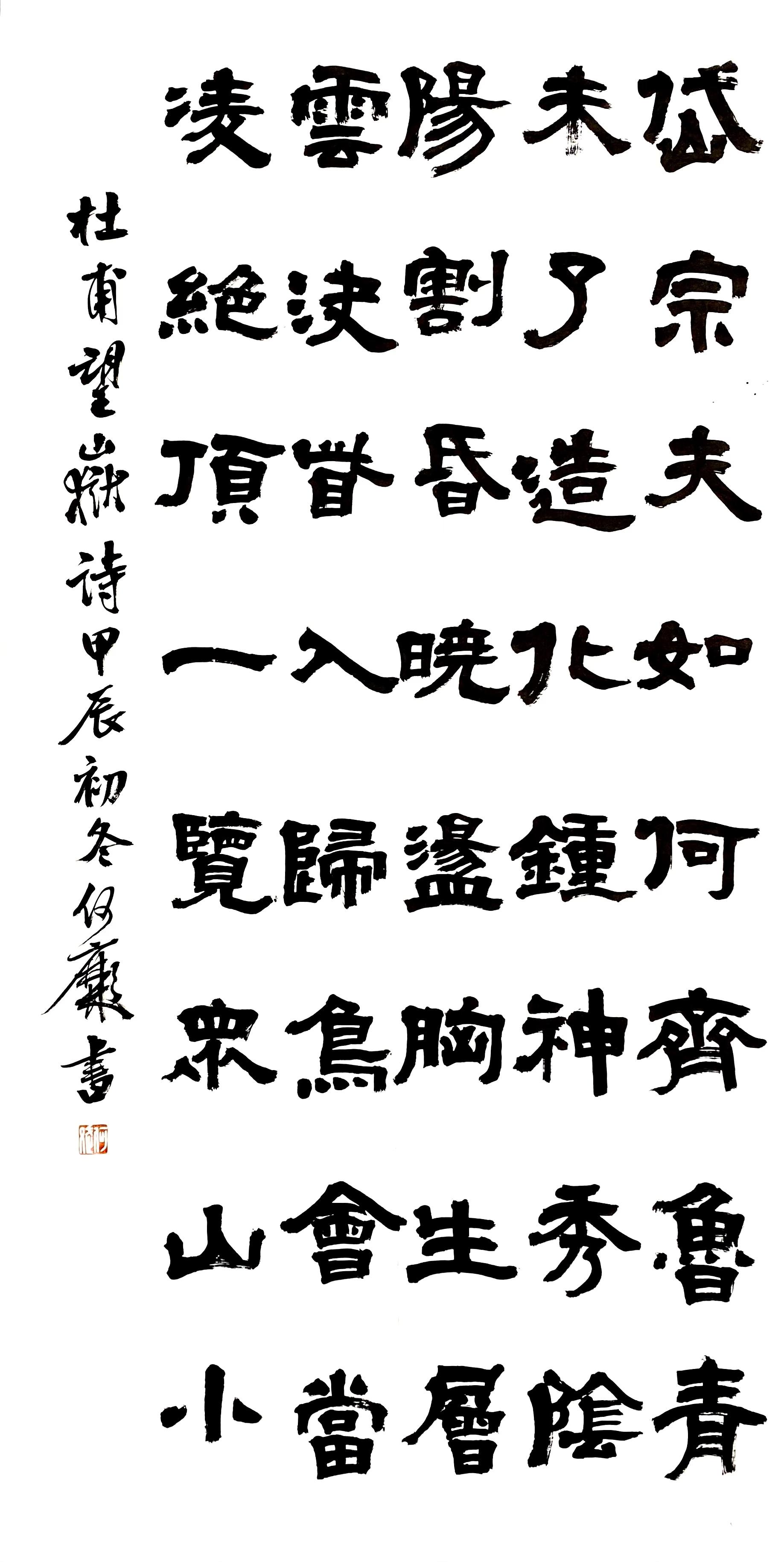

作品《隸書杜甫望嶽》

初到澳門

一九七九年,何斌隨父母移居澳門。翌年便加入了澳門美術協會,並參加了澳門美術協會、頤園書畫會聯合舉辦的第一屆全澳美術作品展。連續幾屆他都有作品展出。第一次參展,他手邊沒有宣紙,那幅參賽作品就用他從關前後街外公家樓上翻出的“夏布”為紙,那布已放在閣樓數十年,早已泛黃,他在上面寫張繼的《楓橋夜泊》:“月落烏啼霜滿天……”在關前後街老宅樓下,他去買了個舊鏡框,鑲上了自己的作品拿去參展。這幅書法作品引起了澳門名書法家林近的關注。美術界前輩陸昌、林近、余君慧等與參展者見面時,林近對這位年輕人說:“你有空來找我,我平日在同善堂。”林先生在一張製衣廠的名片上寫下了自己的名字和聯繫電話。從此何斌便與林近先生結下師生之緣。上世紀八十年代,內地掀起書法熱潮。何斌也因此參加了許多內地的書法篆刻比賽與展覽,如一九八三年獲“全國首屆篆刻徵稿評比”優秀獎,後來又在文匯書法競賽、書法報首屆“黄鶴獎”書法篆刻比賽篆刻、第一屆國際臨書大展、全國中青年書法篆刻家作品展覽、中國書法家協會、山西省文聯及中國書法家協會山西分會主辦之杏花杯全國書法篆刻比賽、全國首屆篆刻展等等比賽中頻獲獎項及參展。很早便在內地有了一定的知名度。

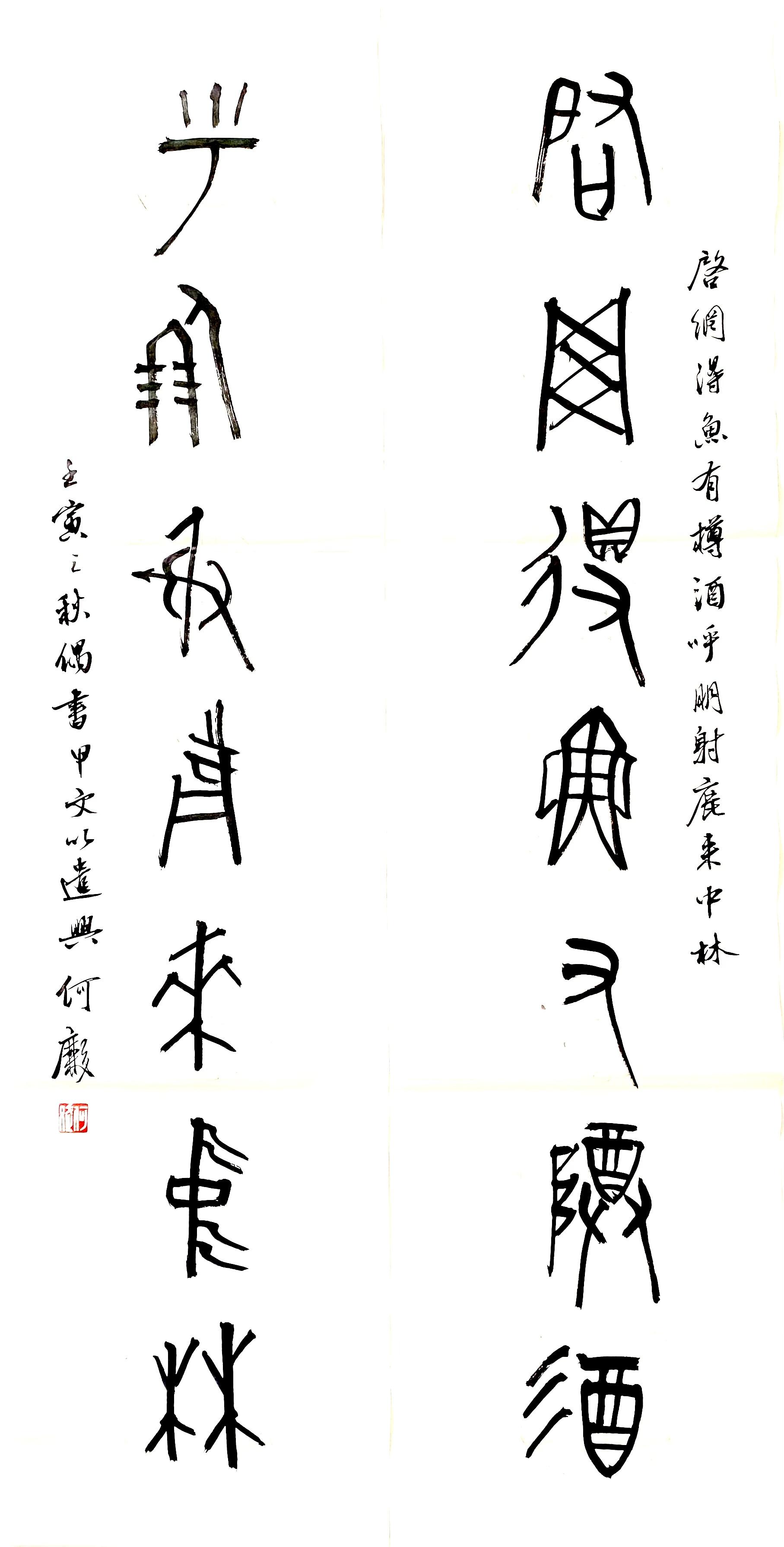

作品《甲骨文對聯》

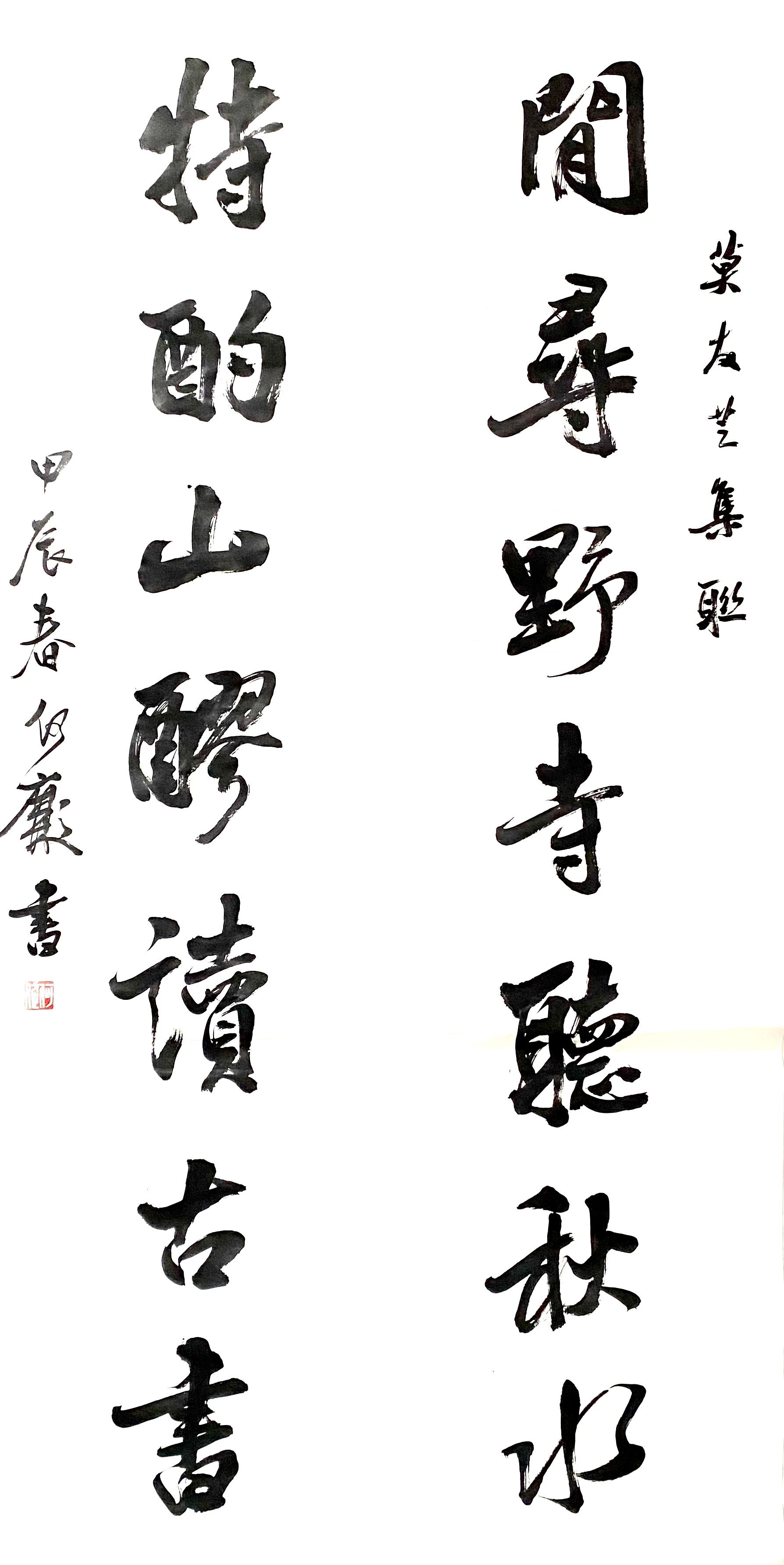

作品《行書對聯》

從《康熙字典》到篆刻家

加入澳門美術協會後,何斌因為參加展覽而結識林近先生後,在林先生的鼓勵下,他也開始随林先生學習篆刻。不久在林先生推薦下加入了澳門頤園書畫會。

何斌家有一本《康熙字典》,他從小就喜歡翻看。從這本字典開始,他接觸到了篆書,繁體字的寫法也早早了如指掌。這爲他日後開始學習篆刻打下了良好的基礎。說起來,要不是武漢舊友發給他看當年贈對方的書法作品的照片,他自己都忘了,初中時已試過自己刻章,那書法所鈐蓋的印章便是少年時的他初涉篆刻的證明。

來澳門後,得到林近的指點,林先生覺得何斌有很好的書法基礎,應該學習篆刻,於是將錢君匋、葉潞淵合著的一本篆刻入門小冊子借給他。而何斌自己也在當時澳門清平直街一家文集書店購得整套《十鐘山房印舉》細心研讀。刻好印後常拿去同善堂請林老師指點。林近先生也總會給出一些意見,幫助他修改、調整。因對書法特別是篆書的了解,何斌的篆刻進步很快。

鄧石如有“書從印出,印從書出”之說,印從書出者,在篆法上添“筆意”,此為不同古人之處。何斌的篆刻也不拘泥於古法,與書法一樣,他主張要有主見地去學習,借鑒古人而又有自己的創意,也就是有創造性地去繼承。

近年來,篆刻在內地有蓬勃發展,何斌的篆刻也從構思上尋求突破,以往雖不照搬,卻比較接近林近先生漢印的沉穩一路。近年他更注重印面對比,對錯落參差更有要求。故而印風多變, 多有奇局,用刀穩重,力度感強。斑駁端莊,疏密變化之餘,又時而講求意趣,帶給觀者視覺衝擊。

藝海無涯

中國書法家協會會員、澳門理工學院藝術高等學校書法篆刻教師、西泠印社社員、澳門書法篆刻協會副理事長、濠江印社副社長、澳門國際書道聯盟主席。如今的何斌在書法篆刻上仍探索不止。他的作品被西泠印社、中國書法館等收藏。湖南南嶽大廟碑廊及新會崖山等也收入他的作品並刻成石碑。採訪何先生,最大的感受是其人其藝背後的深厚文化底蘊。他在很年輕時便熟讀《魯迅全集》,喜讀雜文,也讀《史記》……。在中學時已能用文言文寫作的他在訪談時非常謙虛,一直強調,從不覺得自己的書法篆刻有多高的成就。當問到他對未來有甚麼期許時,他只一句,希望在藝術創作上能更上一層樓。何斌認為,自我批評、自我反省對藝術創作者至關重要。如果一個人在藝術上自我欣賞,自我陶醉而不反思,長此以往會令人停滯不前。只有不斷思考, 多作縱向與橫向的比較,才能發現自己的不足,方得進步。學海無涯,藝海亦如是。對自己有清醒的認識,對藝術有更高的追求,不斷反省的何斌先生未來將取得的藝術成就是可以預見的。

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)