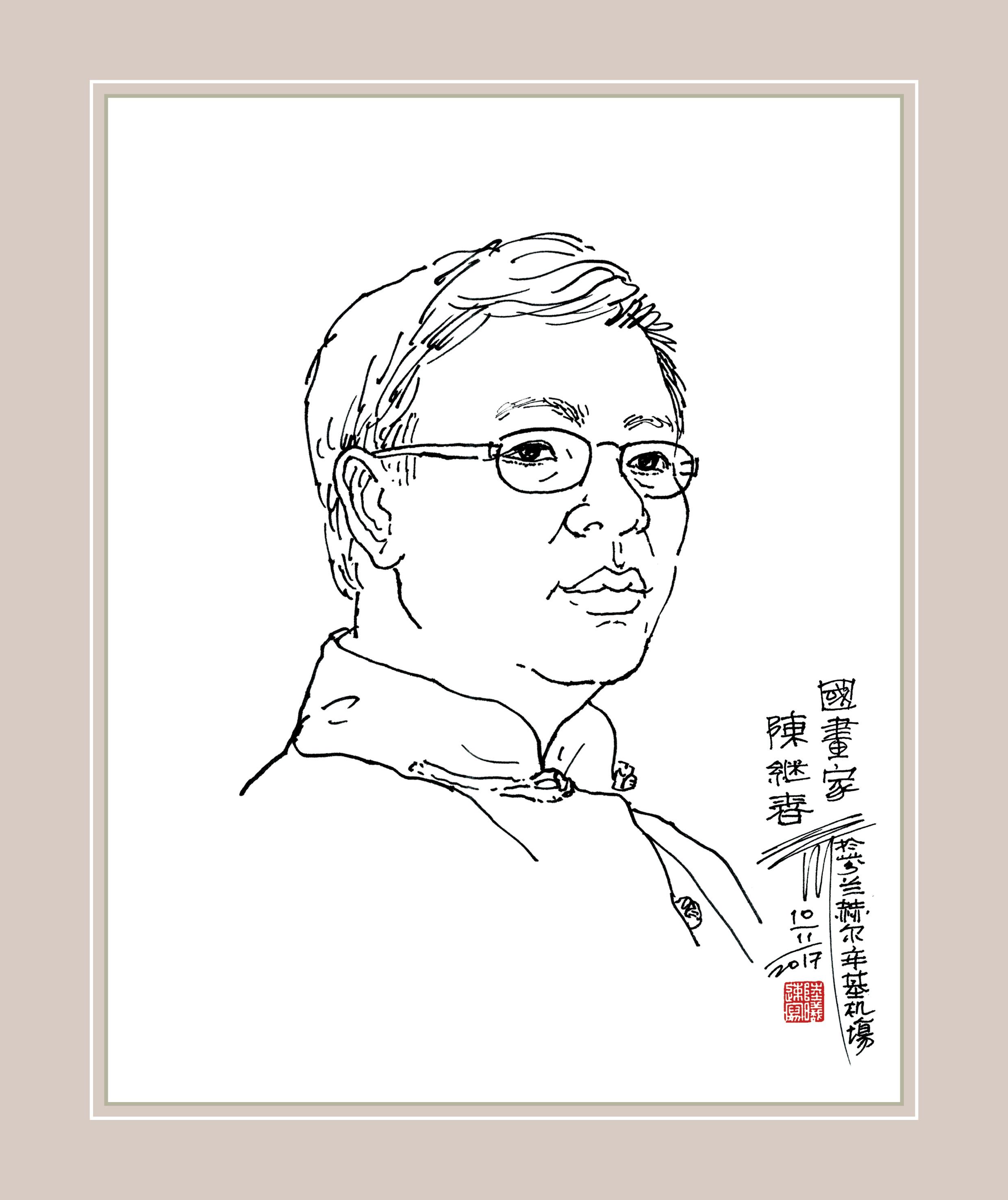

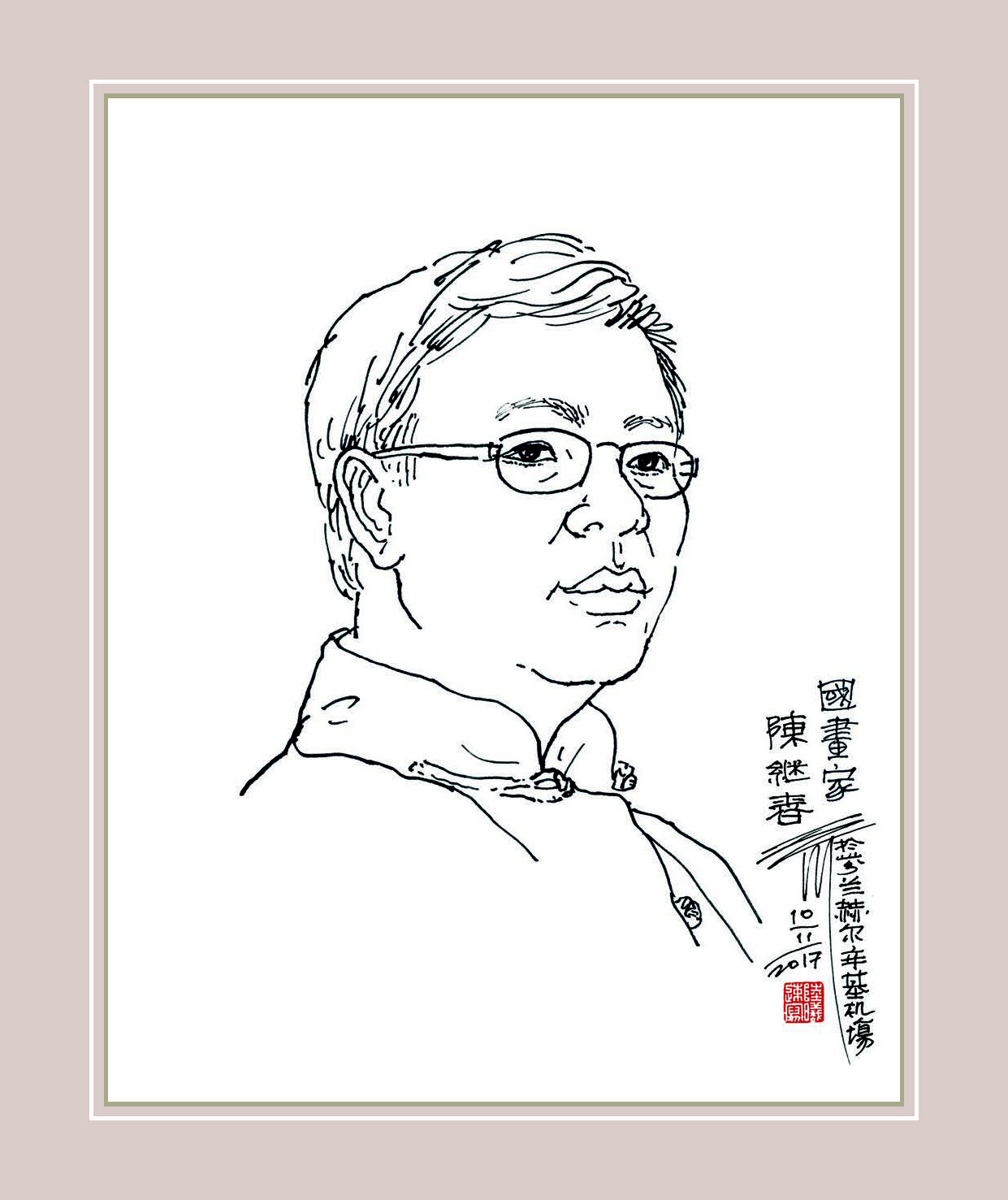

陳繼春肖像

肖像畫作者:陸曦

陳繼春在少年時向畫家潘筱瑛學畫,並受嶺南派第二代畫家司徒奇的學生招文峰所啟蒙,走上美術的康莊大道。大學畢業後,他赴葡萄牙科英布拉大學文學院(Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Portugal)進修,開始其豐富多彩的速寫之旅。1992年,陳繼春進入教育暨青年局工作, 後擔任延續教育處處長,服務於澳門社會。1998年起,他潛心投入美術史研究,2003年成為北京中央美術學院美術學的首位澳門博士生。他亦是中國美術家協會會員、廣東省文藝評論家協會副主席、廣東省美術家協會理論委員會委員,論文及繪畫作品散見於澳門、廣州、新加坡、香港、西安、南京、北京等地報刊及出版物,澳門特別行政區政府更以其畫作作為“在台灣澳門經濟文化辦事處”的標誌背景。2017年擔任文化局澳門藝術博物館館長,規劃多個年度藝術大展,2019年至2020年任文化局副局長,積極推動澳門藝術多元發展,肩負起推廣澳門文化藝術的使命。

“半個嶺南派”的美術之旅

每一個人的藝術之路都是從興趣開始。陳繼春出生於廣東中山,自小對繪畫充滿興趣,回憶起與圖像世界的初接觸,他稱:“小時候,我住在鄉下,在澳門的外公會寄信給母親,我特別喜歡信封上漂亮的郵票。”十二歲時,陳繼春到澳門讀中學。某日,他在木橋街的“彭恩裝池”裱畫店遇上畫家潘筱瑛,結下師生緣,“潘老師讓我有空就找她學畫畫。她出生於上海,1929年來到澳門,在當時的美術界屬於較前衛的藝術家。”在濠江中學,陳繼春遇上啓蒙老師招文峰。招文峰是嶺南派第二代畫家司徒奇在澳門的首批入門弟子,陳繼春謙稱:“招文峰老師是司徒奇的學生,司徒奇又是嶺南派高劍父的學生,所以我算是‘半個嶺南派’。”在此淵源下,他自1996 年便對嶺南派進行系統性研究,撰有〈高劍父的澳門時光〉、〈高劍父與澳門〉、〈關於葉少秉〉、〈關於高劍僧〉等文,著有《澳門與嶺南畫派》,後與陳傳席、石莉合著《嶺南畫派》等書。中學畢業後,陳繼春本想升讀廣州美術學院,可惜該校彼時不收港澳學生,他便報讀了暨南大學商業經濟學經濟系。回澳後,陳繼春往赴葡萄牙科英布拉大學文學院進修,繪畫從興趣變為課後的餘暇活動。在葡期間,他堅持“每日一畫”,以鉛筆速寫描摹當地的城市風貌。談及那段“為畫瘋狂”的時光,其笑道:“那時,每月獎學金只有七百多元,僅夠日常所需。為了到大學附近的鄉鎮作畫,即使路途遙遠,我也不敢坐巴士,只敢走路。畫完後,經常要翻過一座山, 才能回到學校。回想起來,這一切都是源於對藝術的愛。”1991年,澳門教育司為其主辦首次個人畫展“葡國紀程”,1994年,澳門教育暨青年司和東方葡萄牙學會將其畫作結集,出版了畫冊《葡萄牙記程:科英布拉及其它地方》。1999年,澳門回歸祖國,時任澳門總督韋奇立向陳繼春購買了十二幅畫作作為禮品,贈送給參與回歸慶典的外國使節。對於澳門藝術家而言,能以自己的畫作紀念澳門回歸祖國,絕對是一大肯定,且意義非凡。

致廣大而盡精微的濠江學者

至於為何會踏上學者之路,陳繼春稱:“長期寫生,使我的手臂出現疼痛的問題。現在我仍畫畫,但會多花點時間寫文章。”1998年,澳門回歸前夕,他從北京中央美術學院的招生簡章中,見到袁寶林教授招收“中外美術交流與比較”方向的碩士生,本欲報考,卻因家中變故,未能前往。一年後,陳繼春考入南京師範大學美術學院的中國畫研究與教育專業,師隨范揚、劉赦及陳傳席等名師,後更獲南師大頒發“徐悲鴻獎學金”一等獎。在博士階段,陳繼春終於成功考入中央美術學院,成為該校首位澳門博士生。學校職員對其印象深刻,經常打趣說:“你就是坐飛機來上學的澳門學生啊!”其師從當代中國美術史學界泰斗金維諾先生,主修中國美術史,以宗教美術為研究方向。他憶道:“金老師是以‘實物與文獻互證’的方法研究美術史。事實上, 美術史研究更是圖像、文獻與實物三者間的互證。然而,我們亦不能過份依賴此法,因為美術始終具有創造性。在追求歷史真實時,要注意創作與真實間存在一定的距離。”作為美術史學者的歷史責任感,促使陳繼春發揮“致廣大而盡精微”的治學精神。他數訪吐魯番,實地考察漢唐之間新疆的美術,從中尋找瑣羅亞斯德教留存在中國美術的痕跡,順利完成其博士論文《中國美術史中瑣羅亞斯德教因素研究》,後獲頒博士論文二等獎,並提名為全國百篇優秀博士論文。2019 年,其著作《鄭錦藝術研究》以“國立北平美術專科學校”(北京中央美術學院的前身)的首任校長鄭錦為研究對象,因資料翔實,考辯深入,獲選第四屆“啄木鳥杯”中國文藝評論年度優秀作品。對於澳門美術史,陳繼春同樣抱有強烈的使命感,其稱:“清代的宮廷畫師不乏由澳門前2 往北京的傳教士擔任,故我對東西方美術交流特別感興趣。”早在20世紀末,他便開始關注澳門美術史,著有《錢納利與澳門》《濠江畫人掇錄》《濠江畫人再錄》等書,鉅細靡遺地闡述了澳門西畫東漸的起源,以及澳門美術史發展的脈絡。他認為:“人的一生固然要有成名作,但一定不能忘記前人的成就。我們需要關注不同時期每位畫家的努力和心血,因為我們始終深受他們的啟發和影響。”

“我手畫我心”的鏡海畫人

陳繼春喜歡旅遊,足跡遍佈中國內地,乃至歐洲、北美洲及南美洲多國。近十年來,新疆的蒼茫沙漠、巴黎的浪漫鐵塔、京都的莊嚴金閣寺、威尼斯的蜿蜒運河等城市風光皆成為其速寫對象。他的速寫作品既注重線條,又著眼於光影,這皆緣於其對中國傳統繪畫的熱愛及西方繪畫技法的理解,“早年時,我不太在意繪畫中的光影,只在意線條。但在西班牙和意大利之行後,我發現當地的畫作同時重視線條和光影的處理。西方繪畫注重光影,因為他們認為光影能夠表現物象的重量感和立體感。”近年,陳繼春在內地、日本、歐洲所畫的速寫卻減少了陰影,其解釋:“這是源於我對中國畫的體會。中國畫是對線條的追求,因為線條在形式上更能接近事物的本質。近年,我都是依此方法繪畫。即使我想上顏色,我也會考慮到事物的本質不是顏色,因為景物的顏色每天都會有變化。”

繪畫可以分為“為他而畫”及“為己而畫”,陳繼春認為繪畫是個人的追求和審美,他享受“為己而畫”的過程,且引以為榮。談及繪畫的目標,他稱:“我最初追求的目標是我的手能否表達眼中所見,現在我認為最重要的是‘我手畫我心’。”陳繼春對澳門歷史有深入瞭解, 且能從日常生活和平常景物中發現澳門的詩意和美。他自1999年起出版了《陳繼春澳門速寫集》《鏡海紀畫》《澳門舊影》等以澳門為主題的畫冊,其稱:“回澳後,我發現速寫要有足夠的觀察力和耐心,才能細緻地描繪眼前的景物。”張大千對鮑少游的《鏡濠春曉長卷》曾評價:“就地取材,師法造化,變古開今。”陳繼春的澳門速寫正是如此,他認為:“在畫熟悉的地方時, 更需要突破全面,要透過感官,用心感受地方特色。”故其筆下的鏡海風情,蘊含豐厚的人文關懷。澳門是以中華文化為主流、多元文化共存的交流合作基地,近二十年來不少本土人往赴內地升學,鑽研藝術。陳繼春寄語年輕一輩,要尊重藝術的多元化,保持對藝術的深情,熱愛自己的創作,有感而發,方能由喜愛而入專業。

更多作品 | 澳門虛擬圖書館

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)