戴定澄肖像

肖像畫作者:陸曦

戴定澄教授手中總是攥著筆和小紙條,他靈敏地抓住音樂的瞬間,用文字或是樂譜將它們記錄,當看到他在樂譜上寫得滿滿的音樂分析手稿“bE羽調,帶F複音……”會讓人充滿好奇,音樂在他的感官世界,總有著別人發現不了的秘密,而他也不斷窺探這些音樂的規則。這次見到戴教授,從他在高校從業近40年,以及他最重要的學術成果談起。

戴定澄

在上海、日本:歐洲早期音樂研究

戴定澄1957年出生於上海,為家中的幼子。由於父親及兄姐都喜愛音樂,八歲由善奏多種中西樂器的二哥啓蒙,九歲後開始隨音樂導師學習。由於充滿對音樂熱誠和情感,琴藝日增,中學時在合唱團擔任鍵盤伴奏,受到指揮家老師最初的音樂理論知識教導,也開始萌生以音樂為學習目標的志向。在上海完成音樂學士學位後,1994年赴日本靜岡大學音樂學部跟隨須貝靜直教授學習作曲理論,這時候的音樂研究大多數為巴羅克時期到後浪漫派時期,而戴教授選擇了研究西方早期音樂,他認為最早期音樂這一塊,特別從9世紀開始的人聲的多聲部音樂,到16世紀達到一個歷史的高點,這中間有很多值得去探討、梳理的音樂。歐洲早期音樂研究在當時來說是一個新視角,經過兩年刻苦研究,兩萬餘字的論文《初期多聲部音樂中的雙音原理》(《初期多聲音中における雙音原理について》)公開表於日本的國際藝術刊物上。對戴教授而言,嚴謹細緻是在日本研修的最大體驗。

1996年,戴教授如願以償地成為上海音樂學院桑桐院長(1923-2011)唯一的博士研究生, 亦是國內首位作曲理論專業博士。師恩如海,戴教授已發表多篇文章緬懷桑先生。桑先生是作曲家與音樂理論家,是中國運用無調性作曲技法創作的先鋒,代表作有《夜景》、《在那遙遠的地方》等,深受各界矚目。桑先生整整三年對戴教授一對一指導,而桑先生對他的第一課,正是與他詳談他留日寫的這篇論文,著實讓他相當驚訝。桑先生熟識西文,卻也能閱讀日語論文,他一直與國際音樂學術界保持著良好溝通並享有很高的聲譽,並經常提供給戴教授來自歐美和日本音樂界寄給他的最新現代作品樂譜和相關資料。

但對於歐洲早期音樂研究,總會面臨資料匱乏、部分資料所存在的語言、文字上的障礙以及中國境內學術界在此領域中較為薄弱的研究現狀等客觀因素的限制,因此戴教授在最初的研究階段,主要是依據幾個得以著手的線索與資料來進行,諸如:經過英譯或日譯的古歐語著作;早期多聲部作品的現代譯譜;當代以英、日、中三種語言翻譯或著述的音樂史書籍,包括了音樂通史、相關的斷代史、理論事史、辭典條目中相關的理論等。戴教授沒有因為困難而停止,幸運地,在獲得博士學位後應邀擔任英國紐卡素大學音樂學院客席教授、以及在歐洲多地為學者訪問期間,得到國外同行學者提供的大量學術資料和學術體驗,這些難以忘懷的經歷讓戴教授對歐洲早期音樂研究堅持了二十多年,獲得豐碩成果。

到澳門之後:澳門城市音樂

2003年,戴教授來到澳門,為了盡快融入當地文化環境、了解音樂生態,他花了兩年寫了一百多篇音樂評論,並相繼出版了《音樂教育在澳門》、《音樂表演在澳門》和《音樂創作在澳門》。2008年,受到前《澳門日報》總編輯李鵬翥先生支持在《澳日》發表澳門城市音樂專題。

戴教授提煉出一個著名觀點,即澳門城市音樂是“西樂東漸、中樂南移的文化匯聚”。還專門為此寫了《西樂東漸、中樂南移的文化匯聚──論澳門音樂歷史傳統的獨特性》予以精闢論述,他指出──澳門城市音樂是多元化、多層次、多樣性、多地域音樂匯聚的有機複合體,是東西方音樂文化互相交融促進、內地和澳門本土音樂文化互相交流結合的產物,其意義十分重大。

在戴教授看來,澳門音樂的西樂東漸,中樂南移,構成了澳門城市音樂體系。澳門城市音樂並非抽象的概念,而是具有繼往開來、包羅萬象、兼收並蓄的音樂實體。他認為澳門音樂包含了本土的民間民俗音樂,五百年來從葡萄牙傳入的音樂,本土作曲家收集和創作的音樂,佛教、道教、天主教、基督教等宗教的科儀音樂,內地進入的音樂等等。每一種音樂都是研究的課題。

發表《澳門城市民俗與儀式音樂》演講

“西樂東漸”更多指的是歐洲神父到澳門所創作的天主教音樂,從16世紀便發生了,這在華人地區是絕無僅有的,這些發現讓戴教授充滿了對學術研究的興趣和探索欲望。在澳門期間,戴教授有機會收集到天主教音樂的樂譜、手跡、音響等一手資料,這讓他感到十分親切、熟悉,與他研究多年的早期歐洲多聲部音樂有著太多相似之處,包括到近年意大利的司馬榮神父(1910- 2000)、葡萄牙的區師達神父(1917-1993)在澳門所創作的音樂,更有相對完整的收集和演出。他受到啟發,洋洋灑灑撰寫了《二十世紀澳門天主教音樂》,此著作已譯為英語、葡語出版,受到廣泛關注。而“中樂南移”這裡更主要指的是道教科儀音樂,戴教授出版的《口傳心授、五代相承的澳門吳氏道樂》引起廣泛關注,協助澳門道教科儀音樂成功申報了澳門第一批國家非物質文化遺產,並持續跟進,帶學生去體驗,幫助他們傳承,總結其音樂的特點。這些研究成果也陸續在國內核心期刊發表,透過這些成果讓大家逐漸重視到澳門城市音樂。

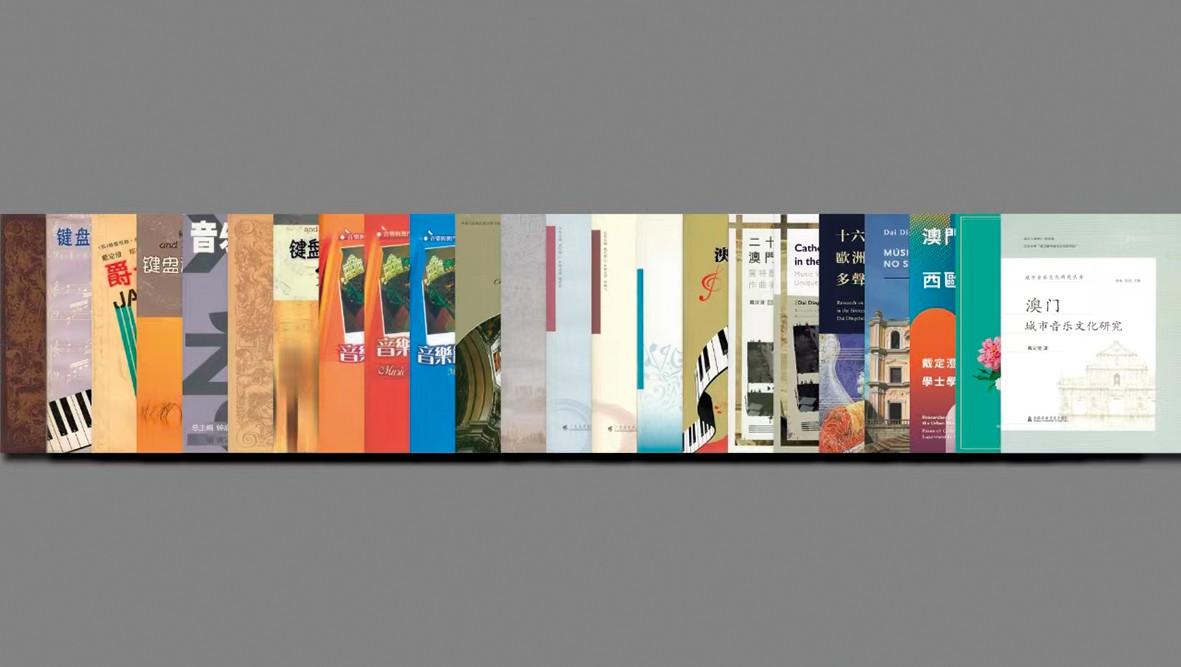

戴定澄中英葡個人著作

高校教育生涯

戴教授回憶從1985年進入高校工作,已經近40載,戴教授把學術生命看得重要,他認為這是一名學者的社會責任和文化責任,越是積累得多,越是出版發表的成果多,越是受到社會的一些回饋,就越感到責任感不減,希望為社會做出一些文化上新的貢獻。

2003年澳門理工學院(現澳門理工大學)看中了戴定澄教授出類拔萃的多方面才能,聘請他擔任藝術高等學校校長及教授。他談到編著的《音樂教育展望》是國內音樂教育研究生考試的必用書,到澳門後也主編了一套《澳門高等藝術教育叢書》,讓理論和實踐像結合。戴教授認為理論是推動實踐發展的提示,實踐是在理論基礎上發展效果的實施,兩者缺一不可。

戴教授對澳門音樂教育發展的效果感到欣慰,當時藝術高等學校的實施是在《高等藝術教育學科展望》理論框架下進行,在與同事齊心努力下,讓澳門理工學院從專科、夜校班到澳門首所全日制本科班,同時開放向內地招生,與今日的教育政策方向都吻合。

2019年,戴教授看到澳門城市大學對辦學的抱負和使命感,開辦了澳門首屆的音樂學博士班,為更多年輕學者提供可能性,甚至關注到少數民族的學生。博士班師是精英教學,每班10-13 人,以研討會形式講授與探討,體驗與交流,並組織舉辦有澳門城市音樂特色的音樂會。他寄望在當今變化很大的環境下,學生能保持正直、良好的學者人格,把學術的清風帶往各地。不僅在學術上出成果,為社會作貢獻,對自身的為人、學術規格、規範上嚴格要求。

戴教授對學術研究的態度要求客觀,在研究過程中,假設和結果往往不盡相同,對於一些相關信息不能視而不見聽而不聞。比如有研究土生葡人音樂的學生,發現了土生葡人經常到香港演唱英文歌而非葡文歌的情況,這是他們在守正與創新中平衡等的問題,不能因為與研究者原本的研究假設不同就不能繼續了。

戴教授認為博士班的辦學有三個層次:最基本的要求是幫助學生取得學位,引導、提高學生的思辨能力。中層次是希望學生能夠寫出對社會有貢獻,在學術界有反響的論文。更高層次是博士畢業後,成為有獨立研究能力,充滿學術熱情的學者。

戴教授親力親為,花大量時間做田野工作,採集、記錄、梳理、探討、歸納,挖掘了澳門音樂的歷史,為澳門的文化傳承提供了寶貴的資料。與戴教授相處,被他對學術的專注、被他儒雅的言談所感染,他面帶微笑、平易近人又躊躇滿志。戴教授以身作則,用他的學術清風影響著身邊的學生、學者。祝願戴教授帶著莘莘學子們,摘取更多學術碩果。

擔任澳門理工學院藝術學院校長期間與同事合影

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)