伍沃江肖像

肖像畫作者:陸曦

這篇文章發表的時候,伍沃江先生已不在人世。即便在採訪期間,因為病情的緣故,伍先生亦無法親口講述他的人生、他的追求、他念茲在茲的彩墨世界。

一個人的真正價值往往在離開的那瞬間才凸顯出來,因為他留給世界的是他足以震懾人心的精神,而精神永遠不會消亡。雖然與伍沃江先生未曾謀面,多少有點遺憾,不過透過伍太太的動情講述,我的面前赫然顯現一位謙遜、內斂、執著、豁達的儒雅大師。

人生高光時刻

伍沃江祖籍廣東江門,幼年開始執迷圖畫。到了上學的時候,他的繪畫天賦被學校校長發現,於是校長推薦他到廣州,師承嶺南派名家陳子毅先生。

陳子毅先生第一次見年少的伍沃江時對他說:“你畫幾筆給我看看,畫得可以我就教你。” 伍沃江毫不怯懦,他提筆揮毫,陳子毅先生一看孺子可教,於是收下伍沃江為徒。

差不多整整第一年,陳子毅先生並沒有教伍沃江任何繪畫技藝,他只是讓伍沃江站在一旁看他如何握筆,如何調色,一則考驗其耐心,二則也想用這種方式培養伍沃江的洞察力。

每年學校一放假,伍沃江就奔赴廣州跟陳子毅先生學畫。從最基礎的甚麼叫中鋒、甚麼叫偏鋒、怎樣用色,到一步步邁入藝術殿堂。入室三年,伍沃江從陳子毅先生身上習得嶺南畫派的真傳。

“嶺南畫派”注重寫生,折衷中西,融會古今。以形神兼備、雅俗共賞為審美標準;以兼工帶寫,彩墨並重為藝術手法。既保持了傳統中國畫的筆墨特色,亦創造出有時代精神和地方特色的現代繪畫新格局。

經過多年的摸索,伍沃江終於在繪畫造詣上修得正果。他從嶺南畫派中脫穎而出,展現的畫風筆墨及所構成的新意,充分顯示現代美術家銳意進取的精神。

1992年,作品《聖誕花》獲第九屆全澳書畫聯展“最佳作品”,為該展覽的最高獎項。1999 年起,其作品多次入選全國美展。2001年,伍沃江的中國畫《石磯西畔》入選第四屆當代中國山水畫展,在中國美術館展出並獲新世紀中國山水畫200家稱號。國家人事部書畫人才資格審定委員會根據他的繪畫造詣,為其頒發“一級美術師”。伍沃江說,這是他人生的最高光時刻!

伍沃江

墨香無盡處

讀萬卷書,行萬里路,這是伍沃江藝術生涯的寫照。由於出身書香門第,他自幼受叔叔的影響,熟讀唐詩宋詞。這些詩句刻在他的腦海裡,為他長大後的畫畫提供了一幅幅想像的畫面。

伍沃江酷愛大自然,為了追求繪畫他寧願放下一切,也要走出去寫生,去開闊視野。他的足跡遍及蘇杭、北京、承德、黃山、武夷山、三清山、太行山、內蒙古、台灣及世界各地,將所見之美景、所感之風情,悉數融入畫筆中,作品風格獨特,氣韻生動。

伍沃江曾在美國、新加坡、台灣及多個城市舉辦個人畫展,並投身於澳門藝術界,與同行進行廣泛交流,潛心創作,藝術修養與日俱增。他在澳門創立了“澳門彩墨畫研究院”提攜晚輩, 育人無數,故人稱之為“伍老師”、“伍師傅”。

伍沃江對藝術的不斷求索令晚輩佩服不已。2004年,62歲高齡的他放下一切,遠赴北京“中國藝術研究院”攻讀研究生高研班課程。他渴望通過學習提升自己,創新風格。伍沃江說:“我可以沒有錢,但不可以沒有彩墨。”

伍沃江的學生李松回憶道:“他用筆塗墨盡見濃淡相宜,重用線條組織肌理,重用墨色渲染點洒;吝色如金,布白慷慨;筆路多而不贅,敷彩少而不寡;構圖生動,意景寫實;品之淡泊而帶有甘美綿長,其畫風格已隱隱然自成一路。也正是先生的做人與從藝的寫照,相信看過其畫作的方家會更了解他的藝術修為和境界。”

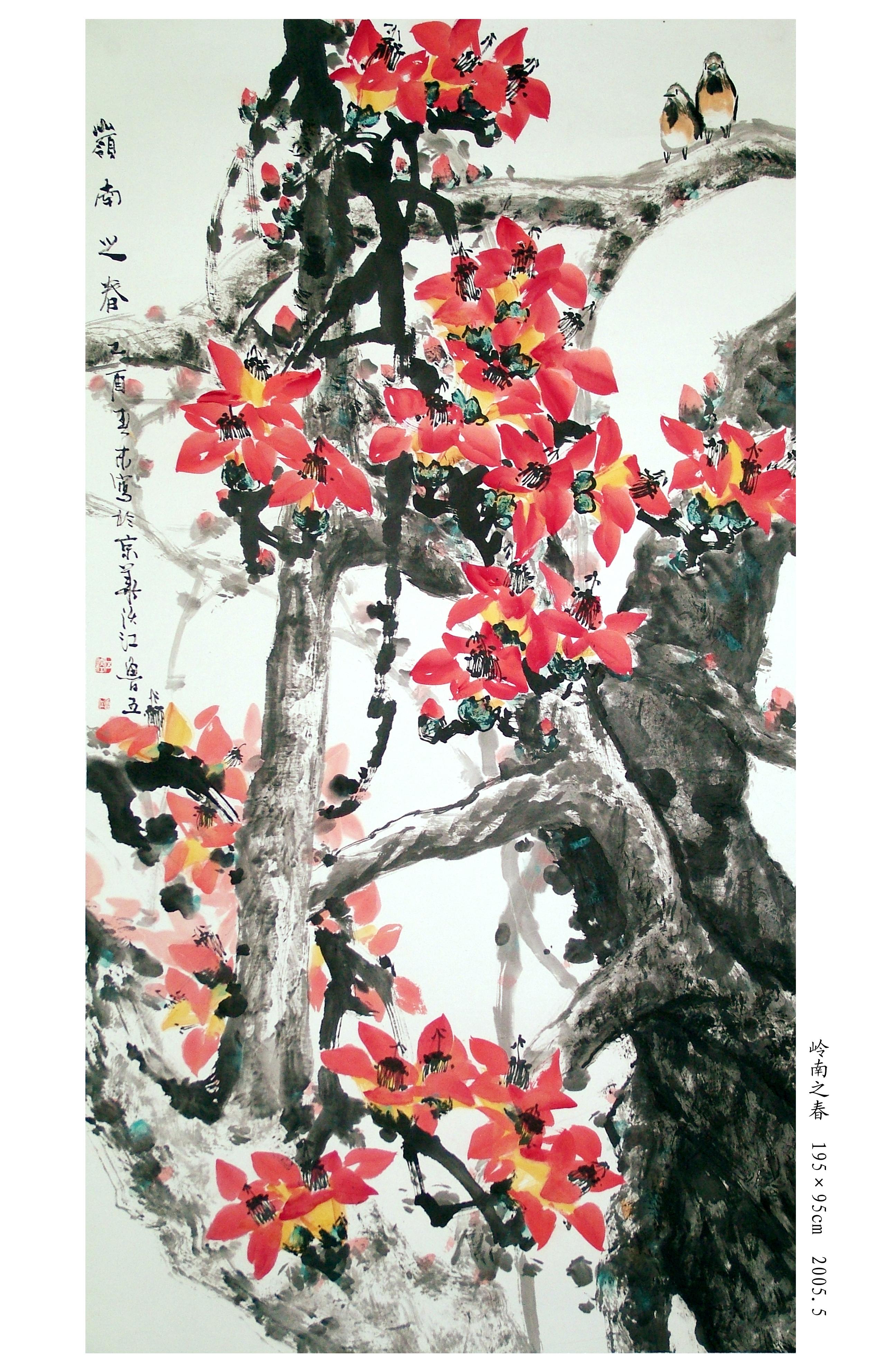

作品《嶺南之春》

紅棉花之精神圖騰

經過數十年如一日的耕耘,伍沃江的畫作從傳統嶺南中脫胎,甜媚嫻淑,姹紫嫣紅,展現的是沉鬱中見歡快,冷艷中見熱烈的個性。他擅長畫花鳥魚蟲,其中最喜歡畫的是紅色木棉花。

新冠疫情爆發期間,已經疾病纏身的伍沃江堅持創作巨作《最是一年木棉紅》,他以紅棉花頌讚奮鬥一線的醫護人員;金婚五十周年紀念日之時,伍沃江畫了一幅金紅棉送給摯愛的太太, 提名《守望》,期待牽手一生一世。

在伍沃江的作品中,紅色木棉花的題材反覆出現,這是他內心的映射。伍沃江並未解釋為何對紅棉花情有獨鐘,僅從“英雄花”的別名多少可以看出他對英雄主義的渴望。

他欣賞木棉花烈火涅槃、精神重生的意象,羨慕木棉花獨立群芳、疏離庸常的傲骨。烈焰般的鮮紅激起他對生命的嚮往,在激情、勇氣甚至躁動的情緒下,畫家對彩墨的熱愛終得釋放。

伍沃江遊走於寫實與象徵之間,交織著對英雄主義的仰慕、對終極生命的叩問、對普世價值的堅守,紅色木棉花已昇華為他的精神圖騰。

在《彩墨精神──伍沃江書畫作品集》一書總序中,澳門基金會主席吳志良博士說:“藝術與人性中最深層的東西相連,表達情感,展示人的靈性。一個城市也需要靈性。”

伍沃江於“彩墨精神”個人畫展上致辭

結 語

據伍沃江太太描述,先生少言寡語,為人低調,不喜歡拋頭露面,更不善侃侃而談,他對世界的表達都在他的畫裡。伍沃江最樂意做的事情,就是沉浸在自己的臆想空間裡,用妙筆描繪自然的絢麗,並以強烈的時代感,記憶過去,描繪現在,饋贈未來。

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)