姚風肖像

肖像畫作者:陸曦

今年七月,姚風退休了,他希望與伴隨自己多年的葡語專業暫時告別,追尋生活的新起點。在新的征程裡,有他摯愛的旅行、攝影與寫詩。

回望往昔,姚風坦言,他少年時期的夢想並非成為一名詩人。那時候的他,是“茫然”而“自由”的。所謂“茫然”,正如他後來在詩作《1968年的奔跑》中所描繪的那樣:“我跑了起來/因為我看見一群人/向一個方向奔跑/我不知道/他們為甚麼要跑/但知道,我為甚麼要跑/因為他們在跑。”多年以後,那種少年時代的盲從感仍不時湧上心頭,促使他不斷思索時代與個體之間的複雜關係。然而,姚風並不願將自己的青春歲月塗抹上苦難的色彩,他覺得那太過沉重。因為在他記憶的底色裡,同樣有著姜文電影《陽光燦爛的日子》般明媚而熱烈的片段。那是他生活的另一面,充滿了青春的躁動與生命的張揚。

在物質與精神雙重匱乏的年代,“選擇”二字顯得尤為奢侈。姚風雖擁有七年學習西班牙語的經歷,但對於當年為何被選中,他始終說不出所以然。“我們那時不過是一群懵懂的小學生, 班主任隨意地在每個班挑了三四人,最終湊成了七八個。外語學校的老師或許覺得誰長得順眼些,便選中了誰。這完全像是天上掉餡餅一般,毫無緣由,只能歸結為命運的安排。”儘管姚風自小便被推向“國際”的舞台,但他認為自己並未讀過多少書。在那個年代,世界名著被視為資產階級的毒草,要麼被封存,要麼被焚毀,“即便是讀浩然的《金光大道》和《艷陽天》,也覺得有滋有味。”後來,姚風被分配到圖書館,協助老師整理書籍,在一個偶然的機會,他邂逅了美國小說家赫爾曼.梅爾維爾的不朽之作《白鯨》。這部作品如同一道閃電,深深震撼了他的心靈。

1987年,北京外國語大學葡語系畢業的姚風再度被命運“選中”,踏入了社科院外國文學研究所的大門。在這片學術的沃土,他與柳鳴九、呂同六、郭宏安等外國文學界的巨擘並肩共事, 共同在一個名為“南歐工作室”的幽雅之地,埋頭於學問的海洋。姚風被委以重任,負責葡萄牙文學的翻譯與推介工作──在此之前,所裡還沒有成立專門的葡語翻譯部門。可是,為何是姚風擔此重任呢?這段故事的緣起,似乎帶著一絲似曾相識的意味。“陳光孚老師來北外的時候,或許留意到了我那幾首打油詩,因此認定我是唯一一個對文學感興趣的學生。”

被選擇的人生自有其幸運,也有不足為外人道的微妙苦澀。1988年,姚風被外派到中國駐里斯本大使館工作。在北京,他有著令人稱羨的職位和居所,甚至還有機會前往巴西里約熱內盧的領事館。可是,年輕的姚風認為人生應該是曠野,而非固定的軌道。1992年,他拋下擁有的一切,來到中國南方的澳門。“我終於主動決定了一次,然後就決定了我的大半生。”抵達澳門後,姚風先後在中旅社、澳門大學和澳門文化局工作,經歷了生活的跌宕起伏。他發現,自己最為熱愛的,還是文學研究、文學翻譯以及寫作。“我的生活變得非常純粹和簡單了。”

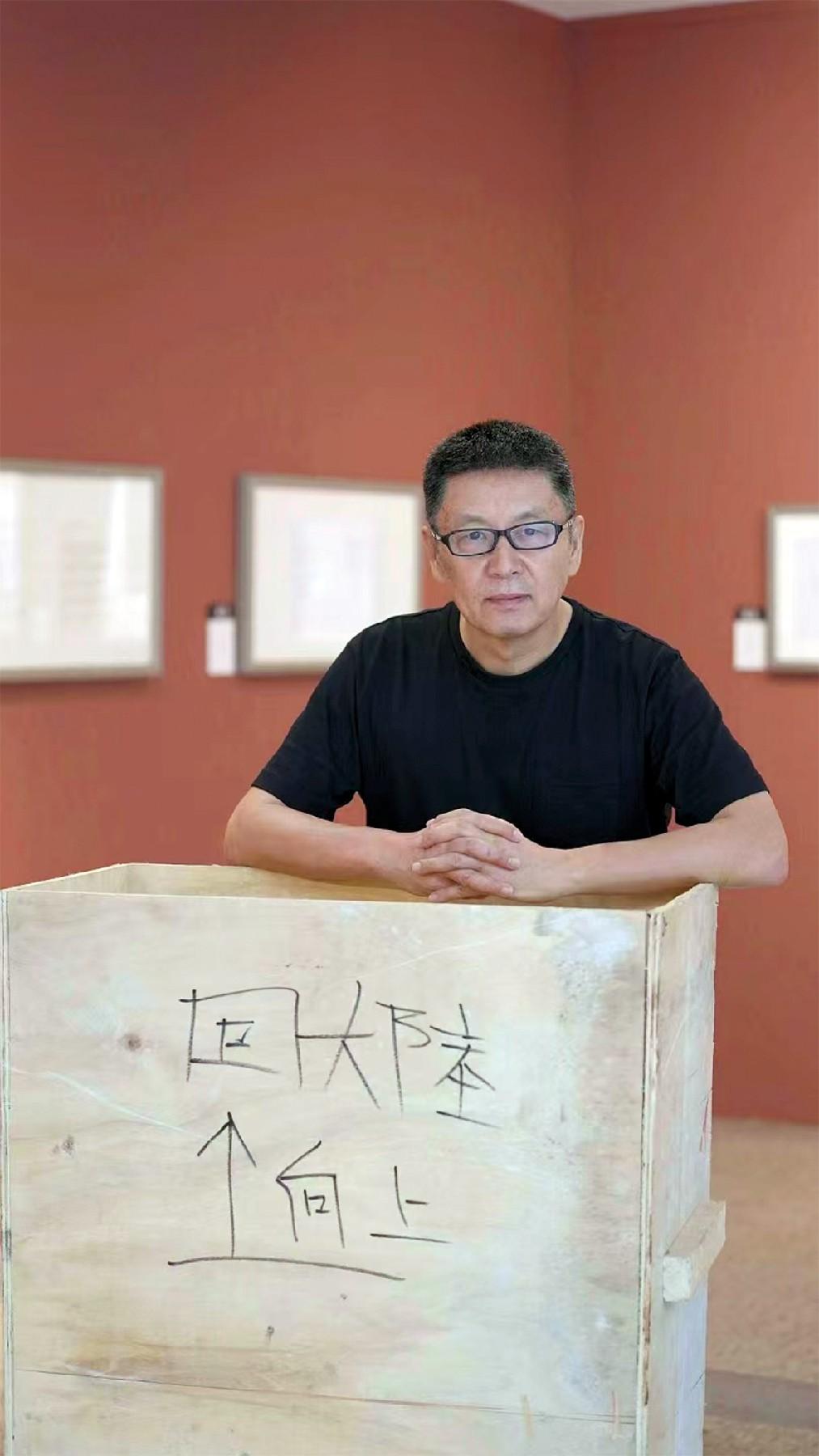

2021年作為策展人策劃“藝文薈澳:澳門國際藝術雙年展2021”創意城市館時,在南京館留影

在澳門的姚風,因為精通葡語,有多次施展拳腳的機會。

1994年起,姚風與林寶娜博士攜手,花費8年時間,合作出版了27本“葡語作家叢書”。入選者均來自葡萄牙當代知名作家。可是,在姚風看來,由於出版社等種種原因,它並未在學術界和讀者群中產生應有的影響力。“文學上有一術語:‘弱小民族國家文學’。用國家的大小或人口多少來界定文學的強弱是不公平的。像捷克和波蘭這樣的國家,人口並不多,他們的文學成就卻不容小覷。他們的作品具有深刻的思想內涵和藝術價值。”姚風認為,中國讀者在選擇文學作品時,有時候顯得有些勢利,總是偏好英、法、德、俄、日等國作家,而對其他語種的文學作品的關注度不足。

在詩歌失落的時代,一份能夠堅持二十年的詩刊,足以讓人欣慰感懷。談及2002年創刊的《中西詩歌》,姚風的語氣難掩自豪,同時也透露出一絲淡淡的憂傷。編輯部對每一期刊物的封面設計與排版風格,都有著近乎苛求的審美標準;對於投稿的作品,更是堅持品質至上的原則。姚風強調:“我們不搞小圈子,因此從不缺乏優秀的作品。”然而,隨著澳門基金會對資助方式的調整,這本詩刊正面臨著生存的困境。“希望它不要死掉,希望它可以繼續存在下去。”

2023年在澳門大學主持蘇童的講座後與作家合影

澳門文學節是澳門本地葡文報紙《句號報》( Ponto Final )於2012年開始舉辦的大型文學盛事,作為策劃人之一,姚風十分讚賞這種由政府資助、民間承辦的運營模式,“澳門文學節與香港書展截然不同,香港書展主要以書籍銷售為主,但文學節更像是一場文化的嘉年華。文學節的預算中,音樂會往往是開支最大的一部分。例如,去年他們邀請了一支來自巴西的樂隊,六位成員的機票、設備運輸和場地租用,費用不菲。儘管政府資助逐漸縮水,導致每屆活動都面臨虧損,但主辦方依舊堅持,通過報紙和雜誌的收入稍作補充,這種堅持讓人肅然起敬。”

2024年在中歐文學節上與作家左凱士對談

作為中葡文化交流的擺渡人,姚風對澳門地區的文化互動有著深刻的洞察。他提到,在澳門這片狹小的土地上,人與人之間的相遇往往帶著一種既熟悉又陌生的感覺。“我們在街上經常見到熟悉的面孔,但對於他們的想法和心靈世界,我們卻所知甚少。”這種現象,他認為,正是澳門文化交流的寫照── 一種表面熟悉但缺乏深層互動的關係。“我們與葡萄牙人之間的相遇,大多是擦肩而過的熟悉的陌生人。我們都習慣於待在自己的舒適圈內。”姚風強調,真正的文化交流需要雙方的積極參與和深入對話。

在姚風發表的詩歌處女作中,他試圖塑造這樣一個核心意象:一隻鷹被囚禁在籠中,不斷拍打黑色的翅膀,像揮舞著兩把斧頭,渴望逃離樊籠,追求自由。這個形象生動地表達了姚風對“逃離”的深切渴望。然而,澳門這片土地卻讓他有了紮根的感覺。“澳門,雖然只是彈丸之地,但它的深邃歷史和多元文化讓這座小城顯得無比豐厚。如果不來澳門,我不知道後來我會不會做一個詩人。”2016年,姚風動情地寫下自己對這座城市的依戀:

此刻,讓我們攜手來到這裡,飲一口亞婆井的水,從此我們會像水一樣念念不忘彼此,我們會像水一樣愛著這座城市。即使身在五湖四海,我們也會歸來。

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)