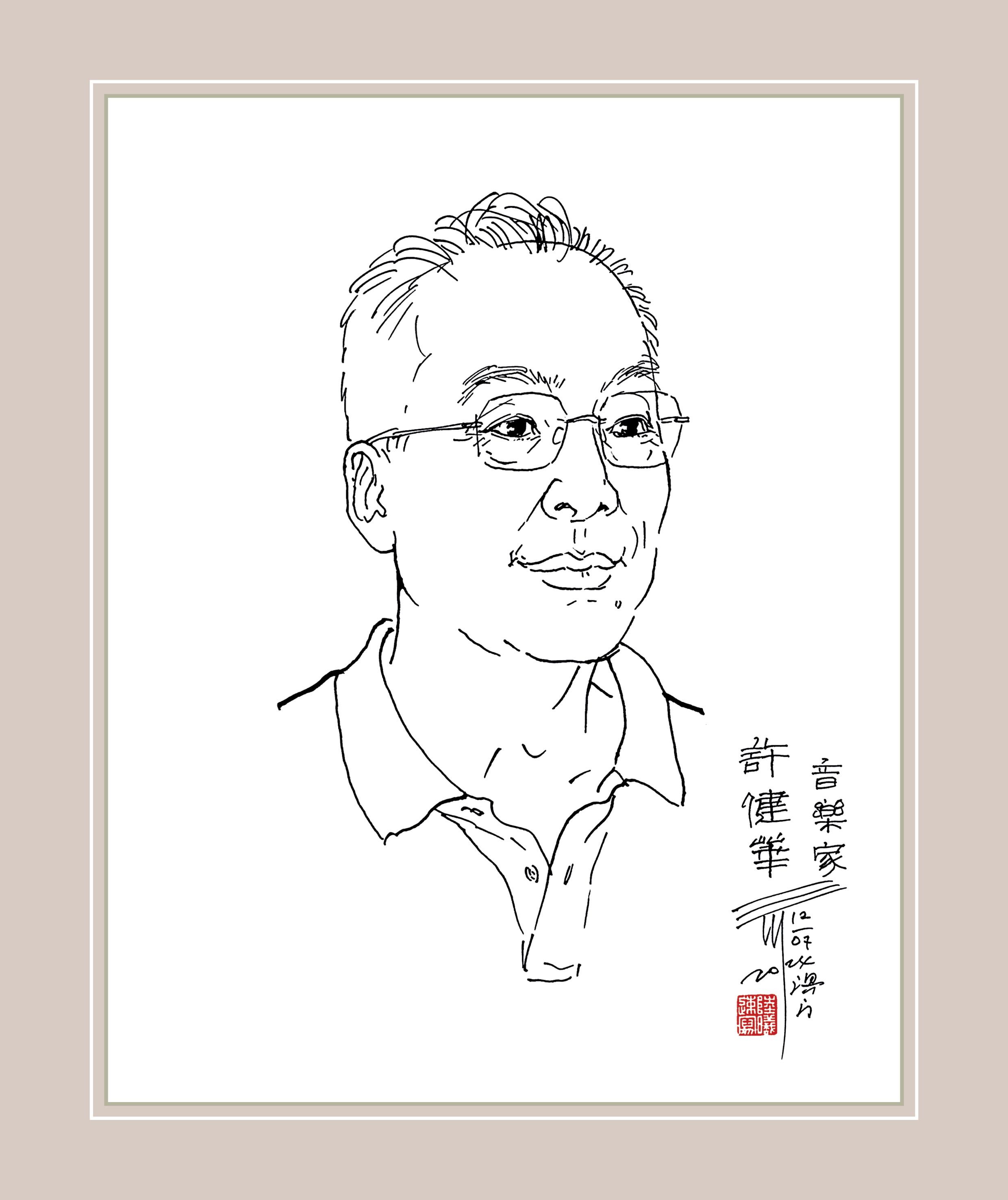

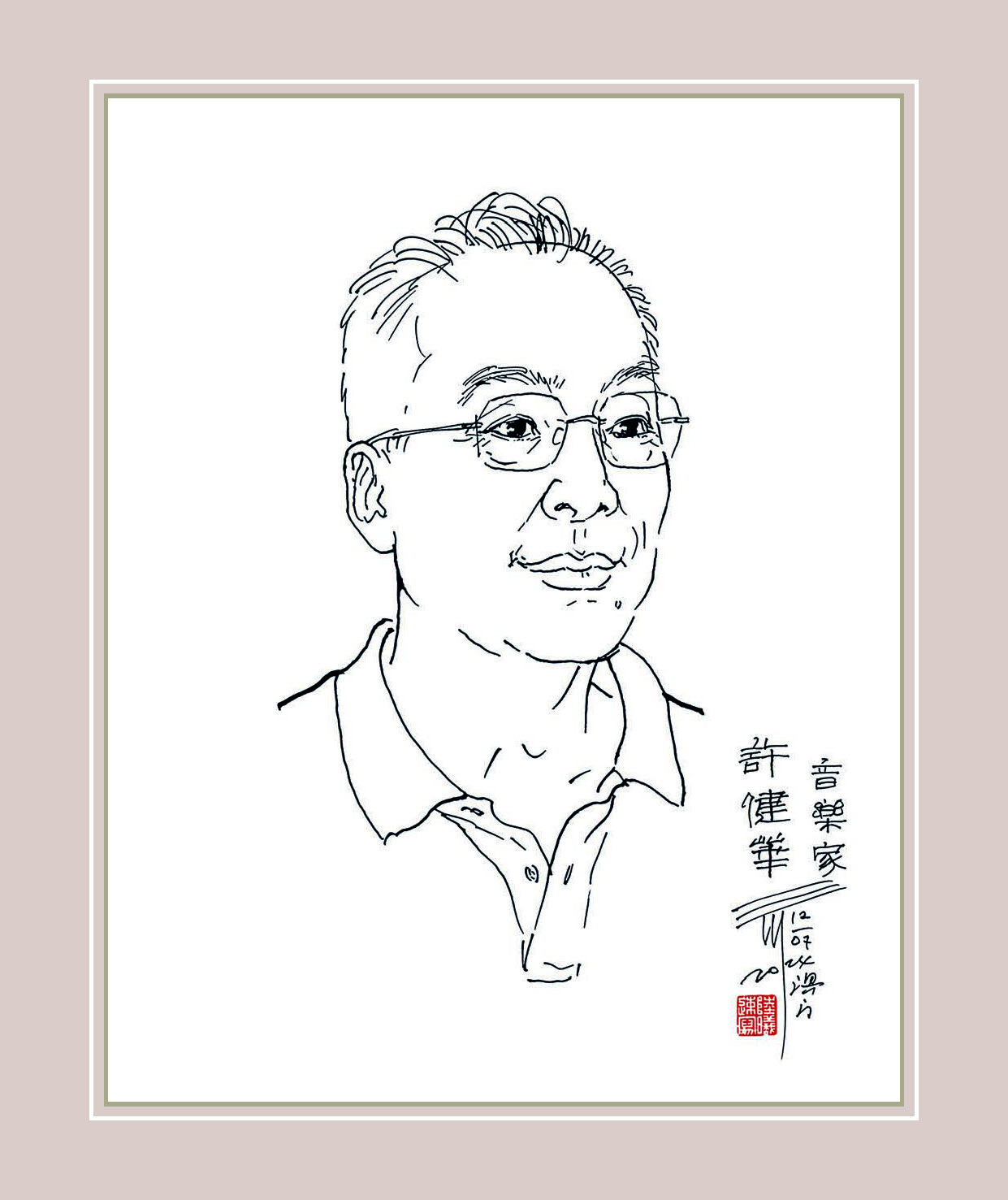

許健華肖像

肖像畫作者:陸曦

許健華自小師從譚植雄老師學習小提琴,後進入澳門聖庇護十世音樂學院跟隨鄭震邦、鄭偉玲老師,並成為於1983年成立的澳門室樂團首批成員,其後進入於1982年成立的澳門文化學會(現文化局)工作,全職投入政府屬下該團行政管理和藝術教育推廣工作。1997年與汪加、梁健行創立澳門青年交響樂團,擔任協會理事長至今。

少年時期的許健華在眾多樂器中被小提琴“選擇了”,“這由不得我去選擇,當時是小學四年級,沒有太多選擇,我學小提琴也沒有太多雜念。”“在跟隨我國著名思想家鄭觀應的姪孫鄭震邦老師名下學習的時候,我每周往鄭家大屋跑,當時的情景還是記憶猶新。”“我還記得澳門室樂團由院長歐師達神父發起、英國作曲及鋼琴家邦納(創團指揮)和鄭震邦、周志新老師等創辦,第一次排練及第一場音樂會就是在美麗街聖保祿書局樓上的聖庇護十世音樂學院;第二年, 室樂團由文化學會接管,並由澳門出生,居住在香港的著名作曲家林樂培擔任音樂總監及指揮, 每周來澳訓練樂團。”

“作為樂團小提琴樂手,直到一九九五年當樂團要發展成為全職樂團時,我選擇了離開舞台,專職行政工作。我感恩自己經歷了寶貴的室樂團十三個樂季,當年室樂團每月最後的禮拜天晚上舉辦《星期天音樂會》,最初一段時間是在凱悅酒店宴會廳,而每周三個晚上排練則在崗頂何東圖書館三樓。我們可說是一個半職業的樂團。”除了參加樂團排練演出之外,許健華還在林樂培先生指導下兼任樂團的文字工作,“他是我生命中一位重要的良師益友。”

許健華曾連續擔任三屆中國文聯全國委員,圖為出席2020年人民大會堂的“百花迎春”

一九八八年正值文化學會發展壯大時期,人手不足,但是項目越來越多,許健華便應邀進入文化學會成為公務員。“為何我會加入文化學會?因為感覺到文化學會組織擴大,文化事業在澳門有更大的機遇,澳門室樂團行政工作、澳門青年音樂比賽、澳門國際音樂節、澳門藝術節等, 這些都是我當時從事的具體工作。”“其實很奇妙,離開文化局之後,我也沒有覺得離開文化局,因為澳門青交也是重要的文化事業。”

“我曾在一九八二、八三年代表澳門參加了香港青年音樂營,澳門青年交響樂團的成立,與我曾參與青年音樂營有非常大的關係。當時香港音樂事務統籌處(現音樂事務處)的成立,正值香港經濟開始騰飛,但是社會對青少年的關注缺乏,因此,香港政府提出,希望用二胡、小提琴等樂器學習吸引學生,代替當時盛行的遊戲機中心。音統處以每月低廉的集體班學費、並提出‘月供’樂器計劃,為香港成千上萬學生提供了學習樂器的機會,音樂中心成為學生放學後的去處。香港政府在每區都設立音統處音樂中心,每年學生有四、五千人之多。”

一九九五年離開室樂團後,許健華與好朋友汪加一起,進入聖心女子中學和培正中學開班教小提琴,“當我們有了一批弦樂學生,就有成立澳門青年交響樂團的想法,與當時在培道中學教管樂的警察樂團指揮梁健行商議,一拍即合。加上何厚鏵、李鵬翥、崔樂其、孫家雄、梁官漢、黃義滿、時任澳督及澳督夫人等社會人士的支持,林樂培、余隆、查偉革、周凡夫、黎義明等業內人士的指導幫助,又得到澳門培正中學借出場地排練,澳門青交有了最基本的條件,得以開展訓練工作。”

許健華與澳門青交行政團隊及義工於內地巡演中

“青交百分之九十以上曲目的選擇,都與我在室樂團的經驗有關,我自己都演出過。青交的路,除了借鑒香港音統處的經驗,在澳門這個特殊的社會環境下,可以說我們是摸著石頭過河。以專業模式、有目標、有系統地進行訓練,加上香港一班熱心又水平不俗的音樂家朋友幫忙訓練,充分發揮年青人的可塑性。今天,通過青交這個平台進入世界上包括歐美各大音樂學府深造的團員,就有近百人。”許健華憶述,一個樂團的成長發展,離不開一群有心人,他們不一定出面,就在背後默默支持,也沒有大肆宣揚“在社會上,有一群這樣的有心人,這是非常重要。在第一和第二任榮譽會長何厚鏵、吳榮恪,便提議我們找現任榮譽會長廖澤雲先生,他贊助我們現在的華隆工業大廈整層作為樂團訓練中心和排練場地。”事實上,也正是有了這個自己的場地, 才能有效地進行日常的訓練。“廖澤雲先生是令人敬佩的。”

二零零四年,青年交響樂團協會邀請了一批熱心人士分別出任青交贊助委員會和名譽贊助人,在熱心人士和澳門基金會支持下,帶領澳門青年交響樂團在一套系統的訓練和管理下得到長足發展。“我對樂隊管理有濃厚的興趣,除了多年室樂團的行政管理工作外,我亦修讀了香港大學校外課程的第一屆藝術管理課程,課程主任鄭新文老師的講課和知識的傳授,令我對藝團、場館的管理、音樂節、藝術節的組織與運作,認識許多。”

澳門青交自2007年至今已進行了15次海外巡演,通過國際舞台宣傳澳門文化

作為澳門青年交響樂團理事長,許健華一直主事樂團的管理及發展工作,二零零七年帶領樂團到澳洲、新加坡巡迴訪問演出、二零零八年三月和五月分別在國家大劇院音樂會、維也納“金色大廳”和“莫扎特音樂學院音樂廳”演出;二零零九年中國北京、上海、廣州等七個城市的巡迴演出;二零一零年七、八月則展開“歐洲之旅”,參加葡萄牙“戶外音樂節”、意大利“加爾達湖音樂節”和德國柏林著名的“歐洲青年古典音樂節”,並與布拉格愛樂樂團聯合演出;還有美國紐約和華盛頓甘迺迪中心舞台、德國、法國、意大利、澳洲、葡萄牙巡演等。過去的十七年來,除了三年疫情不能出外,連續十四年的內地及海外巡演,踏足了全世界三十多個城市、多個主流的音樂節讓土生土長的澳門青少年增廣見聞。

對於這些年來的經歷,許健華有感而發,“人為何而生?就是為解決困難而生。”許健華對青少年的古典音樂的堅持是如此執著,盼望得到政府特別的重視與支持。澳門青年交響樂團與其他社團一樣,成員都是來自不同的社會階層,澳門青交能夠走出去,正是代表澳門這個城市音樂文化的名片。“澳門整體的音樂文化的提高,有賴於藝術的有效推廣,澳門青交團員本身就是來自不同階層的家庭,從他們身上反映的,是不折不扣的社會大眾文化藝術。他們,是實實在在地耕耘著澳門的文化土壤,這是很重要的一部分。”當然,更大的一部分,是數以千計、不同年代的團員,分佈在澳門社會的各個崗位,今天或許已經有自己的家庭,但毫無疑問,他們是這個城市古典音樂愛好者的忠實觀眾,也是這個城市生活中帶有文化藝術血液的那一部分。

2008年首次歐洲之旅,在維也納金色大廳與親臨音樂會的領導嘉賓合影

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)