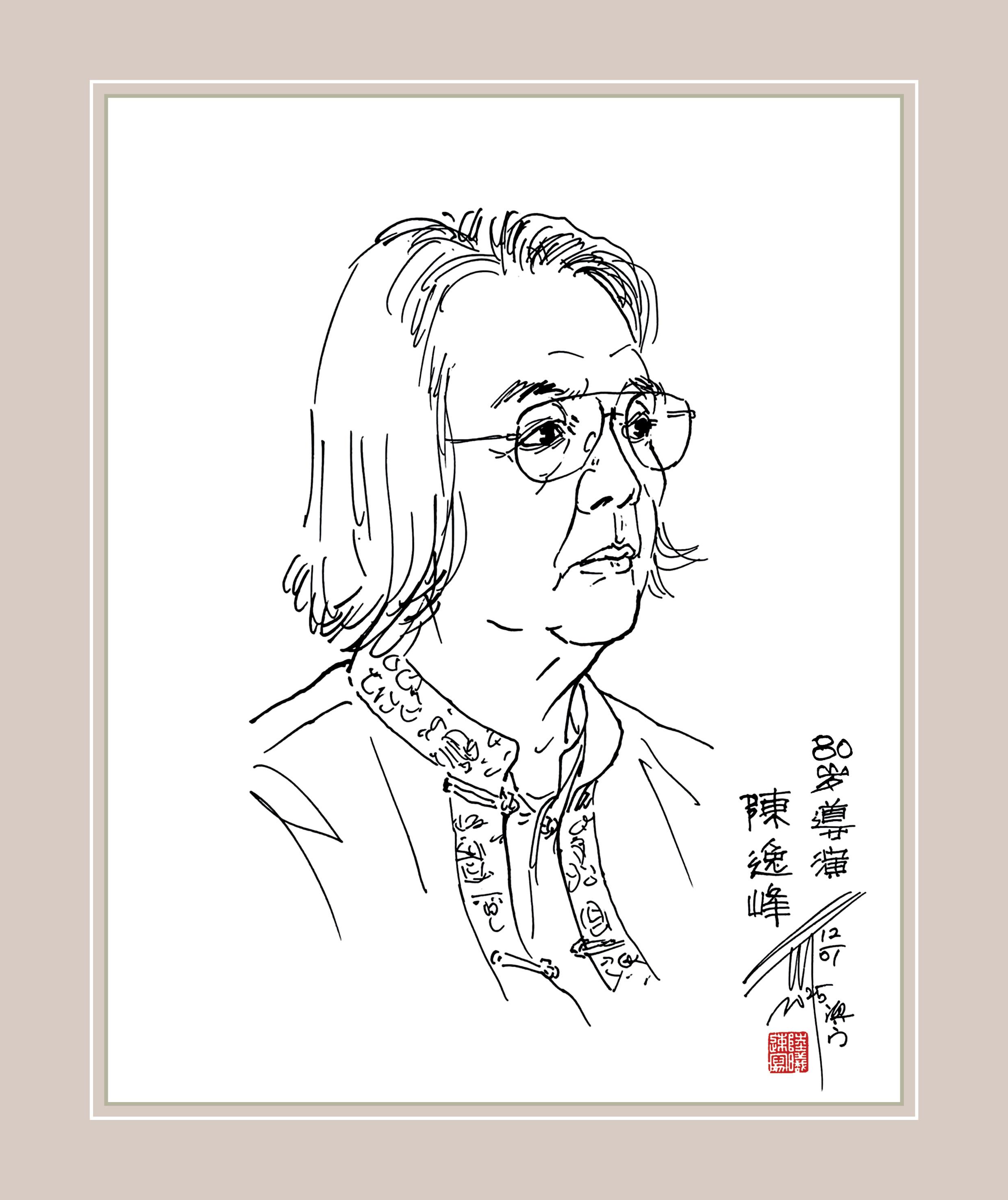

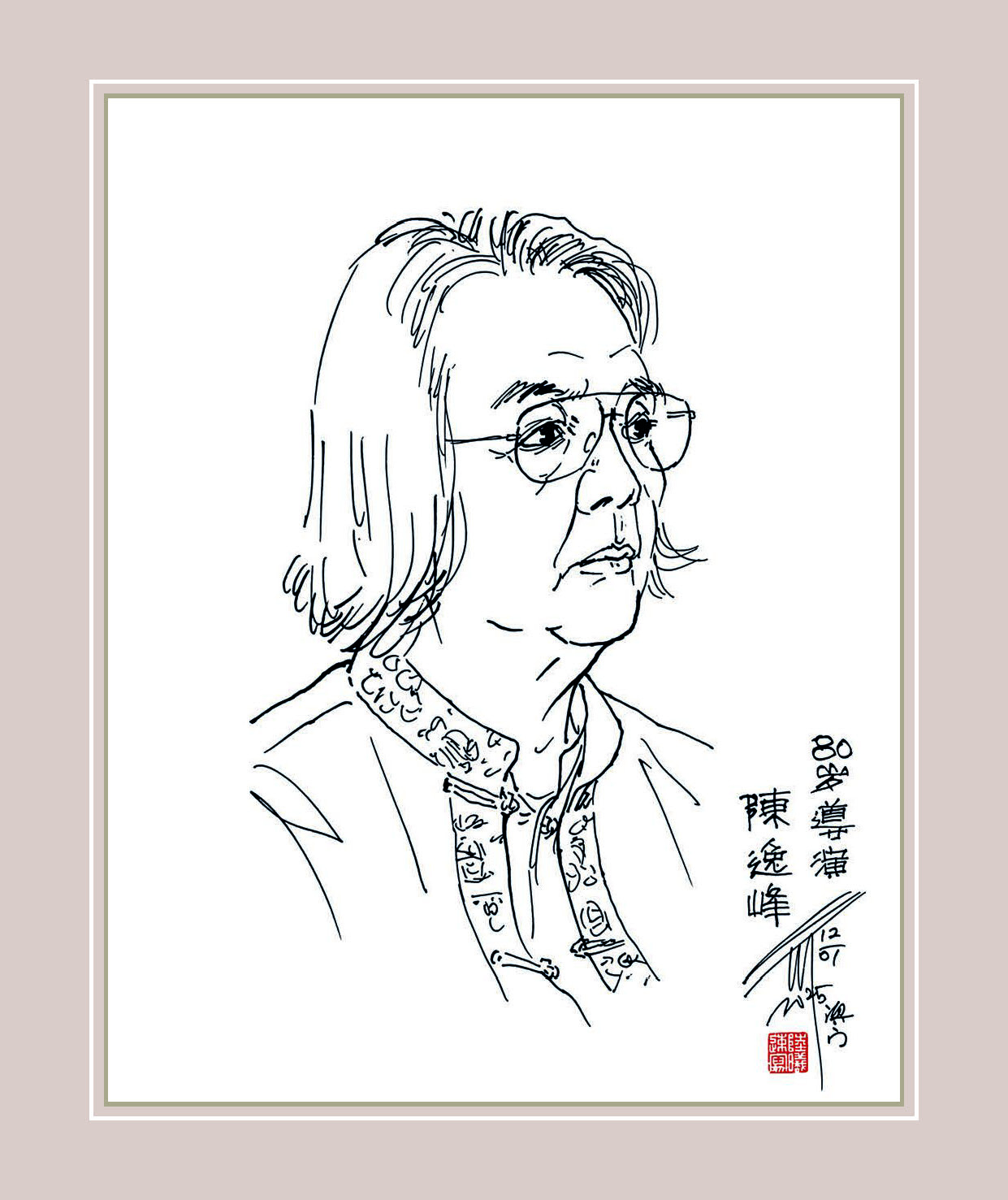

陳逸峰肖像

肖像畫作者:陸曦

初見陳逸峰先生,花白的頭髮修剪齊整,一襲中式短衫、長褲,潔淨儒雅,見到我走來,陳先生禮貌地起身請我入座,動作輕快,一點不像已至耄耋之年的老人。

採訪前自然要先做功課,在網上輸入“陳逸峰”三個字,一個個耀眼的成績便展現在眼前, 從畫家,到導演、編劇,從作曲到鑒藏,每個名頭分量都不輕,不僅跨界,且成績斐然。

陳逸峰師承國畫大師劉海粟,作為嫡傳弟子他不僅承襲了師傅潑墨潑彩畫法之精髓,更承繼了劉海粟中國畫的氣韻與神采。陳逸峰畫作豐厚,其中1997年為香港回歸創作的《香江春歸圖》至今仍懸掛在北京人民大會堂香港廳;2005年,陳逸峰又開始涉足電影,他編劇並執導了澳門特區成立以來第一部本土電影──《濠江歲月》,之後又相繼編劇和導演了《情歸何處》、《富春山居圖傳奇》、《澳門故事─情根深種》等多部影視作品,並分別榮獲了第九屆長春電影節優秀電影參展獎、第57屆亞太影展最佳視覺藝術獎、獲第15屆澳門國際電影節“金蓮花”最佳紀錄片大獎、第60屆亞太國際電影節評委會特別榮譽獎等多個國內外奬項。

陳逸峰紀錄片《澳門故事》獲第60屆亞太影展獎項

遇見恩師 一生綿情

時光流轉,1981年的香港,年輕的陳逸峰隨著人潮一起湧進劉海粟個人書畫展。回想起當年的情景,陳逸峰仍激動地說:“畫展每天吸引著8萬多人前來參觀,盛況空前!”

陳逸峰亦被畫展裡一幅幅色彩濃烈、畫風勁拔、氣勢恢宏的中國畫深深吸引,他每天在畫展裡流連忘返,對著每一幅作品更是看了又看,品了又品,為劉海粟深厚的書畫造詣所折服,更傾心於大師別具一格的國畫風采。他不禁自語道:“要是能親眼見一見大師該有多好!”沒想到一句無心之語被好友聽見,對陳逸峰說:“我明天正好要去給劉大師送宣紙和毛筆,你有車就送我們過去吧!”陳逸峰聽聞欣喜若狂,第二天還特意帶上了自己最新的畫作《湖山春曉》。

雖已過去43載,陳逸峰至今仍記憶猶新,當劉海粟看見他的《湖山春曉》時,驚喜地感嘆道:“沒想到能在香港看見,有如此紮實的傳統技法功底的中國畫!”自此便開啓了影響陳逸峰綿延一生的師徒情。

做時代的記錄者

藝術與時代相生相伴,每個時代的藝術家都有其所處時代的擔當與使命。陳逸峰說:“我老師終其一生都致力於打通中西美術觀念壁壘的融合之路,不斷探索嘗新,最終自成一派!”

如今,陳逸峰則認為“記錄這個時代”是他作為藝術家的時代責任,古往今來,許多藝術經典之作皆因記錄了時代而具有了超越時代的永恆魅力,往往這樣的作品也經得住歷史的考驗,如被盧浮宮永久收藏的法國浪漫主義畫家德拉克羅瓦的歷史之作《自由引導人民》。

陳逸峰的潑彩國畫《世紀之光》亦是這樣的時代作品,這幅巨畫為慶賀世紀工程──港珠澳大橋竣工而作,展現了港珠澳大橋的雄偉英姿,大橋宛如一條銀龍“游弋”在大海之上,海面紫光瀲灩,橘黃色的天空猶如落日入海,曼妙的色彩又為大橋平添幾分浪漫。陳逸峰輕笑道:“曾有人問我大海怎麼會是紫色?”這個人如果讀到曾鞏“雲亂水光浮紫翠,天含山氣入青紅”的詩句,當不會有此疑慮,這也正展現出陳逸峰作為優秀的畫家出色的藝術觀察力和藝術感知力,這幅畫必將載入史冊。

陳逸峰與劉海粟老師紀念像合影

悠悠愛國情

交談中陳逸峰說的頻率最高的詞就是“愛國”,他深情地說道:“我老師臨終前將畢生的重要畫作及收藏全部捐贈給了國家,並致信給國家領導人:‘我孜孜不倦弘揚中國文化,為炎黃子孫揚眉吐氣,為社會主義祖國增光,為世界人類做貢獻’。”老師的拳拳愛國心是陳逸峰的驕傲,更是作為弟子理應傳承的精神追求。

藝術是相通的,從繪畫到拍電影、作曲作詞,陳逸峰不斷嘗試用更多的藝術語言去抒發內心的家國情懷。拍電影在外人看來是一次最大膽的跨界嘗試。

陳逸峰回憶道:“五、六十年代的澳門約有十間電影院,其中一半是先父和何賢世伯一起經營的,我從小就常泡在電影院裡,對電影的拍攝、製作過程並不陌生,我家裡現在還存放著很多電影膠片。”這種天然的熟悉感,讓陳逸峰拍攝電影駕輕就熟,跨界成功,獲獎無數。他還將繪畫的美學融入其中,形成了自己別樣的電影風格,拍攝的畫面講究東方氣韻美,劇情裡的情感表達也委婉含蓄,如同一幅淡雅山水畫,巧妙留白而引人無限遐想。

2019年張明敏觀看陳逸峰音樂劇《澳門不了情》

然而,無論是作畫、拍電影還是作詞作曲,對陳逸峰來說只是不同的表達愛國情愫的藝術語言,悠悠愛國情已經滲透到他的每一個作品中。一如他作詞作曲的《情歸何處》中所唱道的:情歸何處, 情深無限, 紫荊艷陽花更盛;情歸何處,情深無限,一片丹心,一縷柔情…… 用無限的深情,守一片丹心!

採訪結束時,我問陳逸峰先生:“面對這麼多的身份和這麼多的榮譽,您最鐘意的是哪個?”陳逸峰爽朗地笑了起來,然後毫不猶豫地說:“我現在更願意說我是灣區人,我生在澳門, 在濠江中學畢業後,又回內地繼續學習,之後又到香港謀生,現在我定居在橫琴。我是灣區人!”

送贈扇畫後與何厚鏵先生合照

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)