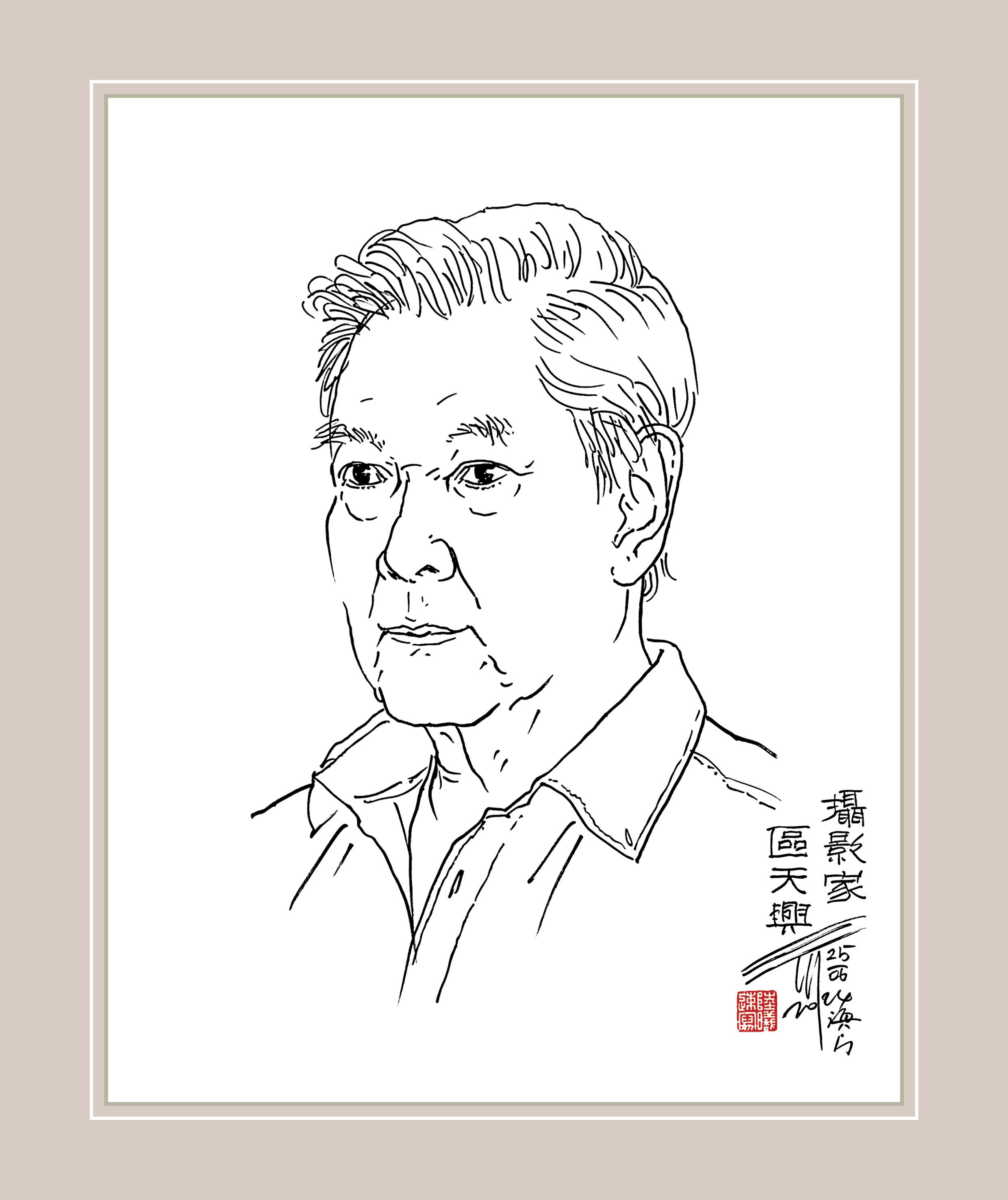

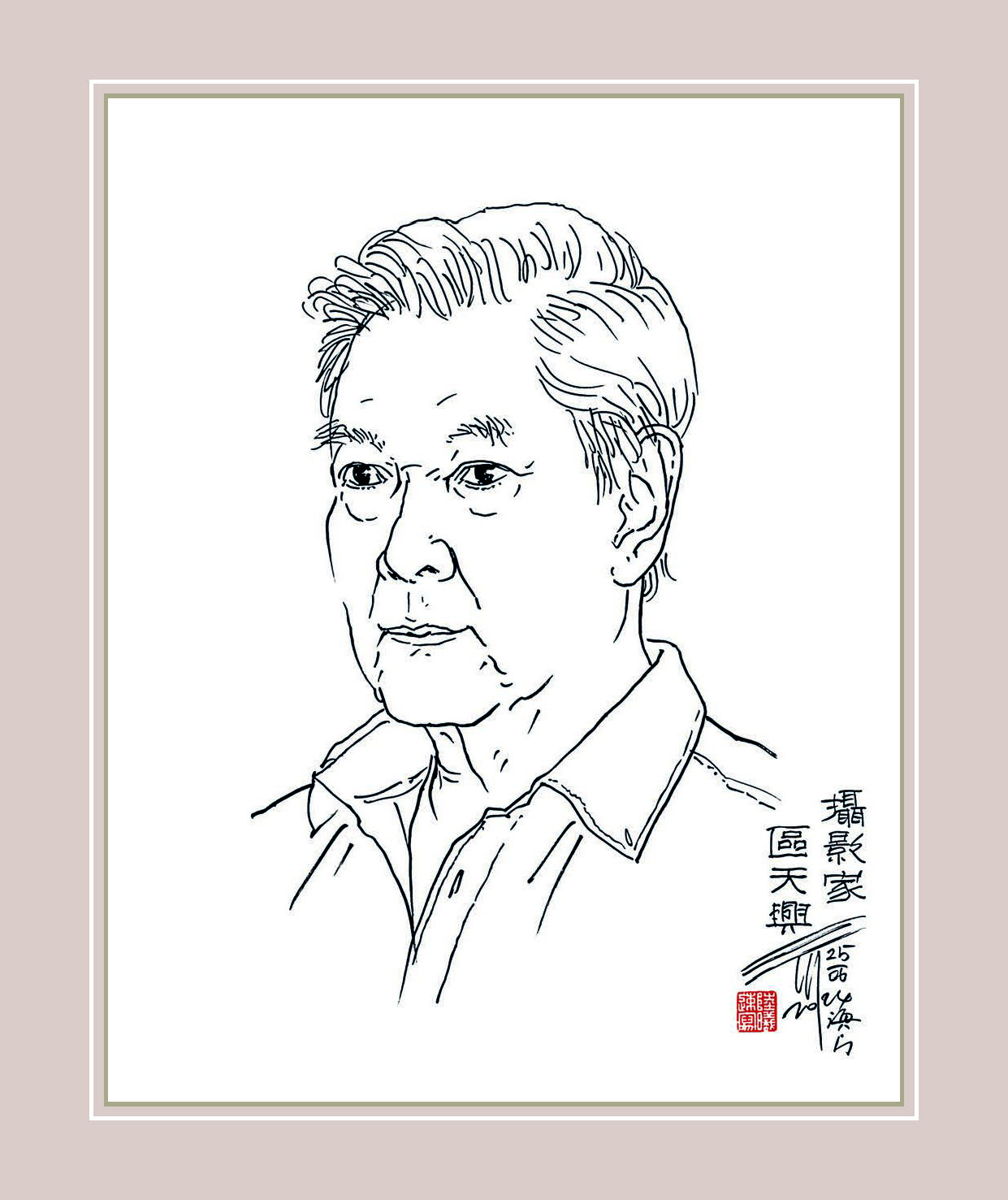

區天興肖像

肖像畫作者:陸曦

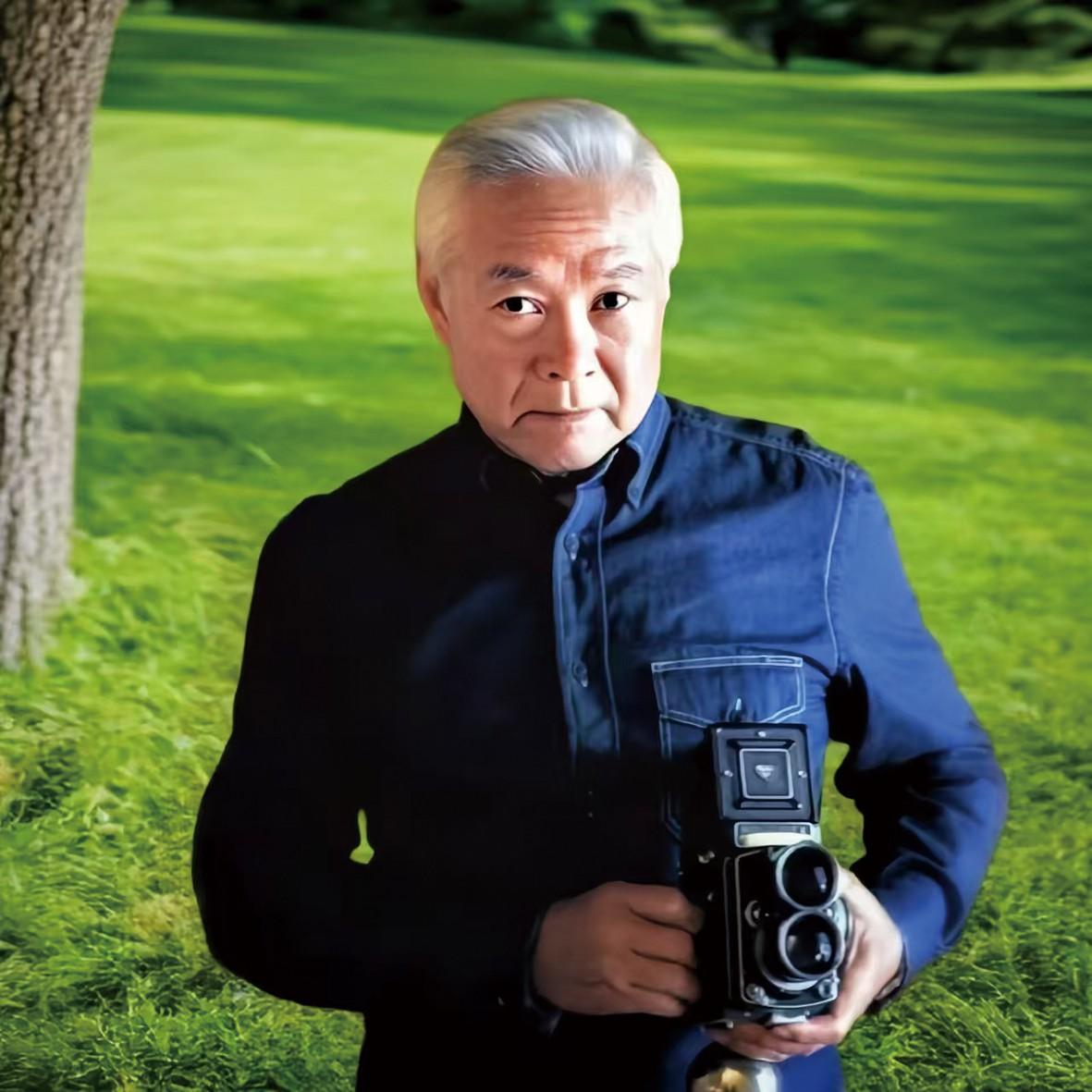

1960年的季風裡,濠江潮湧處,歸僑的他如同潮汐中的貝殼,體會著故土的溫熱和漂泊的疲憊。原以爲澳門會有一所大學滿足他求學的夢想,但尚不知那樣的夢想竟然要跨越二十年的時光。求學之門虛掩卻又驟閉,他緊握著父親送他的祿萊福萊雙鏡反光照相機推開了新馬路蘭心攝影院的大門,彼時工作需從學徒開始。他年輕,並且有些惱怒於命運爲何使得自己求學無門,便把一腔熱血付諸於攝影,從沖洗底片的暗房到布光的影棚,從裁剪畫面的案頭到前台諮客的微笑,直至將相片上染色臘。區天興將每個晨昏化作了快門聲中的碎片,最終在諸多攝影師友的幫助下,終於習得執掌瞬間和永恒間的精妙與精准,瞬間的失打(快門)是時間的刻度,亦或者是觸動靈魂時的共舞。

手足情深

歲月流淌,學徒終究成爲了師傅,彼時澳門的阿美打利庇盧,今日的澳門新馬路,星羅的攝影器材院霓虹燈正在夜色中流淌,相鄰的店鋪飄散出中式胭脂和西式香水的味道。那年的新馬路遍布美容院,從總督府俱樂部的晚宴中走出的貴婦、議事廳前沉思的詩人、甚至是碼頭卸貨的搬運工,他們都曾在他執掌的方寸鏡頭裡定格璀璨的瞬間。記錄這些瞬間讓區天興先生開始思考不同人的人生,他們的喜怒哀樂在鏡頭前定格的因由,勞苦大眾的微笑後的掙扎以及貴婦們優雅後的疲憊,那些不易察覺的細節在相片成像的黑暗房間裡一點一點呈現。此時的攝影不再是機械的光影記錄,更是區天興希望用快門捕捉人性溫度的瞬間。

1978年,區天興和攝影愛好者前往黃山攝影采風,當地政府熱烈歡迎他們的到來,並安排轎夫抬轎觀光。區天興拒絕轎夫的抬轎,選擇用雙腳丈量黃山,他不僅在鏡頭裡記錄下了蒼勁的迎客松,也記錄下了往來轎夫布滿繭子的手掌,和肩頭深深的勒痕。就像是《蒙娜麗莎的微笑》藏著達芬奇對市井生活的悲憫,他用父親給予的祿萊福萊雙鏡反光照相機尋真大地與靈魂最深處的人文對話。

區天興的機遇──祿萊福萊(Rolleiflex)

或許和黃山的轎夫一樣,區天興從不會止步,攝影是愛好的工作,但不是收入最好的那一類。1970年起,他又在建築公司裡用尖筆和丁字尺丈量澳門的土地,用葡文標注圖則,彼時的澳門建築行業尚未細分領域。於是買地、設計、施工、銷售統統一起,區天興考取並擔任了祐興建築置業的設計師主任一職,但也因承擔了這份職業的重做“唐樓”,區天興在設計這些住宅時把控細節,處處用心,體察百姓居住所需。在當年以“祐”字開頭的唐樓是澳門最具烟火氣息的社區,現在這些建築已成澳門歷史城區的重要組成部分。

在需要發聲的時候,區天興也毫不遲疑。他在1976年就參與到了澳門華人文員會組織中,在他的主張和奔走下有力保障了同行的權益。他的努力逐漸被更多澳門人認可,他成爲了澳門基本法諮詢委員會中的一員。在他的參與下,基本法中體現了對澳門“私有地”的保留,而澳門“私有地”這一概念本身也是聚少成多,聚沙成塔的象徵──舊時葡萄牙殖民者在澳門高點建築教堂、城堡與燈塔,而山下累積的百姓則在灘塗上開闢居住地,從而形成“私家地”,對“私家地”的法律確立,實現了這些土地源自百姓並服務百姓。

作品《旌旗飄過上青雲》

《周易.大有卦》有言“自天佑之,吉無不利”,雖提及天命,但更多在於人的努力。與“祐”類似的“佑”爲助人之意,但比助人更重要的是擁有助人的能力。人文主義起源於歐洲中世紀以前,簡單的定義是人將命運重新掌握在自己手中,而不再盲從於命運和時機。區天興在1997年進入澳門大學的中文法律系夜班攻讀法律,並進修葡萄牙文化,只爲學習葡語進入葡語語境才能更好理解法律。在1999年澳門回歸的前後,他又積極組織攝影沙龍,尋獲港澳地區那些歷史照片和年代已久的人像,用透明水彩和顔料爲那些塵封的相片手工上色。時至今日,區天興仍在努力不斷進修。他覺得年輕人就應該終身學習,惟有學習更多的領域和學科才能形成有效的思辨,而澳門的社團環境給了年輕人這樣的機會,在愛好中學習,但也不能止步於自己的舒適區,更應該跨行業嘗試更多。在這個人工智能時代,“祐”的人文主義精神在區天興手中發光,區天興覺得還應該在把“祐”的人文主義精神在年輕人手中傳遞下去,就像他父親給他的雙反相機,快門的一瞬間,點亮發光的人生。

作品《鏡海歸帆黃金岸》

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)