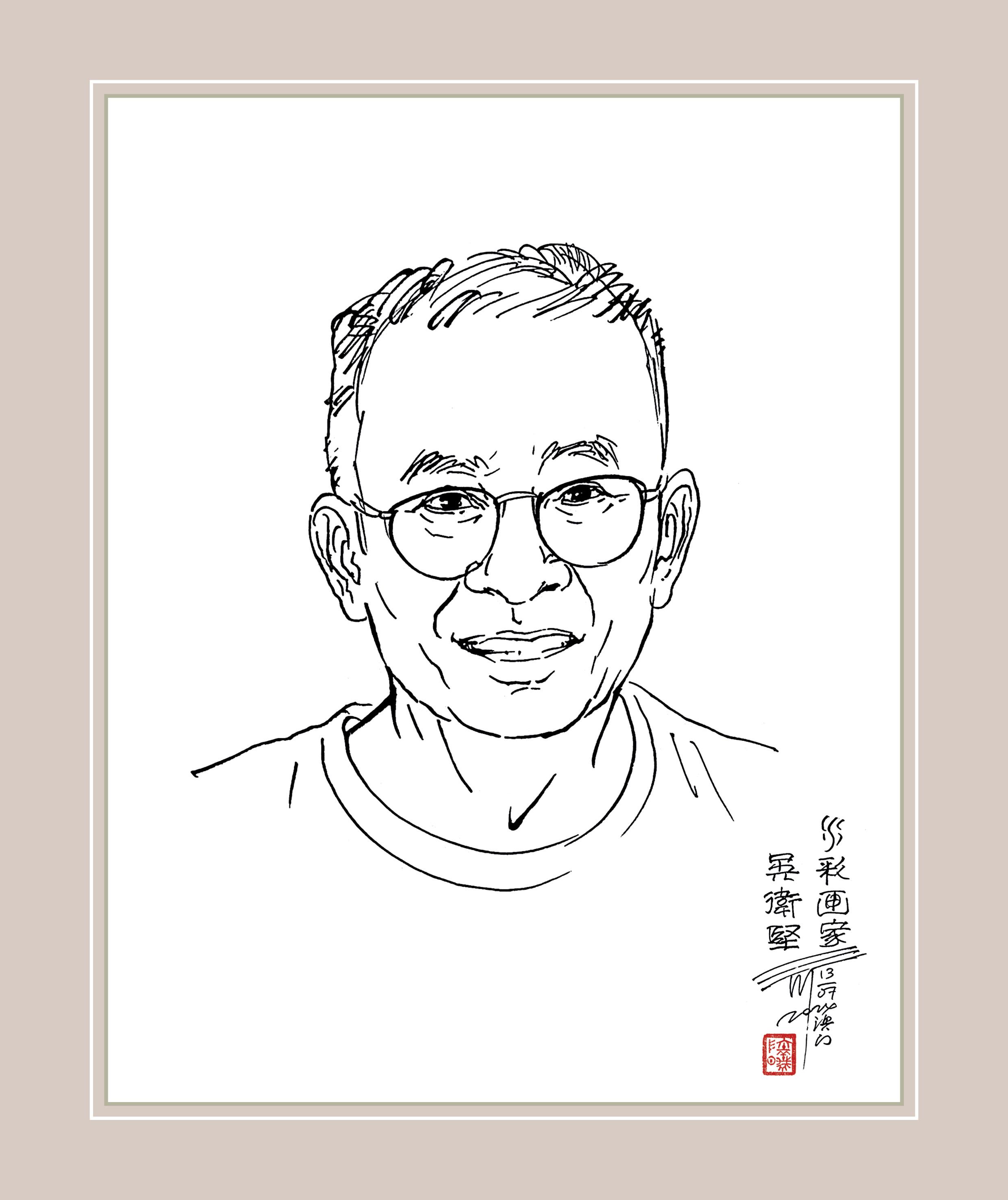

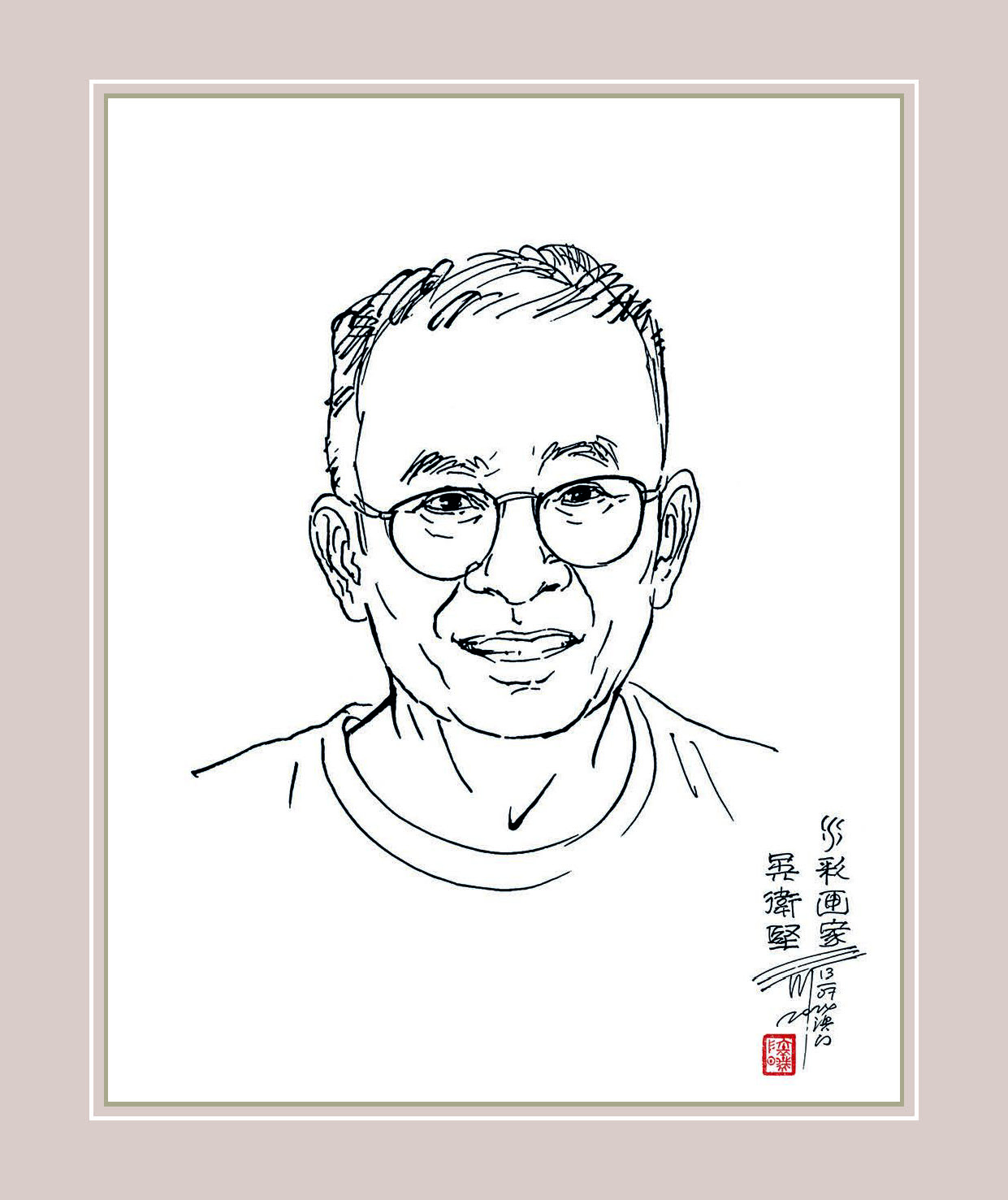

吳衛堅肖像

肖像畫作者:陸曦

吳衛堅除了是澳門著名的水彩畫家外,從事平面設計工作逾四十年的他,還是一位出色的郵票設計大師。自1983年獲得“澳門地區藥用植物”郵票設計比賽冠軍殊榮後,他便以特邀郵票設計師身份為澳門郵電局設計郵品,41年來從未間斷,迄今出版發行的郵品已達56套248枚,是目前為止資歷最深、作品最豐的澳門郵票設計者,沒有之一。

打從年青時代開始,吳衛堅便參與各類比賽,曾於意大利、日本、中國內地、香港及澳門的海報、郵票、漫畫、繪畫、標誌、區旗/區徽、攝影比賽中獲獎,成績斐然;他的美術作品亦曾多次入選全國美展(港澳台海外區邀請展),並為中國美術館等藝術機構收藏。現為中國美術家協會會員、澳門美術協會理事長、澳門美術家協會秘書長的他,2020年獲澳門特別行政區政府頒授“文化功績勳章”,以表彰其藝術成就和所作貢獻。

2020年獲頒澳門特區政府頒授文化功績勳章

機緣巧合 師生結緣

由於他父親的職業是一位上門理髮師,為了迎合土生葡人家庭的小朋友,工具箱裡常備各種孩子們愛看的外國漫畫書,好讓他們“坐定定”,孩童時期的吳衛堅當然也不例外,被書中“超人”(Superman)式英雄人物的造型和動作深深吸引,閑時無事便找來廢紙塗畫一番以自娛自樂。小學二年級那年首次投稿澳門日報“小朋友的畫”被選刊登後,這位“小畫家”對繪畫的興趣便更濃了。

小時候的吳家生活過得並不富裕,一家八口居於新填海(今新口岸)木屋區,爺爺閑來無事便在屋前的小花圃種種菊花、桃花,偶爾出售一二,以賺取點外快。1970年冬天的某個上午,吳衛堅剛從外面回家,隔遠便見到門前花圃聚集了一群陌生人,好不容易鑽身其中,但見一位老畫家正對著爺爺進行人像速寫,當畫作完成後,畫家便飛快地在右下角簽上他的英文署名“Ling”,這突如其來的舉動引來圍觀的鄰居小朋友一陣哄笑,此時的吳衛堅卻淡淡地說道:“人家簽名有甚麼好笑!”,這時老畫家回過頭來,打量一下這小子並回應一句:“咦? 細路識嘢喎!”此時爺爺趁機給這小孫子打廣告:“我的孫子很有畫畫天份,他的作品經常在報紙上刊登的。”此時老畫家面帶笑容地問吳衛堅有沒有興趣跟他學畫畫,當他靦腆地點頭示意後,老畫家便留下地址著他翌日到位於關前正街的畫室找他。當天晚上,就是否完兒子去學畫畫的這個心願,吳衛堅的父母可就費煞了思量,事實上以當時的家境條件,讓孩子去學畫畫是一個沉重的負擔,但他們認為只要孩子喜歡並認真地學,辛苦一點不要緊,祇希望老師能夠體諒,學費收便宜一點便好。第二天,當吳衛堅提到學費的問題時,老畫家頓時哈哈大笑起來,表示根本沒打算收他學費,事實上昨天隨他來的一群年青學生也是沒收學費的,“既然是菊花和爺爺讓我倆相識,也就是一種緣份,假如你覺得不好意思,將來送我一束菊花便好!” 聽罷這番話,吳衛堅激動的心情實在難以用言語來形容,如此這般,當年14歲的吳衛堅便成為了這位老畫家──甘長齡先生年紀最小的學生。兩年後,他的弟弟衛鳴也隨之拜甘長齡為師, 開啟了另一個為藝術而奮鬥的動人故事。

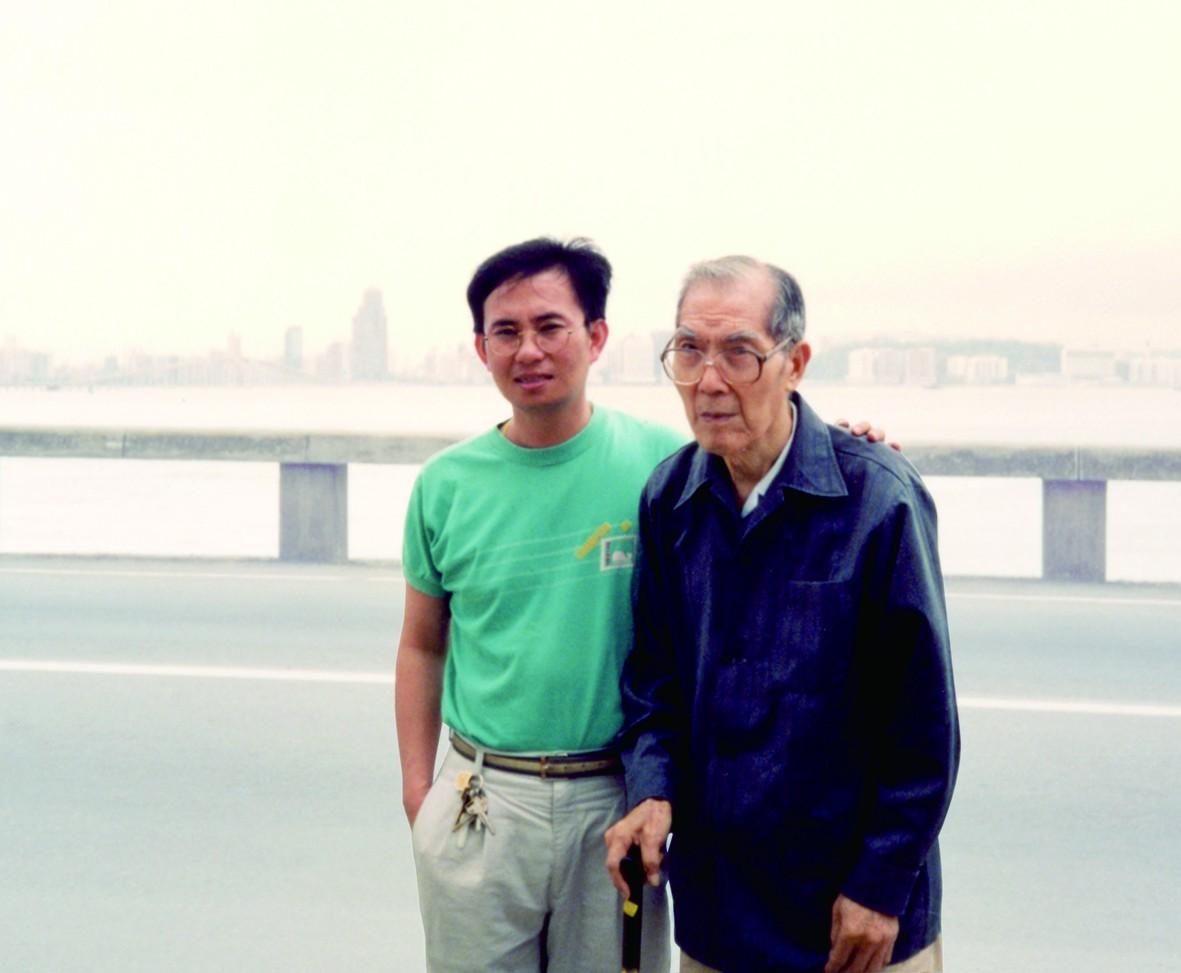

1990年與恩師甘長齡先生合照

名師高徒 青出於藍

甘長齡先生年輕時跟隨有“中國水彩畫之父”之稱的徐詠青先生習畫,是旅居澳門的香港著名水彩畫家,生活簡樸的他以在香港遊客區寄賣畫作維生,當中以漁船、維港景色、漁民、老人等題材最受遊客歡迎。1991年八十歲的甘長齡在港因病去世,家屬們遵從其意願,讓一生鍾情於澳門的他永久長眠於這片蓮花寶地。

回憶起昔日在恩師畫室習畫的情景,吳衛堅稱老師作畫講求“真、善、美”,認為站著畫畫可更好地“顧全大局”。甘老師採取的並不是一般學院式的理論教授,而是通過身教,讓學生在旁邊觀看學習,實質地感知該如何掌握水分的運用,學懂以手指“救畫”的獨特方法。在恩師的傾囊相授下,吳衛堅畫藝不斷進步,並漸漸形成了個人的獨特風格,難得的是恩師不但認同他的另辟蹊徑,更自謙地稱道“徒弟好過師傅”以作鼓勵,藝術家的胸襟和高尚情操可見一斑!2014年是恩師甘長齡逝世23周年,吳衛堅向郵電局建議並親自操刀,將恩師的水彩畫遺作設計成郵品,以紀念並答謝其悉心栽培之大恩,方寸之間,情深義重。

作品《白馬行的一天》

方寸天地 匠心獨運

郵票不僅是具有經濟價值的郵資憑證,同時也是具有人文精神的藝術作品,更是極具欣賞價值與研究價值的美學對象。從設計“澳門地區藥用植物”郵票開始,吳衛堅便首度成為澳門郵電局特邀的郵票設計者,並與澳門郵票結下不解之緣。在談及他40多年的郵票設計生涯中,有沒有難忘的事時,他提及了當中的兩套郵票。1997年的“幸運數字”小型張,畫面所見茶寮門前兩側的一對楹聯,巧妙地以數字“八四九八一六八,三二二三八六三”代替“發市久發一路發,生意易生百祿生”,目的是希望集郵者在欣賞的同時,亦產生好奇心,從而加以思考並領略當中的趣味性。另一套郵品則是2008年發行的“澳門傳統手工藝品”,分別需要表達牙雕、彩瓷、樟木槓、籐器、珠繡等五個項目。牙雕:須知象牙製品早已在禁售之列,幸而在曾經是牙雕師傅友人的指引下,在草堆街找到了當時唯一可合法地售賣象牙製品的店舖(數年後,這店舖也結業了),購得了適合設計所需的牙雕;彩瓷:儘管澳門的彩瓷工業早已轉至汕頭等內地城市,然而在廠家的幫助下,仍可找到相關產品和工藝資料;樟木槓:這個古老行業亦早已式微並最終被淘汰,透過翻查陳年的《工商年鑑》聯絡到昔日經營樟木槓的老闆,最終在珠海工場找到了類似的雕花酒櫃,算是勉強過關;藤器:經介紹在逸園狗場找到教導失明人士編織藤器的師傅,過程尚算順利;剩下最頭痛的珠繡這個項目一直難以解決,首先澳門早已沒有“穿珠仔”這個行業,更困難的是遍尋香港和內地商店,都沒法找到昔日樣式的珠繡品,正在發愁之際,某日路過婦聯總會地鋪,她們正舉辦支援汶川大地震的賑災義賣活動,飾櫃內赫然放著幾個由善長送出的古老珠繡包,此刻的吳衛堅心中不禁暗喊一聲:“天助我也!”經過一番離奇曲折的輾轉經歷,這套難度達十級的郵品終告任務完成!

一枚小小的郵票,從初稿到成品需要經歷一個漫長且艱辛的過程,方寸之間蘊含著郵票設計師的匠心獨運。吳衛堅的堅持和毅力使其在藝術創作的路上達至盡善盡美的境界,稱之為澳門郵票設計大師實不為過。

講好澳門故事的袖珍名片

郵票是傳播一個國家或地區文化最具代表性的微縮“百科全書”。吳衛堅的郵票作品題材多姿多彩,表現方式也變化多樣,推動澳門郵票的發展的同時,也記錄了澳門特區發展的重要歷史時刻,堪稱澳門的“袖珍名片”,如80年代的“孫逸仙先生誕生120周年紀念”、“端午”;90年代的“澳門格蘭披治大賽車”、“中國舊式商店”;澳門回歸後的“澳門特別行政區成立壹周年紀念”、“澳門基本法頒佈十周年”、“中國人民解放軍駐澳門部隊進駐十周年”等。其郵品曾連續多年獲評選為“我最喜愛的澳門郵票”第一位,多次獲得大獎,以96/97澳門設計雙年獎為例, 其“議事亭前地”、“中國傳統茶樓”、“幸運數字”、“媽閣廟”郵品設計,就獲得七項金獎當中的四項,風頭一時無兩。憑著出色的郵品設計,吳衛堅在2006年獲國家文化部中國文化交流中心授予藝術成就獎。

對於澳門藝術事業的未來發展,屢獲藝術殊榮的吳衛堅有一番深刻的體會和見解。澳門藝術人才輩出,但展示場地卻長期不足,他希望澳門在未來應考慮建立“澳門美術館”,或設立常規性的澳門美術展覽場地,以展示澳門當代的藝術水平;另一方面有關文化部門應完善機制,鼓勵藝術家們捐贈作品以豐富本澳的藝術收藏,促進澳門藝術繁榮之餘亦推進澳門文化創意產業的發展,將有助擦亮澳門另一張亮麗的藝術名片。

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)