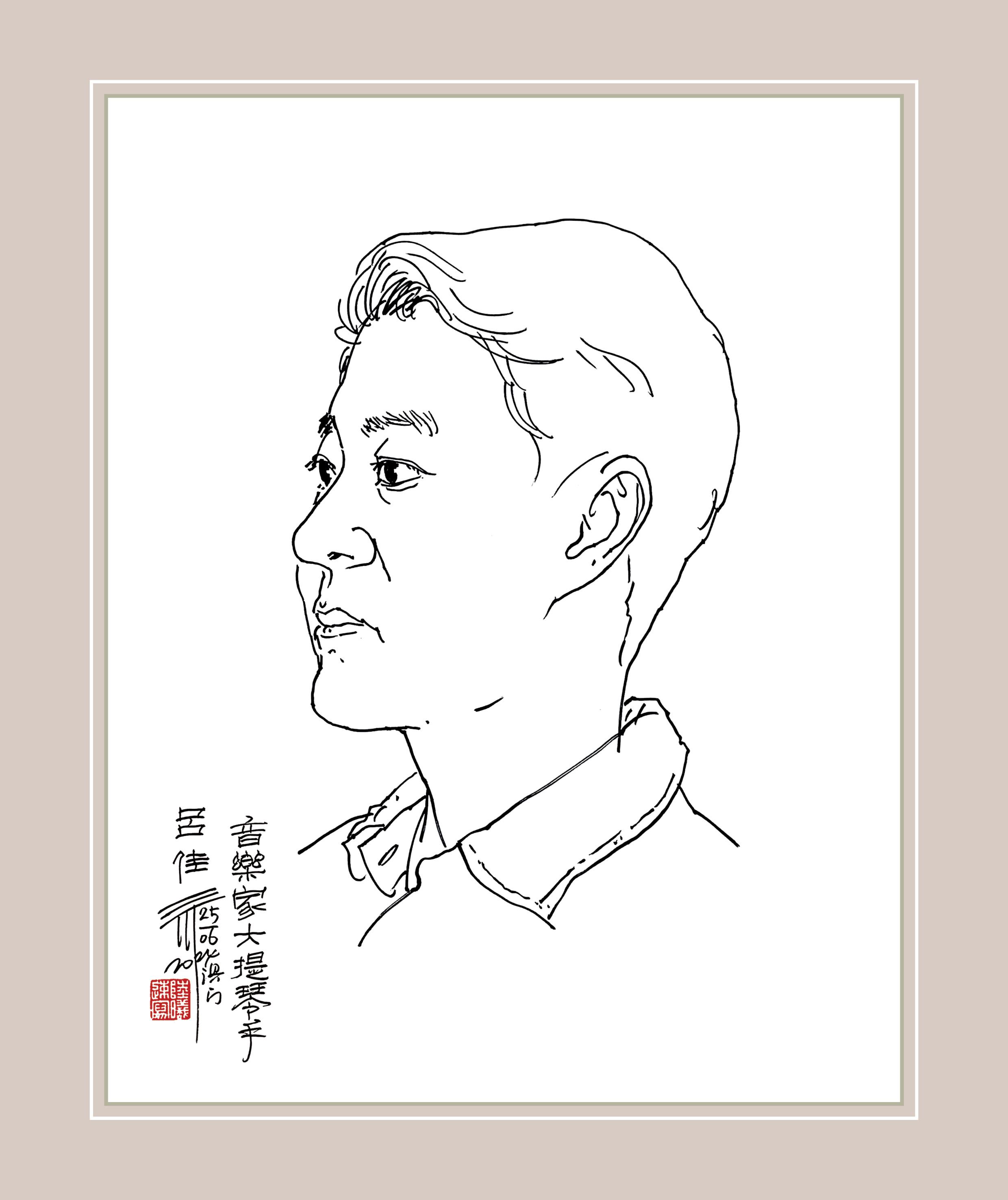

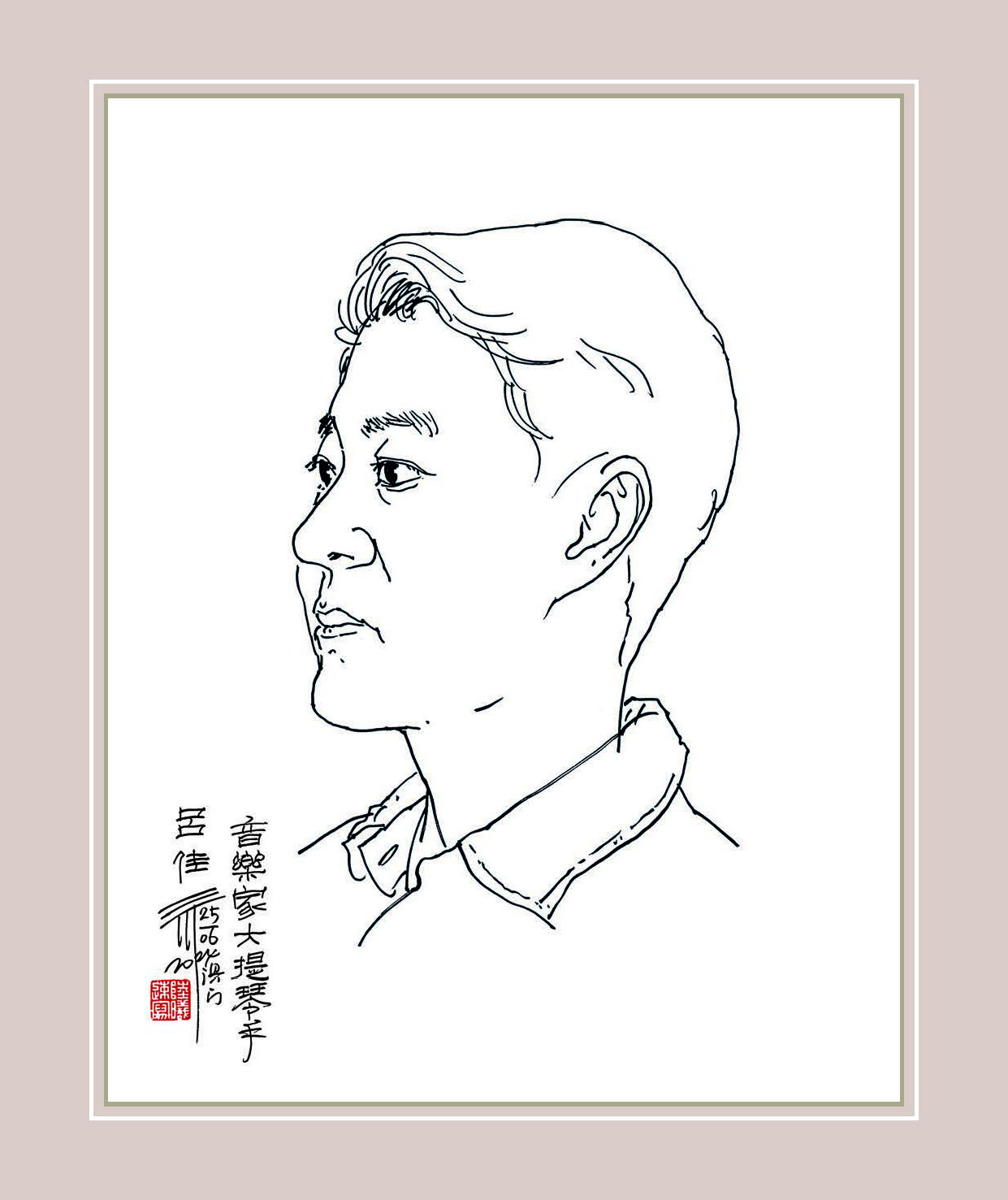

呂佳肖像

肖像畫作者:陸曦

在彌漫著咖啡香氣的早晨,與大提琴家呂佳相約,開啟了一場關於他音樂之路的對話。他緩緩講述起一段珍貴經歷──在大提琴巨匠Valentin Erben教授的悉心指導下,他深情演繹了貝多芬的奏鳴曲。那一刻,他懷抱大提琴,與教授相對而坐,教授輕聲指揮,仿佛施展了某種魔法,讓呂佳的琴聲流淌出直抵心靈深處的動人旋律。那悠揚的音符在空氣中靜靜飄蕩,仿佛連時間都為之凝滯,將我們帶入一個跨越語言與文化的音樂世界,任由它自由地流淌在心間。

琴韻之路

1981年,呂佳誕生於一個洋溢著音樂氣息的家庭。他的母親,一位在軍中享有盛譽的女中音歌唱家,深信大提琴那醇厚的音色最貼近人心的訴說。在母親的薰陶下,呂佳七歲時便與大提琴結下了不解之緣,師從大提琴演奏家周遊先生,五年的光陰為他奠定了堅實的音樂基礎。隨後, 他的成長軌跡延伸至中央音樂學院附小、附中,直至赴德國和維也納深造。2008至2013年,呂佳先後受聘於德國耶拿愛樂樂團、德國亞琛歌劇院交響樂團,並擔任大提琴聲部首席。他深知,在德國擔任大提琴首席,猶如一個外國人在中國民族樂團應聘二胡樂師,必須有足夠的實力去打動評委才能獲選。

呂佳對父母的感激之情溢於言表,在學琴的道路上,父母從未強迫他,而是給予了他足夠的自由和空間,“中學時,我每天大約練習兩三個小時,與一些同學相比,我並不算特別勤奮。” 正是這種適度的練習,讓他始終保持了對大提琴的熱情。大學時期,影響他最深的大提琴家是他在維也納學習時的Erben教授,他是著名弦樂四重奏Alban Berg Quartet的成員,Erben教授甚至建議他暫時放下琴弓,出去放鬆一個月試試,與父母對待他練琴的方式不謀而合,比如父母讓他在暑假出去玩一個月可以不用練琴,雖說是玩了一個月,但是原來技術問題卻神奇地解決了!這種張弛有度的教育方式,讓他的音樂之路走得更遠。“在維也納的七年學習生涯,是我音樂道路上寶貴的財富。”呂佳感慨地說。

2013年,呂佳踏上了澳門這片熱土。談及遷居的原因,他深情地說:“因為在維也納邂逅了現在的妻子,澳門樂團的招聘又恰逢其時。”在澳門,他不僅找到了家的溫馨,更在這片多元文化交融的土地上,開啟了音樂生涯的新篇章。

呂佳

在澳門樂團

談及澳門樂團,呂佳充滿了自豪。“交響樂團是城市的文化名片,澳門樂團在亞洲是高水準職業交響樂團的代表。”他認為,樂團一直在世界舞台上展示澳門的音樂魅力。呂佳期望樂團能擴編至80-90人,以適應更多大型作品的演出需求。同時,他也期待澳門未來能擁有專業的音樂廳,為觀眾帶來更好的視聽環境。

“音樂是需要走出去交流的,只有這樣才能展示文化自信,展現澳門的形象。”他堅定地說。現代派的方崬清則是他特別欣賞的作曲家。2023年,在周遊老師的倡議下,為紀念澳門回歸25周年,方崬清受邀來澳門採風,創作了融合澳門八景元素的大型音樂作品《澳門意象》。這部結合了大提琴、民族樂器、鋼琴、打擊樂的多元作品,獲得中國國家藝術基金支持並已在內地成功舉辦了十場巡迴演出,他希望《澳門意象》能成為繼《七子之歌》後的一張澳門音樂新名片。

在演奏上,呂佳從注重個人技藝的完美演繹,轉變為更加重視與觀眾的情感交流。“每次演出都是一次與觀眾的心靈對話,我希望能用音樂觸動他們的內心。”在說起演奏生涯中難忘的經歷,他便回憶起在維也納留學時參與了由奧地利著名華人作曲家施捷(Shih)組織的維也納太平洋青年樂團的慈善演出,樂手們會到醫院和臨終關懷中心,為癌症患者演奏平靜而愉悅的音樂, 給那些無法前往音樂廳或教堂的老人帶去了精神上的慰藉。“音樂有著觸動人心的力量,好的音樂必定不是膚淺的,只有深入人心的作品才有存在的價值。”呂佳深有感觸地說,他也很感恩澳門樂團也常舉辦像這樣的音樂會,去關注不同的群體。

音樂文化使者

呂佳目前在澳門城市大學隨著名音樂學家戴定澄教授攻讀博士學位,他特別對戴教授在澳門音樂歷史發展研究和理論成果表示敬佩。“戴教授的著作被翻譯成多國語言,讓世界看到澳門的音樂。”隨著粵港澳大灣區的發展,音樂合作更加便利,為大灣區的音樂人才培養提供了更多機會,他也很欣慰自己教導的學生已成功被德國及奧地利的幾所著名音樂學院錄取。

2024年暑期,呂佳到土耳其拍攝紀錄片“琴畫韻鳴──中土文化藝術探索之旅”,將澳門的音樂文化傳播到當地,與音樂家和市民交流。“我希望透過作品演出,讓別人看到一個豐富多彩的澳門,吸引他們親自來澳門看看。”呂佳期待地說。

對呂佳而言,僅僅把音樂演繹得完美並不是終極目標,大提琴是他人生的一部分,是他與世界溝通的橋樑。他希望通過自己的演奏,讓更多人瞭解澳門,感受澳門的文化魅力。呂佳,這位以大提琴為橋的文化使者,正用他的音樂,講述著澳門的故事,傳遞著澳門的聲音。

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)