陸康肖像

肖像畫作者:陸曦

作爲陳巨來先生的得意弟子,陸康先生工書法篆刻,天資縱逸,走刀如筆,尤以鳥蟲篆和元朱文名冠海內。

近年來,他大隱於市,藏身於海,除去友朋約聚,很少在社會公開場合高調露面。他才情絕高,更能守得寂寞,安然棲居於自家領地。唯有自由的精神,才能駕馭豐沛的靈魂。也因爲心中自有日月,便能在平淡的安居中感知光陰的厚意。正如他所言“生活要藝術化,藝術要生活化”,日子或激揚或平淡,陸康先生從來不偕俗、不將就、不隨便,無論對他人,還是對自己。或許,這是一種貴族式的完美主義。

近幾年陸康先生蝸居上海虹橋潛心整理先祖陸澹安文稿之餘,也投身教育,在上海中醫藥大學和上海大學美術學院任教,並創立了美院的書法篆刻專業,擔任研究生導師。

幼承庭訓 名師高徒

陸康先生說自己算是非常勤奮的,一般從上午八點到下午四點半,他都在自己的寓所著書、寫字或刻印,此生沒有雙休日,從無間斷。晚上常風雨無阻地外出與好友同樂聚餐,爲在長時間的辛苦專注之後,尋求放鬆。當年祖父澹安公常與他分享各種應酬與雅集故事,“滿堂花醉三千客”的景象也令他歡喜嚮往。

陸康

於是,陸康一半屬於白天,一半屬於黑夜。黑夜因爲有他,便有了美好圖景:那一定是星月朗照的夜,還有燦爛的人間焰火升空,有率意談噱,有縱情歡笑,有熱忱掌聲;白天則在沉默中述作編纂,刀筆不歇,凡事恭謹恪勤,無敢逸豫。寒來暑往,每一天便在如此極動與極靜的狀態中行進,那就是他平凡而精彩的日常。

陸康從小跟隨祖父澹安公熟讀經史,且旦夕過從、時相請益的都是陳巨來、劉海粟、朱大可、鄭逸梅、潘伯鷹、謝之光、朱屺瞻、錢瘦鐵、周煉霞、錢君匋等名家。

從16歲起,陸康師事陳巨來學習篆刻。他以《十鐘山房印舉》入手,潛心把陳家隽秀妍潤的風格學到極致。不論取法古璽、秦鑄或是漢鑿,他都各有心得。

印如其人。他的元朱文亦行氣靜穆,乾淨秀逸,極工致而富筆意。自元代吾丘衍、趙孟頫奠基定型的元朱文,經七百多年漫長歲月的演變,有如封存的陳釀,不斷地發酵微調,到陳巨來而至陸康的時代,已散發出馥郁的窖香,更進入光風霽月的境界。一印既成,神情軒朗,工穩中不失樸茂,細謹處曲盡雍容,復見爾雅之風。元朱文巨匠陳巨來晚年曾大力推許弟子陸康:“近觀其所作,果蹊徑別開,恢恢乎游刃有餘,時或如巒鳥相逐,奇花初胎,時或雄拔出之,則燕趙兒控紫騮於曠漢,有忽過新豐還歸細柳之概。溯往衡今,循序而進,十年之後,執印壇牛耳者,捨生其誰耶?陸生其勉旃。”大師確有慧眼,一語道破未來。

出走半生 回歸本我

1980年代初,已在滬上成名的陸康懷揣100港元離開故鄉,前往澳門。他一天兼三份工,其中一份工作是做電腦植字,需要夜班趕工,每天披星戴月,遍嘗艱辛。入夜徘徊街頭,他遙望萬家燈火,前路一片迷離。屢遭打擊挫折、幾度瀕臨絕境時,他手中的刀筆始終不曾停息。陸康曾在印石邊款記錄了那段艱難的歷程:“辛酉冬,移居澳門,生活困頓,唯以刻石自勉自勵,自強不息。”

僅僅三年時間,陸康便在他鄉安身立足,他曾連續17年受澳門邀請赴歐洲各國演示書法篆刻、推廣中國傳統文化。兜兜轉轉,浮沉多年,他最終回到上海。他一直嚮往弘一法師的境界, 即平淡天真,自然而然,無法而法。

一面是海水,一面是火焰,這是陸康身上對立平衡的兩端,卻又能做到平心定氣、萬法歸一。大概因爲骨子裡的自在通達、求新求變、追求領風氣之先,在很長時間裡,陸康左手婉約,右手豪放,精謹之餘,同時倚重渾樸雄放、行雲流水的寫意印風。這類印章頗見性情,有大江東去的開闊豪邁,又不失整體的鬱鬱文氣。而從澳門回到上海後,滄桑閱盡,他行事更加低調, 不激不厲,不溫不火,躲進書房成一統,重新回歸乃師蘊藉典雅的印風,以清、靜見勝。一切塵擾,於他俱如指間風雨、窗外煙雲。似往已回,而識之越真,也許人生也是這樣螺旋狀的輪迴罷。

印家之書法,往往帶有金石氣,陸康書法的底氣與獨到之處也正在於此。他四體皆擅,大篆與甲骨文書法皆古韻盎然而又天衣飛揚,別有新意,小篆則沉著舒展而使轉圓活,富有奇趣。令人驚嘆的記憶力,使他能記得過目的所有字體,能隨手轉換四體書寫,包括各種異體字。

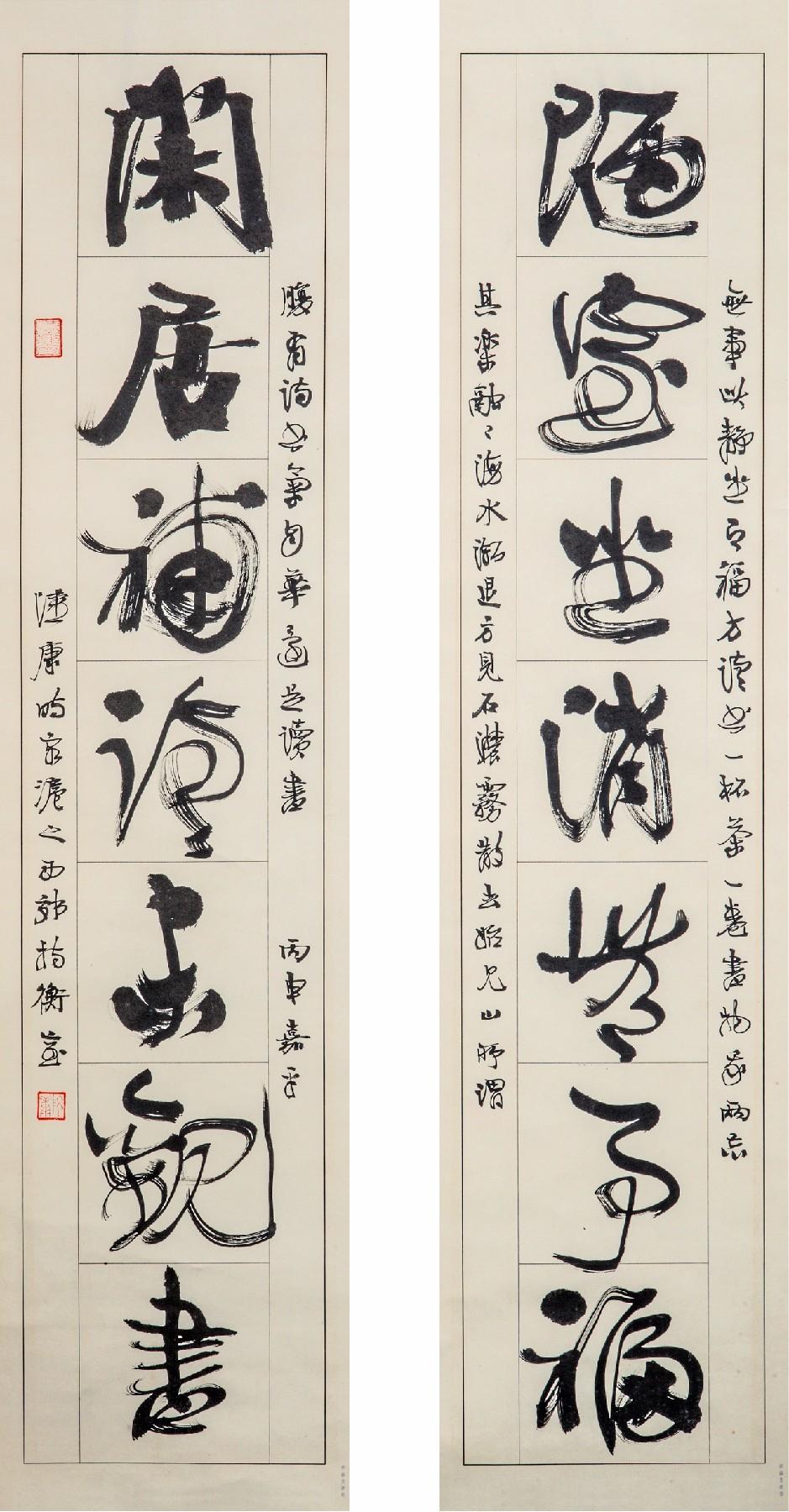

作品《陋室坐消無事福 閑居補讀未觀書》

朋友們多欣賞他隨勢生姿、既富金石氣象又有裝飾意味的隸書,個性獨特鮮明,遙遙一瞥即可辨識。其用筆從容儼然,氣度清剛,而筆劃之間神氣相接、圓轉婉通,一如內心之開闊自由, 又細緻到不留瑕疵。他的小字鐘鼎文書法,古雅精美異常。一卷既成,風雲迭起,有種水流花開的自在與歡喜,亦有子夜聽雪的靜穆與清寂。這正是他爲人處世之寫照,乾淨、開闊、豐富、通透,既飛揚隨性又規矩平和,所謂絢爛至極復歸平淡是也。

藝品 人品

陸康認爲篆刻與書法相通,他說“功力是基礎,寫意靠性情,氣勢靠胸懷,文氣靠學問”。而開宗明義,第一是要做人。祖父陸澹安教會他處世淡然之心境,謝之光則告訴他快樂生活之趣旨。他常說“知足知不足,有爲有勿爲”,必有清醒的頭腦、大度的胸懷和深厚的學問,方能自信、自知、自勵。誠哉斯言,以此衡量其他當代書家,亦可觀其大概,比如劉一聞的作品頗具學者氣,韓天衡的神采則藏辯證法,無不與個人性情學問相繫。

在談及具體的書法欣賞時,陸康先生表示首要之處是要符合書法的法則,細察一筆一劃是否有功力且到位;其二是觀察字的結體造型穩定與否、字間通篇組合是否合乎法度。黑白通融、字雖小而有大氣象,便是功力畢顯,於篆刻亦是如此。此外,書法線條中展現出來的節奏感、律動感、蒼茫感,是撥動觀者情緒的重要尺度,以此配合文字賦予的深情,念文、讀字、品線條、看構圖所帶來的感動與震撼則非同一般。

書法篆刻與個人的生活經歷密切相關。無論在海上、在澳門、在歐洲列國,陸康都能做到從容處變,心體廓然,動靜偃仰皆存大家風範,“自有一股凜凜英雄氣”,在其書法篆刻的字裡行間,刀筆之間,也在眼底眉間。唯有心無芥蒂、寧靜閑雅的狀態,方能寫出富有靜氣與書卷氣、令人心有戚戚的字,這樣的書法是當下的一種尊貴的文化符號,也是一種與中國文脈接軌的心靈觸動。

陸康認爲,藝術既然來源於生活,那麼只有復歸於日升月落的平凡日常,才能持之久遠。

注:

本文由鄧美珠根據上海大學美術學院副教授胡建君之《此生只願作閑人》、《與中國文脈接軌的“心畫”》編撰。

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)