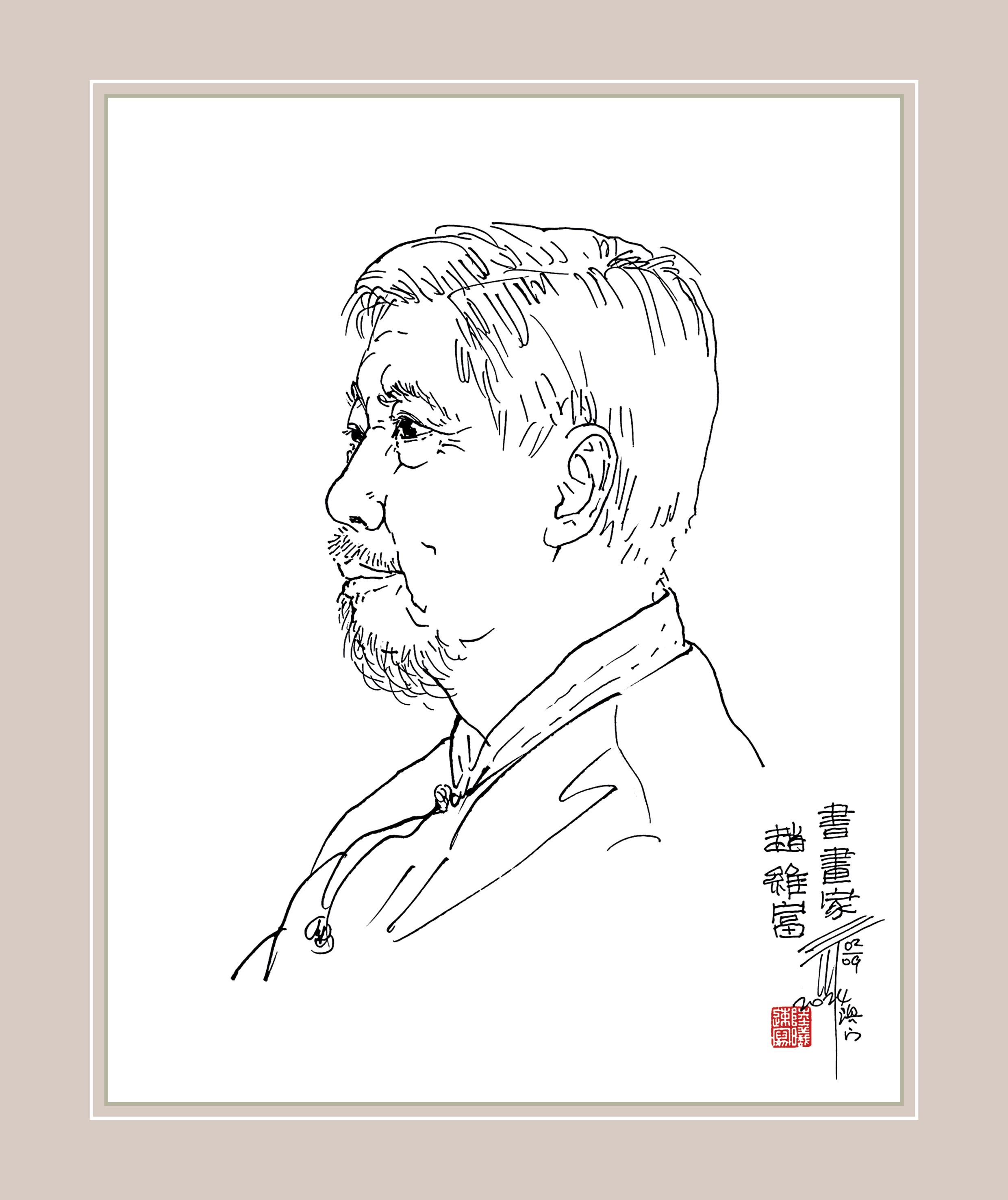

趙維富肖像

肖像畫作者:陸曦

和澳門畫家趙維富見面是在“爛鬼樓”,當時他正和數位書法家一同在路邊給往來行人書寫春節揮春,一張接著一張,人群圍著桌子,小孩子喊“身體健康”又喊著“學業進步”,每逢春節趙維富便會在不同地點為市民書寫揮春。這些年在澳門各書畫社團總能見到趙維富的身影,他是澳門書畫社團裡最活躍的一份子,同時擔任“澳門文化藝術學會”會長。隨後我跟隨他來到大三巴腳下的工作室“黃楊書屋”,這書屋名的來處是因為趙維富出生在珠海斗門的黃楊山腳下, 七歳來澳讀書,那時是20世紀50年代初期。童年的趙維富在培正小學入讀,受美術老師譚弼啟蒙。70年代初趙維富便轉而跟隨李論學習油畫、水彩、書法、裝裱、音樂等。

1973年趙維富在美副將“蒙羅麗莎畫院”學畫,那時的學徒是一邊學畫一邊將作品賣給畫院,畫院會將學生的畫作出口歐美,趙維富笑言他那時是去學畫畫的,不捨得將畫賣出,所以沒賺到畫院的錢。當時一張20*30的油畫可以賣二十多元,也算是不錯的收入了。1978年趙維富入赤瓦堂美術學苑跟隨趙偉夫深造水墨,直到1982年,33歲的趙維富和友人一同開辦了“藝之軒”文房用品專用店,還獨家引進不少台灣美術雜誌、畫冊,許多澳門畫家都是從此處購入文房四寶和海外雜誌的,每出新一期都會引來討論。

畫廊轉手後趙維富先後從事過許多工作,最後在中西創新學院擔任總務十餘年,直至2025年退休。

1996年趙維富、潘國雄、許永秀、梁教智、鄧貴文將崗頂教堂傍地盤出土明清青花瓷3000餘件捐贈籌建中澳門博物館收藏

在新橋蓮溪亭舉行“陶瓷知多少”講座

搶救遺珠

回憶往事,趙維富印象最深刻的是一九九四年的一個夏天,龍嵩街近崗頂一段六、七十呎長、十呎高的石牆突然塌下,壓毁了十多部車,幸得無人傷亡。有關當局用尼龍膠布覆蓋斜坡, 直至翌年七年地盤動工興建新廈為止。當挖土機挖開泥土時趙維富路過該處發現了一堆青花瓷殘片,他趕忙拾了幾塊回家清洗乾淨,約上幾位陶瓷愛好者一同研究,均認為該批是出自明朝萬曆、天啓年間的外銷瓷,於是組成五人的發掘小組,趁每日工地開工前及完工後進工地收集大小陶瓷碎片。經過五個多月的時間,趙維富等人共收集了十多桶殘片,三千餘件。趙維富說﹕經過清洗整理後,發現大部分為明末清初的青花外銷瓷,亦有少量較早些的紅綠彩瓷。形狀多是青花大碟、大碗、小碗、小杯、花瓶、軍持等器物的殘片。紋飾方面爲典型的外銷瓷式樣,有菱口及圖畫開窗等。題材方面有荷塘水鳥、山水樓閣、梅竹、牡丹、荷菊、游魚瑞獸、壽星戲嬰等,畫法較爲隨意。唯瓷質潔白亮麗,經清洗後光潔如新,非常可愛。底款方面亦豐富多采,有十餘種之多,包括:大明成化年製、成化年製、天祿富貴佳器、奇石寶鼎之珍、富貴佳器、萬福攸同、大明嘉靖年製、大明宣德年製等,其中一塊最特別的是天啓五年承造,此殘片瓷質非常細膩潔白,是一隻青花小碟,碟心繪團鳳紋,青花發色濃艷亮麗,底款雙圈書“天啟五年承造”,天啓五年即公元一六二五年,而天啓只有七年時間,這是一件非常難得的殘片,因有精確的紀年。曾有內地陶瓷專家垂青此殘片,要求捐贈予內地某大博物館,但為我等婉拒,因此殘片在澳門發現,最好能留在澳門,如今,這塊殘片亦與其餘三千餘件外銷瓷殘片一同成爲澳門博物館的藏品,公開給市民及遊客參觀欣賞。

社團藝術

澳門文化藝術學會成立於1997年,趙維富參與創辦並任副會長,隨後任會長一職至今,每年都辦兩個展,一個是收藏展,一個是會員作品展。會員作品展是澳門美術界多年來用以行內交流的慣行做法,而收藏展則較為罕見。早期許多畫家都有收藏的習慣,因應各人愛好不同則收藏不同門類的作品,收藏展使大家將自己的藏品展出交流並分享予市民大眾。從學畫、賣畫及文房四寶,到收藏再到策展辦展,趙維富伴隨著澳門美術界數十年的發展,他不止活躍於每一個書畫展館,還持續深入街區,與街坊鄰里交流書畫創作,聚龍雅集早已變成了關前街的一道風景線。

2013年時任行政長官崔世安一行視察老城區永福圍

2019年澳門藝術家推廣計劃“夢裡依稀──趙維富作品展”開幕

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)