黃豪生肖像

肖像畫作者:陸曦

蘇珊.桑塔格曾在其著作《論攝影》中這樣寫道:“老一輩的攝影師,把攝影說成是英雄式的全神貫注的努力、苦行式的磨煉,以及一種神秘的接受態度,即接受那個需要穿過未知的雲層才能瞭解的世界。”這三點不同尋常的特徵,於澳門的黃豪生先生身上,皆可得到印證。甚至於他與攝影結緣的過程,也宛如宗教信徒接受神召:只因年輕時觀看了一場展覽,黃豪生便下定決心投身攝影,此後在美國求學數年,回到澳門後潛心創作,終成一代攝影藝術家。

雖家中從未有成員從事藝術方面的工作,自少年時起,黃豪生便已先後跟隨譚智生與沈培炎老師學習素描和油畫。素描幫助繪畫者以全新的角度,看待光影、黑白的變化,以及灰階的層次,也幫助黃豪生了解了黑、白、灰相互間的關係,對其日後的攝影生涯,起到了極大的作用。

此後,他進入東亞大學(即澳門大學的前身)修讀藝術與設計方面的課程。1984年,澳門文化司署舉辦工作坊,在工作坊中,黃豪生跟隨藝術家貝澧道(Nuno Barreto)學習如何通過絲網印刷進行藝術創作。也正是這一年,在香港藝術中心,他意外走進安塞爾.亞當斯(Ansel Adams)的主題展覽,於攝影大師的作品前目瞪口呆:“原來攝影是可以這樣的!”

1985年,黃豪生做出決定:入讀美國加州藝術學院藝術系。在攝影課上,他遇見了克里斯.約翰遜(Chris Johnson)老師,此人正是亞當斯生前的助手──事後看來,命運似乎註定要推動他向著攝影的方向前進。那一年夏天,他前往亞當斯所生活的小鎮參加工作坊,雖大師已於一年前與世長辭,然生前所主持的活動,在其後依舊延續了下去。短暫的一周時間裡,黃豪生參加講座、接受各導師的指點,更得以造訪亞當斯的暗房。或是受此鼓舞,兩年後,黃豪生轉入洛杉磯的藝術中心設計學院,接受了更專業、嚴格的攝影訓練,他笑稱當時的經歷如同軍訓一般艱辛:“轉學前,我們每個學期末都要做一個大項目;轉學後,每一日都是大項目。”

取得學士與碩士學位、留校任教數年後,1994年,黃豪生正式離開美國、回到澳門。此前, 他早已開始個人創作。1989年,他在澳門葡文書局舉辦了第一次個人展覽,同年創作的“碎片” 系列捕捉了洛杉磯聯合火車站破碎的局部細節;1992年,他的“內”系列在加利福尼亞州展出, 一年後亦出現在了澳門的展廳中。該系列主要以澳門崗頂劇院舞台為背景,人物則來自各行各業,分別是畫家、磨刀師傅、三輪車夫、武術家與神父,並佐以其工作或生活所相關的石膏雕像、座鐘等物件。建築內景、人與物並置,通過中途曝光和疊印等技術的運用,藝術家隱秘地揭示了三者內在的聯繫。時任《文化雜誌》總編輯的官龍耀認為,“內”展現了澳門這座城市內裡的靈魂,於《“內”黃豪生攝影藝術的澳門形象》一文內,他做出如是評價:

“在黃豪生的‘內’系列照片中,澳門日常生活、歷史遺產和風土人情水乳交融,展示出一種和諧而富有啟發性的組合,並具有濃厚的文獻價值。”

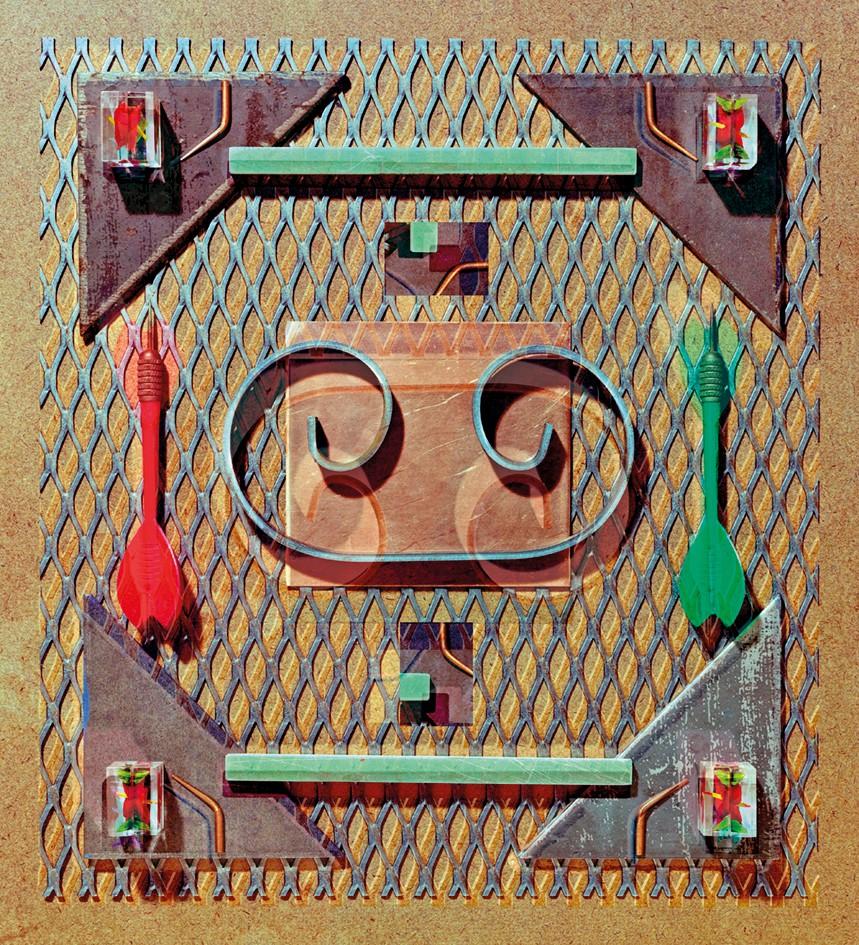

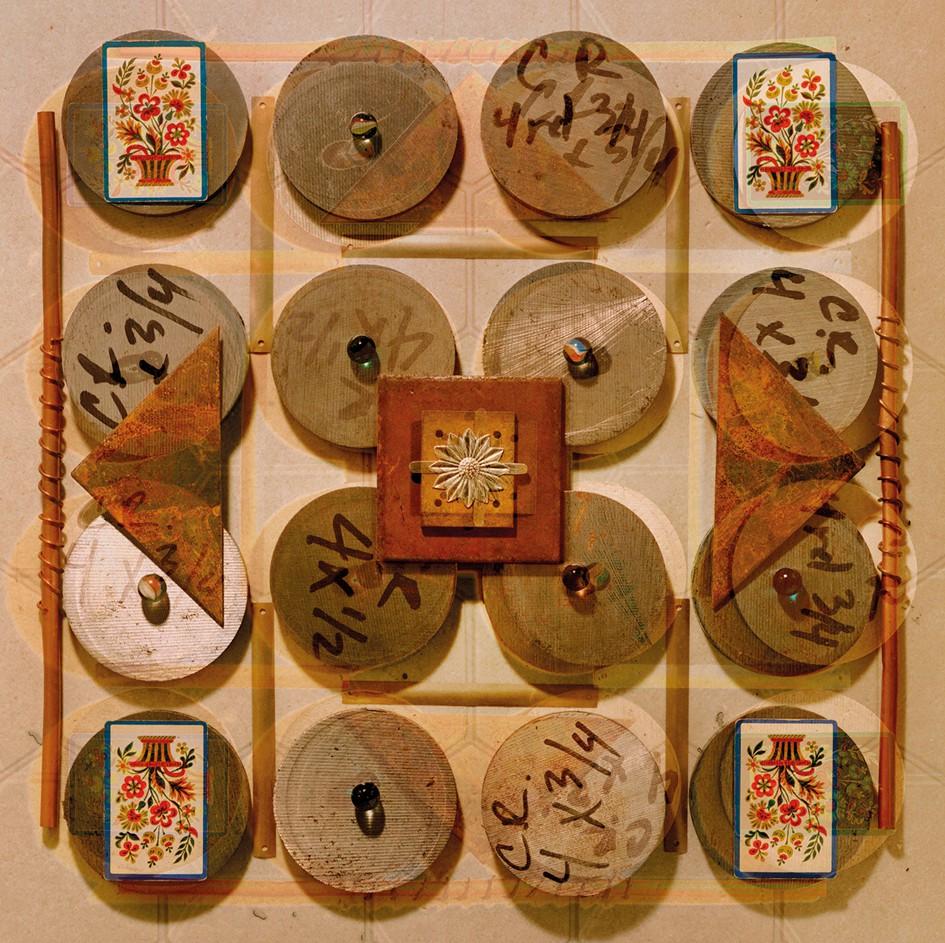

“文獻價值”,或可言之為深刻的知識性,是黃豪生不同時期作品少有的共同點之一。他坦言自己喜歡嘗試不同的風格、題材,“別人總會問我,你是甚麼類型的攝影師,肖像?風景?靜物?建築?”因為許多人並不知道,這世上確實存在著多變的創作者。作為黃豪生攝影道路的啟蒙者,無疑,亞當斯對他的創作影響頗深。傳統風景攝影是黃豪生最初的創作風格,不過,經歷了這一階段後,他開始投身當代攝影。九十年代,攝影藝術受到數碼技術的衝擊,在此浪潮中, 黃豪生創作出數碼攝影與傳統攝影技法相結合的“無題”,與他之前的作品相對比,“無題”的色彩前所未有地鮮麗、大膽;此後,他又開始嘗試將影像與實物相結合,創作出脫離平面的攝影作品,如1999年的“攝影構成”系列與“孔明”系列,以及2007年的“亞婆井”和2010年的“水落石出”。

黃豪生創作的多樣性不僅在於風格,也在於不同領域的融合。青年時期,黃豪生曾與兩位朋友組成樂隊,在澳門一家擁有駐場樂隊的餐廳演出。他是吉他手,亦會一亮歌喉。因而對於音樂,也有與別不同的感知能力。2007年與2010年,他分別創作出“協奏曲”和“岩音”系列。前者是當代建築攝影,鏡頭對準了建築物的細節而非整體,突出其曼妙的線條與結構,與此前的“碎片”有異曲同工之妙,又加深了科技感與設計之美,的確是一組旋律和諧的現代協2 奏曲;後者是海邊蒼涼的巨石,線條嶙峋而崎嶇,盡現大自然的生命力,成功捕捉了被海浪擊打後,迴響於岩石深處的低沉回音。通過攝影傳遞音樂之美絕非易事,何況是兩種截然不同的音樂。藝術上的多感官實驗,與他攝影創作的多樣性,本質上一脈相承。因為,唯有多角度出發、多風格的轉變,才能呈現出他眼中這個神秘而豐富的世界。

2014年,澳門博物館舉辦展覽《珂羅.重現──湯姆遜與黃豪生的光影對接》。展覽分為兩個部分,首先是十九世紀英國攝影家約翰.湯姆遜(John Thomson)濕版攝影作品,第二部分則是黃豪生以澳門為主題、為該展覽特別攝製的濕版攝影作品。濕版攝影涉及了許多被視為危險品的化學藥物,光是為了進口這些藥物,黃豪生就耗費了兩、三年的時間。此外,濕版對於技術也有非常高的要求,於是,這樣的古法攝影便逐漸失落於新技術的洪流之中。在接到博物館委任、開始濕版攝影創作、在古舊的大型相機上進行操作後,黃豪生感慨“仿佛回到了十九世紀一般”, 他於是乎與湯姆遜隔空相望,各自對二人所處不同時空的澳門進行拍攝,亦再度證實了自己對傳統攝影的喜愛。

現如今,亦有許多年輕人希望能接觸傳統攝影。以黃豪生的話來形容,便是一種“尋根”行為。他說:“如果一個人不知道攝影的來源是甚麼,那麼他對於攝影的認知,就可能是有限的了。”傳統攝影要求拍攝者具備高度自主性,人便得以擁有知識。反之則是高自動化的現代攝影,數碼相機、手機軟件協助拍攝者對照片做出調整。科技的進步方便了攝影工作,這無可厚非。但攝影的嚴肅性卻由此淡化。安塞爾.亞當斯曾言:“一張照片不是一次意外,而是一個概念。”將手指按在快門鍵上,如機關槍掃射一般,對目標物發起成百上千次進攻,再從中挑選出數張還過得去的照片,以此作為創作的成果,絕非黃豪生的行事風格。

現實雖可被相機鏡頭直接抓取,其內在卻為表象所隱蔽。唯藝術家的大腦和雙手,才能解放表象之下的真意,將其展現在觀者面前。對現實盲目的無意識抓取,無法取代有意識的創作,只有穿過雲層,才能觸碰事物的真諦。回歸傳統,或使傳統煥發新的生命力,便是對攝影最根本、最深刻的堅持。而這,也是攝影藝術家黃豪生一直以來都在做的事。

作品《物品 No.4》

作品《物品 No.5》

作品《物品 No.8》

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)