問:現在開始“澳門銀行業”的訪談,這次的項目主要就是研究澳門銀行業的歷史與變遷。今次的受訪者是在大西洋銀行工作多年的招霞小姐,我是口述歷史協會的訪談員,我叫鄺芷琪,現在是2018年8月23日晚上7點50分,我們現在正式進行訪談。

今次訪談是作為“澳門銀行業”的其中一部份, 訪談的內容將有機會出版成書,或者會成為一部份歷史的資料,亦可能會用於展覽、演講等的學術活動,今次訪談我們會進行錄音和拍照,請問招小姐是否同意?

招:錄音可以的。

問:現在我們正式開始訪談。

圖1 受訪者招霞(右)與訪談員鄺芷琪合照留念。澳門基金會,澳門口述歷史協會提供。

問:招小姐,您是何時開始進入銀行業工作?為何會入行?

招:我是1981年開始入行,當時是在香港讀書後回到澳門,所以就加入一間葡資銀行。

問:您是從開始就做這間葡資銀行到現在嗎?

招:不是。我曾在幾間銀行工作過。第一間就是大東銀行,後來因為被另一間銀行收購,工作了大概七年,就轉到多達亞速爾銀行工作了一年半,然後就轉到大西洋銀行工作。

問:在大西洋銀行工作多少年?

招:超過二十八年。

問:在這二十八年來,有在不同的部門裡工作嗎?

招:工作過多個部門,一開始入職時我是personal assistant(個人助理),後來轉到international division(國際分區部)、Project management(項目管理部)、Business development(業務發展部)。(業務發展部)是屬於零售業務部,當時接觸較商業性的事務,(在這部門)工作時間比較長,也因為範疇比較大,所以在2012年開始,就轉到Corporate division (企業金融部)。

問:做過不同種類的部門,對您的性格會否改變?或者是挑戰會否不同?

招:其實每個不同的職位都會有挑戰,要視乎當時的環境。澳門這個小城,幾十年來的轉變都很大,我想在澳門很多人誤以為大西洋銀行是一間政府銀行,但其實不是。大西洋銀行所認知的客戶也不同,在過去的多年,我的工作是不需要面對客人。自從1999年開始就需要面對客人,在這個過程是比較辛苦。但當我一接觸需要面對客人的工作之後,挑戰性是非常大。當然每個階段都有不同的挑戰。例如我在Project management(項目管理部)工作時也是銀行轉變的期間,所需要承受的壓力也是非常大。大概是每一個階段也有每一個階段的挑戰。

問:您在銀行業裡面有發生過任何大件的事情是對您有所影響的嗎?

招:會。例如在1996年,我是從比較back office (後勤)的工作,以往我是做personal assistant(個人助理)、international division(國際分區部)、project management(項目管理部),但因應銀行發展的方向(而轉變)。因為在1996年銀行也是在轉營,因應1999年回歸,銀行亦作出相應的策略和轉變。銀行當時有使用新系統,當時我們特別成立一個部門、小組去負責這件事。我是負責零售業務部的部份,我們需要將一套新的系統(套用到)各分行網絡。以往大西洋銀行未必著於分行網絡,但知道將來會發生的挑戰和轉變,大西洋銀行就希望可以把所有分行的網絡(連起來)······說真的,若果分行系統未能完善,根本是不可能對客戶好,所以我們要把當時的銀行系統更新,我是負責把分行網絡(連接上)新系統以供使用。幸好地新系統能順利使用,我們在1998年開始使用,因應系統的需要,就把某些系統更新。

另外,我也推行mobile banking(網上銀行),以及call center(客戶服務)。之後我們也有推行信用卡系統,這個也是銀行業一個很大的挑戰。因為大西洋銀行在1994、1995年時已經有發銀行卡,當時是由香港某一間銀行幫大西洋銀行發卡。由於當時對於在澳門發行(信用卡)市場會有多大,潛力有幾多(也是不太清楚),所以當時我們就委託香港一間銀行去進行發卡的任務。但由於千年蟲問題,由1999跳到2000,我想所有的IT(科技資訊部)都需要想辦法(解決),大家也不知道能否過渡這一關。當時這間香港銀行就把發卡任務交還給大西洋銀行,最主要原因是他們也要照顧自己,所以1998年時就把在香港所有的資料都搬回澳門。

大家都開展一個新的系統、信用卡中心,當然在這發生之前也做了很多的preparation(準備工作),不只是單單把香港的資料搬過來這麼簡單,我們之前還要揀選vendor(外判公司),vendor evaluation(外判公司評估),有很多準備工作需要完成,選擇一套系統、一個vendor,才能把資料從香港轉到澳門。運送的過程裡面也不是一等於一,或者一加一等於二這麼簡單,有很多data mapping(數據吻合)(的工作需要完成),也有很多準備工作需要做,當時也花費很多資源去完成整件事。幸運地我們是成功的!順利地我們成功了(把數據轉移到澳門)。所以大西洋銀行在接下來的日子,信用卡的業務是發展得非常順利,在信用卡業務上是發展得非常快,我們的IT support(科技支援)也是十分好,據我理解大西洋是本地第一間(銀行擁有自己)的信用卡中心。

我們完成了發卡的業務後,也有進行收卡的業務,這也是之前沒有的,所以也花費了一些時間去研究如何實行,最後也成功地收取很多商戶。現在回想起可能覺得很簡單,但當時過程裡也是花費了很多精力、人力、物力去完成。效果是非常好,在信用卡的業務做很非常好,我們團隊很自豪,因為在澳門是數一數二的,甚至在香港我們也是備受尊重,我們是獲得很多獎項。

問:剛才有提及會與商鋪進行收卡的業務,您可以解釋一下這是甚麼業務嗎?

招:當時是1999年,澳門商戶是收信用卡(作付款的方式)。例如在一間餐廳,用餐後需要付帳,可以使用信用卡去代替現金支付,當時在1999 年這做法並不太普遍,如何去說服商戶,為何使用信用卡支付會比現金支付(盈利上會)有增長?當然首先是要去說服自己的同事,由這個同事出外去到商戶(解釋),令商戶明白銀行是有收費的(但同時是有價值的)。

銀行配置儀器安裝在商戶,然後當客戶使用信用卡支付時,每個交易銀行都會收取佣金。商戶當時會認為以現金支付也可以,何以需要用信用卡支付還需要付佣金呢?而且收取現金還可以即時收款。但我們需要解釋給他們,這是多一個渠道可以(提升生意額)······例如客人可能現金只會消費五百元,但使用信用卡可能會增長到消費八百元。我們是用不同的方法去令商戶明白,其實這是一個付款的方法。過去這幾年都證明這是成功的。例如去買一件衣服,用現金支付的時候,客人可能會顧慮很多,但若果以信用卡付款,其實是五十六天後客人才需要還信用卡款項,客人會安心這筆款項會在他們發薪水後才需要還款,變相客人消費的模式也在改變。其實亦可以看到銀行的發展,在澳門有很多地方都是以現金為一個基礎,但如果轉變成用數碼方式去付款,是一種轉化的過程,是逐步逐步,不是一日可以發生的事情。

問:剛才有提及到大西洋銀行在發卡和收卡都是十分成功,獲得很多獎項,有哪些獎項可以和我們分享一下?

招:我想不起是哪一年,是The best in Macau,每年都不同的獎項。

問:剛才有提及到1995、1996年有一個新的系統,是否因為大西洋銀行因應著歷史的因素在職能上有所改變?

招:是的。其實轉一個新系統,剛才提及過以往大西洋銀行大部份的業務是政府出納、支付的方式,但在回歸後,大西洋銀行和中國銀行共同分擔這業務,所以因職能上的有所改變,需要參與更多商業性的活動。

問:中資和葡資銀行的差別在哪?

招:公司文化。葡資銀行是較為西化,兩者的公司文化會不同。當然我沒有在中資銀行工作過,他們的文化是怎樣、差異的地方是哪裡,這些我都無法講述。但我可以告知,在我認知的情況下,葡資銀行就會活躍一點、彈性會大一點。但這到底是否好,或者中資銀行有否其更好的優點,這些我就不能在此一一講述。當然大家的文化是不同。

問:以往大西洋銀行若果收到其他銀行的支票會如何運作?

招:澳門以現金付款的方式為主,以支票(付款)方式不多,在一個地方若果要有一個自動化的(交收)系統,資源、成本都會很大。所以在澳門就以人手操作的方式(進行交收),票的交換是AMCM(澳門金融管理局)的責任。所有銀行在每天的早上去到AMCM的票據交易所,在南灣商業中心四樓,各銀行去交換收到的支票或者退票。每天兩次,早上一次,下午四時一次。若果有退票,就需要通知客戶已退票,而大西洋銀行就擔當一個對沖的角色。

問:現在這交收支票的過程有所改變了嗎?

招:應該是在2017年他們改用數碼方式。例如以往(各銀行都會印製自己的)支票簿,長短都沒有限制。但在2017年AMCM(澳門金融管理局)對每間銀行發出guideline(指引),每間銀行都需要按照指引去印製支票簿,由於需要統一以機器scan barcode(掃描條碼),所以支票的長度是所有限制。現在就改為用數碼的方式去進行支票的交收。

問:銀行業在多年來經營上有所改變嗎?

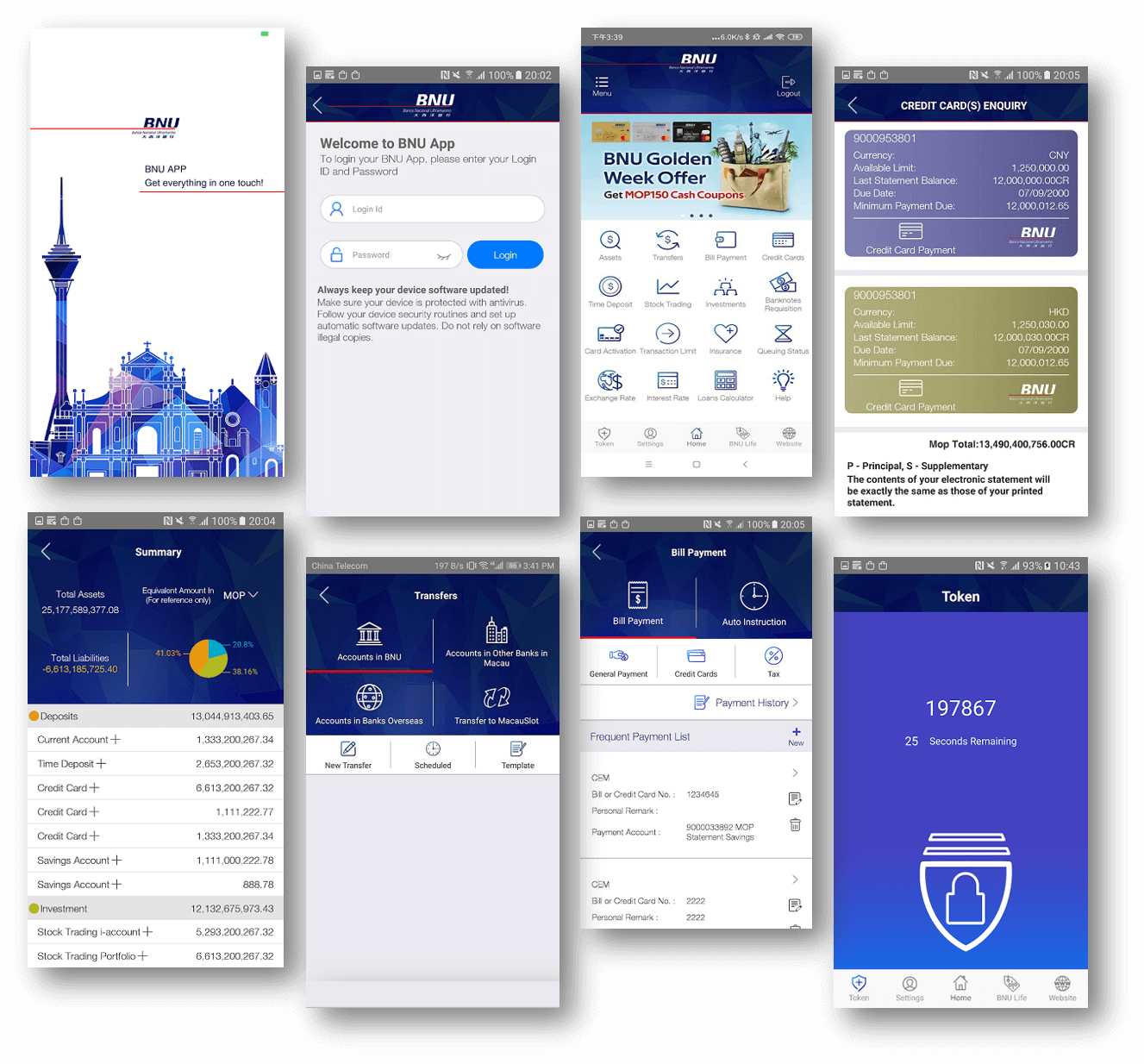

招:分幾個階段,以往有很多普通的客戶,在銀行進行存錢提款的事務,但現在還會繼續排隊的客戶不多,當然也是還會有一部份,但大部份我相信都已經使用mobile banking、online banking(網上銀行)去處理,一部手提電話已經能做到很多的事務。以往所有的事務都要去銀行,可能連一個簡單的轉帳都要在銀行排隊排一段時間,但現在在online(網上)已經可以處理。online(網上)其實是代表用電腦、手提電話、總之是digital(數碼)形式的方式。不同的media(媒介)其實只是一個channel (渠道),只不過是透過不同的媒介去完成銀行的功能。另外,現在很多時候都不只是現金交易,以往是現金的世界,現在已經是數碼世界。

圖4 大西洋銀行網上銀行應用程式界面。(圖片引自大西洋銀行官網,https://bit.ly/3e5D3rO)。

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)