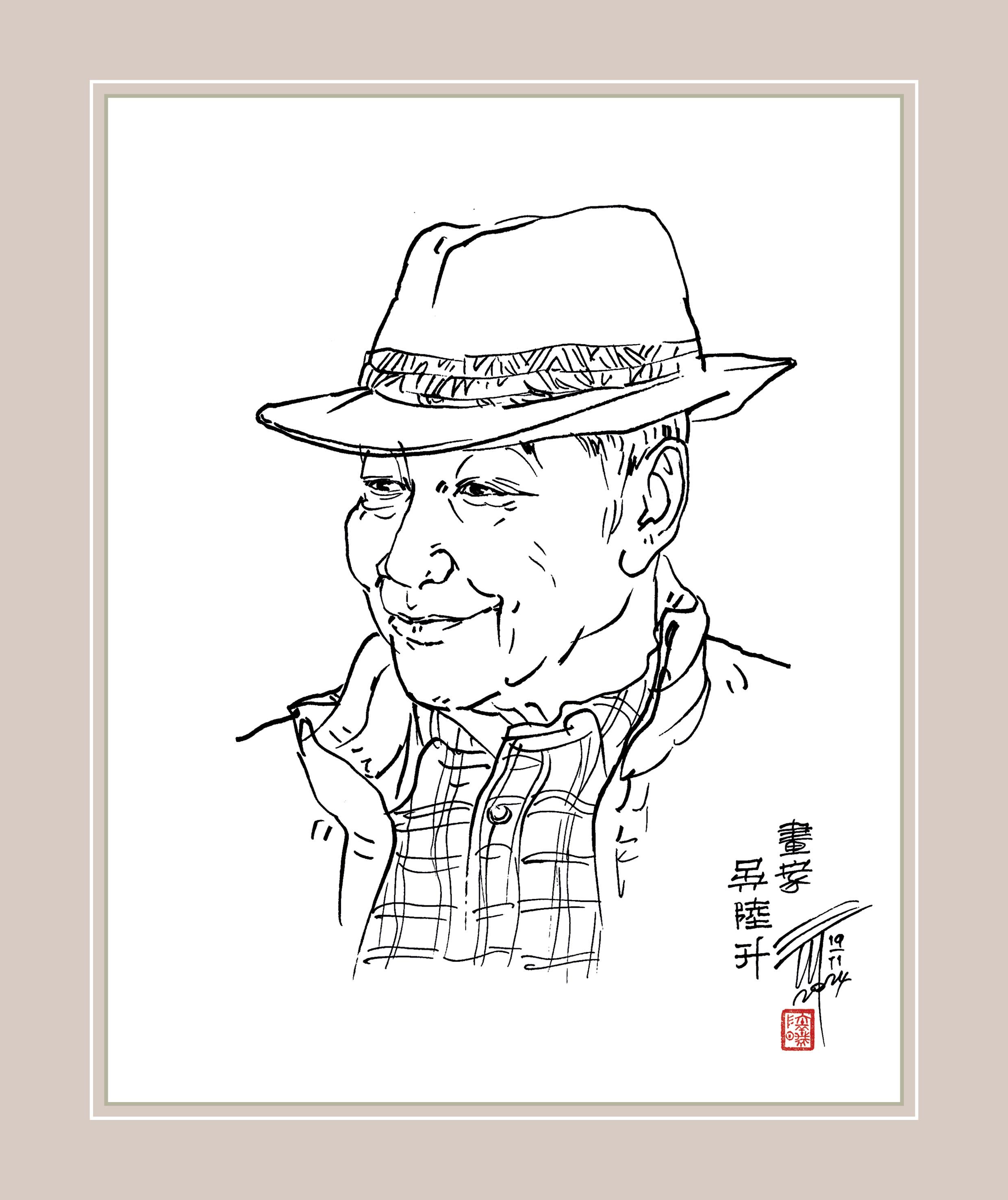

吳陸升肖像

肖像畫作者:陸曦

1956年,吳陸升出生於新疆喀什。四歲時,他無師自通開始畫畫。談起童年,他回憶道:“我六歲的時候,父親去世。當時我在畫小汽車,所有的人都說父親去世了,我不相信。全家人都在哭,我還在畫我的小汽車。”

20世紀60年代,南疆是中國大陸偏遠且落後的地區。在沒有專業繪畫老師,也沒有相關藝術書籍的背景下,吳陸升對畫畫的熱愛完全出於本能。正是這種原始的環境,讓他在山野間自由創作,與喀什的駱駝、駿馬和犬隻一同成長。談到這段經歷時,他笑言:“還好沒有人教,如果有人教,可能就失去自我了。”吳陸升認為,創作是隨心而發的,藝術家需要不拘一格的表達方式。

“上山下鄉”時期,吳陸升與其他人一同來到農村勞動,扛著鋤頭早出晚歸。然而,在集體下鄉的氛圍裡,吳陸升對於繪畫的熱誠並未被體力勞動所消磨。在沙漠中,午休時大家都找陰涼處休息,他卻利用這段時間畫畫。當時,一位改造中的右派注意到他的努力,“往後每次我們在田間地頭休息的時候,他都給我講人生的哲理,我受益至深。”後來,吳陸升被喀什文化館破格錄用。雖然他只有十幾歲,但在當地知識青年中,他的畫畫水平最為出色。很快,他包攬了文化館所有的繪畫任務,甚至連街上的廣告牌圖案也是由他設計的。

1977年,改革開放,全國恢復高考。1978年,吳陸升進入新疆藝術學院美術系的國畫專業學習。於南疆生產建設兵團慰問時,他接觸了當地的軍墾戰士,後來,吳陸升將當時所見農耕場景放進自己的創作中,於是有了大學畢業作品《軍墾年代》。1982年,《軍墾年代》入選中國美術家協會舉辦的《中國農墾》畫展,並在中國美術館展出。畢業前後,他還創作了三幅關於家鄉喀什的畫作:《喀什噶爾之夢》、《南山坡上》和《進山圖》。其中,《進山圖》(1983年)入選《新疆好》畫展,《南山坡上》(1984年)入選第六屆全國美展並被收藏。

2023年,中國馬球公開賽邀吳陸升先生現場寫生

吳陸升接觸當代藝術是在四川美術學院的一次研討會上。當時的院長葉毓山,給在座的青年藝術者們講解了繪畫的發展方向,並且鼓勵青年人創新,“不能一味模仿古人或外國人,而是要從生活中提煉新的高度”。那是吳陸升第一次聽到“當代藝術”這個詞。從那時起,他開始探索當代藝術,並在“八五新潮”中大膽嘗試,突破傳統繪畫的規則。

他移居南方源於機緣巧合。一次全國巡展,他隨藝術家們從北方一路南下,經過深圳、佛山和韶關等地。談到廣東地區的飲食,吳陸升坦言:“在新疆都是吃羊肉、牛肉,算是比較粗糙。品嚐了粵菜以後,我就覺得這個太好吃了。”而當他來到珠海時,更是心生快意,“這座城市很舒服,綠化好,靠海,一年四季溫度沒有太大的變化。最吸引人的,是珠海的空氣可以罐裝出口。從那開始,我就決定一定要到珠海來。”

南下後,他在珠海唐家灣華夏學校擔任美術老師,教學之餘,亦潛心創作。那些年,吳陸升成為當地最具影響力的美術教師。然而,華夏學校倒閉,他接受了澳門教業中學邀請,開啟新的人生階段。多數人眼中,澳門是高度城市化的地區,但吳陸升卻被其獨特“野性”吸引──“初次來澳門,別人帶我去看賽狗。格力賽犬跑的速度特別快,對人友好,我喜歡它的一舉一動。其二喜歡的,便是澳門賽馬。”他又補充,“我出生在新疆這個荒蠻之地,骨子裡有一股野性。對於馬和狗這兩個動物,我是發自內心地喜歡。”在教業中學任教期間,他成立了“澳門美術教師交流協會”,協會宗旨是“教師一碗水,學生一桶水”,吳陸升認為,只有教師提高教師素質, 才能將藝術教育發揚光大。另外,他亦期望澳門藝術教育,能與主要學科一樣提到同樣的位置, 由此激發學生的創造力。課餘閑暇,他幾乎每日都到馬場、狗場寫生,樂此不疲。

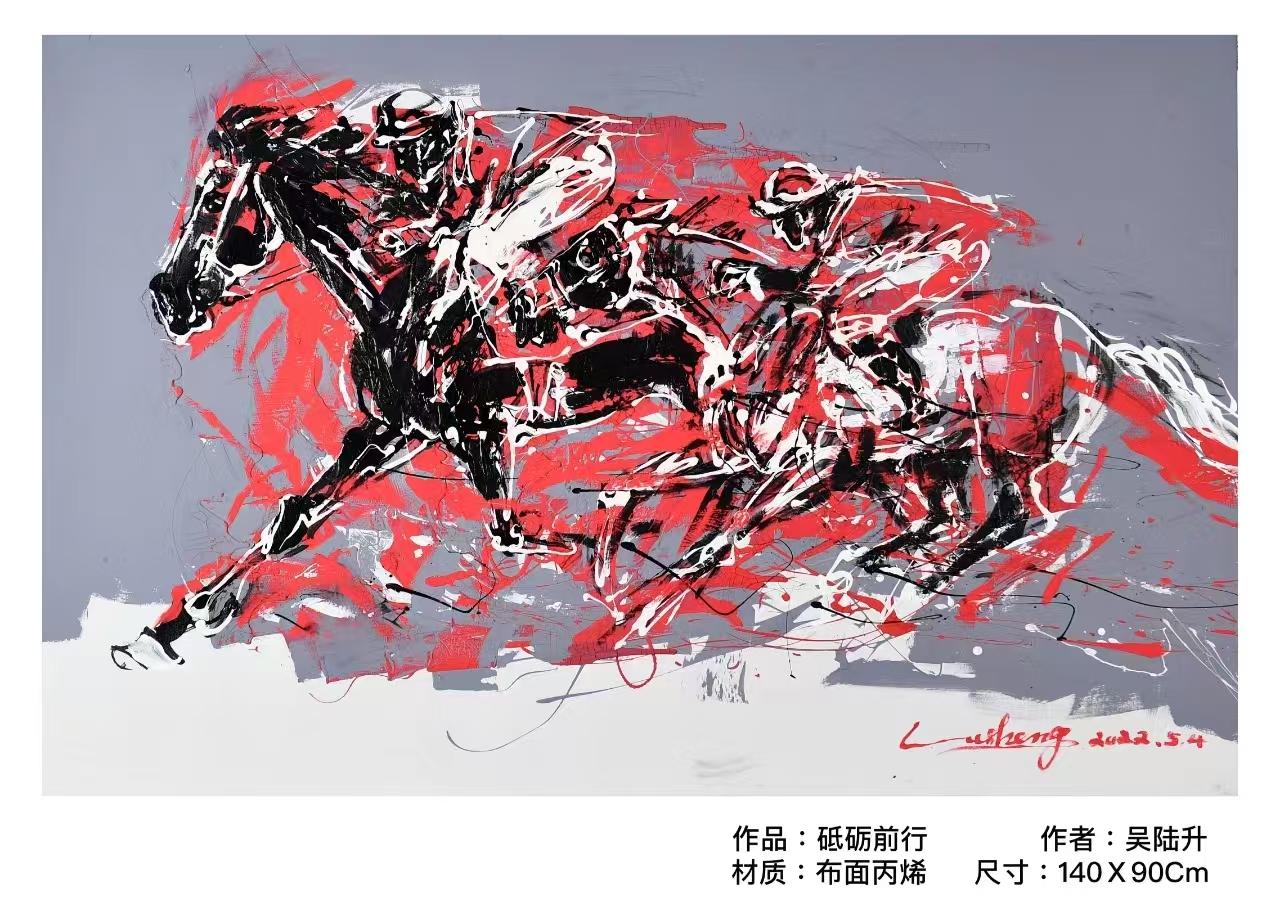

作品《砥礪前行》

澳門以博彩業聞名,賭場自然成為吳陸升作品中的另一主題,他希望藉此警示人們:賭博有風險,入場需謹慎。他提到的《濠客》(2024年於北京草場地藝術區“木津藝術+”展出),便是一幅以澳門賭場為題材的畫作,創作靈感來自他的日常生活:”澳門的夏天很熱,某次吃完晚飯,我走進賭場散步。進去時一身汗,出來身子就舒服了。在賭場裡的時候,我能夠看見人生百態,感覺很有趣。”

談起在澳門時的創作理念,吳陸升表達自己追求是當代繪畫的當代性,“當代性是要與眾不同。很多人把國外藝術家的作品拿來摹仿,就自稱當代藝術,這是不對的。當代藝術應該具有東方的哲學思想及審美情趣。藝術家要有個人的思考,並將思想注入進去,這樣的作品才能感動自己,影響他人。”他還認為,“藝術需要天賦、熱愛、唯一性、稀缺性,以及技法。技法雖然不是我們主要關注的,但五者缺一不可缺。當然,最重要的還是創新。”

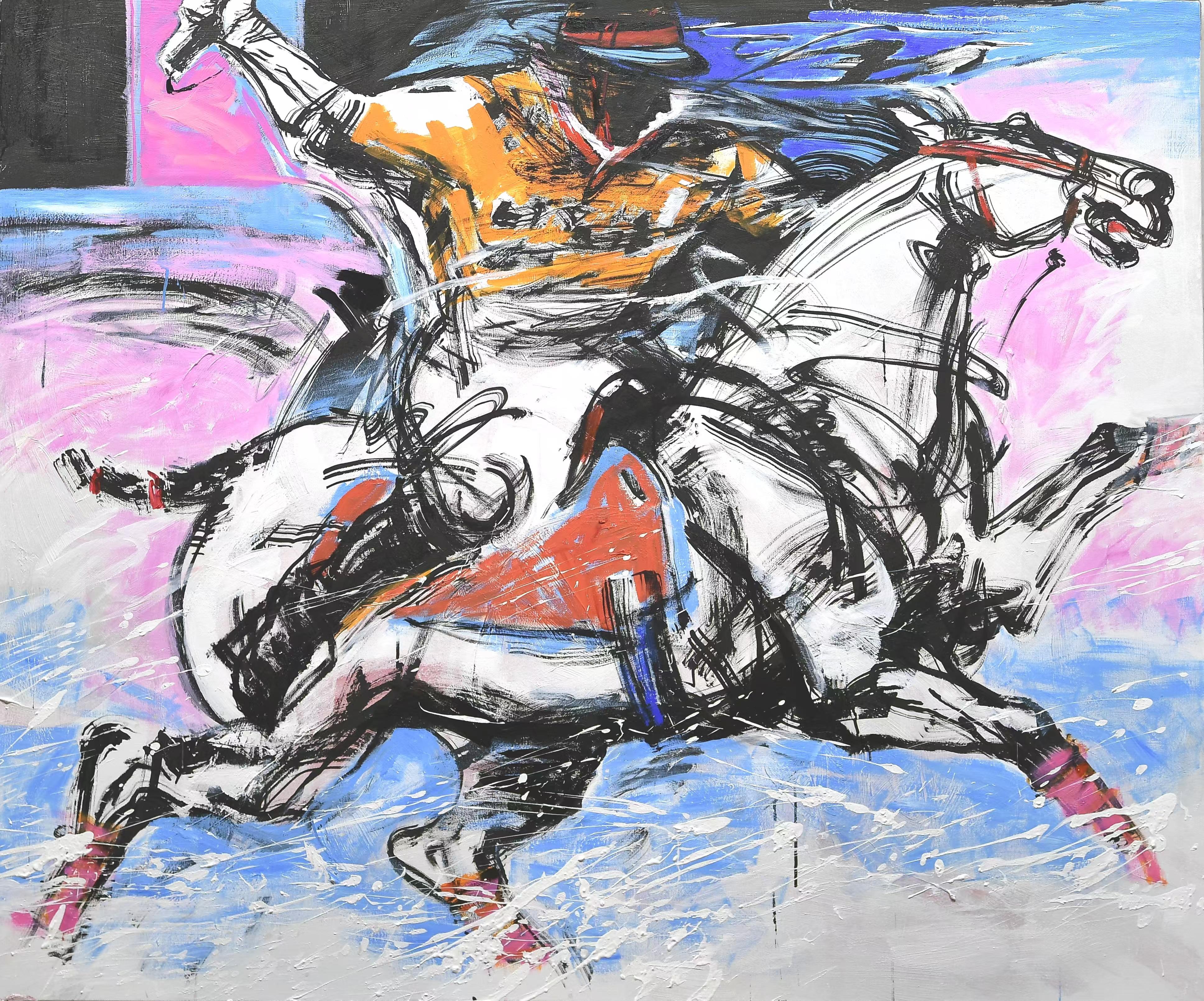

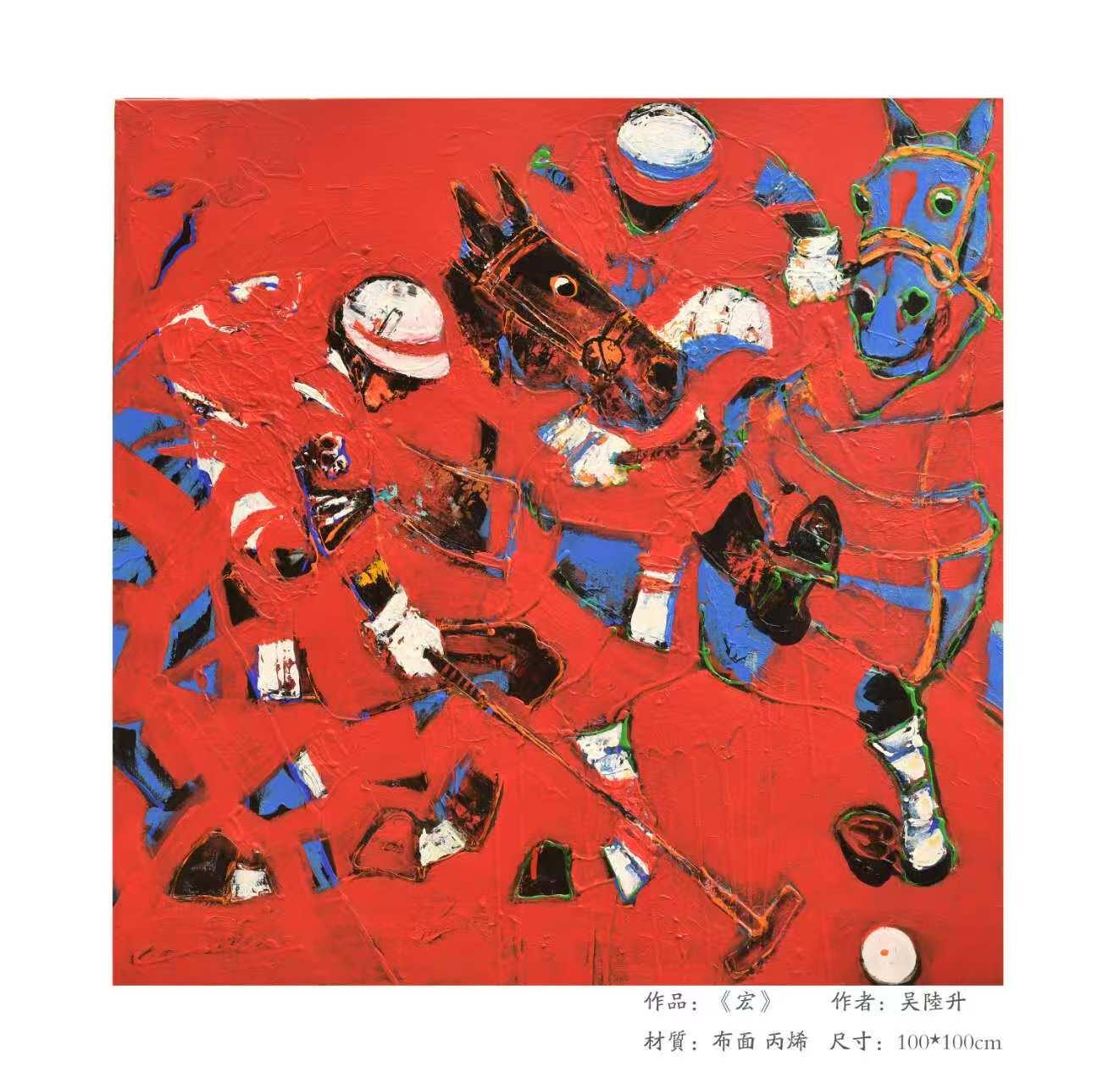

近年,他將創作陣地轉至北京,此地有吸引他的馬球運動,“馬球在漢、唐宋時期都是中國廣為流傳的運動,但現在大家都不熟悉。我希望借助我個人的創作,讓大眾感受到國術的精神, 馬球所帶來的力量。”這一系列以馬球為主題的畫作,可以說,與他在澳門時創作《白朗古三百五十碼》、《春雷驚駕》、《逸園大觀》一脈相承──2018年澳門逸園賽狗場關閉,2024年賽馬活動也宣告終止,吳陸升以賽場的狗馬為主角的作品,亦有了文化紀錄的意味。在科技主導的時代,民間的傳統活動式微,因此,藝術家跨越疆界,捕捉那些在人類文明中存在過的傳統文化, 是必要而浪漫事情。

作品《博》

廣袤而野性蓬勃的喀什,給予了吳陸升超然的生命態度,他言道,“我從不把自己限定在某個地點。在我看來,我是屬於全世界的,也是全人類的。藝術不分國界。我做到了行萬里路,走南闖北。我很開心。”從北到南,從東到西,吳陸升在享受中作畫,亦在繪畫中享受。而他對於藝術的追求,正是超越了傳統的界線,在萬千之中,創作出抵達人心的“大同”。接下來的日子,吳陸升的作品將在歐洲展出,他亦計劃前往西班牙,創作一系列以鬥牛為主題的作品。

在採訪的尾聲,他爽朗地談起自己的創作觀:“畫到今天,我不管別人怎麼評價,只要我行我素,開心就好。我不去想創作最後的成功失敗,我就享受此時此刻。很多人說,吳老師,你畫的風格怎麼今天這樣,明天那樣。我說,藝術家就要這樣,是吧?如果一招吃遍天下,這一輩子不變了,那就不叫藝術家啦。”

作品《宏》

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)