馬場菜地,澳門半島上最後一個農業社區,它由出現到消失,見證了澳門東北區的發展。由荒蕪的海灣到熱鬧的賽馬場,在動盪的歲月成為難民的庇護所,在純樸的菜園與簡陋木屋之間,一座座工廈拔地而起,人們在菜地與工廠之間來來去去,賺到自己物業,看著海岸線不斷遷移。

黑色的海灣

黑沙環,原本的意思就是黑沙灣,有黑色沙的海灣,將“環”與“灣”混用,在澳門人日常用語中很常見。因此,在二十世紀以前,路環的黑沙海灘並不是澳門唯一有黑色沙礫的海灣,由於開發程度的差異,當時半島的黑沙環可能比路環的黑沙海灘知名度更高。早在十七、十八世紀的清代初中葉,外國商人就發現澳門周邊海域的海沙很特別,這些沙比其他地區更細、更幼滑。澳門的沙礫正好用作遠洋商船的壓艙物,尤其協助固定裝載瓷器的木箱。【1】這些沙子採集成本低、幼滑不會傷及瓷器又可以塞滿船底每個角落而且重量足夠。

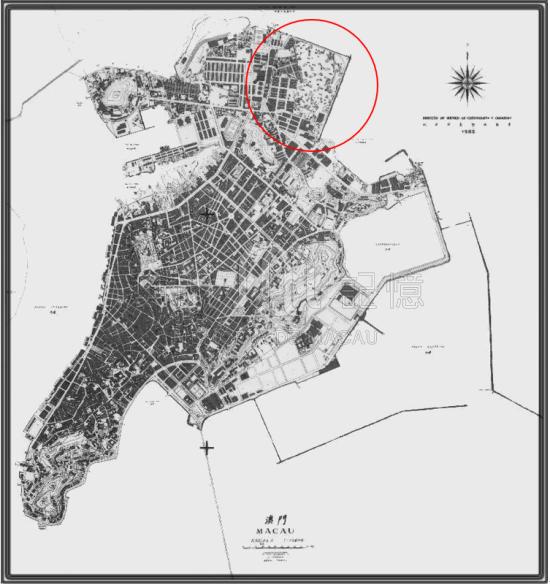

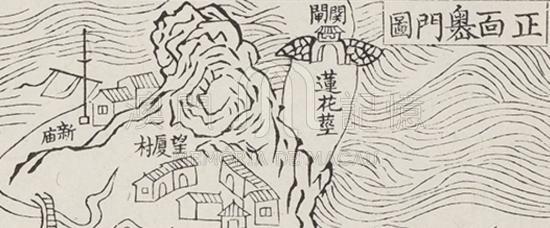

直到十九世紀末,黑沙環一帶,最北有葡人重建的關閘門,望廈山旁有蓮峰廟、山上有望廈炮台、最東的馬交石有天后廟、山丘上有個馬交石炮台,除此之外,該區域沒有太多的開發和地標。從蓮峰廟、馬交石天后廟的設立可以知道,該區有相當數量的漁船灣泊,即便如此,漁民的活動也未足以形成一個陸上的聚落,海岸除了少量農田、民居和墳墓,依然維持著相當原始的狀態。

宏大的開局

真正讓黑沙環改變的開端,是二十世紀初期的澳門新港口計劃。時至十九世紀八十年代,由於英國人在香港開埠,澳門的國際港口地位旁落,內港的地環境無法適應機動船時代的來臨,更為嚴峻的是,由於西江上游的農民圍田的活動,使內港不斷出現淤塞的情況。雖然形勢迫切,但基於各種原因,澳門的新港口計劃竟至二十世紀二十年代才付諸實行。

新港口計劃,簡單來說,就是將澳門的港口區,由原本澳門半島西岸的內港、搬到半島東岸的外港。因此,需要沿著原本東望洋東面、望廈山的北面向外填海,使新港口區有足夠的土地,同時拉直海岸線,以符合現代化港口的需要。計劃的核心區域是今日的新口岸一帶,而在望廈山以北的黑沙環填出的新土地,就是一個輔助的工業區用途。這次大規填海至今依然在黑沙環留下一個紀念物,就是在澳門污水處理廠附近圓台仔,小平台上尚有“Obras dos Portos 1922”(1922年諸港工程)字樣。這片無需承擔太多港口設施的土地,很快就有了一個新建設,1925年,澳門第一個正式的賽馬場計劃落戶在黑沙環的新填海區。

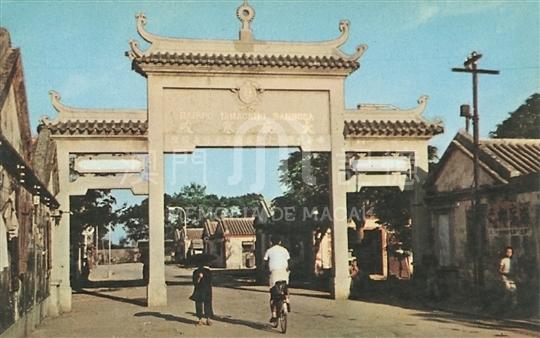

黑沙環賽馬場的東主,是在澳門鼎鼎大名的盧廉若,新港口似乎無甚作為,馬場的經營則尚可。1927年3月,澳門萬國賽馬會於該日啟用賽會馬,當時的市民很自然將這個新填海區稱為馬場區。【2】1937年中日戰爭爆發,馬場依然能夠勉強營運,直到1941年12月,太平洋戰爭開打,香港淪陷,澳門正式成為孤島,賽馬場終於難以維持。在糧食短缺的1942年,賽馬場的馬匹,無奈被宰殺成為食物。馬場原址至今還留下一堆與之有關的路名。

守拙歸園田

二戰讓賽馬場結束,但戰爭時期物資短缺,土地也沒有立刻被安排作其他用途。與此同時,由於二戰結束之後,國共內戰緊接而來,中國長年戰亂,作為中立區的澳門,成為不少國內難民的避風港。戰爭帶來的難民數量,遠遠超過當時澳葡政府的處理能力,二戰中幾次糧食危機,不少難民餓死。待局勢稍穩,居住也是個難題,難民只能夠自力更生,大量木屋開始在澳門北區出現。1950年前後,荒廢的馬場逐漸被人開墾成為菜地。在1952年關閘事件,在中葡關係一度緊張之下,在馬場遺址開墾種菜,成了澳葡政府默許甚至鼓勵的事,為的是增加澳門本身糧食生產,也好安置難民。就這樣,當初引入荷蘭先進技術填海,要建成現代化港口的土地,經過三十年轉折,竟用來種植蔬菜。

農業耕作,並不是一件簡單的事,馬場一帶是填海而來的土地,當初也沒有考慮作農業用,因此土壤鹽份過高,菜農們需要一番功夫去改良土質。另一方面,農業用地需要的排水、防波堤的保養等等問題,當時政府也沒有作出有效支援,讓菜農吃盡苦頭,才能留在澳門安身立命。

菜地與木屋的日與夜

在都市中耕作,都市農業的概念在如今現代生活中帶有不少浪漫想像,然而當時居民的生活卻是非常艱苦。木屋區和菜地的農舍都是臨時、簡陋的建築,沒有穩固的組構,也沒有科學的設計和規劃,在各種災害面前,木板、鐵皮搭成的小屋就相當脆弱。在五十至六十年代,颱風對黑沙環帶的影響最大,尤其在馬場一帶務農的居民,颱風來襲夾帶著風暴潮,水深可達五、六英尺高,住在樓高一兩層平房的居民,根本無處逃生。六十年代澳門經過制水的時代,大量需要淡水的菜農,在政府批准之下,還得自行挖出蓄水池,來解決灌溉問題。【3】

除了食、住等基本的生存需要,華人社會普遍重視教育,1956年,菜農合群社在資源有限的情況下,開辦菜農子弟學校,辦校初期只有兩個班,三位教師,九十二位學生,只開辦至小學四年級,校舍也是木屋。直到1966年,學校才開辦至小學六年級。【4】

馬場菜地有自己的自治組織、自行辦學、自行建設,在二十世紀五十年代,澳門半島上的傳統聚落在城市發展的節奏之下一一瓦解,農村、漁村、手工業村都融入現代城市生活當中,馬場菜地的出現,可謂反其道而行,它成為澳門半島上最後一個成形和消失的農村。

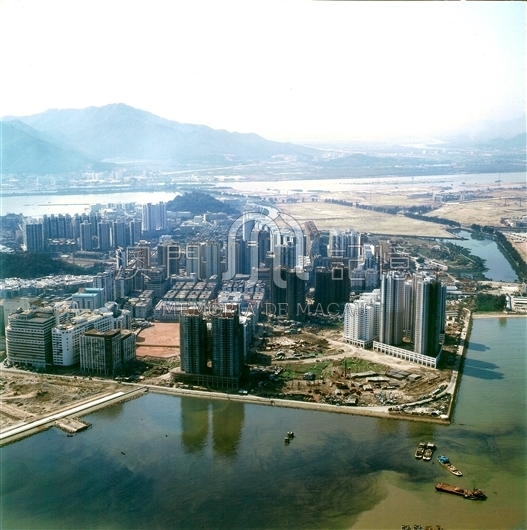

圖4 馬場菜地一直存在到80年代末(圖源:地圖繪製暨地籍局)。

避風塘

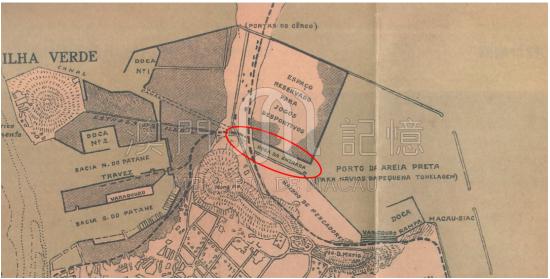

二十年代的新港口計劃對黑沙環的填海分為兩個部分,西北部分為上文提到馬場,西南部分為今日慕拉士大馬路、漁翁街一帶。這兩個部分的地理分界,就在中間的黑沙環避風塘。在新港口計劃當,黑沙環原本就規劃作為小型船隻灣泊的地方,以部分取代內港,作為配套慕拉士大馬路一的土地規劃為漁民的社區,黑沙環避風塘的位置則原為通往內港的運河的出入口。【5】不過計劃最終沒有被完全落實,運河沒有建成,黑沙環也沒有被建設成漁港,只留下黑沙環和馬交石兩處避風塘。1963-1966年間,黑沙環避風塘被填土成為陸地,建成黑沙環第一至第七街,往後逐漸建成居住社區和工業區,就已經是八十年代的事了。

圖5 黑沙環避風塘原為運河出入口(底圖源自《城市印記——澳門檔案館館藏地圖精選》,第52-53頁)。

工廈與衣車

馬場菜地的出現,是澳門城市發展倒退的產物,但這終究改變不了時代的大潮流。在二十年代成為現代化港口城市的嘗試失敗之後,澳門迎來了另一次機會。六十年代,澳門的經濟發展來到另一個轉捩點,現代紡織業開始崛起。澳門的舊城區土地細碎、道路狹窄,並不利於現代工業樓宇的興建。黑沙環填海地段就成為澳門工業發展的重要空間。澳門作為香港近鄰,歷史背景相似,但在當時分別為英、葡兩國的屬地,有效規避香港的配額限制,在澳門設廠成為一個吸引的選項。

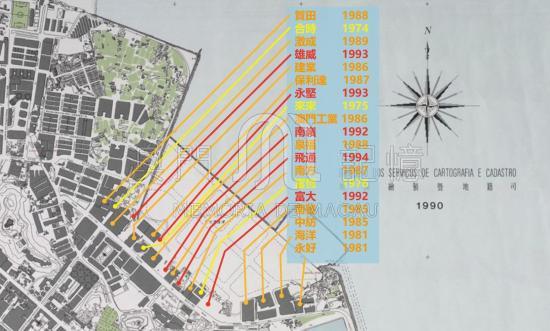

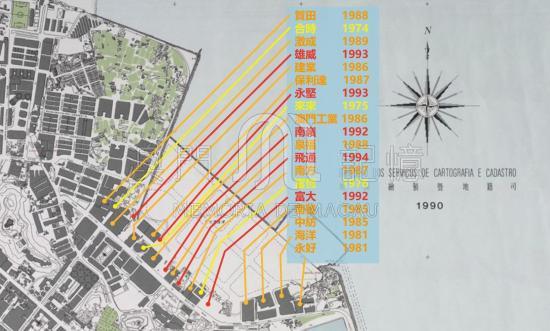

慕拉士大馬路一帶黑沙環填海區發展比較遲,在五十年代及以前,不論是曾經規劃過的漁港還是工業區都沒有成功發展起來,作為核心道路慕拉士大馬路遲至五十年代末尚在建設當中,【6】由六十到九十年代初,黑沙環的海岸線上,建成一排排工廠大廈,由七十年代的合時、來來、富恆,到八十年代澳門輕工業的發展高峰,建成永好、海洋、中紡、賀田等一大群工廈,慕拉士大馬路由荒蕪的海岸,變成澳門青壯年人每日上班下班的重要就業區,輕工業成為一代人的記憶。

圖6 慕拉士大馬路與黑沙環海邊大馬路之間的工廈群(底圖:1990年澳門地圖)。

廣廈千萬間

馬場菜地出現在一個混亂、艱難的時代,作為半島上最後一個農業聚落,它代表著不少應急和臨時的措施,本不該這樣,但又不得不這樣。當六十年代的一二‧三事件落幕,澳門整體社會回復平靜,工業發展帶來外來投資和就業機會,原本在基層掙扎的群體,找到了改變命運的機會,七十年代初,馬場的西南一角,開始興建一個大型項目:祐漢新邨。

祐漢新邨是的出現,是澳門黑沙環一帶發展的里程碑,祐漢新邨的發展計劃橫跨了八個街廓,包括:順利樓、勝意樓、吉祥樓、牡丹樓、萬壽樓、康泰樓、興隆樓七座低層樓宇組成的樓群,另外尚有新邨南側的祐添、祐新、祐佳三座高層大廈以及祐成工業大廈。社區內有高、低層住宅、商舖、工廠、銀行、超級市場、百貨公司、巴士總站……還有一個有噴水池的小公園!祐漢噴水池,當時在北區是個地標,位置就在今日的祐漢第四街休憩區。【7】

圖7 1977年《華僑報》報導祐漢新邨噴水池啟用。

祐漢新邨的建設橫跨整個七十年代,一直到八十年代末,由於功能齊全,又靠近關閘,祐漢新邨在黑沙環依然是該區的中心,按照澳門人當時以第一個地標建築來命名來為地方命名的習慣,,這一帶後來都被稱為“祐漢”。“馬場”這個名字開始漸漸淡出人們的生活,畢竟菜地猶在,但馬場早已消失,到了1980年氹仔馬場啟用,黑沙環馬場彷彿成了歷史積層。

八十年代中開始,馬場菜園和木屋區都逐漸收地發展,由於澳門整體經濟條件改善,不少基層居民自置物業,也有接受政府安置上樓。1991年,馬場菜園終於消失在高層大廈的工地之間,它在澳門歷史中短短存在了四十年,成為很多馬場老居民半生的記憶。

如願以償

隨著菜地逐漸消失,祐漢區不斷有高層住宅建成,樂富、民安、康樂、華茂、唯德、海景……一座座建築的命名延續著對生活美好的願望。九十年代中,黑沙環的海岸上,又迎來一波又一波填海工程,馬場海邊大馬路、黑沙環海邊大馬路一下子就不在海邊,海邊在五百公尺以外的友誼橋大馬路。友誼橋大馬路,連接著友誼大橋,對馬場老居民而言,曾經遙遠的氹仔已近在眼前,再向前走,就是1995年落成的澳門國際機場。令澳門成為現代化城市─當初新港口計劃的未竟的夢,在這刻或已如願。

注釋:

【1】范岱克(Paul A.Van Dyke)著;江瀅河、黃超譯:《廣州貿易:中國沿海的生活與事業(1700-1845)》,北京:社會科學文獻出版社,2018年,第30頁。

【2】陳澤成、龍發枝:《澳門歷史建築備忘錄(一)》,澳門:遺產學會,2019年,第118頁。

【3】邢榮發:《明清澳門城市建築研究》,香港:華夏文化藝術出版社,2007年,第204-208頁。

【4】澳門菜農子弟學校網頁:https://www.choinong.edu.mo/intro_txt.html。

【5】陳澤成編《城市印記——澳門檔案館館藏地圖精選》,澳門:澳門特別行政區文化局、澳門檔案館,2020年,第52-53頁。

【6】Joaquim Alves Carneiro. Cadastro das Vias Púbicas e Outros Lugares da Cidade de Macau, Macau: Leal Senado, 1957.

【7】〈祐漢新邨飛瀑花園 經已建成昨午移交〉,載於《華僑報》,1977年8月10日。

更新日期:2025/11/10

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)