很多時候,我們介紹澳門歷史時,都會把焦點放在歷史悠久的“澳門歷史城區”及其他舊區,而澳門北區反而較少被提及,一來這是百年前才填海形成的新區,其歷史比不上三、四百年的舊城區;二來這裡屬於住宅區,本身缺乏精彩的故事。這次讓我們以北區的台山為舞台,講述這片土地的歷史吧!

從滄海到填海地

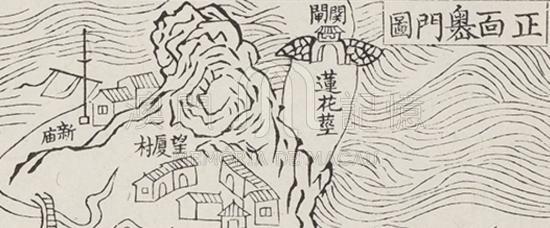

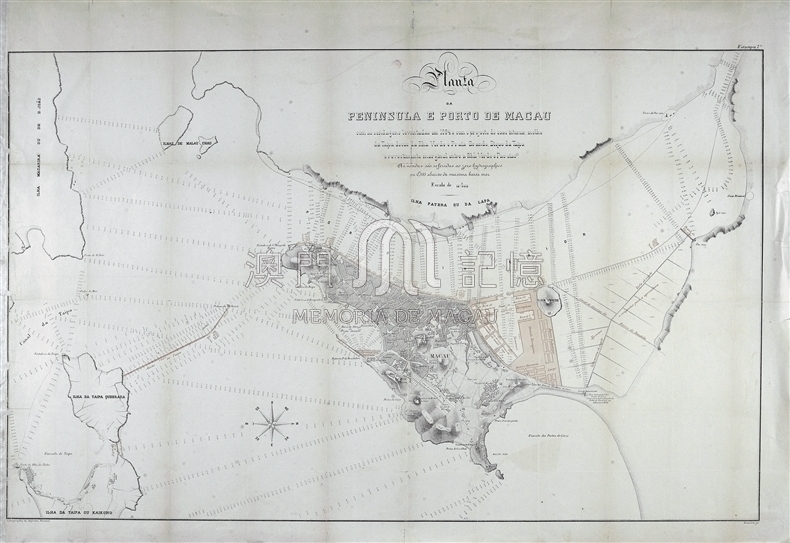

翻開1796年的澳門地圖,可見澳門半島經歷了翻天覆地的變化,你現在居住的地方可能在兩百多年前還是一片海域!就像今天的“北區”,在1796年的地圖上只有一條名為“蓮花莖”的沙堤,即今天的關閘馬路(亞馬喇土腰),而在沙堤的西面有一座小島,那是青洲,在青洲和蓮花莖之間是一片海域,我們所熟悉的台山和筷子基在當時尚未出現。

那麼,今天澳門的“北區”是在何時出現呢?

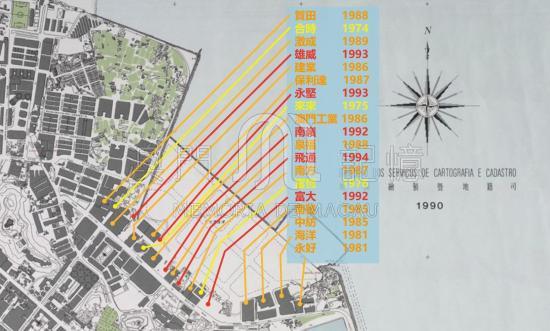

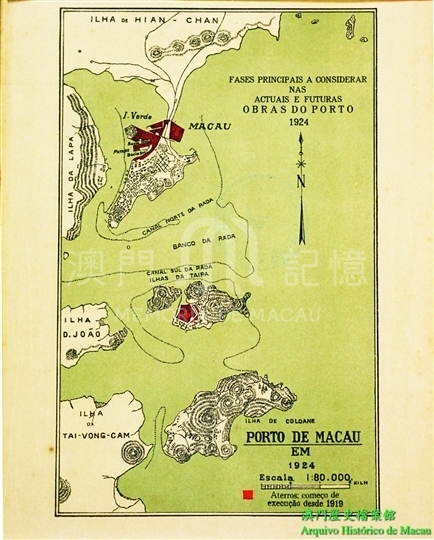

在第一次鴉片戰爭後,香港開埠和五口通商衝擊了澳門的港口地位,加上內港長年面對河流淤積的威脅【1】,使港口航運的地位受創。為了整治內港淤塞的問題,葡萄牙政府在1884年派遣羅利老(Adolfo Ferreira Loureiro)工程師到澳門考察,經研究後提出港口改善工程的方案。他提出擴大澳門半島北區的填海區,創建平滑彎曲的河岸來加快水流,阻止淤泥在航道淤積,同時亦在青洲與沙梨頭的海灣之間填海,把內港改造為具備停泊和修船的綜合性碼頭設施【2】。

然而,龐大的工程往往伴隨高昂的成本,這無疑對澳葡政府而言是一大難題,但更重要的是填海工程牽涉澳門的界址問題【3】,政府難以推行大規模的填海工程【4】。然而,澳葡政府卻未有放棄羅利老的計劃,一方面就澳門界址議題與中方商議,另一方面白朗古(José Emílio Santana da Cunha Castel Branco)、罅些喇(Hugo Carvalho de Lacerda Castelo Branco)等先後修改羅利老的方案。直到1920年,中葡雙方在廣州簽訂《興築澳門港口工程合約》和《修改港口章程》後,澳葡政府在1920年代才得以迅速在半島推行大規模的填海工程,分不同階段在澳門半島的西北、東北和西南填海【5】。其中,青洲與沙梨頭之間的西北區是首階段的工程,這片填海地大約在1924年成形,包括今天的筷子基及台山。

“台山”的由來

講起“台山”,大家或許想起同樣在廣東的台山(當時是台山縣),但其實兩者並沒有直接關係,那麼這個“台山”一名是從何而來?

按照澳葡政府的規劃,這大片填海地將用作碼頭、工業用地和旅遊設施,當時澳門手工業正在興起,作為四大手工業之一的炮竹業,因為政府對原材料徵稅較輕,加上本地人工低廉,使一些外地商人選擇在澳門設炮竹廠。在1924年6月,商人胡源本(Woo Iuen Pun)打算在澳門開設有名為“台山”(Hoy-Sun)的炮竹廠,由於他不諳葡語,於是委托黎登(Carlos de Melo Leitão)律師向政府提出申請,他提出炮竹廠開設在關閘馬路的西面、在沙梨頭以北之填海地的北端【6】,並附上廠房的圖則【7】。經過政府的審批之後,台山電光炮竹廠在1925年12月15日開始營運。

圖4 位於工廠巷7號的台山電光炮竹廠舊址(圖片來源:澳門網上地圖)。

然而,台山電光炮竹廠在開業約十五後(1925年12月30日上午)發生嚴重的爆炸。這天剛好是工廠的發薪日(每十五天發薪一次),不少工人在午前來到工廠,卻未料等待他們的是一場大災難。據當時的記載,聖辣非醫院(今葡萄牙駐港澳領事館)和鏡湖醫院共有300多名傷者,鏡湖醫院有四十八名死者,醫院外聚集了大批淚流滿面的家屬,而炮竹廠現場收拾的殘肢有數籮【8】。

事實上,胡源本【9】在澳門開設台山電光炮竹廠之前,他已在香港何文田經營一間同名的炮竹廠,而廠房在1921年同樣發生嚴重的爆炸,香港政府因而在翌年(1922年)宣佈禁止生產和燃放電光炮【10】。胡源本原本打算過大海東山再起,卻不幸再度遭遇事故。

台山電光炮竹廠的事故令“台山”一名烙印在這片土地的名字上,那麼炮竹廠的遺址現在又是怎樣呢?雖然澳葡政府後來下令把所有涉及高危的炮竹業生產工序遷往人口較為稀疏的氹仔,但一些倉庫和非高危工序的廠房仍可保留在半島區。台山電光炮竹廠在後來成為謙源益記炮竹廠的廠址,直到1975年結束為止。今天,位於工廠街七號的炮竹廠舊址用作停車場。

圖5 台山電光炮竹廠舊址的現況。勞加裕攝及提供。

蓮花村的災劫

在台山炮竹廠遺址不遠處的菜園涌北街,有一座土地神龕,上刻有“蓮花村”的名字。在台山炮竹廠開設之前,這片填海地已經形成一片木屋區,因鄰近蓮花莖,木屋區因而得“蓮花村”的名字,後來炮竹廠爆炸後,“台山”成為廣為人知的地名,而“蓮花村”一名漸漸被人遺忘【11】。

圖6 菜園涌北街的土地神龕內寫有“蓮花村本坊社稷土地”的碑文。勞加裕攝及提供。

蓮花村的記載雖少,但從1928年10月8日台山區的火災得知“關閘附近葵寮,多數華人貧民所居”【12】,這場大火燒毀的木屋多達400間,而這聚落不僅只有陸上的木屋,也延伸至海邊的棚屋和船艇,可見蓮花村是從陸地延伸至海上、規模不小的聚落【13】。

究竟是哪些人會在這片遠離市區的填海地居住呢?

在巴波沙大馬路的福德祠裡內有一塊刻有“龍環社稷神位”的碑刻,說明一批龍環村村民曾經攜同村內的社稷神位遷移至台山區居住。龍環村原本位於澳門海邊馬路北段,即今天濠江中學附近的村落,但村民其後流徙至台山的新填海地,把這條古村唯一存在的實證保留下來【14】。除了龍環村,署理總督白朗古在1907年以衛生整治為由,下令焚燬龍田村,一批貧窮的村民先移到大炮台山腳居住,後來又因火災而遷到台山一帶的新填海地,龍田村的“本坊龍田社稷之神”至今仍然保留在該區【15】。這些曾經的龍環村和龍田村居民,往往是無法在市區置業或承擔租金的貧民,他們只能轉移到城外尚未開發的填海地搭建木屋居住。

圖8 在巴波沙大馬路福德祠內的龍環村社稷神位。勞加裕攝及提供。

不單只有陸上的居民,在本地漁業沒落之前,澳門有規模相當的水上人群體,他們生活在船艇上,停泊在今天的內港、沙梨頭、青洲、筷子基、台山等一帶海邊,一些水上人亦在岸邊搭建棚屋生活。另外,自十九世紀中葉起,內地陷入戰亂和災害,民不聊生,很多人選擇離鄉到澳門謀生,但他們的處境與澳門的貧民一樣,難以在市區找到棲息之所,因而在市區外的地方居住,而位於澳門與內地的邊界附近的台山正好是其中一處地方。

貧民、水上人和新移民可以說是二十世紀澳門木屋區居民的主體,木屋區為這些居民提供便宜的棲身之所,甚至從事農業、飼養業、手工業和小型商業(街坊生意)營生的地方【16】。然而,木屋區的居住環境很惡劣,容易引起衛生、治安,以及最可怕的消防問題,而“蓮花村”正因一場大火而被燒毀。

興建巴波沙坊

1928年10月8日,台山的木屋區發生了一場大火,燒毀區內400間木屋,導致2,000多人無家可歸。大火的起因,據說是一名婦人在鴨寮拜神燒衣時燃着葵葉,因秋風強勁致火勢迅速蔓延,一發不可收拾【17】。

台山大火發生後,澳門社會各界對災情非常關切,澳門市行政局(Direcção dos Serviços de Administração Civil,今行政公職局的前身)提出讓財政局(Direcção dos Serviços de Fazenda)預留一筆資金作為補償災民的損失及安置之用,得到當時澳門總督巴波沙(Artur Tamagnini de Sousa Barbosa)批准。之後,巴波沙在10月27日下令成立委員會,由衛生局醫生、仁慈堂、澳門中華總商會、鏡湖醫院和澳門同善堂的代表組成,這些都是當時澳門最重要的團體,可以說是動員澳門整個慈善界,共同為台山大火的災民提供棲身之所【18】。

整個工程在1928年開始,歷時三年,在1931年竣工,而為了紀念當時主導工程的巴波沙,因而平民坊命名為“巴波沙坊”,而坊區交由仁慈堂管理。雖然主體在1931年落成,這個坊區是一個持續擴建的工程。按照當時的構想,坊區的每個單位以澳門幣1.5元租予貧戶,仁慈堂徵收租金後再擴建新的平房,所以坊區建成後仍在擴建【19】。

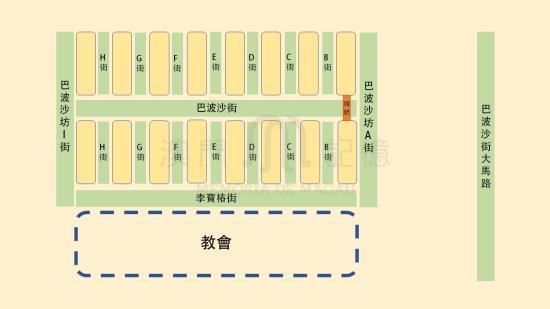

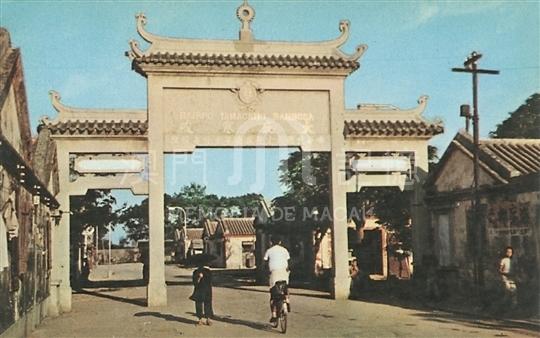

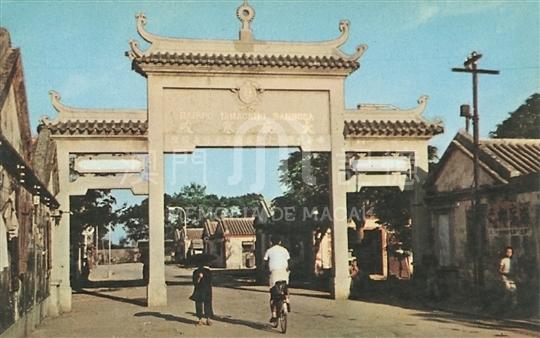

1931年落成時巴波沙坊的規模共有十六座平房,每座平房有三十個單位,合計有480個單位。巴波沙坊的主幹街道是巴波沙街【20】,而橫街以英文字來命名,從入口的巴波沙坊A街至海邊的I街【21】,而作為巴波沙坊正入口的A街與巴波沙街的交界建造牌坊。

圖9 1931年落成時的巴波沙坊,由十六座平房組成,共480個單位。勞加裕製作及提供。

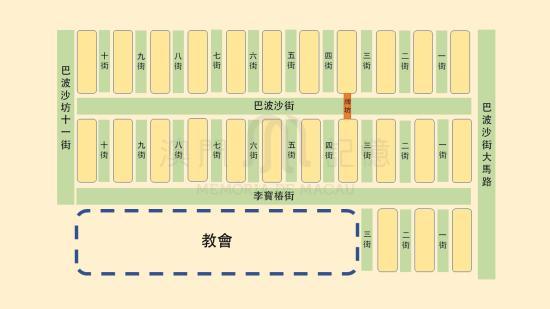

在1937年,巴波沙坊增建了四座平房,提供612個單位【22】,而新建平房的街道名為巴波沙坊AA街。在1938年至1940年間又加建了一座平房,提供三十六個單位(合計648個單位)。

圖10 1940年的巴波沙坊,先後在巴波沙坊A街前面增建五座平房,共648個單位。勞加裕製作及提供。

在1948年至1950年間,總督柯維納(Albano de Rodrigues Oliveira)在巴波沙坊再增建四座平房,由夏剛志(Oseo Acconci)承建,最後整個巴波沙坊共有二十五座平房,提供773個單位【23】。街名亦重新以數字來命名,即大家熟悉的巴波沙坊第一街至第十一街【24】,這也說明甚麼巴波沙坊牌坊為甚麼不在巴波沙大馬路的入口,而是在第三街的位置,因為那裡正是最初巴波沙坊的入口。

圖11 巴波沙坊在1948年至1950年再增建四座平房,最後平民坊共有二十五座平房,提供773個單位,而政府把街名從英文字改為數字。勞加裕製作及提供。

巴波沙坊是澳門歷史上最早的平民房屋,這裡的“平民房屋”是指1980年的由政府主導興建,供貧民、災民和受政府工程影響的居民安置的廉租房屋,可以說是今天“社會房屋”的雛型,也是公營房屋的起點。然而,巴波沙坊本質是對災民的救濟措施,距離解決社會的住宅問題仍然一段距離,那麼政府從甚麼時候關注居民的住屋問題?台山又怎樣見證澳門人上樓的過程?巴波沙坊到底何去何從?

注釋:

【1】澳門錨地在1865年時在低潮時的水位仍然有9至10英尺,但在1881年時減至5.5英尺,可見內港淤積問題非常嚴峻。參見徐薩斯(Montalto de Jesus),黃鴻釗與李保平譯,《歷史上的澳門》(澳門:澳門基金會,2000年),第266頁。

【2】李業飛,〈近代澳門填海造地的若干問題〉,載於《澳門研究》第109期(2023年第4期),第70、71頁。

【3】清朝與葡萄牙在1887年簽署《中葡和好通商條約》,承認葡萄牙人在澳門的管治,並列明澳門的界址再由兩國派員勘界後另立專約,在此之前澳門需維持目前的界址,“彼此均不得有增減、改變之事”,但澳葡政府的港口工程卻是改變澳門的界址,以填海擴張。參見郭立兒、勞加裕與吳秉聲,〈居住正式化:從青洲地區發展探討葡殖時期澳門之都市及住宅政策實踐〉,載於《建築學報》第127期(2024年3月春季號),第68頁;李業飛,〈近代澳門填海造地的若干問題〉,《澳門研究》第109期,第71頁。

【4】雖然澳葡政府並未立即推行羅利老的港口工程,但在1884年至1920年間仍然進行小規模的填海工程,如在1892年修築連接澳門半島與青洲的海堤(即今天的青洲大馬路)。

【5】參見郭立兒、勞加裕與吳秉聲,〈居住正式化:從青洲地區發展探討葡殖時期澳門之都市及住宅政策實踐〉,《建築學報》第127期,第68頁;邢榮發,〈澳門馬場區 滄桑六十年(1925–1985)〉,載於《文化雜誌》中文版第56期(2005年秋季刊),第5頁。

【6】據《祖國報》(A Pátria)的公告,炮竹廠“在青洲北面及關閘西面新填之地”。參見澳門檔案館藏:MO/AH/AC/SA/0109362,第5頁。

【7】澳門檔案館藏:MO/AH/AC/SA/0109362,第2-3頁。

【8】〈澳門電光炮廠焚燬之詳情〉,載於《香港華字日報》,1926年1月1日,第2張,第3頁。

【9】《香港華字日報》的記載其名為“胡元攀”。參見〈爆竹工場爆炸詳情續報〉,載於《香港華字日報》,1921年2月28日,第1張,第3頁。

【10】〈油麻地爆竹廠爆炸之慘劇斃十餘命傷數〉,載於《香港華字日報》,1921年2月26日,第1張,第3頁;〈爆竹工場爆炸詳情續報〉,載於《香港華字日報》,1921年2月28日,第1張,第3頁。

【11】〈六十年來多變幻 撫今思昔話台山〉,載於《華僑報》,1973年12月3日,第4版。

【12】《澳門政府憲報》,1928年10月27日,第43號,第792頁。

【13】澳門檔案館:MO/AH/AC/SA/01/12163,第1、2頁。

【14】王文達,《澳門掌故》(澳門:澳門教育出版社,2003年),第16 -162頁。

【15】 關俊雄,〈龍田村歷史初探〉,載於《文化雜誌》中文版第111期(2021年),第57、58頁。

【16】郭立怡與吳秉聲,〈非正式住宅:二十世紀澳門都市形塑過程中的契機及過渡媒介〉,載於《澳門研究》第105期(2022年第4期),第57、71頁。

【17】〈六十年來多變幻 撫今思昔話台山〉,載於《華僑報》,1973年12月3日,第4版。

【18】《澳門政府憲報》,1928年10月27日,第43號,第792頁。

【19】巴波沙坊落成後交由仁慈堂管理,但五年後已經出現巨額的欠租,在1936年8月時551人欠租,達到澳門幣4,871.27元,在1938年初更達到澳門幣6,733.45元,警方經調查期間發現是仁慈堂委派的租務員私吞租金,而該名租務員其後下落不明。這次事件促使政府訂立《巴波沙章程》,在1938年10月15日頒布生效,為澳門最早的社會房屋管理條例。參見陳家然與勞加裕,〈澳門平民房屋:建築與歷史(1900–1980)〉(澳門:遺產學會,2025年),第35-38頁。

【20】澳門市政廳:《澳門市街道及其它地方名冊1993》(澳門:澳門市政廳,1993年),第273頁。

【21】澳門市政廳:《澳門市街道及其它地方名冊1993》(澳門:澳門市政廳,1993年),第279、281、297、298、302、305、306、310、311頁。

【22】四座平民中,三座與之前的平房一樣是三十個單位,一座是四十二個單位。參見陳家然與勞加裕,〈澳門平民房屋〉,第32頁。

【23】陳家然與勞加裕,〈澳門平民房屋〉,第33頁。

【24】澳門市政廳:《澳門市街道及其它地方名冊1993》(澳門:澳門市政廳,1993年),第279、281、297、298、302、305、306、310、311頁。

更新日期:2025/11/10

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)