在前文《澳門旅遊攻略續篇:1867城市漫遊》中,我們通過梅輝立(William Frederick Mayers)等人所著的《中日商埠志》(The Treaty Posts of China and Japan),循著其中所推介“從南灣東端經劏狗環一路沿海岸綫到關閘是漫步的首選路綫”在澳門來了一場1867年的城市漫遊(Citywalk),然而這並非唯一一條Citywalk路線,本文將繼續探索1867年澳門Citywalk的其他可能。

一、澳門道路網絡

道路網絡在城市發展中扮演著舉足輕重的角色,它不僅是交通運輸的基礎,更是城市空間結構的核心要素,而在旅遊產業的蓬勃發展中,道路的建設與完善更是發揮著不可或缺的作用。尤其對於以步行探索城市魅力為特色的Citywalk,道路的價值早已不再僅僅是交通的載體,更成為旅遊體驗的重要組成部分,而翻開《中日商埠志》這本旅遊攻略,亦可以看到對澳門道路建設的著墨,書中提到“澳門的山丘由易碎的花崗岩組成,這種岩石易於開採用於修路,並能提供纖細潔淨的石英砂作為路面材料。”【1】短短幾句文字,反映出當時澳門的道路建設有著可以就地取材,施工較便利的優勢。

另外,根據統計暨普查局資料顯示,2024年10月全澳註冊機動車共252,013輛,其中汽車125,479輛與電單車126,534輛。【2】然而,在19世紀中葉,“澳門的車極少,只有一些小型馬車,因此道路的維護不像香港那麽困難。”【3】可見,當時的交通狀況與如今澳門的車水馬龍截然不同,反映隨著時代的變遷,城市面貌與交通格局可謂發生了翻天覆地的變化。

除了建設和維護的成本相對較低,公共道路網絡的建設離不開行政當局的規劃和落實,其中,《中日商埠志》尤其讚賞兩位澳門總督在這方面的工作:

亞馬留(João Maria Ferreira do Amaral)上任後立即開始實施許多急需的改革,其中,修建道路並非無關緊要。”【4】、“阿穆恩(José Rodrigues Coelho do Amaral)…在任期間以極為活躍的公共工程建設、警務改革以及貿易擴展而聞名,澳門尤其令人讚嘆的道路網絡正是歸功於他的努力。【5】

在指出“從南灣東端經劏狗環一路沿海岸綫到關閘”【6】是首選的Citywalk推介路線後,接著表示“穿過半島中部的新路也提供了數條宜人的步行路綫。”【7】,這些穿過半島中部的新路正是由亞馬留所修建的,亦正是下文要介紹的Citywalk路線。

二、漫步半島北部

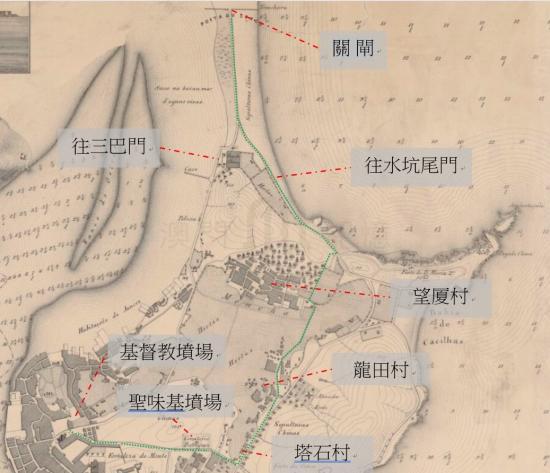

亞馬留推行修建的道路不僅大大改變了半島北部的交通格局,也是葡人權力向北擴張的直接體現,同時對相關區域華人的生活造成極大衝擊,他在1847年2月27日張貼佈告,計劃修築三條馬路,分別由水坑尾門到蓮峰廟、環繞望廈山、由三巴門連接水坑尾門到蓮峰廟的道路再延伸至關閘,由於有關區域分佈著華人墳墓,亞馬留勒令在3月底前遷走,【8】如不起遷,洋人自僱工人遷去。【9】可見,修建道路的政策嚴重侵犯華人傳統喪葬文化與土地權益,引發華人社會強烈不滿。遷墓之舉不僅是空間上的侵佔,半島北部本來相對自主的華人聚落不得不面對葡人政權逐步擴張的治理壓力,這激化了華洋之間的矛盾,為亞馬留後來被刺殺的事件埋下伏筆,最終“與一名副官騎馬經過關閘附近時,突然遭到六七名中國人的襲擊,其中一部分人將他從馬上拉下,另外一些人控制了他的隨行人員。總督身中多處刀傷,被斬首後,頭顱和雙手被帶走。”【10】

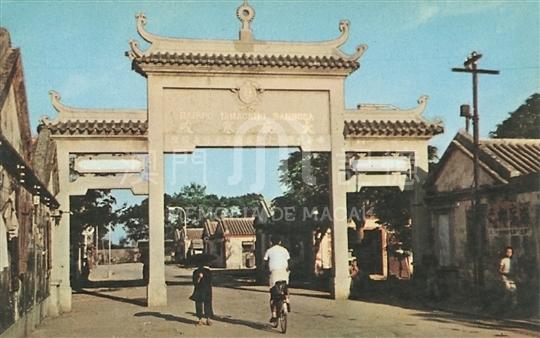

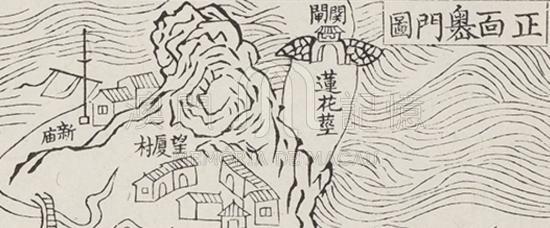

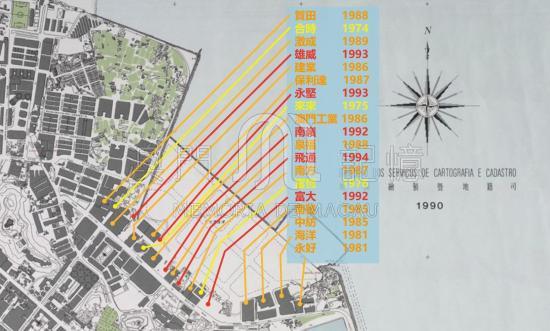

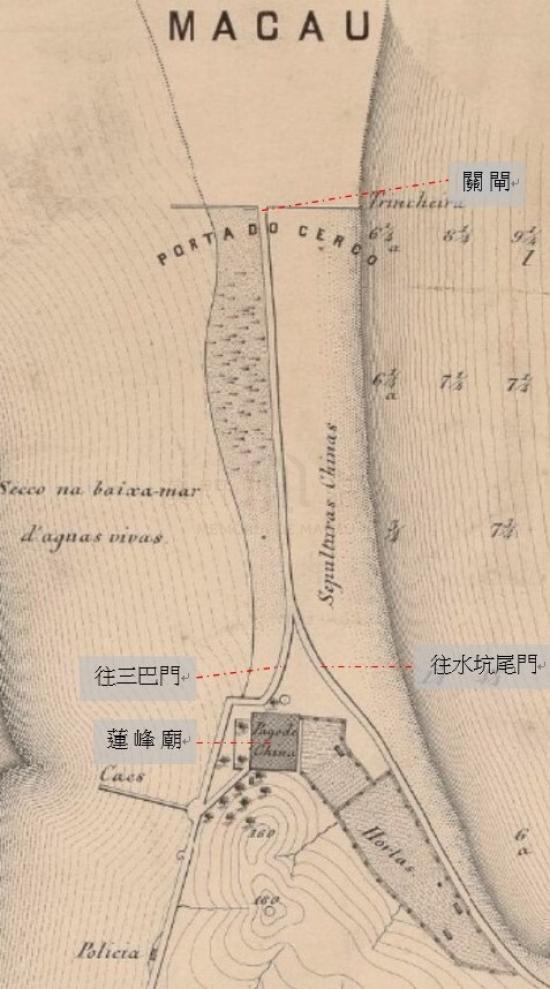

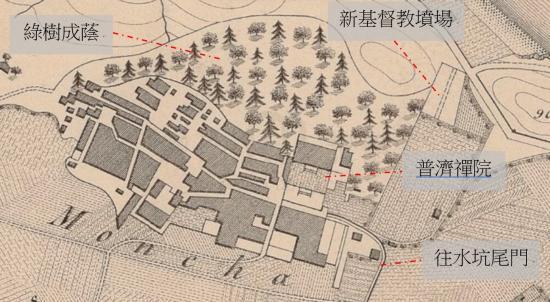

儘管面臨華人社會的強烈反對與抵制,該道路工程仍得以推進,而最終修建完成的水坑尾門到蓮峰廟、三巴門到關閘便是《中日商埠志》所說“穿過半島中部的新路”【11】,當旅客由關閘沿著道路向南走,在到達蓮峰廟之前便分為兩支,西行連接三巴門、東行通往水坑尾門(圖1),然而,不論由哪一條道路向南均會經過望厦村(圖2)的外圍,對於望厦村,《中日商埠志》以簡潔的筆觸,記錄了這片村落所蘊含的自然之美:“位於關閘內不遠處,村內綠樹成蔭。”【12】這種綠樹成蔭的自然環境在同時期的地圖中亦有所體現,此外,對比現今澳門有戀愛巷(Travessa da Paixão),珠海也有一條情侶路,《中日商埠志》亦提到一條美麗的小巷,堪稱戀人浪漫約會的好去處:“其中一條較舊的道路四通八達,被茂密的竹子與榕樹遮蔽,人們稱其為愛情巷”。【13】雖然《中日商埠志》並未具體指出愛情巷的位置,但根據緊接的上文正正提及“穿過半島中部的新路”,而愛情巷被茂密的竹子與榕樹遮蔽的環境又與綠樹成蔭的望厦村相契合,愛情巷有可能就位於望廈村。

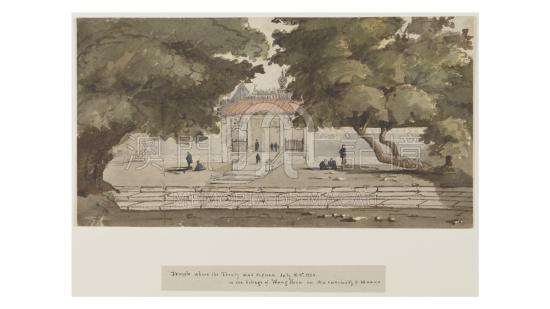

對於望厦村的遊覽,除了怡人的自然景致外,《中日商埠志》中特別提到“有一座以1844年7月簽署中美條約而聞名的漂亮廟宇。”【14】不清楚是出自作者資料匱乏或缺乏興趣,這座廟宇亦是《中日商埠志》提及的唯一一所中式廟宇,而這並非媽閣廟或蓮峰廟,而是〈望廈條約〉簽署地普濟禪院(圖3)。作為中美兩國間的第一份外交協定,〈望廈條約〉在通商、外交等方面賦予美國與英國在鴉片戰爭後獲得的同等權利,是鴉片戰爭後中國被迫開放門戶的又一標誌性事件。對望厦村一帶的華人居民而言,〈望廈條約〉的簽訂是近在咫尺的歷史事件,普濟禪院雖為宗教場所,卻因這一外交事件而被賦予了特殊的政治象徵意義,自此普濟禪院便承載着更為複雜的歷史記憶,亦因這國際事件被納入更多西方人的敘事當中。

《中日商埠志》所稱普濟禪院在建築藝術上的美輪美奐則緣於1818年秋完成的重修,這次重修普濟禪院“資費巨萬”,主要是“增高而鼎新之,殿前捍以石闌”,亦對“其由水坑門入院之路盡平以石塊”,重修後的普濟禪院“瑰偉壯麗,金碧交輝,如神仙之排雲出,而金銀台為之湧現”,【15】離開普濟禪院,沿著廟前鋪石道路繼續向南漫步,景觀逐漸開闊,眼前是大片菜田與遠處的華人墓地(圖4):“中部平原雖被一些土壤貧瘠、只能用作中國人墓地的高地分割,但其餘可利用的土地則被菜農開發,在冬季和初春種植大量馬鈴薯及包括捲心菜、椰菜花等其他歐洲蔬菜。”【16】沿途穿過龍田村【17】時,亦能望到亞美打(Vitorino José de Sousa e Almeida)神父的花園,為旅途增添一絲的歐式園藝之美。

圖3 普濟禪院,1844年。畫中可見廟前鋪石道路,另外,畫下文字表明該廟是1844年7月中美條約簽署地。美國國會圖書館(Library of Congress)藏。

當旅程南行至來到塔石村,便可轉入西墳馬路前往聖味基墳場(圖5、6):“天主教墓地聖味基墳場位於大炮台所在山丘北側的西墳馬路。墓地的佔地面積為380英尺長、210英尺寬,於1852年在政府指導下通過公衆募捐購置。自1854年開放至1865年5月,共進行了4,309次下葬。整個墳場周圍有一道堅固的圍牆。”【18】聖味基墳場是澳門歷史上第一個按照規劃建造的墳場,象徵著澳門喪葬文化的一次重要轉型:從零散的個人或家庭墓地,轉變為集中管理的社會化喪葬模式。這一變化反映了城市化進程中的社會需求,也展現了澳門在19世紀中葉逐步邁向現代化的步伐,而《中日商埠志》提供的下葬數字,則反映當時對喪葬空間的需求。

由聖味基墳場再一路向西行,便會來到一座小巧而別緻的教堂。正如《中日商埠志》中所描述:

位於內港附近的小教堂,緊鄰富商馬葵士(Lourenço Caetano Marques)的宅邸。這座教堂可以容納約四十人,在1856-1857年戰爭期間,為聚集在澳門的大量英國社群提供禮拜服務。【19】

這段記載中的馬葵士宅邸,即是如今東方基金會會址(圖7),然而,當時這座氣派非凡的私人大宅並不對外開放,普通民眾自然無緣一窺其內部風貌,因此,《中日商埠志》對此並未多加著墨。而文中的教堂是指基督教墳場內的教堂:“教堂附近是約在三十年前建成的舊基督教墳場,有相當多在澳門逝世的英國人和美國人的紀念碑。”【20】提起基督教墳場,少不免介紹入葬其中的著名人物,然而,《中日商埠志》並未如今日般著重於提及錢納利(George Chinnery)或龍思泰(Anders Ljungstedt):

其中包括著名的漢學家馬禮遜牧師(Robert Morrison),以及他的兒子、傑出的公僕馬儒翰(John Robert Morrison);1841年6月13日在中國指揮皇家海軍中隊時死於香港的森豪斯爵士(Philip Le Fleming Senhouse【21】);馬爾博羅(Marlboruch)公爵的第五子【22】、英國皇家海軍德魯伊號(Druid)船長亨利.邱吉爾(Henry Churchill)勳爵,以及許多已故軍事和海軍官員的紀念碑。【23】

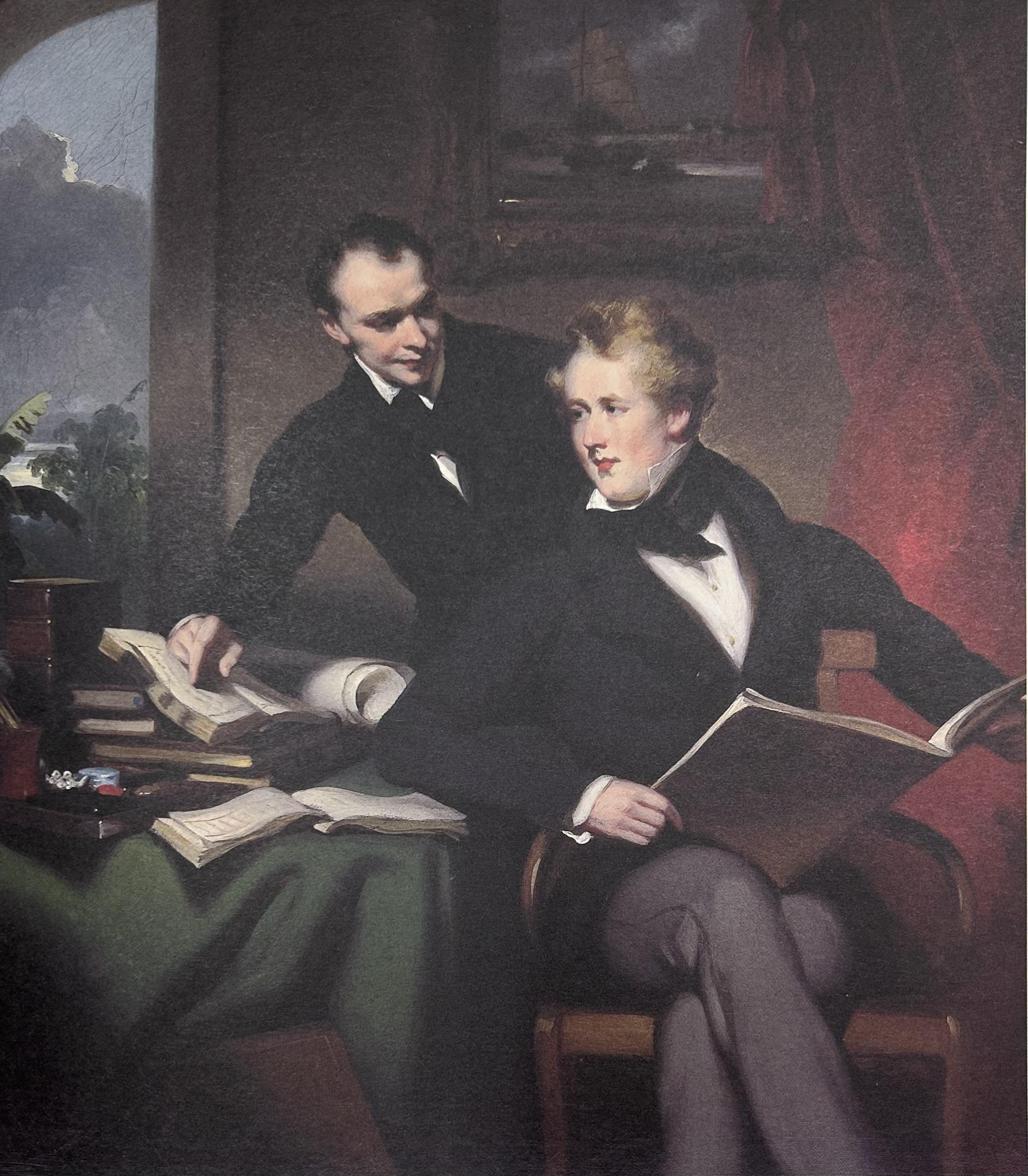

在這四位人物中,馬禮遜(圖8)作為新教來華的第一位宣教士由《中日商埠志》的寫作年代到今天可謂一直都最為人所熟知,而其子馬儒翰(圖9)在當時亦是頗負盛名的政治人物,他歷任駐華商務總監的秘書和財務主管、香港殖民地的首任政務首長、首批太平紳士、首批新行政及立法委員會成員,而馬儒翰離世後,港督璞鼎查(Henry Pottinger)公開表示是“不可彌補的國家災難,毫無疑問,這對君主和國家而言都十分痛心”。【24】而談到亨利.邱吉爾,後人常因他是二戰期間英國首相溫斯頓.邱吉爾(Winston Leonard Spencer Churchill)的叔曾祖父而認識他,然而,這絶非《中日商埠志》提及亨利.邱吉爾的原因,因為當時溫斯頓.邱吉爾尚未出生,亨利.邱吉爾完全是因其軍功及爵位而備受尊敬。

圖8 馬禮遜肖像畫,1824年。英國國家肖像館(National Portrait Gallery)藏。

圖9 畫中右方為馬儒翰,1828年。怡和洋行藏。

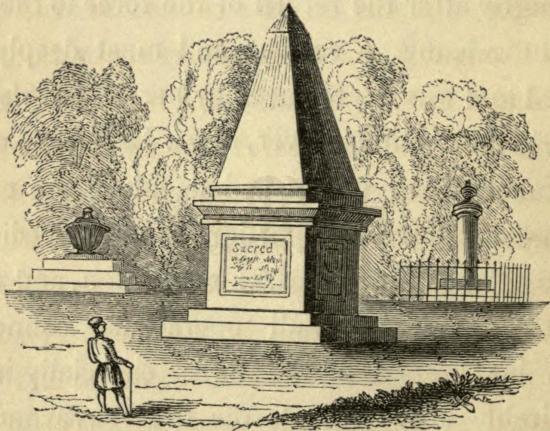

然而,談到軍功及爵位,就更不能不提起《中日商埠志》所列出的四位入葬的人物中,我們一般而言最不熟悉,甚至聞所未聞的一個人:森豪斯。森豪斯自1797年在西印度開始服役,戰功赫赫,包括在1815年拿破崙(Napoléon Bonaparte)逃離流放地厄爾巴島(Elba)後,森豪斯作為“卓越號”(Superb)的指揮官參與第七次反法同盟戰爭,最終拿破崙兵敗滑鐵盧,自此退出歷史舞台。1832年,森豪斯被授予漢諾威王室教皇黨勳章爵士,1837年後英國王室不再授予這一榮譽。後來,森豪斯被派往中國,曾負責指揮海軍進攻廣州,但在“布倫海姆號”(Blenheim)(圖10)戰艦停泊於香港時在艦上因病去世。森豪斯去世後第二天,義律(Charles Elliot)上校的住處聚集了龐大送葬隊伍,在總督樂隊伴奏下出發,緊隨在樂隊後面的是葡萄牙軍隊代表團、擔任主祭的初級海軍軍官、佩帶著勳章的“科隆比納號”(Columbine)船長,“布倫海姆號”12名海軍抬著棺木,三位海軍上校和三位高級陸軍軍官負責扶靈,然後是總督和手下官員、郭庫(Gough)上將和手下官員、艦隊的高級軍官和陸軍部隊的高級軍官、約70名其他海軍和陸軍軍官,以及幾乎所有居澳英國團體和其他外國團體,都加入送葬隊伍。森豪斯的墓碑於1842年初建成,灰色拋光細粒花崗岩墓碑高近4米,包括2米高的方尖塔(圖11)。【25】時至今日,每年仍有人在其墓前擺放英國紀念戰爭中陣亡和犧牲的軍人和平民的虞美人(Papaver rhoeas)(圖12)。

圖10 居中者為“布倫海姆號”,1854年。英國國家航海博物館(National Maritime Museum)藏。

圖11 森豪斯爵士墓,1844年。出自John Ouchterlony, The Chinese war: an account of all the operations of the British forces from the commencement to the Treaty of Nanking, London: Saunders and Otley, 1844, p.160.

圖12 森豪斯爵士墓。關俊雄拍攝。

1857年10月16日,市政廳通知新教徒會,自12月10日起,城內不得再埋入任何死者,基督教墳場亦需關閉。【26】因此,新基督教墳場遠離城內的喧囂,靜默地成為無數異鄉旅人的最後歸宿,對此,《中日商埠志》提到“新基督教墳場位於城外,土地約於十年前購置,並交由一眾受托人管理,受托人在現場設有一名華人看守。墳場佔地約180英尺長、160英尺寬。”【27】根據新基督教墳場內的英文碑誌,其受托人絶非等閒之輩,該墳場由澳門基督教教堂及墳場基金管理,其管理受托人包括英國駐澳門領事、美國駐港澳總領事、德國總領事、荷蘭駐香港及澳門總領事、香港及澳門教區主教(按職權),托管受托人兼司庫為香港上海匯豐銀行(受托人)有限公司(圖13),顯示出當時多元的國際背景在澳門這片土地上的影響與交織。

圖13 新基督教墳場碑誌。關俊雄拍攝。

三、餘論

談及城內與城外的區別,前文提及在漫步半島北部時所至之處,除了基督教墳場、馬葵士宅邸屬於城內,其他包括關閘、望廈村、普濟禪院、聖味基墳場等皆盡都位於城外,這一“城內城外”的概念,實際上源於城牆作為分界,《中日商埠志》提到:

一道高約16英尺的牆圍繞著城鎮較古老的區域,大約建於1622年。這道城牆從大炮台的一角延伸至加思欄炮台所在的山丘,並往上與炮台相連,然後延伸至的沿海道路。這道牆有兩道門,門前駐紮著衛兵。根據當地傳統說法,城牆由1622年6月24日被俘的荷蘭戰俘建造。當時,一支由16艘船組成的荷蘭艦隊試圖攻佔澳門,但未能成功。進攻部隊在東望洋山外的劏狗灣登陸,卻被擊退,損失慘重。【28】

半島北部的漫步旅程(圖14)至此告一段落,但穿過城牆的澳門城內又有著如何的繁華與魅力?當時的城內,是否隱藏著更多耐人尋味的故事與歷史蹤跡?這些答案,還有待續篇繼續由《中日商埠志》為我們一一揭曉。

注釋:

【1】William Frederick Mayers, Nicholas Belfield Dennys, Charles King, The Treaty Ports of China and Japan, London: Trübner & Co., Hong Kong: A. Shortrede and Co., 1867, p.212.

【2】澳門統計暨普查局網站,https://www.dsec.gov.mo/ts/#!/step2/PredefinedReport/zh-MO/21。

【3】William Frederick Mayers, Nicholas Belfield Dennys, Charles King, The Treaty Ports of China and Japan, London: Trübner & Co., Hong Kong: A. Shortrede and Co., 1867, p.219.

【4】William Frederick Mayers, Nicholas Belfield Dennys, Charles King, The Treaty Ports of China and Japan, London: Trübner & Co., Hong Kong: A. Shortrede and Co., 1867, p.209.

【5】William Frederick Mayers, Nicholas Belfield Dennys, Charles King, The Treaty Ports of China and Japan, London: Trübner & Co., Hong Kong: A. Shortrede and Co., 1867, p.210.

【6】William Frederick Mayers, Nicholas Belfield Dennys, Charles King, The Treaty Ports of China and Japan, London: Trübner & Co., Hong Kong: A. Shortrede and Co., 1867, p.219.

【7】William Frederick Mayers, Nicholas Belfield Dennys, Charles King, The Treaty Ports of China and Japan, London: Trübner & Co., Hong Kong: A. Shortrede and Co., 1867, p.219.

【8】Manuel Teixeira, Toponímia de Macau, Vol.1, Macau: Imprensa Nacional de Macau, 1979, p.419, 491.

【9】〈光緒十二年七月委員德富稟〉,載中央研究院近代史研究所編:《澳門專檔(一)》,台北:中央研究院近代史研究所,1996年,第126頁。

【10】William Frederick Mayers, Nicholas Belfield Dennys, Charles King, The Treaty Ports of China and Japan, London: Trübner & Co., Hong Kong: A. Shortrede and Co., 1867, p.209.

【11】William Frederick Mayers, Nicholas Belfield Dennys, Charles King, The Treaty Ports of China and Japan, London: Trübner & Co., Hong Kong: A. Shortrede and Co., 1867, p.219.

【12】William Frederick Mayers, Nicholas Belfield Dennys, Charles King, The Treaty Ports of China and Japan, London: Trübner & Co., Hong Kong: A. Shortrede and Co., 1867, p.212.

【13】William Frederick Mayers, Nicholas Belfield Dennys, Charles King, The Treaty Ports of China and Japan, London: Trübner & Co., Hong Kong: A. Shortrede and Co., 1867, p.219.

【14】William Frederick Mayers, Nicholas Belfield Dennys, Charles King, The Treaty Ports of China and Japan, London: Trübner & Co., Hong Kong: A. Shortrede and Co., 1867, p.212.

【15】[清]趙允菁:《重修澳門望厦村普濟禪院碑記》,載[清]祝淮:《澳門志略》,北京:國家圖書館,2010年,頁二一三。

【16】William Frederick Mayers, Nicholas Belfield Dennys, Charles King, The Treaty Ports of China and Japan, London: Trübner & Co., Hong Kong: A. Shortrede and Co., 1867, p.212.

【17】關於龍田村,詳見關俊雄:〈龍田村歷史初探〉,《文化雜誌》第106期,第50-66頁。

【18】William Frederick Mayers, Nicholas Belfield Dennys, Charles King, The Treaty Ports of China and Japan, London: Trübner & Co., Hong Kong: A. Shortrede and Co., 1867, p.216.

【19】William Frederick Mayers, Nicholas Belfield Dennys, Charles King, The Treaty Ports of China and Japan, London: Trübner & Co., Hong Kong: A. Shortrede and Co., 1867, p.215.

【20】William Frederick Mayers, Nicholas Belfield Dennys, Charles King, The Treaty Ports of China and Japan, London: Trübner & Co., Hong Kong: A. Shortrede and Co., 1867, p.215.

【21】《中日商埠志》寫作“Philip Le Fleming Senhouse”,然而,墓碑及其他多種資料表明應為“Humphrey Le Fleming Senhouse”。

【22】《中日商埠志》有誤,應為第五代馬爾博羅公爵的第四子。

【23】William Frederick Mayers, Nicholas Belfield Dennys, Charles King, The Treaty Ports of China and Japan, London: Trübner & Co., Hong Kong: A. Shortrede and Co., 1867, p.215, 216.

【24】賴廉士(Lindsay Ride)、梅麗‧賴德(May Ride)著,譚樹林譯:《澳門基督教墳場》,澳門:澳門文化局,2018年,第329頁。

【25】賴廉士(Lindsay Ride)、梅麗‧賴德(May Ride)著,譚樹林譯:《澳門基督教墳場》,澳門:澳門文化局,2018年,第312、313頁。

【26】[葡]施白蒂(Beatriz Basto da Silva)著,姚京明譯:《澳門編年史:十九世紀》,澳門:澳門基金會,1998年,第131頁。

【27】William Frederick Mayers, Nicholas Belfield Dennys, Charles King, The Treaty Ports of China and Japan, London: Trübner & Co., Hong Kong: A. Shortrede and Co., 1867, p.216.

【28】William Frederick Mayers, Nicholas Belfield Dennys, Charles King, The Treaty Ports of China and Japan, London: Trübner & Co., Hong Kong: A. Shortrede and Co., 1867, p.216. 另外,詳見關俊雄:〈澳門城牆與城門〉,澳門記憶文史網,https://www.macaumemory.mo/specialtopic_c3df2429a9f54cb58f27159a924c52d8。

更新日期:2025/11/10

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)