小三巴內的乾坤

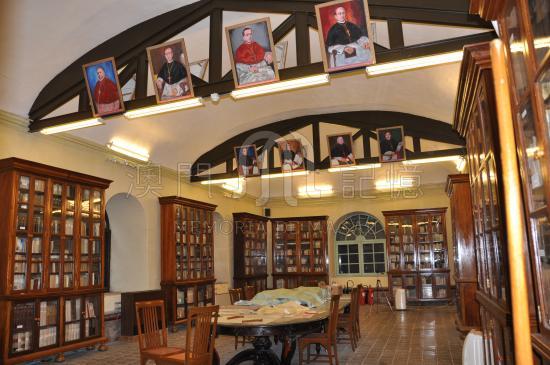

人們將聖保祿教堂的前壁稱作大三巴牌坊,這是源於教堂外文名São Paulo與粵語“三巴”近音,而“大”一方面指大教堂,另一方面,也因澳門在18世紀興建了同樣是巴洛克建築風格的聖若瑟教堂,除了外形與聖保祿教堂相似,教堂旁邊也設有神學院——聖若瑟修院(Seminário de São José)。該院承擔著神學的職能,培養來澳門的各地傳教士。因此當地人慣稱它為“三巴仔”或“小三巴”。修院位於崗頂前地,於1728年創立。據資料顯示,當年耶穌會會士取得現址後,歷經30年,院舍陸續落成。毗連的聖若瑟聖堂於1746年興建,1758年落成,規模僅次於耶穌會會士興建的聖保祿學院的天主之母教堂(即現時大三巴牌坊遺址的前身)。

與聖保祿學院一樣,聖若瑟修院是專門為培訓赴中國內地及東南亞傳道的神職人員而設的修院。2001年,獲聯合國教科文組織亞太區文物古跡保護獎;2005年,成為澳門歷史城區的一部份被列入《世界文化遺產名錄》;2010年,圖書館中保存的16—19世紀古籍成為天主教澳門教區檔案文獻系列的重要典藏而列入聯合國教科文組織亞太區《世界記憶名錄》。可見,修院圖書館所收藏的古籍非常豐富。

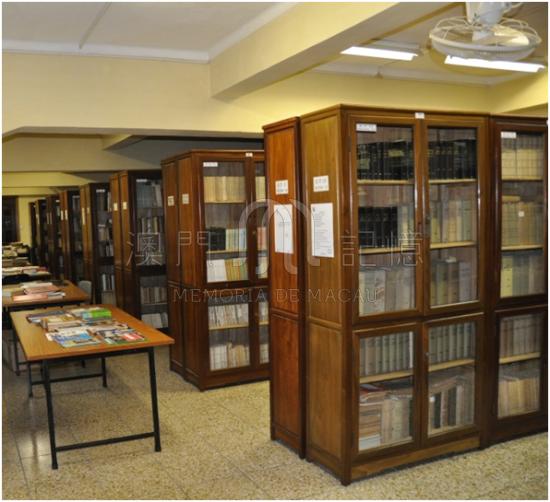

雖然後期聖若瑟修院不再辦學,但自創辦以來,培養了許多中國和東南亞各地教會人才,如廣州、果阿、東帝汶、香港、馬六甲等地的天主教神職人員有數百名,故此修院被稱為澳門歷史上最主要的教育中心之一,老一輩的澳門人稱之為澳門天主教的“少林寺”。1800年被授予“皇家修道院”稱號,這是因為聖若瑟修院為澳門以至中國的傳教事業作出過貢獻。目前修院保存良好,內有多個圖書館,藏有涵蓋16—19世紀的豐富古籍,極具研究價值。

在兩百多年的辦學過程中,聖若瑟修院和天主教在中國傳教的命運一樣,經歷了興衰起落。曾經因為耶穌會會士被驅逐,修院的教授星散殆盡而暫停;更一度成為一座孤兒院;18世紀後復甦,修院的修士學生人數大增。

館藏典籍豐富

利瑪竇認為:“到中國傳教,決不是強大的艦隊、聲勢浩大的軍隊,或是其他人類武力所能奏效的。”“傳教必是獲華人之尊敬,最善之法,莫若漸以學術收攬人心,人心即付,信仰必定隨之。”修院圖書館中館藏的各類文獻,可以體現他的這一政策確實得以實行,並因此達到了目的。當中有大量宗教文獻古籍,內容主要涉及聖經學、教義、神修、禮儀、教會法律、神學、天主教信仰解釋、宗教歷史、彌撒程序、聖人傳記等。這些文獻主要供修道者進修神學,以及進行傳教活動之用。另外,還有百科全書、中外文字典、音樂資料等,還有中西文書籍及期刊,以及不少在修院出版的圖書。作為一所神學院,圖書館也保存了修士或神父因課堂教學或使用的教材、導師講課用資料,以及大量的照片檔案。

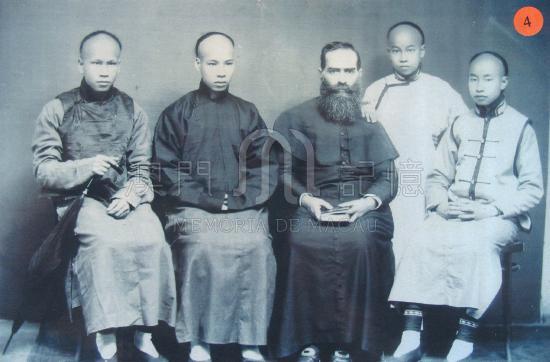

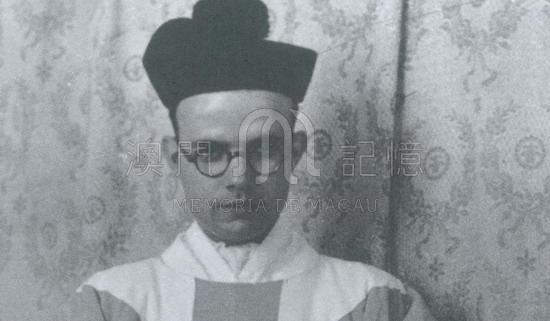

圖7 清末時期聖若瑟修院中來自內地的修士,圖片來自聖若瑟修院。

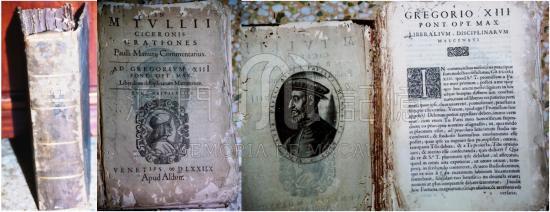

目前所知,最早保存在修院圖書館中保存最早的文獻是1578年出版的古拉丁文文獻M. Tullii Ciceronis Orationes Paulli Manutij Commentarius該書註解西塞羅(Marcus Tullius Cicero)在古羅馬議會的演講,主要內容是有關羅馬帝國國會所涉及之國家政治、經濟等社會事務,反映了古羅馬的社會情況。

圖8 古拉丁文文獻,1578 年出版的M. Tullii Ciceronis Orationes Paulli Manutij Commentarius,圖片來自聖若瑟修院。

《中國官話》價值

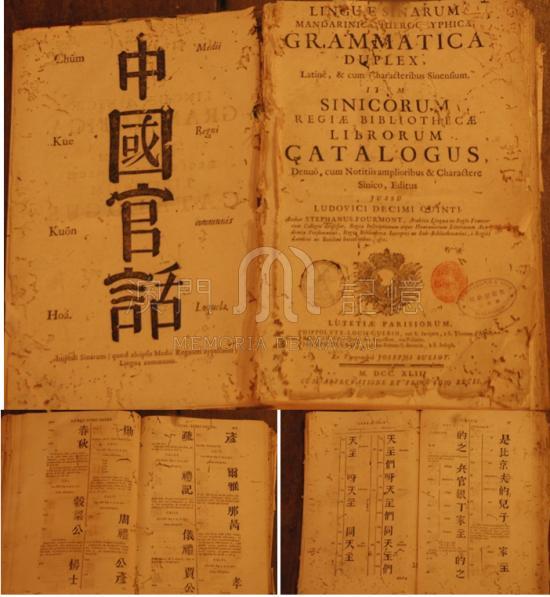

傳教士研究中國文化和語言,是為了更好地融入中國社會,在修院的館藏系列中,就有不少此類文獻。其中有趣的一本,是 1742 年出版以拉丁文教授學習中國語言等的《中國官話》(Linguae Sinarum Mandarinicae Hieroglyphicae Grammatica Duplex)。該書出版者為 Hippolyte-Louis Guérin,出版地為巴黎(Lutetiae Parisiorum)。圖中可清晰看見中文、拉丁文譯義及拉丁文教授之中文讀音,充分體現他們對中文學習的熱忱,亦可見 18 世紀中文在歐洲的流通及其重要性。

圖9 《中國官話》,1742 年巴黎出版

談到這本書,筆者曾經在國外古籍收藏書商的一份拍賣清單中驚喜看到該古籍的資料,拍賣單出價是9500美元,旁邊更加了說明:“在過去50年的拍賣紀錄中只出現過一本”,可見版本非常珍貴。然而,對澳門來說,這價錢是毫無意義的,其價值絕非金錢可以衡量。

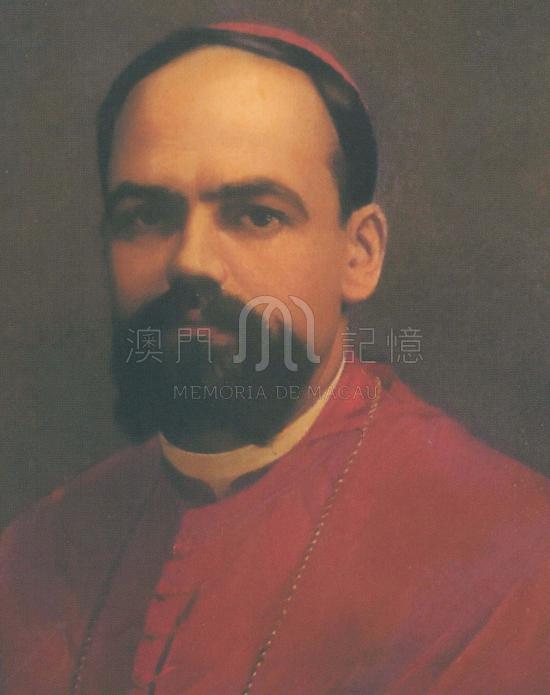

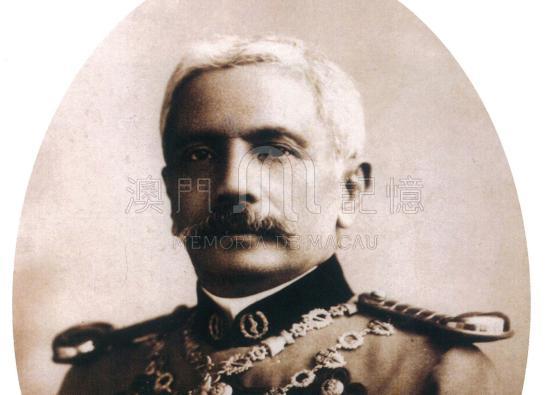

當年筆者有幸得到聖若瑟修院李順宗神父的幫助,在圖書館的寶庫中找到這本珍貴古書。它是由著名法國漢學大師埃狄納·傅爾蒙(Etienne Fourmont)教授編纂,以拉丁文教授歐洲人學習中國語言、歷史、文化的書,該書被稱為西方漢學研究的一個重要里程碑。說這本書與澳門有關,並不是因為它的內容,或作者,或出版地等跟澳門扯上關係,而是它背後的意義,以及它所承載的澳門歷史。藏於修院圖書館的這本《中國官話》,書名頁上蓋了好幾個印章,每個印章都代表了這本書的歷程。當中一個紅色搶眼的,是沙賴華(1765—1818)(Joaquim de Souza Saraiva)主教的個人藏書印章。僅是這印章,便是一段厚重的歷史。兩百多年前,當時沙賴華神父獲羅馬教廷委任,前往北京的教區擔任主教。他滿懷著對東方的好奇和希冀,也立志將歐洲的文化帶到中國。於是,他精心挑選了一批書籍,當中有西方哲學、數學、語言、文化等等,準備經澳門帶到北京之用。他在葡國踏上了駛往東方的大船,經過漫長的海上之旅,1804年9月16日抵達澳門這個小漁港。一如其他到來的歐洲神職人員,他在聖若瑟修院住下。可惜,當時正是清朝嘉慶年間的禁教時期,他在澳門留下來等待機會,但一直無法上京。他沒有考慮返回葡國,而是選擇留下等待機會,在澳門聖若瑟修院教授數學、哲學及神學,整理檔案資料。很遺憾,直至1818年2月26日去世,他仍然不能履行職責到北京擔任主教。過身後,其遺體葬於修院旁邊的聖堂,永遠留在了澳門。這段小故事是那個時代澳門的縮影,充份體現了多元和包容的文化特徵。

現在,澳門的這本《中國官話》,已經與修院的一系列藏書以及教會檔案同被列入聯合國教科文組織亞太區《世界記憶名錄》,成為人類的共同文化遺產。而他從歐洲帶來的一批西方書籍,亦一直留在聖若瑟修院的圖書館內,成為澳門的文化寶庫。

學習中國語言文化典籍

傳教士為融入地方文化,積極學習中國各地方言,例如將廣東方言、上海方言等以外文譯音對照。現存於澳門的這些文獻大部份為19至20世紀初出版。廣東是洋人進入中國的門戶,在乾隆閉關自守期間,基本上禁止外國人進入,但廣州仍是北京以外唯一允許西洋傳教士居留的地方,直到當時的廣東巡撫接到皇帝訓斥他的諭旨後,才採取驅逐行動。可以說廣東是最後防線,亦是傳教活動較頻繁的地區,如肇慶、開平、斗門等地,因而造就他們學習粵語以作為重要溝通工具。

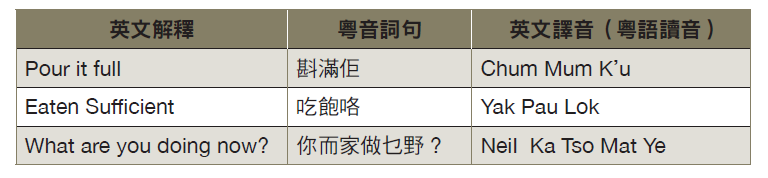

所以,聖若瑟修院圖書館保存的此類文獻亦以學廣東話為多,他們將歐洲語言以譯音對照來學習本地文化。例如:《精選廣東方言短語》(筆者譯)(Select Phrases in the Canton Dialect)第七版,由克爾(J.G. Kerr)博士撰寫,出版機構為Kelly & Walsh有限公司,於1889年由香港、上海、橫濱、新加坡四地聯合出版,序言由該書作者於廣州撰寫。全書內容圍繞日常生活常用詞的粵語加英文譯音及英文解釋對照:

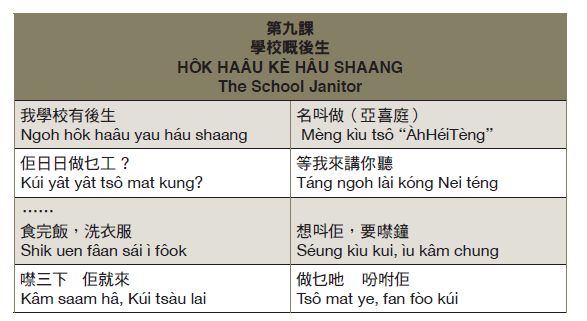

這些非常親切和地道的通俗用語在澳門及廣東等地幾乎無人不說,是溝通的最好方法。可見傳教士細膩地觀察具有濃厚地方色彩的語言特色,所用的詞句中,充分體現他們渴望融入當地文化的熱忱及嚴謹態度。事實上,神職人員學習的方式多採用較輕鬆易入門的手法。例如《綜合粵語學習法》(First Year Cantonese)小學教科書便是一例:

筆者註解:我學校有位雜務,他名字叫亞喜庭;他天天在做什麼?讓我來告訴你⋯⋯吃完飯,洗衣服;想叫他,要按鈴;按三回,即會來;做什麼,安排他。另外當中一些字更是他們按意思造的,例如“呌”字,表示“叫”的意思。

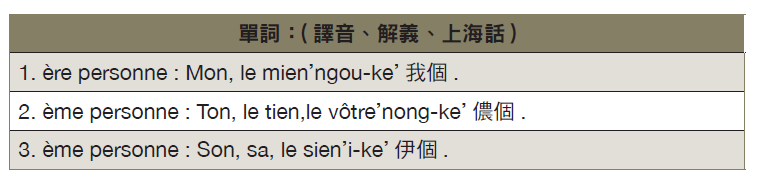

上海也是當時傳教的重要城市之一,學習上海話的文獻亦隨手可及。一本以法文教授上海方言的《上海方言學習課本》(Leçons sur le Dialete de Shanghai),從單詞到句子,有法文譯音對照及法文註解。例如:

(筆者註:1. 我的, 2. 你的, 3. 他的)

由於澳門是致力培養入華傳教士的基地,較為正統的中國語言教科書成為不可或缺的文獻之一。當中更不乏在澳門出版的語文教科書,《教話指南》(Bussola do Dialecto Cantonense)便是一個例子,由著名土生葡人翻譯官Pedro Nolasco da Silva編著,現存於澳門圖書館,共有七冊,於1906年到1922年期間出版,主要是歐洲語言對照中文粵音字佐以拼音輔助學習的教科書(該書的中英文版同期在廣州出版)。又例如1956年以西班牙文出版的《現代中國語文》(筆者譯)(El Lenguaje Chino Moderno)由Emiliano Martin. S. J撰寫,以教授中國歷史文化的方式學習中文,皆為澳門文獻出版事業史留下重要的印記。

圖10 在澳門出版的El Lenguaje Chino Moderno(1956 年)

另外,於1938年在上海出版的《英華合璧》(KUOYU PRIMER: Progressive Studies in the Chinese National Language),亦是中文語言教科書之一, 由馬非(R.H. Mathews)編著,以教授普通話為主;還有1931年出版的《中文會話基礎》(筆者譯)(Introducción al Lenguaje Hablado Chino)、天津崇德堂於 1938 年出版的《中文閱讀基礎》(筆者譯)(Introduction to Spoken Chinese–Sermo Sinicas Vulgaris)以西班牙語譯音教授中文等等,這類文獻不計其數,都是為歐洲傳教士學習中文而出版的教科書。

不管怎樣,天主教傳教士歷盡艱辛來到東方, 踏上澳門這塊寶地,在這裡勤習中文,作為進入中國腹地的準備。因此,當他們掌握了一些基本語言技巧後,更需要掌握真正傳教方面的中文知識以利用中文向中國人傳教。我們從藏書中可見傳教士們對學習中國語言的熱誠,對傳教的堅持。

澳門的圖書館事業與傳教活動息息相關。除了上述的聖保祿學院圖書館、聖若瑟修院圖書館外,澳門還有不少教會(包括天主教和基督教)組織圖書館。例如,澳門主教府圖書館、林家駿主教藏書館及澳門主教府管轄下的高德華公共圖書館。還有澳門耶穌會圖書館,16世紀中葉天主教傳入中國,是以耶穌會會士為鑑,亦是近幾個世紀最具影響力的天主教傳播者,內設有圖書館,保留了上萬冊圖書,以及珍貴的照片資料,包括傳教士在中國內地傳教活動的留影。另外,澳門利氏學社圖書館是耶穌會屬下所建的學社,主要研究漢學及中國文化。

該書之參考書目如下:

1. 《盛世危言》導讀,URL:http://liulangmao.com/bbs/read.php?tid=6080。

2. 《澳門中央圖書館館訊》,2004年第9期。

3. 1594年11月9日范禮安在澳門寫給耶穌會總會長的信,轉引自高瀬泓一郎的《キリシタン時代の文化と諸相》。

4. Braga, J.M. The beginnings of printing at Macao. Macau: Biblioteca Nacional Macau. 1963.

5. Newsletter: Hong Kong Library Association. URL:http://www.hklib.org.hk/april04.pdf.

6. 王酉梅:《中國圖書館發展史》,吉林:教育出版社,1991 年。

7. 多明古斯(Domingos, M.G.S):《澳門·遠東西方的第一所大學》,澳門:澳門大學,澳門基金會,1994年。

8. 吳志良、楊允中主編:《澳門百科全書》,澳門:澳門基金會,2005年。

9. 林家駿:《澳門教區歷史掌故文摘》,澳門:澳門天主教教務行政處,1979年。

10. 施白蒂著,小雨譯:《澳門編年史》(澳門譯叢),澳門:澳門基金會,1995年。

11. 費賴之:《入華耶穌會士列傳》,香港:商務印書館,1938年。

12. 楊開荊、趙新力:《澳門圖書館的系統研究》,廣州︰廣東人民出版社,2006年。

13. 楊開荊:《澳門特色文獻資源研究》,北京:北京大學出版社,2003年。

14. 圖書館事業發展白黃皮書用語釋義,URL:http://lac.ncl.edu.tw/06/info/13.htm.

15. 劉羨冰:《世紀留痕:二十世紀澳門教育大事志》,澳門:澳門出版協會,2002年。

16. 歐卓志(Arrima, Jorge de Abreu):《澳門中央圖書館》,澳門:澳門文化司署,1992年。

17. 歐卓志(Arrima, Jorge de Abreu)著,喻慧娟譯:《澳門中央圖書館百年歷史》,《文化雜誌》,1995年第22期。

18. 澳門基金會、上海社會科學院出版社編:《知新報》影印版,上海:上海社會科學院出版社,2000年。

19. 澳門圖書館暨資訊管理協會:《澳門圖書館名錄2004》,澳門:澳門基金會,2004年。

20. 廖澤雲主編,許世元、馮志強副主編:《鏡湖薈萃圖片集》,澳門:澳門鏡湖醫院慈善會,2013年。

21. 李鐵城編:《聯合國的歷程》,北京:北京語言學院出版社,1993年。

更新日期:2025/03/05

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)