埋在劏狗環的屍骨: “百鳥巢”主人湯瑪斯.比爾的末路

1842年1月12日,幾位葡萄牙人青年在澳門東北的劏狗環海灘玩耍時,發現了一具嚴重腐爛的遺體——這位死者並不是一個普通的人,而是一名居於澳門的英國富商,他的死亡訴說著澳門在十九世紀初期鴉片貿易的風雲。

周遊全澳的蟾蜍石傳說

至今民國大馬路20號與22號之間對開的西環湖中,仍隱約可見一塊只有10%露出湖面的“蟾蜍石”,此石高約1米,寬約兩米,不斷有水泡從“蟾蜍”原來塞着水泥已部分被浪沖脫的“口”中冒出。

從中外歷史文獻重考“Lilao/Nilao”與“亞婆井”的歷史

澳門學中,有一個似乎已經蓋棺論定、但疑點重重的問題,即所謂的“泥流泉”。作者將在仔細爬梳中外歷史文獻的基礎上,就其詞源與詞義略抒己見,意在抛磚引玉。

澳門旅遊攻略續篇:1867城市漫遊

在前文《澳門旅遊攻略(1867年)》中,我們通過梅輝立(William Frederick Mayers)等人所著的《中日商埠志》(The Treaty Posts of China and Japan),探討了十九世紀澳門的氣候、前往澳門的交通、當地住宿,以至購物資訊,然而,澳門作為一個充滿歷史和文化的城市,還有更多值得深入探索的景點和活動,接下來,本文將與讀者一同繼續揭開《中日商埠志》,循著其中的推介路線在澳門來一場1867年的城市漫遊(Citywalk)。

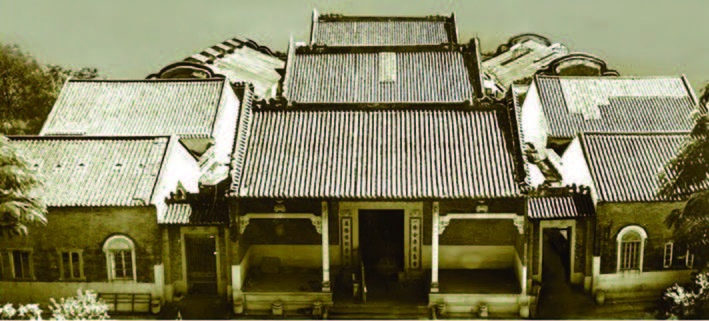

街坊總會

澳門最早的地區性坊會是1950年代成立的望廈、青洲、台山街坊會。至1982年,澳門先後成立了24個區域性坊會。進入1980年代,澳門面臨即將回歸祖國的歷史機遇,為了加強聯繫與團結,各區坊會加緊籌備成立街坊總會。

國際酒店的研究故事

國際酒店於1941年開幕,當年曾經是澳門最高的酒店,原酒店於1996年結業,被收購後於2023年8月18日重開。這個矗立在新馬路末端的地標式建築,在空置20多年後重現光芒,引起市民的廣泛討論,然而,坊間有關國際酒店的資料眾說紛紜,本文擬一一拆解。

商女也知亡國恨——澳門歌姬支持祖國抗戰

在日本發動侵華戰爭後,在澳門華人社會組織的募捐救國賑災活動中,始終活躍着澳門歌姬的身影,各歌姬之慷慨輸將,縱富人亦有不及,為祖國抗戰作出了獨特的貢獻。

閱讀老字號之平民美食:茶餐廳、咖啡檔、粥麵店

廣東人有句話︰“各師各法,各廟各菩薩。”經營飲食也不例外。高價的有高價的顧客,廉價的也有捧場人,咖啡檔、粥麵店、茶餐廳為無數打工仔提供質優價廉的美食。

土地公賀壽記

“二月二,宰豬公,謝土地。”每年土地誕,我家都會到街邊的神龕,拜拜土地保平安。看着土地神像,有如見到和藹的爺爺,帶着慈祥親切的美容,在困難時總會助你一臂之力。這天是土地公公生辰,每家每戶會酬謝這位爺爺的保佑。在雀仔園和沙梨頭的福德祠更有大型的賀誕儀式,上演神功戲、舉行賀誕宴會,場面相常熱鬧之餘,亦充滿濃濃的街坊情味。

源起與流變:澳門社團發展歷程

作為人類進行群體性文明活動的組織形式,社團在澳門的歷史源遠流長,從神緣組織(廟宇)到世俗性慈善組織,再從職業性社團到知識性社團,澳門社團形成了較為清晰的發展軌跡。

“雙擬”角色及其變化:澳門社團功能

澳門素有“社團社會”的稱號,一直以來社團在澳門社會中發揮著重要作用。眾所周知,回歸前葡管澳門實行的是間接治理,即澳葡政府治理未能深入到社會中下層,也極少向社會提供包括基礎教育等在內的公共服務,因此,中下層社會通過社團(尤其是功能性代表社團)實行社會自治,使得社團出現“擬政府化”與“擬政黨化”功能(簡稱“雙擬”功能)。

仁慈堂

澳門仁慈堂(Santa Casa da Misericórdia de Macau)是由早期葡萄牙傳教士在澳門創辦的慈善公益機構。仁慈堂起源於葡萄牙。1498 年,葡萄牙女攝政王唐娜.萊昂諾爾(Leonor de Viseu, 1458–1525) 在里斯本創立向窮人提供援助的仁慈堂。此後,葡萄牙各海外屬地以至世界各地紛紛建立仁慈堂。澳門仁慈堂就是仿照葡萄牙仁慈堂模式而成立的。1568 年,葡萄牙耶穌會士賈耐勞(D. Belchior Carneiro, 1516–1583)抵達澳門,眼見澳門的孤寡貧民生活無依,有些更染上痳瘋病,因此,他於次年(1569年)創辦了澳門仁慈堂。

伯多祿 Pedro Nolasco da Silva

伯多祿有很多卓越的著作,例如《初學者適用:以葡文認識中文和中國》、《寓言故事》、《日常廣州及北京方言 葡譯《聖諭廣訓》內頁用語》、《中文實用語法》、《中文書寫語及口語教程》、《譯自〈聖諭廣訓〉的中文書寫語》、《粵語指南》、《澳門葡文 學校適用:粵語中文文章》、葡譯《國文教科書》等,在當時而言成就非凡,大多數更是以啟發性教學及教育的模式來構思和制定,有系統地編排準備每一課,更以拼寫法/正字法配合,以便學習。

源起與流變:澳門社團發展歷程

作為人類進行群體性文明活動的組織形式,社團在澳門的歷史源遠流長,從神緣組織(廟宇)到世俗性慈善組織,再從職業性社團到知識性社團,澳門社團形成了較為清晰的發展軌跡。

“雙擬”角色及其變化:澳門社團功能

澳門素有“社團社會”的稱號,一直以來社團在澳門社會中發揮著重要作用。眾所周知,回歸前葡管澳門實行的是間接治理,即澳葡政府治理未能深入到社會中下層,也極少向社會提供包括基礎教育等在內的公共服務,因此,中下層社會通過社團(尤其是功能性代表社團)實行社會自治,使得社團出現“擬政府化”與“擬政黨化”功能(簡稱“雙擬”功能)。

仁慈堂

澳門仁慈堂(Santa Casa da Misericórdia de Macau)是由早期葡萄牙傳教士在澳門創辦的慈善公益機構。仁慈堂起源於葡萄牙。1498 年,葡萄牙女攝政王唐娜.萊昂諾爾(Leonor de Viseu, 1458–1525) 在里斯本創立向窮人提供援助的仁慈堂。此後,葡萄牙各海外屬地以至世界各地紛紛建立仁慈堂。澳門仁慈堂就是仿照葡萄牙仁慈堂模式而成立的。1568 年,葡萄牙耶穌會士賈耐勞(D. Belchior Carneiro, 1516–1583)抵達澳門,眼見澳門的孤寡貧民生活無依,有些更染上痳瘋病,因此,他於次年(1569年)創辦了澳門仁慈堂。

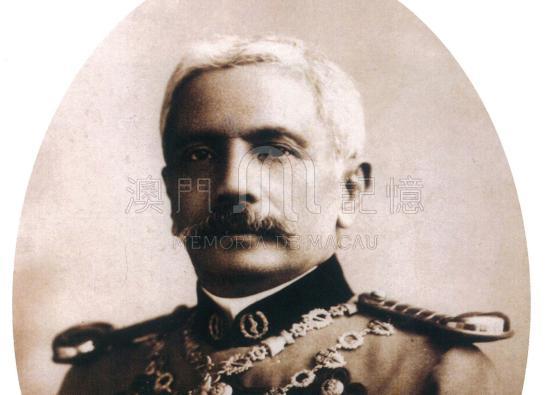

伯多祿 Pedro Nolasco da Silva

伯多祿有很多卓越的著作,例如《初學者適用:以葡文認識中文和中國》、《寓言故事》、《日常廣州及北京方言 葡譯《聖諭廣訓》內頁用語》、《中文實用語法》、《中文書寫語及口語教程》、《譯自〈聖諭廣訓〉的中文書寫語》、《粵語指南》、《澳門葡文 學校適用:粵語中文文章》、葡譯《國文教科書》等,在當時而言成就非凡,大多數更是以啟發性教學及教育的模式來構思和制定,有系統地編排準備每一課,更以拼寫法/正字法配合,以便學習。

使用說明

檢視全站索引

“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;

“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;

“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。

已經有澳門記憶帳號了? 登入