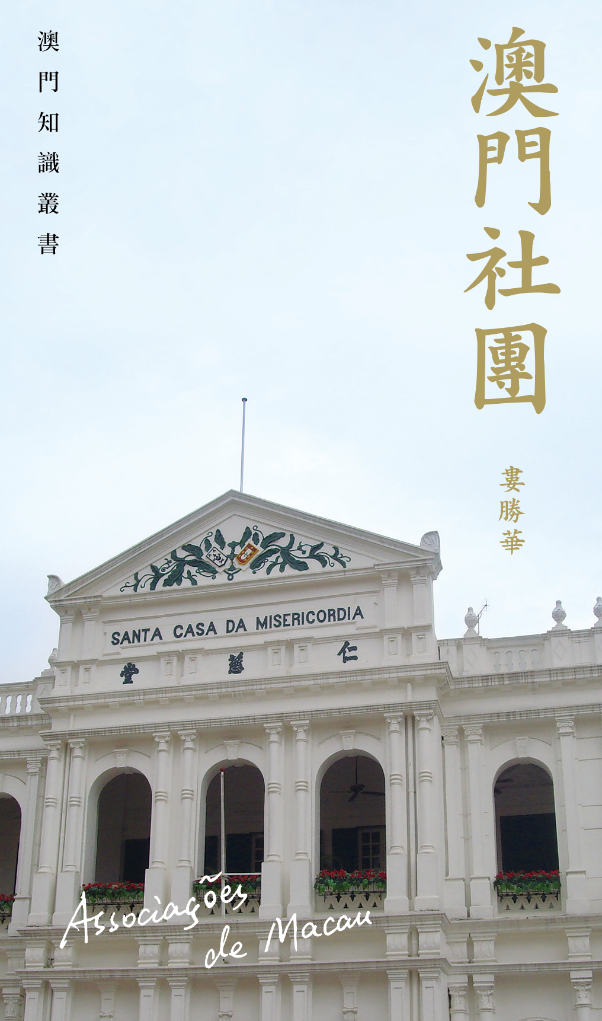

創立與發展

澳門中華總商會(簡稱中總)成立於1913年,是澳門第一個商會組織。1909年,華商蕭登(蕭瀛洲)、李鏡荃、趙立夫三人呈請澳門總督批准設立華商會,1912年獲葡京批准立案,取名澳門商會。第二年,澳門商會正式成立,推蕭瀛洲為首屆總理。後以旅澳華商總會名義呈中華民國工商部獲准立案。1916年,正式定名為澳門中華總商會。

歷史小貼士:華商會的發起

關於澳門華商發起成立商會的流行說法是1911 年(清宣統三年),蕭瀛洲等華商鑒於澳門華商日眾,乃發起籌備成立商會,擬具綱領,條陳澳門政府,請求批准。見《澳門中華總商會成立九十周年紀念特刊(1913–2003)》、《澳門工商年鑒(1951–1952)》等書刊。據澳門歷史檔案館所藏的民政廳(Administração Civil)檔案,1909 年(清宣統元年)3 月22 日,蕭登、李鏡荃、趙立夫三人向澳門總督呈遞稟文,請求批准開設華商會,並附議訂商會章程四十一款。

中華總商會成立之初,暫借同善堂為臨時辦公處。之後,經康公廟值理會借出木橋街四號物業為會所。1930年,值理會決議籌款購置議事亭前地18號作會所。1987年,澳葡政府以批租方式給予中總一處位於新口岸的土地興建新會所。新會所大樓於1991年建成入遷,原議事亭舊會址則於1994年改建成中華商業大廈。

中華總商會初設總理值理制,一年一任。1935年,改為主席值理制。1948年,設理監事制。1956年,理監事任期由一年改為兩年。1968年,廢監事會,改為理事制。1980年,理事制改會董制。1986年,恢復監事會,實行會董監事制。1994年,會董、監事任期由兩年改為三年。2000年,改會長、理監事制。2010年,規定會長、理事長和監事長連任不得超過兩屆。在中總發展歷程中,具影響力的領袖有蕭瀛洲、盧焯孫、范潔朋、高可寧、劉柏盈、何賢、馬萬祺等人。澳門中華總商會的會員分為三大類:一是團體會員,為行業性商會組織;二是商號會員,為公司商號;三是個人會員。至1990年代,該會宗旨確定為:積極配合澳門政府各項政策,團結工商界人士,致力於為澳門居民及工商界爭取合理權益,致力澳門社會穩定與經濟繁榮。

中華總商會在歷屆架構成員的領導下,會務日益發展,保持了在澳門作為“領袖眾商”的工商社團地位,影響甚至超越工商界而達於澳門社會。

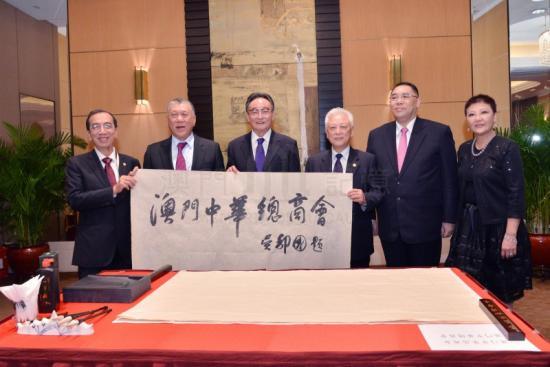

2013年2月21日,中總慶祝成立百周年宴會,全國人大常委會委員長吳邦國為中總題字(圖源:澳門中華總商會)

服務工商

長期以來,中華總商會聯絡與服務於澳門工商界,維護工商界合理權益。1935年,中總在會內附設商品陳列所。1941年,設商務諮詢處,服務眾商。自1970年代以來,每年春節之後,中總例必邀集澳門本地各業人士舉辦工商業座談會,聽取各業訴求,並將各業人士反映的意見整理匯集、送交政府有關部門。中總還常年為澳門廠商及出口商簽發產地來源證明,向會員提供商事服務。

中總協助工商企業外訪,拓展貿易機會。自1957年開始,中總應邀組織澳門本地商戶參加每年春秋兩季廣交會,協助洽談貿易。除參加廣交會外,中總還為澳企組團前往國外考察交流,如1981年前往葡國及歐洲多國考察;1997年前往泰國、緬甸進行商貿交流;2002年前往新馬泰交流訪問。通過考察訪問,中總對外推介澳門、吸引外企投資澳門,同時協助澳企瞭解與拓展國外市場。

中總促進區域合作,推動經濟多元發展。為了配合澳門“一中心一平台”的發展定位及參與粵港澳大灣區建設,中總通過泛珠三角商會聯席會議、粵港澳主要商會高層圓桌會議等機制,發揮自身應有的橋樑與仲介作用,拓展澳門商企對外合作空間。2008年,中總正式加入世界商會聯合會(WCF),並申請加入世界“ATA單證冊”體系。2011年,中總獲選為世界商會聯合會理事會成員。

2010年10月28日,在中總與澳門世界貿易中心合辦的“澳門ATA 單證冊啟動儀式”上,國際商會亞洲區區域主管李如松女士向馬有禮會長致送紀念品(圖源:澳門中華總商會)

2014年4月15日,中總代表團成員在第115屆廣交會開幕酒會上與中國‧ 葡語國家經貿合作論壇嘉賓合影(圖源:澳門中華總商會)

2014年5月18日,葡國總統施華高在澳門陸軍俱樂部主持中總與葡中工商協會簽署合作協議儀式(圖源:澳門中華總商會)

2016年4月21日,梁維特司長與中總婦委會團員在“活力澳門推廣周‧ 廣東江門”歡迎宴上合照(圖源:澳門中華總商會)

服務社會

作為澳門華人代表性社團,澳門中華總商會不僅為澳門工商界謀求利益,而且向澳門華人提供社會服務。一直以來,賑濟救難是中總義不容辭的責任。在日本侵華戰爭期間,面對內地抗戰局勢以及大量流落澳門的難胞,中總聯絡澳門各大社團及各階層成立各界救災會,發起募集款物,進行救亡賑濟活動。其中包括組織難民中有勞動能力者填濠、平地、耕種等,向務工難民發放工資,以“以工代賑”方式救濟難民。在1950年代澳門北區的幾場火災中,中總聯合各界捐款救濟災民,協助災民重建家園。在20世紀50、60年代,中總向澳門華人居民發放回鄉證明書,協助華人回內地探親旅行。

1958年,澳門淡水供應出現短缺,中總聯同澳門各大社團代表,請求廣東省及中山縣協助解決澳門淡水供應,經與廣東方面聯絡協商,決定在鄰近澳門的灣仔竹仙洞、銀坑兩地建設水庫,向澳門輸送淡水,中總負責籌劃款項支持施工。1960年,竹仙洞水庫建成,開始向澳門供水,緩解了澳門的水荒。

1948年6月,何賢向中總捐贈南灣八角亭,用以開辦閱書報室。該閱書報室現已成為面向居民開放的公共圖書室,有兩萬餘冊藏書、幾十種報刊。

1947年,中總開辦國語研究班。1949年,為培養商業人才,開辦商業訓練班,設簿記、珠算等科,又併入國語研究班,為國語科。為滿足社會需要,1954年,在商業訓練班基礎上開辦商訓夜中學。

1983年,商訓夜中學擴辦高中課程,面向在職青年提供補償中學教育的機會。現時,該校已成為政府認可的成人回歸教育學校。

1950年,青洲大火,中總參與救災。籌募後期,高可寧捐出青洲地段,商會利用該地段於次年設立青洲平民識字學校,回應當地居民對子女教育的訴求。1954年,該校被火焚毀,商會隨即斥資重建,次年落成,更名為青洲小學;之後不斷改建,至2021年,青洲中學擴建工程竣工,學校更名為澳門中華總商會附設青洲中學。2021/2022學年,該校設幼兒教育9個班、小學16個班,及中學2個班。

2012年3月2日, 青洲小學擴建中學校舍商訓夜中學“齊心清潔社區日”活動(圖源:澳門中華總商會附設商訓學校)

青洲小學擴建中學校舍

參政議政

在澳葡時期,作為總督諮詢機構的政務委員會或立法會中華人代表一職多由中總領袖擔任,如何賢於1955年出任華人代表。1976年之後,按照《澳門組織章程》設立的立法會與諮詢會均有中總人士的參與,如馬萬祺、崔德祺、彭彼得、吳榮恪、何厚鏵、高開賢、許世元等中總人士當選立法會間選議員。市政議會中也有中總人士,如崔世昌當選澳葡第二屆澳門市政議會議員。

1980年代,澳門進入過渡期,中總積極參與澳門回歸與特區政府籌組工作。1988年,澳門特區基本法起草委員會與諮詢委員會成立。中總領導馬萬祺、崔德祺與何厚鏵等成為兩個委員會的主要成員。1998年,澳門特區籌備委員會成立,馬萬祺、何厚鏵擔任副主任委員。為了實現澳門政權的平穩過渡,中總成立了關注澳門回歸工作小組。為慶祝澳門回歸,中總成立慶祝澳門回歸祖國工作委員會,參加大型巡遊與迎駐軍入城活動,在何賢公園內建造澳門回歸紀念亭。

2003年1月3日,中總成立90 周年會慶時何厚鏵行政長官向馬會長致送服務紀念獎座(圖源:澳門中華總商會)

2003年1月8日,全國政協主席李瑞環出席中總90周年會慶(圖源:澳門中華總商會)

特區成立後,中總人士直接參與特區立法會間接選舉,歷屆間選工商金融界別議員一直由中總推薦的候選人當選。同樣,中總人士亦受邀出任特區政府歷屆行政會成員。此外,中總人士還被特區政府委任為多個政策諮詢委員會成員,包括經濟發展委員會、社會協調常設委員會、消費者委員會、社會保障基金委員會、旅遊發展委員會、職業稅評定委員會、文化產業委員會、市政署諮詢委員會等。

總之,澳門中華總商會自成立以來,始終致力維護工商利益,致力提升居民福祉,促進澳門經濟發展與社會進步,與時俱進,不斷成長,逐漸成為澳門社會發展進步的重要推動力量。

該書之參考書目如下:

1. 《澳門工會聯合總會成立五十周年紀念特刊》,澳門:澳門工會聯合總會,2000年。

2. 《澳門街坊會聯合總會成立三十五周年特刊(1983–2018)》,澳門:澳門街坊會聯合總會,2019年。

3. 《澳門社團現狀與前瞻》課題小組:《澳門社團現狀與前瞻》,澳門:澳門發展策略研究中心,2000年。

4. 澳門中華總商會編:《澳門中華總商會成立一百周年紀念特刊(1913–2013)》,澳門:澳門中華總商會,2013年。

5. 許世元、崔世平、馮國輝、同善堂秘書處編:《同善堂一百二十周年特刊》,澳門:同善堂值理會,2013年。

6. 《鏡湖醫院慈善會創辦一百三十周年紀念特刊》,澳門:澳門鏡湖醫院慈善會,2001年。

7. 李鵬翥:《澳門古今》,香港:三聯書店(香港)有限公司、澳門:澳門星光出版社,1988年。

8. 婁勝華:《轉型時期澳門社團研究——多元社會中法團主義體制解析》,廣州:廣東人民出版社,2004年。

9. 婁勝華:〈庇護主義與澳門社團文化(三)〉,《澳門日報》,2009年4月27日,E07版。

10. 婁勝華:〈論澳門民間社團功能的“擬政府化”現象〉,《澳門.2004》,澳門:澳門基金會,2004年。

11. 婁勝華:〈成長與轉變:回歸以來澳門社團的發展〉,《港澳研究》,2016年第4期。

12. 潘冠瑾:《澳門社團體制變遷——自治、代表與參政》,北京:社會科學文獻出版社,2010年。

13. 王文達:《澳門掌故》,澳門:澳門教育出版社,1999年。

14. 吳宏岐、吳渭:《行善濟眾:澳門仁慈堂的慈善事業》,澳門:澳門特別行政區政府文化局,2018年。

15. 吳潤生主編:《澳門鏡湖醫院慈善會會史》,澳門:澳門鏡湖醫院慈善會,2001年。

16. 吳志良、楊允中主編:《澳門百科全書》,澳門:澳門基金會,2005年。

17. 楊仁飛:〈澳門社團發展——過去、現狀與展望〉,《澳門研究》,1998年第7期。

18. 鄭淑賢、何遠達:《澳門仁慈堂:過去與未來》, 澳門:澳門仁慈堂,2011 年。

19. 澳門工會聯合總會:http://www.faom.org.mo/portal.php

20. 澳門街坊會聯合總會:http://www.ugamm.org.mo

21. 澳門鏡湖醫院:http://www.kwh.org.mo

22. 澳門同善堂:https://tst.org.mo/index.php

23. 澳門仁慈堂:http://www.scmm.mo/frontend/main/

24. 澳門中華總商會:http://www.acm.org.mo/intro/ history.htm

更新日期:2025/04/10

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)