救亡與統戰:中國共產黨在澳門的組織與活動(1921-1949)

從1921年中國共產黨成立到1949年新中國成立,中國共產黨一直以秘密方式在澳門存在,從事組織發展、民眾動員以及配合內地抗日救亡。

澳門街道與已消失城市風景

隨著一座城市的迅速發展,許多曾經常見的城市風景和海岸線已成為歷史記憶。這導致了街道名稱與現況不符現象,如在馬場大馬路看不到馬場,在海邊馬路看不到大海,在田畔街看不見農田,在醫院後街見不到醫院,在電廠巷見不到發電廠。本文以街道名稱為經,以街道背後的歷史故事為緯,向讀者探討了澳門許多街道名稱至今保持不變的故事。這些街道名稱保留至今,見證了許多澳門城市風景的曾經存。透過解讀這些老街道,讓我們更深入了解澳門的城市發展歷程。如果更改或刪除這些街道名稱,除了失去地方特色,也將失去一座城市的記憶。

議事亭前地上的風景——澳門市中心的百年演變

講到澳門的市中心,大家可能聯想起議事亭前地,雖然這座廣場的規模不大,但它座落在繁華的市區,並且是不少節慶活動舉行或巡遊必經的路線,使這座廣場有著重要的歷史和社會意義。對澳門的居民來講,議事亭前地還有一個更熟悉的名稱——「噴水池」,原因就是廣場上有一座噴泉,但在歷史上,議事亭前地在幾百年的歲月裡並非一成不變,前地的風景有過多次變化。

兩百年澳門疫情點滴

澳門所在的嶺南地區自古就是傳染病的高發地,被歷朝歷代稱為“瘴癘之地”。1820年全球第一次霍亂大流行波及澳門,澳門開始有相關瘟疫的文獻,期後的兩百年間,澳門經歷了眾多的傳染病肆虐,霍亂、鼠疫、天花、麻瘋、愛滋病、肺結核等不同的瘟疫,奪去不少人的性命。

澳門基本法與回歸祖國之路

《澳門基本法》這個詞今天大家都耳熟能詳,琅琅上口,作為澳門特區的憲制性文件,《澳門基本法》除了擁有崇高的法律地位,並與我們的日常生活息息相關,涉足我們的基本權利和義務,也對澳門的政治、經濟、文化和社會事務等奠定了發展的框架和基礎,今天我們看到澳門特區的發展面貌和成果,正是得益於《澳門基本法》的制度保障。

1945年1月美軍空襲澳門始末

1945年1月16日上午,澳門遭受到史上第一次有組織的空襲。以二次世界大戰來說,這場空襲規模很小,但確確實實讓澳門捲入了戰爭之中。對於此次空襲的原因,直到戰後幾十年依然眾說紛紜。

從三幢酒店大樓看新馬路的折衷設計美學

在澳門的建築設計中,折衷風格透過一些葡國(包括土生葡人)及英國的設計師在19世紀下半葉帶來,形成了一股設計潮流。相較於古典復興(新古典),澳門出現的折衷風格雖然仍然可以見到古典柱式或羅馬圓拱等古典建築元素,但整體設計在比例上、構圖語言上,都較古典復興隨意,而且會混入源自西方不同時期或不同文化(甚至源自東方)的設計元素。1918年開闢完成的新馬路,由於當時的社會情況,折衷風格被大量地運用在房屋的設計上,當然也被投資者使用在酒店建築。

賣水艇、擔水妹與泡水舖——那些消失的「水」行業

昔日的供水條件與居民的用水習慣,使得一些與水有關的行業應運而生,如賣水業、送水業和泡水業等,但隨著現代化供水系統的出現,這些行業隨之成為歷史,本文將細說這些已消失的「水」行業。

源起與流變:澳門社團發展歷程

作為人類進行群體性文明活動的組織形式,社團在澳門的歷史源遠流長,從神緣組織(廟宇)到世俗性慈善組織,再從職業性社團到知識性社團,澳門社團形成了較為清晰的發展軌跡。

“雙擬”角色及其變化:澳門社團功能

澳門素有“社團社會”的稱號,一直以來社團在澳門社會中發揮著重要作用。眾所周知,回歸前葡管澳門實行的是間接治理,即澳葡政府治理未能深入到社會中下層,也極少向社會提供包括基礎教育等在內的公共服務,因此,中下層社會通過社團(尤其是功能性代表社團)實行社會自治,使得社團出現“擬政府化”與“擬政黨化”功能(簡稱“雙擬”功能)。

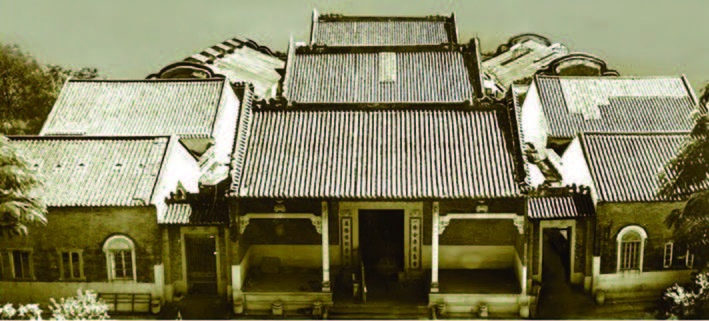

仁慈堂

澳門仁慈堂(Santa Casa da Misericórdia de Macau)是由早期葡萄牙傳教士在澳門創辦的慈善公益機構。仁慈堂起源於葡萄牙。1498 年,葡萄牙女攝政王唐娜.萊昂諾爾(Leonor de Viseu, 1458–1525) 在里斯本創立向窮人提供援助的仁慈堂。此後,葡萄牙各海外屬地以至世界各地紛紛建立仁慈堂。澳門仁慈堂就是仿照葡萄牙仁慈堂模式而成立的。1568 年,葡萄牙耶穌會士賈耐勞(D. Belchior Carneiro, 1516–1583)抵達澳門,眼見澳門的孤寡貧民生活無依,有些更染上痳瘋病,因此,他於次年(1569年)創辦了澳門仁慈堂。

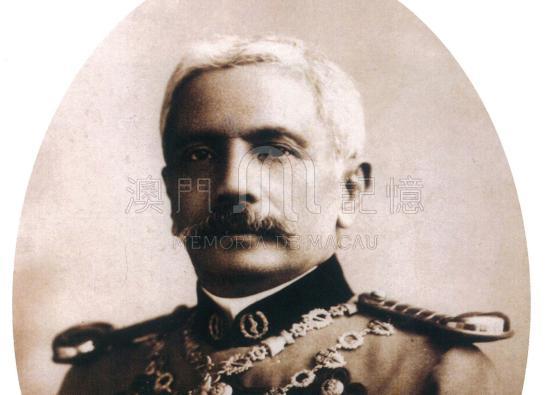

伯多祿 Pedro Nolasco da Silva

伯多祿有很多卓越的著作,例如《初學者適用:以葡文認識中文和中國》、《寓言故事》、《日常廣州及北京方言 葡譯《聖諭廣訓》內頁用語》、《中文實用語法》、《中文書寫語及口語教程》、《譯自〈聖諭廣訓〉的中文書寫語》、《粵語指南》、《澳門葡文 學校適用:粵語中文文章》、葡譯《國文教科書》等,在當時而言成就非凡,大多數更是以啟發性教學及教育的模式來構思和制定,有系統地編排準備每一課,更以拼寫法/正字法配合,以便學習。

源起與流變:澳門社團發展歷程

作為人類進行群體性文明活動的組織形式,社團在澳門的歷史源遠流長,從神緣組織(廟宇)到世俗性慈善組織,再從職業性社團到知識性社團,澳門社團形成了較為清晰的發展軌跡。

“雙擬”角色及其變化:澳門社團功能

澳門素有“社團社會”的稱號,一直以來社團在澳門社會中發揮著重要作用。眾所周知,回歸前葡管澳門實行的是間接治理,即澳葡政府治理未能深入到社會中下層,也極少向社會提供包括基礎教育等在內的公共服務,因此,中下層社會通過社團(尤其是功能性代表社團)實行社會自治,使得社團出現“擬政府化”與“擬政黨化”功能(簡稱“雙擬”功能)。

仁慈堂

澳門仁慈堂(Santa Casa da Misericórdia de Macau)是由早期葡萄牙傳教士在澳門創辦的慈善公益機構。仁慈堂起源於葡萄牙。1498 年,葡萄牙女攝政王唐娜.萊昂諾爾(Leonor de Viseu, 1458–1525) 在里斯本創立向窮人提供援助的仁慈堂。此後,葡萄牙各海外屬地以至世界各地紛紛建立仁慈堂。澳門仁慈堂就是仿照葡萄牙仁慈堂模式而成立的。1568 年,葡萄牙耶穌會士賈耐勞(D. Belchior Carneiro, 1516–1583)抵達澳門,眼見澳門的孤寡貧民生活無依,有些更染上痳瘋病,因此,他於次年(1569年)創辦了澳門仁慈堂。

伯多祿 Pedro Nolasco da Silva

伯多祿有很多卓越的著作,例如《初學者適用:以葡文認識中文和中國》、《寓言故事》、《日常廣州及北京方言 葡譯《聖諭廣訓》內頁用語》、《中文實用語法》、《中文書寫語及口語教程》、《譯自〈聖諭廣訓〉的中文書寫語》、《粵語指南》、《澳門葡文 學校適用:粵語中文文章》、葡譯《國文教科書》等,在當時而言成就非凡,大多數更是以啟發性教學及教育的模式來構思和制定,有系統地編排準備每一課,更以拼寫法/正字法配合,以便學習。

尊敬的“澳門記憶”會員,您好!

感謝您長期以來對“澳門記憶”文史網的支持與信任。為持續優化會員服務品質與保障會員權益,本網站將自2025年4月28日起正式實施新版的《服務條款》。敬請各位會員詳閱修訂後之條款,有關內容可於以下查閱:

您已詳細閱讀並同意接受該等《服務條款》修訂內容。

若您對本次更新有任何疑問,歡迎隨時與我們聯繫。

感謝您一如既往的支持與信任,“澳門記憶”文史網將持續為您提供更安心、便捷的會員服務。

“澳門記憶”文史網 敬啟

發布日期:2025年4月28日

使用說明

檢視全站索引

“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;

“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;

“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。

已經有澳門記憶帳號了? 登入