創立與發展

1950年1月20日,由澳門上架木藝工會、茶樓餅業工會、鞋業工會發起,聯合其他行業共12個工會,於澳門鏡湖醫院禮堂舉行澳門工會聯合總會成立大會。工聯總會(簡稱工聯)成立之後,隨即投入到保障工人權益、調處勞資糾紛、關心職工福利等事務中。在商會支持下,新成立的工聯總會取得了調解勞資糾紛的勞方代表權,並成功地調解了時昌鞋店、巴士公司、水電公司、國際酒店等勞資糾紛,初步樹立了工聯總會在維護工人權益上的權威。工聯總會還創辦勞工子弟學校,成立工人醫療所,藉此解決勞工就醫及其子女就學問題,贏得了普通工人的支持。1950年代後期,工聯還開辦了工人康樂館、工人體育場,豐富職工業餘文化生活。

2015年1月20日,工聯大廈開幕

1966年,澳門爆發“一二.三”警民衝突事件,工聯總會領導各業職工與其他愛國社團及各界群眾一起對抗澳葡暴行,終於迫使澳葡當局接受條件,認錯、賠償並將受國民黨控制的自由工會組織驅逐出澳門,工聯總會由此成為澳門最具代表性的勞工組織。

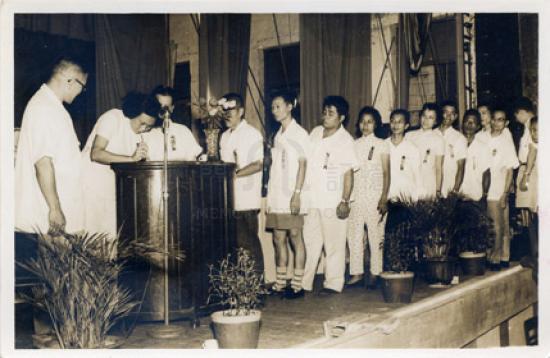

1950年工聯第一屆理事宣誓就職(圖源:澳門工會聯合總會)

五十年代工會留影(圖源:澳門工會聯合總會)

進入1980年代,工聯總會的工作重點轉移到推動澳門勞動立法、反對澳葡當局輸入外勞以及迎接澳門回歸、籌建特區政府等事務。同時,工聯總會陸續開辦了一些面向職工與居民的社會服務機構。

隨著澳門特區的成立,工聯總會的角色開始發生相應變化。作為愛國愛澳社團,工聯總會支持特區政府依法施政,積極參與特區各項建設事業,努力成為勞工階層利益的維護者、特區建設的參與者與和諧社會的建設者。

權益維護

1980年代之前,工聯主要通過個案形式為不同企業與不同行業的職工爭取改善工作條件與保障薪酬待遇。進入1980年代,工聯轉向通過要求政府訂立勞工法律來推動維護工人權益。在工聯的爭取下,1982年,澳門政府訂定《工業場所勞工安全與衛生總章程》。1984年,頒佈實施《勞資關係法》(又稱“勞工法”),該法規範了有薪假期、解雇補償等事項。1985年,公佈《雇員保險賠償法》,要求雇主必須為雇員購買勞工保險。1988年,工聯派代表參加社會協調常設委員會,並提出修訂勞資關係法。1989年,頒佈新勞資關係法,提高了雇員工作保障與福利條件。1990年,實施社會保障基金法案,法案規定雇員可享有養老金、失業救濟金、疾病津貼等。上述一系列勞工法律的立法與實施,可以更加廣泛地使雇員權益得到法律保障。同時,工聯對政府允許輸入外勞政策從而衝擊本地工人就業表達關切與反對,要求政府檢討及停止輸入外地勞工。1987年9月18日,工聯代表拜會澳督,反映工人對輸入勞工的憂慮。1989年8月,工聯分兩階段收集各界人士反對輸入外勞的簽名,並將簽名送交澳督,促停止輸入外勞。1995年,在工聯的持續反對下,澳葡政府宣佈在未來兩年暫停輸入外勞。

回歸後,工聯總會繼續將維權作為工作重點之一。在維權方面,工聯非常重視居民的就業保障。2008至2009年間,面對國際金融海嘯的影響,工聯總會發動博企員工簽名行動,積極勸說博企以減薪與放無薪假方案代替裁員,從而使本地雇員工作崗位得到保障。為減少工人失業,工聯積極推動政府出台在崗培訓計劃、低收入補貼計劃等。同時,工聯持續推進《勞資關係法》、《社會保障制度》與《輸入外地雇員法》三項與勞工權益密切相關法案的訂定與修訂,提高職工勞動保障條件,構建全民基本養老制度,使輸入外勞納入法律規管。2008年,推動政府設立低收入人士的工資補貼制度。2014年,成功爭取物業管理範疇的清潔、保安雇員最低工資法案立法。同時,工聯以各種方式表示反對濫輸外勞,堅持博彩莊荷、監場主任和職業司機三種職業禁止輸入外雇。

服務拓展

工聯成立之初,主要是面向工友提供救濟及福利服務。1951年,工聯成立福利救濟委員會,調查工友失業情況,籌募基金,展開向失業工友發放救濟米、慰問貧苦工友等工作。1952年,工聯倡議建立澳門各界同胞救濟失業工人及貧苦同胞委員會,籌款開展救濟工作。1954年,成立工人服務部。1959年,成立工人家屬人壽會,拓展各業工人及家屬的福利事業。1983年,印發工聯福利咭,持咭會員在指定商號購物可獲優惠。在關心工友的同時,工聯亦向居民提供救濟。20世紀50、60年代,工聯多次與其他社團一起向北區受火災與風災的居民提供救濟,發放救濟金與白米,提供免費診療,協助災民重建家園。回歸初期,因社會經濟不振而導致工人失業增加,工聯總會發起籌款活動,救濟失業工人家庭。2000年,成立職業轉介服務部,為失業員工與雇主免費提供失業登記和職位配對服務。

在教育服務方面,1950年,工聯成立勞工教育協進會,籌款創辦勞工子弟學校。1955年,工聯協助鮮魚、旅業等工會相繼開辦工人子弟學校。1956年,開辦工人業餘夜校。1974年,勞校小學部擴建新校舍。1982年8月,工聯教育委員會撥款擴建勞校中學部。1982年7月,業餘進修中心開課。現時,工聯總會屬下的教育機構有勞工子弟學校(包括幼稚園、小學部、中學部),以及工聯職業技術學校、工聯職業技能培訓中心、業餘進修中心、飲食服務廚藝培訓中心等機構,可以為不同階層人士提供專業化基礎教育與職業教育服務。

勞工子弟學校(作者攝)

2012年8月11日,育苗獎學金(大學)頒獎禮(圖源:澳門工會聯合總會)

在醫療服務方面,1951年,工人醫療所開幕。1959年,工人醫療所氹仔分診所啟用。1975年,工人醫療所林茂塘分診所開診。工人醫療所發展至今,設有三間診所、一隊家居護理服務隊,擁有完善的醫療設備,為職工及居民提供內科、婦科、眼科、牙科、中醫科、物理治療科等醫療保健及護理服務;此外,還於2006年成立氹仔工聯康復中心,接收由政府仁伯爵綜合醫院轉入的病人,提供康復護理服務。

工聯九澳護養院(圖源:澳門工會聯合總會)

工人托兒所30周年(圖源:澳門工會聯合總會)

在其他社會服務方面,從1980年代起,工聯自籌資金及在政府支持下陸續開辦了長者中心、社區中心與青年中心等社會服務機構。至目前為止,工聯屬下社會服務機構包括6間老人中心、5間家庭及社區中心、7間職工服務中心、2間青年中心、4間托兒所、1間職業轉介服務部、1間工人體育場等,其所提供的公共服務呈現出社會化和多元化走向,涉及範圍包括就業、技能培訓、老人、青少年、社區等。

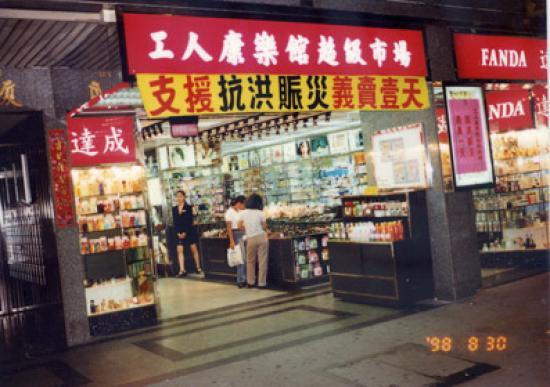

工人康樂館開幕(圖源:澳門工會聯合總會)

長者服務方面,在1988年,工聯創辦的長者服務機構——松柏之家開幕。現時,工聯屬下設有九澳老人院、健頤長者服務中心等機構,可以為長者提供家居照顧服務、經濟午膳、書報閱讀、個案輔導及外展工作等服務。青年服務方面,工聯下設的工聯青年中心經常舉辦一些服務社會、交流探訪等活動,鼓勵青少年參與社會。幼兒服務方面,1966年,工聯在沙嘉都喇街開辦托兒所;1986年,工人托兒所正式啟用。現時,工聯總會屬下設有工人、望廈、童真、童樂托兒所,可以提供幼稚教育、幼兒保健和親子服務。社區服務方面,工聯在澳門不同地區設立服務中心,包括工聯北區綜合服務中心、台山社區中心和氹仔綜合服務中心等,發展家庭及社區支援網絡,開展就業服務、社工服務、親子活動等。體育文娛服務方面,工聯設有體育委員會、澳門工人康樂體育會、工人體育場等,不定期地舉辦體育活動以及其他文娛活動,如徵文、粵曲、民歌、舞蹈等,豐富職工及居民業餘生活。

1998 年工人康樂館義賣援助內地水災災民(圖源:澳門工會聯合總會)

2018年10月28日,工聯福利基金會賣旗籌款(圖源:澳門工會聯合總會)

參政議政

1984年,工聯首次推派劉焯華參選澳葡時代立法會並當選,由此開啟了勞工界參政議政的歷程。此後,工聯人士還陸續獲選為諮詢會委員與市政議會議員。澳門進入過渡期後,工聯總會積極參與迎接澳門回歸與籌建特區政府事務,建言《澳門基本法》的制定與諮詢,參加澳門各界慶祝回歸文藝表演及群眾遊行活動。

特區成立後,工聯總會積極參政議政,先後推選候選人參加特區立法會直選,在歷屆直選中均有當選。而立法會勞工界別的間選也一直由工聯推薦的候選人當選,故此,在歷屆特區立法會中,出身工聯的議員有3–4名。其中,工聯總會領導人劉焯華當選為特區第四屆立法會主席,林香生當選特區第五屆立法會副主席。在特區政府歷屆行政會中,均有委任工聯人士參與。工聯人士還獲邀參加特區政府30餘個涉及勞工事務、公共事務和社會民生事務的政策諮詢機構,如科技委員會、經濟發展委員會、人才發展委員會、社會協調常設委員會、消費者委員會、旅遊發展委員會等,以及三個分區社區服務諮詢委員會。

五六十年代工聯已實行民主選舉(圖源:澳門工會聯合總會)

此外,工聯總會還選派人士參選澳區全國人大代表且當選,並受邀成為全國政協與各省、市政協委員,以及全國及各省、市青聯會、海聯會、婦聯會委員。

該書之參考書目如下:

1. 《澳門工會聯合總會成立五十周年紀念特刊》,澳門:澳門工會聯合總會,2000年。

2. 《澳門街坊會聯合總會成立三十五周年特刊(1983–2018)》,澳門:澳門街坊會聯合總會,2019年。

3. 《澳門社團現狀與前瞻》課題小組:《澳門社團現狀與前瞻》,澳門:澳門發展策略研究中心,2000年。

4. 澳門中華總商會編:《澳門中華總商會成立一百周年紀念特刊(1913–2013)》,澳門:澳門中華總商會,2013年。

5. 許世元、崔世平、馮國輝、同善堂秘書處編:《同善堂一百二十周年特刊》,澳門:同善堂值理會,2013年。

6. 《鏡湖醫院慈善會創辦一百三十周年紀念特刊》,澳門:澳門鏡湖醫院慈善會,2001年。

7. 李鵬翥:《澳門古今》,香港:三聯書店(香港)有限公司、澳門:澳門星光出版社,1988年。

8. 婁勝華:《轉型時期澳門社團研究——多元社會中法團主義體制解析》,廣州:廣東人民出版社,2004年。

9. 婁勝華:〈庇護主義與澳門社團文化(三)〉,《澳門日報》,2009年4月27日,E07版。

10. 婁勝華:〈論澳門民間社團功能的“擬政府化”現象〉,《澳門.2004》,澳門:澳門基金會,2004年。

11. 婁勝華:〈成長與轉變:回歸以來澳門社團的發展〉,《港澳研究》,2016年第4期。

12. 潘冠瑾:《澳門社團體制變遷——自治、代表與參政》,北京:社會科學文獻出版社,2010年。

13. 王文達:《澳門掌故》,澳門:澳門教育出版社,1999年。

14. 吳宏岐、吳渭:《行善濟眾:澳門仁慈堂的慈善事業》,澳門:澳門特別行政區政府文化局,2018年。

15. 吳潤生主編:《澳門鏡湖醫院慈善會會史》,澳門:澳門鏡湖醫院慈善會,2001年。

16. 吳志良、楊允中主編:《澳門百科全書》,澳門:澳門基金會,2005年。

17. 楊仁飛:〈澳門社團發展——過去、現狀與展望〉,《澳門研究》,1998年第7期。

18. 鄭淑賢、何遠達:《澳門仁慈堂:過去與未來》, 澳門:澳門仁慈堂,2011 年。

19. 澳門工會聯合總會:http://www.faom.org.mo/portal.php

20. 澳門街坊會聯合總會:http://www.ugamm.org.mo

21. 澳門鏡湖醫院:http://www.kwh.org.mo

22. 澳門同善堂:https://tst.org.mo/index.php

23. 澳門仁慈堂:http://www.scmm.mo/frontend/main/

24. 澳門中華總商會:http://www.acm.org.mo/intro/ history.htm

更新日期:2025/04/10

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)