往昔:創立與發展

同善堂是著名的澳門慈善社團,其創立於1892年,初名“同善別墅”,有值理張敬堂、蔡鶴朋、王麟生、王藹人等。同善堂的宗旨是“同心濟世,善氣迎人”。初時,在板樟堂第27號屋辦理贈醫施藥及宣講善書等服務;不久,在議事亭前地購地興建堂所用房,位於議事亭前地14號。1920年前後,議事亭前地堂址為政府徵用興建郵政大樓,同善堂短暫遷往福隆新街;1924年,位於爐石塘(今名庇山耶街)的現址新廈落成後遷入,沿用至今。

同善堂成立後陸續增設子會,興辦施棺、贈醫、恤貧、派米、賑災、救濟等慈善服務。1894年,由陳鐸卿等32人倡設保產善會,協助貧苦孕婦分娩、保護母嬰平安。1895年,成立施棺木仵工善會,由麥潤齊等89人任值事,捐施棺木及仵工予貧窮之家。1897年,由林向春等共180人捐款成立了施藥劑善會,向貧窮居民贈醫施藥。1898年,成立賙恤善會,向老弱無依者派發棉衣、米粟等物品。1898年,成立中元水陸超幽會,舉辦儀式普渡幽魂。同善堂開辦的許多善舉開澳門施善服務之先河。

同善堂(作者攝)

同善堂藥局(作者攝)

1924年,興辦附設於同善堂後座的書塾式學堂——同善堂貧民義學,招收數十名男學生,並於晚間在堂內開辦宣講四書五經的講“聖諭”活動。1937年,貧民義學擴展為普通小學,並開始招收女學生。1941年,籌款創辦同善堂藥局。

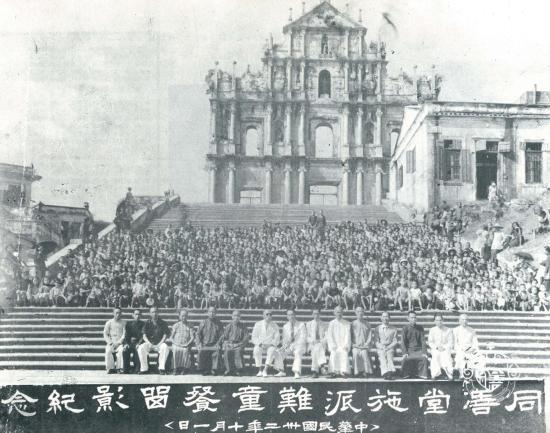

日本侵華戰爭期間,同善堂與澳門其他社團發起創辦“澳門各界救災會”,籌款支援內地抗戰,並在澳門開設粥廠、贈醫施棺、派發衣被、賑濟難民,尤其是面向難童提供“難童餐”。

1943年10月1日,同善堂施派難童餐(圖源:澳門同善堂)

進入1950年代以來,同善堂逐漸從提供以施濟為主的慈善服務轉向多元公益服務,逐漸發展成為一個大型的綜合化公益慈善社團。

現今:慈善與服務

經過百餘年的發展,目前,同善堂提供的日常服務包括贈醫施藥、助貧濟困、免費教育、長者服務與緊急救援等。

贈醫施藥是同善堂歷史最悠久的服務。初始,向貧窮人士施贈時症丸散,並因限於經費未裕而實行“兩限”政策,即“限額贈診,限量用藥”。1953年,崔德祺任主席後,決定取消“兩限”,開放贈診。同時,同善堂診所也由開始時僅有中醫駐診,經添置醫療器材設備,發展成具備中、西醫診療的專業診所。現時,同善堂設有三間診所及兩間分診所,內設中醫內科、跌打、理療與西醫全科及牙科等科室,有中西醫護人員70餘名。

“鴉片屋”今為同善堂第二診所(圖源:澳門日報)

2017年7月22日,同善堂每月派送超市米券和現金換物券(圖源:澳門同善堂)

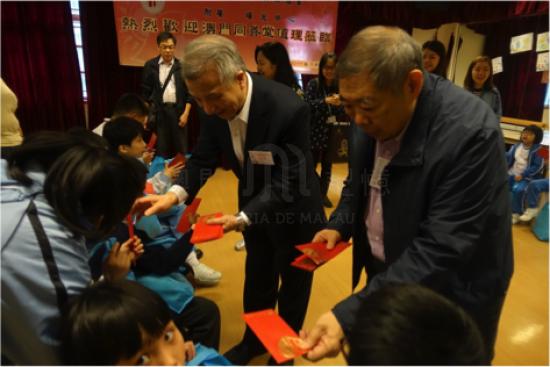

助貧濟困在同善堂由來已久,尤其是日本侵華期間,面對湧入澳門的大量難民,同善堂承擔起施粥賑濟的重任,並向露宿的難民派送寒衣,為倒斃街頭的死者施棺殮葬。隨著經濟發展與貧困者生活方式的改變,同善堂將施粥改為派白米與食油,並向貧困者發放領物證,現時,持領物證者已由以往領取米油改為領取超市米券和現金換物券。此外,同善堂還向遭遇風災、火災等人士提供緊急救濟服務。每當內地或國外地區遭遇災害或需要救助時,同善堂亦會提供善款或物資以救助有需要的人士。

同善堂是澳門最早提供15年免費教育的機構。長期以來,開辦免費教育是同善堂向社會提供的重要服務項目。1968年,同善堂小學新校舍啟用,設日班與夜班六年制小學。1987年,增設三年制幼稚園。1988年,開辦夜間成人電腦、會計、葡文等專業進修班。1991年,同善堂中學部新校舍啟用,與小學部相連接,學生的學習環境得到改善,教學設施配備齊全。同時,同善堂中學設有助學金、貸學金與獎學金,鼓勵學生升讀大學。而同善堂的免費托兒服務開始於1976年,當年在台山開設同善堂第一托兒所,招收百餘名幼兒入托;1979年,在新橋區田畔街開設第二托兒所;此後陸續增設了三間托兒所,現今,同善堂已擁有五所托兒所,可以為在職家庭提供960名托額。由此,同善堂形成從托兒服務至高中教育及成人教育的系列化全面教育服務。

同善堂小學(作者攝)

同善堂中學(作者攝)

2017年7月22日,同善堂托兒所(圖源:澳門同善堂)

2017年7月22日,同善堂長者活動中心(圖源:澳門同善堂)

長者服務是同善堂推出的新服務。2013年9月,設於同善堂崔德祺主席紀念樓的長者活動中心正式開辦。該中心為55歲以上的澳門居民提供文康、保健以及情緒支援與轉介服務。具體活動有興趣班、社區教育、健康資訊講座及康樂活動,以協助長者建立社交網絡、豐富長者晚年生活。

其他:經費與人物

同善堂經費來源除了部份堂產租項收益和政府支持外,大部份均為社會各界人士及機構的捐助,其中,堅持至今的“沿門勸捐”是該社團較具特色的籌款活動。沿門勸捐,是指從每年的農曆十月初一開始,在為期一個月的時間內,同善堂正副主席及值理在全澳門的大街小巷挨家逐戶勸捐。其行為類似托鉢化緣,故又稱“托鉢勸捐”。

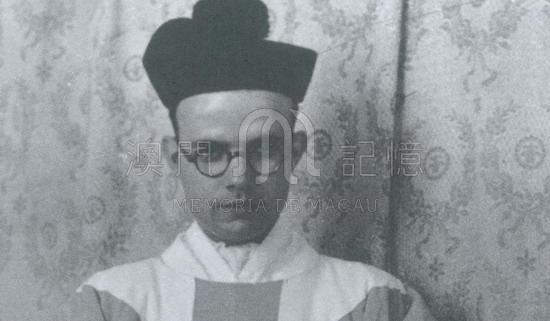

同善堂實行值理會領導體制,長期以來,對同善堂貢獻較大的澳門知名人士有崔諾枝、高可寧、何賢、崔德祺等人,其中,崔德祺自1953年當選同善堂值理會主席,至2007年病逝,執掌同善堂長達半個多世紀,是推動與影響同善堂發展的關鍵人物。

同善堂內的崔諾枝(右)與高可寧(左)塑像(作者攝)

該書之參考書目如下:

1. 《澳門工會聯合總會成立五十周年紀念特刊》,澳門:澳門工會聯合總會,2000年。

2. 《澳門街坊會聯合總會成立三十五周年特刊(1983–2018)》,澳門:澳門街坊會聯合總會,2019年。

3. 《澳門社團現狀與前瞻》課題小組:《澳門社團現狀與前瞻》,澳門:澳門發展策略研究中心,2000年。

4. 澳門中華總商會編:《澳門中華總商會成立一百周年紀念特刊(1913–2013)》,澳門:澳門中華總商會,2013年。

5. 許世元、崔世平、馮國輝、同善堂秘書處編:《同善堂一百二十周年特刊》,澳門:同善堂值理會,2013年。

6. 《鏡湖醫院慈善會創辦一百三十周年紀念特刊》,澳門:澳門鏡湖醫院慈善會,2001年。

7. 李鵬翥:《澳門古今》,香港:三聯書店(香港)有限公司、澳門:澳門星光出版社,1988年。

8. 婁勝華:《轉型時期澳門社團研究——多元社會中法團主義體制解析》,廣州:廣東人民出版社,2004年。

9. 婁勝華:〈庇護主義與澳門社團文化(三)〉,《澳門日報》,2009年4月27日,E07版。

10. 婁勝華:〈論澳門民間社團功能的“擬政府化”現象〉,《澳門.2004》,澳門:澳門基金會,2004年。

11. 婁勝華:〈成長與轉變:回歸以來澳門社團的發展〉,《港澳研究》,2016年第4期。

12. 潘冠瑾:《澳門社團體制變遷——自治、代表與參政》,北京:社會科學文獻出版社,2010年。

13. 王文達:《澳門掌故》,澳門:澳門教育出版社,1999年。

14. 吳宏岐、吳渭:《行善濟眾:澳門仁慈堂的慈善事業》,澳門:澳門特別行政區政府文化局,2018年。

15. 吳潤生主編:《澳門鏡湖醫院慈善會會史》,澳門:澳門鏡湖醫院慈善會,2001年。

16. 吳志良、楊允中主編:《澳門百科全書》,澳門:澳門基金會,2005年。

17. 楊仁飛:〈澳門社團發展——過去、現狀與展望〉,《澳門研究》,1998年第7期。

18. 鄭淑賢、何遠達:《澳門仁慈堂:過去與未來》, 澳門:澳門仁慈堂,2011 年。

19. 澳門工會聯合總會:http://www.faom.org.mo/portal.php

20. 澳門街坊會聯合總會:http://www.ugamm.org.mo

21. 澳門鏡湖醫院:http://www.kwh.org.mo

22. 澳門同善堂:https://tst.org.mo/index.php

23. 澳門仁慈堂:http://www.scmm.mo/frontend/main/

24. 澳門中華總商會:http://www.acm.org.mo/intro/ history.htm

更新日期:2025/04/10

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)