1945年1月美軍空襲澳門始末

1945年1月16日上午,澳門遭受到史上第一次有組織的空襲。以二次世界大戰來說,這場空襲規模很小,但確確實實讓澳門捲入了戰爭之中。對於此次空襲的原因,直到戰後幾十年依然眾說紛紜。

從三幢酒店大樓看新馬路的折衷設計美學

在澳門的建築設計中,折衷風格透過一些葡國(包括土生葡人)及英國的設計師在19世紀下半葉帶來,形成了一股設計潮流。相較於古典復興(新古典),澳門出現的折衷風格雖然仍然可以見到古典柱式或羅馬圓拱等古典建築元素,但整體設計在比例上、構圖語言上,都較古典復興隨意,而且會混入源自西方不同時期或不同文化(甚至源自東方)的設計元素。1918年開闢完成的新馬路,由於當時的社會情況,折衷風格被大量地運用在房屋的設計上,當然也被投資者使用在酒店建築。

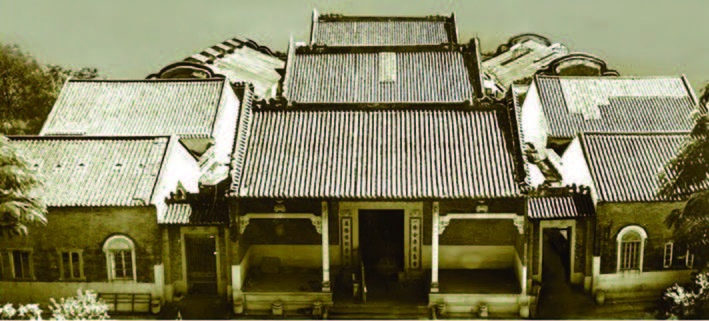

主教公署圖書館

澳門天主教主教公署,又稱主教府,位於大堂右側。1576年由教宗額我略十三世頒下諭旨,確立澳門在遠東的教區地位,澳門主教堂便開始成立,曾管轄著中國、朝鮮、日本、越南、老撾、暹邏、馬來西亞等地的天主教會,至今已四百多年。據考證,主教府至少建於1835年(清道光十五年)前,現有建築為1987年時擴充和重建,1991年完工。主教府內的圖書館藏有不少書籍。

澳門墳場的發展及特色

澳門開埠四百多年,從明清時期中國對外最重要的港口城市之一發展至今時今日中西方文化薈萃的“東方拉城”,多少名人曾在這裡上演了一幕幕經典、璀璨、足以影響世界的大匯演,但生、老、病、死是大自然不變的規律,回歸黃土是他們人生的句點,墳場就成為了生命最終的歸宿。

東亞大酒店——1935年摩登地標

要研究澳門東亞酒店的歷史,先要了解先施公司。以前聽老人家講先施公司曾經在東亞酒店2樓營業過一段時間,但坊間都沒有歷史照片,只有零星的廣告報道,所知甚少。本文將結合筆者的藏品與實地考察,梳理一段先施公司澳門支行與東亞酒店的故事。

賣水艇、擔水妹與泡水舖——那些消失的「水」行業

昔日的供水條件與居民的用水習慣,使得一些與水有關的行業應運而生,如賣水業、送水業和泡水業等,但隨著現代化供水系統的出現,這些行業隨之成為歷史,本文將細說這些已消失的「水」行業。

映山湖畔:細數澳門的水庫

澳門有不少大大小小的水塘和水庫,它們不止是本地供水系統的重要組成部分,不少水塘周邊用作公園和步行徑,為居民提供休憩場所。不過,這些水塘和水庫又有著怎樣的歷史呢?讓我們為大家逐一介紹。

埋在劏狗環的屍骨: “百鳥巢”主人湯瑪斯.比爾的末路

1842年1月12日,幾位葡萄牙人青年在澳門東北的劏狗環海灘玩耍時,發現了一具嚴重腐爛的遺體——這位死者並不是一個普通的人,而是一名居於澳門的英國富商,他的死亡訴說著澳門在十九世紀初期鴉片貿易的風雲。

澳門葡京酒店的裝飾藝術

葡京酒店盛載着澳門人的集體回憶,建築物具有西方設計特式,配有中國民間風水神話傳說,室內的装璜,瑰麗堂皇,盡顯貴族氣派,東座酒店大堂和西座新翼的設計,貫徹了裝飾藝術風格,大堂的經典馬賽克帆船陣壁畫,具有攝人的魔力,百看不厭,巨型水晶吊燈令人印象難忘,場內每個角落都佈滿了中西古董珍品,尤如博物館一樣豐富,小城有着這麼一個文化藝術的寶藏,要多加了解,珍惜和傳承。

源起與流變:澳門社團發展歷程

作為人類進行群體性文明活動的組織形式,社團在澳門的歷史源遠流長,從神緣組織(廟宇)到世俗性慈善組織,再從職業性社團到知識性社團,澳門社團形成了較為清晰的發展軌跡。

“雙擬”角色及其變化:澳門社團功能

澳門素有“社團社會”的稱號,一直以來社團在澳門社會中發揮著重要作用。眾所周知,回歸前葡管澳門實行的是間接治理,即澳葡政府治理未能深入到社會中下層,也極少向社會提供包括基礎教育等在內的公共服務,因此,中下層社會通過社團(尤其是功能性代表社團)實行社會自治,使得社團出現“擬政府化”與“擬政黨化”功能(簡稱“雙擬”功能)。

仁慈堂

澳門仁慈堂(Santa Casa da Misericórdia de Macau)是由早期葡萄牙傳教士在澳門創辦的慈善公益機構。仁慈堂起源於葡萄牙。1498 年,葡萄牙女攝政王唐娜.萊昂諾爾(Leonor de Viseu, 1458–1525) 在里斯本創立向窮人提供援助的仁慈堂。此後,葡萄牙各海外屬地以至世界各地紛紛建立仁慈堂。澳門仁慈堂就是仿照葡萄牙仁慈堂模式而成立的。1568 年,葡萄牙耶穌會士賈耐勞(D. Belchior Carneiro, 1516–1583)抵達澳門,眼見澳門的孤寡貧民生活無依,有些更染上痳瘋病,因此,他於次年(1569年)創辦了澳門仁慈堂。

澳門葡京酒店的裝飾藝術

葡京酒店盛載着澳門人的集體回憶,建築物具有西方設計特式,配有中國民間風水神話傳說,室內的装璜,瑰麗堂皇,盡顯貴族氣派,東座酒店大堂和西座新翼的設計,貫徹了裝飾藝術風格,大堂的經典馬賽克帆船陣壁畫,具有攝人的魔力,百看不厭,巨型水晶吊燈令人印象難忘,場內每個角落都佈滿了中西古董珍品,尤如博物館一樣豐富,小城有着這麼一個文化藝術的寶藏,要多加了解,珍惜和傳承。

源起與流變:澳門社團發展歷程

作為人類進行群體性文明活動的組織形式,社團在澳門的歷史源遠流長,從神緣組織(廟宇)到世俗性慈善組織,再從職業性社團到知識性社團,澳門社團形成了較為清晰的發展軌跡。

“雙擬”角色及其變化:澳門社團功能

澳門素有“社團社會”的稱號,一直以來社團在澳門社會中發揮著重要作用。眾所周知,回歸前葡管澳門實行的是間接治理,即澳葡政府治理未能深入到社會中下層,也極少向社會提供包括基礎教育等在內的公共服務,因此,中下層社會通過社團(尤其是功能性代表社團)實行社會自治,使得社團出現“擬政府化”與“擬政黨化”功能(簡稱“雙擬”功能)。

仁慈堂

澳門仁慈堂(Santa Casa da Misericórdia de Macau)是由早期葡萄牙傳教士在澳門創辦的慈善公益機構。仁慈堂起源於葡萄牙。1498 年,葡萄牙女攝政王唐娜.萊昂諾爾(Leonor de Viseu, 1458–1525) 在里斯本創立向窮人提供援助的仁慈堂。此後,葡萄牙各海外屬地以至世界各地紛紛建立仁慈堂。澳門仁慈堂就是仿照葡萄牙仁慈堂模式而成立的。1568 年,葡萄牙耶穌會士賈耐勞(D. Belchior Carneiro, 1516–1583)抵達澳門,眼見澳門的孤寡貧民生活無依,有些更染上痳瘋病,因此,他於次年(1569年)創辦了澳門仁慈堂。

尊敬的“澳門記憶”會員,您好!

感謝您長期以來對“澳門記憶”文史網的支持與信任。為持續優化會員服務品質與保障會員權益,本網站將自2025年4月28日起正式實施新版的《服務條款》。敬請各位會員詳閱修訂後之條款,有關內容可於以下查閱:

您已詳細閱讀並同意接受該等《服務條款》修訂內容。

若您對本次更新有任何疑問,歡迎隨時與我們聯繫。

感謝您一如既往的支持與信任,“澳門記憶”文史網將持續為您提供更安心、便捷的會員服務。

“澳門記憶”文史網 敬啟

發布日期:2025年4月28日

使用說明

檢視全站索引

“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;

“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;

“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。

已經有澳門記憶帳號了? 登入