在現代都市生活中,供水可謂非常便利,不論是洗澡、洗衣服、煮飯、清潔、飲用等,只要打開水龍喉,即可享用源源不斷的自來水。然而,在自來水普及之前,澳門居民的用水日常與今天大相徑庭。每天起床後,人們需要提著水桶到水井或山泉打水,再把沉重的淡水擔回家。現在,讓我們回顧昔日澳門居民赴井汲水的日子,了解澳門水井的歷史吧!

水井也有公私之分

澳門的淡水資源一直相當有限,水源主要來自山上的泉水和地下的井水。山泉水向來以甘甜清澈而聞名,成為茶客們泡茶的首選,不少大戶人家或茶樓專門從二龍喉、大龍喉等「名泉」取泉水,不少茶樓更標榜“山水名泉”以作招徠。不過,並不是家家戶戶附近都有山泉,或每天費事費力去取山泉水,所以居民更常飲用的是就近的井水。

到底澳門有多少口水井?翻查1905年的《澳門市公共街道命名冊》,已登記的公共街道有多達763口水井【1】。在1950年代中葉,澳門市政廳調查水井的數量多達5,000口【2】!隨着城市和時局發展,澳門人口由1910年的7.4萬攀升至1950年的18.7萬,從數據可見,水井是昔日澳門居民非常依賴的水源。

私井和公井

私井,顧名思義是私人的水井,它們位於私人住宅、花園、建築物或工場等,一般是不會開放給公眾使用,但遇上緊急情況時,政府可以徵用附近的私井。那麼要怎樣識別屋內有沒有水井?當時,澳門市政廳規定擁有私井的業主必須在門口標明「P井」的標誌,其中「P」是葡文中Poço(水井),告訴外人屋內有水井;即使屋內沒有水井,但只要能通向有井的地方,門上仍然要掛上標誌。

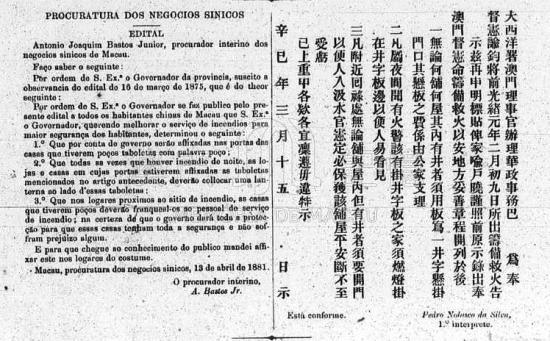

圖3 1881年憲報中對水井名牌的規定。

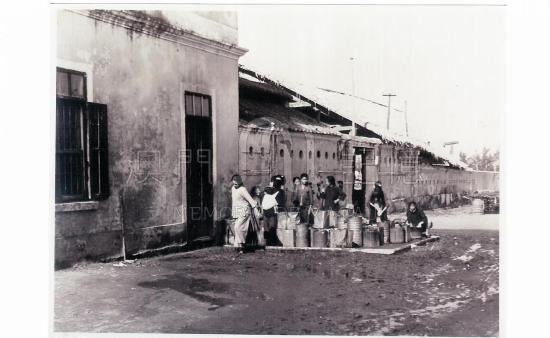

公井又名「街井」,就是設在街道的公共水井,往往是居民常用的取水地點,也是街坊們交流的場地。雖然說街井是公用的,但一些貪婪的人企圖用圍牆或圍柵把街井據為己有,但遭到市政廳的阻止【3】。公井不但是公眾取水的地方,它更是居民們的公共空間,正如土生葡人作者飛歷奇(Henrique de Senna Fernandes)所述,水井成為擔水的婦人們的社交地點,「人們在那裡交流、閑聊、說長道短、打聽新聞、散佈讒言」【4】,以井建立社區聯繫的契機。

圖4 1920年代市民輪候打水的情況。

P井與消防

剛才我們提到,水井不僅是日常生活的水源,也是火災的緊急水源。

早在1818年(嘉慶二十三年),營地大街、關前街和爐石塘一帶的集市(Bazar)曾經發生一場嚴重的大火,幾乎把整片商業區燒成灰燼,造成嚴重的人命和財物損失,但翌年大火再次燃燒了集市區內擁擠的木屋,祝融之災成為內港華人的惡夢。有見及此,澳門士紳趙允菁在1820年(嘉慶二十五年)向香山縣丞提出一系列防火的建議,當中包括把大三巴附近被人霸佔的太平井重開,以及在該區多開水井等,可見當時人們已經把水井視作重要的滅火水源【5】。

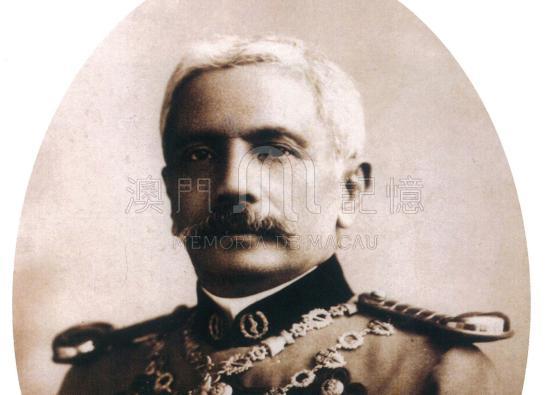

在十九世紀中葉,澳門城區頻頻發生火災,擔任消防監督(Major e inspector dos incêndios)的葡人富商先拿.飛南第(B. S. Fernandes)少校在1868年2月19日向總督柯邦迪(José Maria da Ponte e Horta)提交一份改善消防措施的報告,不但建議把集市區的水井挖深來增加貯水量,同時要求擁有水井的商舖設置標誌,讓人們迅速取水救火【6】。其後,政府在1875年把水井的標誌擴大至所有房屋,不論是商舖或住宅【7】。時至今天,一些房屋的門前仍然留有「P井」的標誌。

打水擔水:每日的家務

打井水擔水可以說是「老澳門」的日常。如果不是近水樓臺,住所內有私井或門前有井,那麼你每天需要到就近的街井打水。

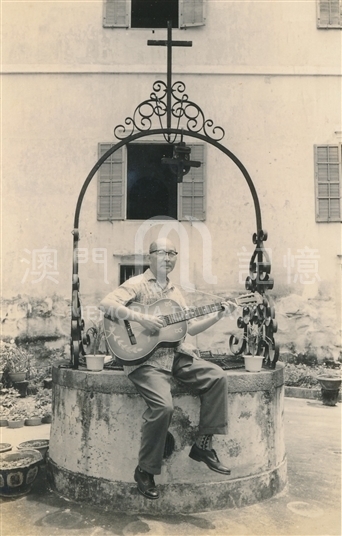

回首昔日生活,沒有自來水和石油氣,不少人家使用火水爐,打水的水桶就用盛裝火水的鐵罐改裝而成,鐵罐綁著麻繩【8】。打水時,把水桶放內井內,當盛滿水時拉起來,然後把井水搬回家,把水倒進廚房的水缸或小儲水池儲存。雖然聽起來打水是簡單的事情,但想像每天最少擔著沉重的水桶四、五次,而且這種家務不分男女老幼,所以每天用水是得來不易的【9】。為了省力地取水,一些人會在水井加設鐵架和裝上滑輪,使居民較容易和輕鬆地取水【10】。如果家中沒有人可以去取水,也可以僱用擔水妹代勞。

雨水豐富的雨季,水井內的水較多,大雨過後甚至溢出井外。相對地,年尾至翌年四月期間是旱季,水井內經常出現乾涸,由於井水很少,居民只能改用用扁平的盛器(如垃圾鏟)來取水,人們把盛器放進井底,然後尋找井底中凹下的坑洞採集井水,再緩緩地取出井水,街坊稱之為「隔水」【11】。由於旱季的井水不多,不能有太多人同時在水井取水,否則大家互相阻礙,反而人人都無法取水,所以居民會選擇在較少人的時候隔水。即使隔水能取得井水,但水質較為骯髒且有很多雜質,必須先過濾才能飲用。

雖然打水是很多澳門居民的日常,但並不代表是絕對安全的事,偶然也會發生墮井的意外,這些意外可能是操作不當而失重或是地面濕滑所致,有時更造成人命傷亡

「第183款:凡公共或眾人取水之井,須用枝柵圍繞,其做法須使眾人不得在井口坐臥及不得站在井欄方合。

附款1:井圍如不用枝柵,則用石造亦可,但要高些。

附款2:本款及附款所定事宜應由使用該井水之人遵照辦理。

附款3:凡路上之井不便設置防護圍柵者,關於防護方法應由議事公局指示附近居民照辦。

附款4:凡公共或眾人取水之井,如不遵守本款規定者,若遇地方上有時症發生時,得禁止眾人取水,務須常時服從衛生會議之指示。」【13】

洗井:水井的年度大清潔

水井作為居民取水的地方,打水時少不免無意把雜物掉入井裡,如斷裂的麻繩、水桶、垃圾和雜物等,導致井水污染,所以為了確保水質和水井的衛生,居民每年定期進行一次大清潔【14】。在1891年,政府在憲報上亦作出相關的公告:

「照得本澳城內所有民人居住之橫街及各圍各里內,凡有水井,獨係該圍里內居民所用之井,限一個月內概行淘清。其淘井之費用,係該圍里內居民自行支理。如過期不淘清,即將該圍里居民送交審案衙門,按照逆官命之例辦理。此乃為保養眾人生命起見,以免井水不潔,致生疫症,是為至要。」【15】

一般來講,清潔水井會選擇在水較少的時間,也就是冬季的乾水期。有時候,如果遇上突發情況,例如鳥糞污染、發現屍體等,就會馬上抽走井水,立即洗井。

各區的居民在清洗水井上的方式都不一樣。以茨林圍為例,圍內的街坊會一起籌錢找人來洗井,清潔之前他們在井口架起杉架,洗井的人會坐在籮筐裡緩緩地進入井內清潔【16】。另一種的方法是使用木梯爬進井內。進入井底後,洗井的人除了清除井底的雜物和垃圾,也要清洗井內的石壁和青磚,一些人還會把茶葉和鹽撒在井內,相信能夠殺死病菌【17】。水井由於長年積水,難免造成蚊蟲滋生,引發疫病,一些水井內會飼養鯉魚、食蚊魚(大肚魚)等來滅蚊【18】。

順帶一提,有時候發生投井自盡的事件,在屍體搬離水井後,水井需要封閉一段時間(約兩、三個月後),再找僧人或道士做法事,之後開井清洗,才能再次供大家使用【19】。

開井與封井的爭論

水井雖然是昔日澳門居民生活的重要的水源,居民也定期清洗水井,但隨著城市人口不斷增加和發展,地下水漸漸受到污染,從居民生命的水源反過來變成奪命無數的毒井。

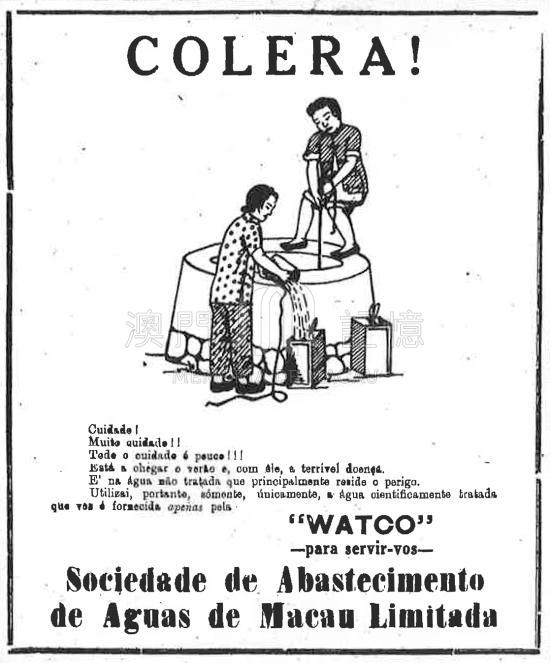

在1888年,葡萄牙兵船「印度號」(India)前往澳門的途中曾經停泊在香港,當時香港正爆發霍亂疫情,船上有人抵達澳門時出現感染的病徵,為免船上的人員登陸使疫情蔓延至澳門,政府把「印度號」一度停泊在半島東北面的海邊。由於引發霍亂的霍亂弧菌透過人類糞便污染的水或食物傳播,政府的衛生部門發出公告,指示一系列防疫的個人措施,其中要求居民要飲沸水、不要飲用井水或水池的水:

「論水,凡飲之水,須煲至十個撒呢(Minutos)之久乃滾,既滾之後將此水攤涼,俾風氣透入內方可飲,又莫如將水放入玻璃罇內,入至半罇多些,用枳塞實樽口,將罇搖動,俾風氣透入此水,更可飲。現有人將水用炭隔過,但尚不得保其為潔淨。至於水井、水池之水,現時亦不可飲。」【20】

圖9 1939年防治霍亂的宣傳畫。

在1911年和1913年,澳門爆發霍亂及腸胃病的疫情,澳葡政府再次發出公告,要求居民不要食用井水,而是改到東望洋山的水泉取水飲用。然而,在沒有井水的替代品之前,政府的呼籲亦難以改變居民的生活習慣,居民不可能放棄近處的水源,改為每天花上時間和力氣到遠處取水。那怕是井水存在風險,但仍然是居民主要的水源。

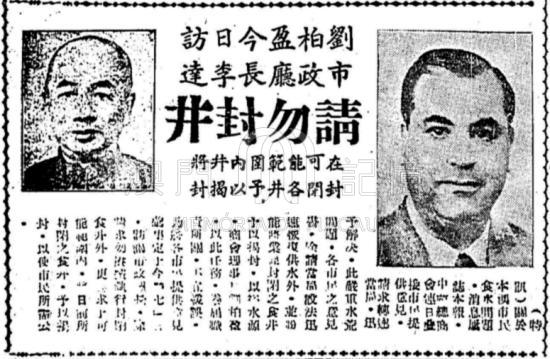

在1938年,澳門自來水公司興建的新口岸水塘落成,能夠收集可供當時澳門居民使用三個月的淡水,提供較為穩定的供水。自來水供應改善後,澳葡政府逐漸封閉街井,還有停止從銀坑運水,一方面是杜絕居民使用不衛生的井水,另一方面是確保自來水公司的供水專營。儘管自來水公司積極改善供水,但難以在一時之間扭轉居民上百年來的用來習慣,部分人覺得自來水味道很奇怪,喜歡飲用井水;而貧苦的老百姓,亦難以放棄一直使用的免費井水,一些人甚至偷偷地違反市政廳的規定,私自重開街井偷用【21】。

圖10 華人代表反對封井,《大眾報》1948年4月7日。

在1950年代,澳門多次受到水荒的威脅,自來水公司的供水無法滿足居民的需求,不但造成民生困擾,也構成工業、商業和衛生等問題。由於自來水公司未能即時提供解決水荒的計劃,澳門市政廳不得不作出讓步,在1959年一度解封36個沒有受到污染的街井,以解一時的水荒【22】。在二十世紀後期,隨著自來水普及,加上城市發展導致地下水減少,水井亦受到不同程度的污染,水井不再是居民日用的水源,絕大多數的街井封閉,私井則隨着房屋拆建而漸漸消失,只有少數私人住宅或舊建築仍然保留封閉的井,成為昔日水資源的痕跡。

圖11 涼水井。作者拍攝及提供。

結語

水井的歷史作為澳門供水史的一部分,可以看到二十世紀中葉之前居民依賴本地水源的習慣,打井擔水是老澳門人的日常。水井不但是居民生活的水源,更提供了一處交流的場地,人們在每天聚在井口打水時閒聊“吹水”,拉近社區居民的聯繫。然而,隨著城市發展,地下水源受污染,水量亦不足,水井不再為居民提供安全的用水,漸漸地在生活中淘汰,打井汲水的日子成為老一輩居民的回憶。

注釋:

1. Euclides Honor Rodrigues Vianna. Cadastro das Vias Publicas de Macau. Macau: Typographia Noronha & Ca., 1906, p. 158.

2. 〈市當局調查水井確數 全澳水井約有五千口 屋内有井須在門前設木牌標誌 暗中開井不設木標誌可能處罰〉,載於《華僑報》,1956年10月18日,第3版。

3. Isabel Nunes,蔚玲譯,《澳門的流動小販》(澳門:澳門文化司署,1998年),第49 - 50頁;〈長安圍街井 坊衆爭水滋事 市廳决[決]予封閉 前經封閉後准復開 今以滋事再受封禁〉,載於《華僑報》,1953年7月22日,第2版。

4. 飛歷奇,喻慧娟譯,《大辮子的誘惑》(澳門:澳門文化司署、花山文藝出版社,1996年),第4頁。

5. 劉芳、章文欽編,《葡萄牙東波塔檔案館藏:清代澳門中文檔案彙編》下冊,第777頁。

6. 《澳門政府憲報》,1868年2月24日,第8號,第43 - 44頁。

7. 《澳門政府憲報》,1875年3月20日,第12號,第58頁。

8. 黎日隆與梁慶庭編,《茨林圍口述歷史》(澳門:文化公所,2022年),第34頁。

9. 黎日隆與梁慶庭編,《茨林圍口述歷史》,第34、48、58頁。

10. 蔡珮玲編,《澳門水井和水源》,第122頁。

11. 蔡珮玲編,《澳門水井和水源》,第102、110頁;黎日隆與梁慶庭編,《茨林圍口述歷史》,第4、12、20、34頁。

12. 〈少婦汲水失慎墜入井中險溺斃 幸坊衆發覺召消防員落井撈救 飽飲井水奄奄一息施救始囘[回]甦〉,載於《華僑報》,1958年9月19日,第2版;蔡珮玲編,《澳門水井和水源》,第128頁。

13. 田渝譯,《澳門近代城市法規條例工程報告彙編》(澳門:澳門大學,2014年),第382頁。

14. 蔡珮玲編,《澳門水井和水源》,第122頁;黎日隆與梁慶庭編,《茨林圍口述歷史》,第34、48、58頁。

15. 《澳門政府憲報》,1891年5月14日,第20號,第135頁。

16. 黎日隆與梁慶庭編,《茨林圍口述歷史》,第35頁。

17. 蔡珮玲編,《澳門水井和水源》,第97頁。

18. 蔡珮玲編,《澳門水井和水源》,第97頁。

19. 蔡珮玲編,《澳門水井和水源》,第164頁。

20. 《澳門政府憲報》,1888年8月21日,第33號附報,第287頁。

21. 〈私揭井蓋 四人被罰〉,載於《華僑報》,1938年11月16日,第3版。

22. 〈增加市內水源供應 各區公井卅六口解封 經食水化騐[驗]所檢騐卽准居民汲用 裝駁水管通入水壩月底卽可動工〉,載於《華僑報》,1959年1月26日,第3版。

更新日期:2024/02/06

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)