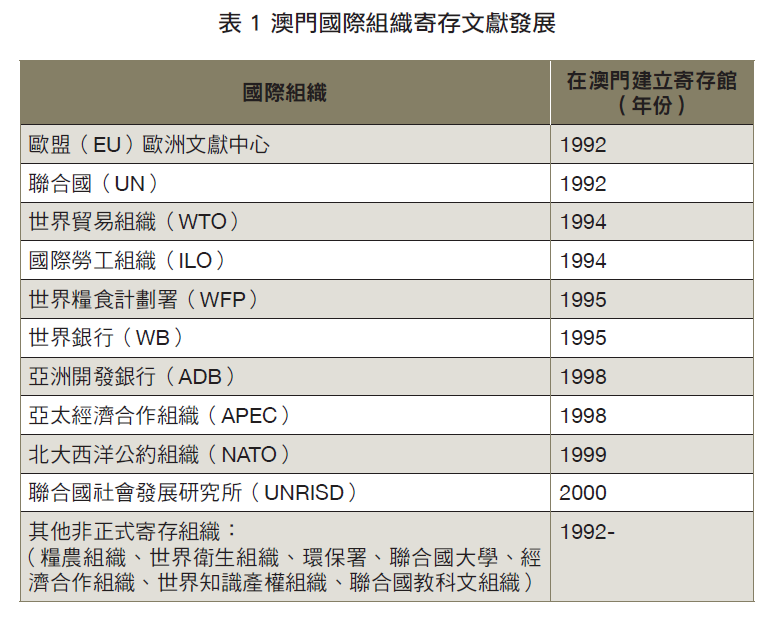

國際組織寄存館

澳門作為一個自由和對外開放的小城,由於歷史上的原因,與外部世界有著廣泛和多方面、多層次、多角度的聯繫。澳門與國際組織的關係從它所簽署的多邊協定可見一斑。截至2016年,適用於澳門的多邊國際公約共計607項,涵蓋外交與國防、民航、海關、經濟金融、教育科技文化與體育、海事等方面。

這本來與圖書館沒有直接的關係,然而這小城的圖書館裡,已經與十多個權威國際組織建立了寄存館關係,即是通過簽署備忘錄,免費獲得珍貴而及時的國際組織文獻,突顯了澳門國際城市的特色。昔日的國際組織文獻中心設在澳門大學圖書館,藏書約萬餘種,期刊約逾百種,還有網絡數據庫,開發了澳門地區權威的學術文獻資源,成為鄰近地區最大的國際組織寄存館,滿足了學者研究之需。

國際組織是國際關係發展到一定歷史階段的產物,是基於國家或地區之間往來和國際政治、經濟關係的日益發展而產生的。每個組織因其工作領域、政策、方針而出版各具特色之文獻。不少國際組織在世界各地選定寄存圖書館,贈送出版刊物。澳門發展的國際組織文獻館藏,便是一個提高學術和權威文獻素質資訊、拓寬資源的管道。

國際組織文獻的主要特色在於學術性強、具有權威性、時效性高、文獻載體周全、具有延續性,同時部份資料往往不易取得。

澳門是一個社會思想和學術文化相對自由及多樣化的地區,國際組織寄存館制度在澳門的實行,正是澳門文獻資源多元文化的體現,對本地文獻資源開發和對外交流皆有著重要的意義。這一方面增加了澳門權威文獻資源,提高了社會的科研能力的支援。同時,在節省購書經費和人力資源的前提下豐富了澳門地區的文獻資源。更深一層的含義是,透過與國際組織的交流及聯繫,可令更多國家及人士對澳門增加了解,在國際上推廣澳門。這樣,對面向國際的澳門來說有著重要的意義,是文獻傳播交流過程中所衍生的效益。這彈丸之地能獲得多個國際組織的權威文獻,主要因為澳門是一個非常特殊的地區,在國際上佔有一定的地位而受到國際的關注。

圖1 國際組織文獻寄存館(昔日位於氹仔校區的澳門大學圖書館)。楊開荊提供。

從這些資源在圖書館的建立,可見學術研究領域範圍的擴大,對國際權威及標準的比較,對外部世界的認知需求,政府和民間各種活動所需的資訊等等,這些因素刺激了國際組織文獻資源的產生。另外,澳門與外部世界的聯繫歷史悠久,它所處的地位以及它所具有的傳播文獻及宣傳國際組織的條件,也是得到國際的重視和投資的因素。這是國際組織文獻資源產生的規律性之一,與該地區自身所具備的國際地位和國際關係、社會需求等因素有著密切的關係。

聯合國教科文組織(UNESCO)世界記憶學術中心

在全球急速發展的步伐下,人們已強烈地意識到保護及傳承文化刻不容緩,自20世紀70年代至今,聯合國教科文組織已發起了多項世界性的歷史文化保護工程及設立相關的名錄。先是1972年的《世界遺產名錄》,旨在保護自然及文化遺產;其後在1992年啟動了以關注文獻為主的《世界記憶名錄》;2003年推出《非物質文化遺產名錄》,目的是喚起人們對各種傳統文化習俗的重視。澳門作為中國對外開放最早的城市,與內地及海外有著廣泛的接觸和聯繫,擁有深厚的文化底蘊,自16世紀以來,澳門一直是連接中國與西方的橋樑,因而遺存的歷史資源具有獨特的普世價值,深厚的文化價值獲得國際社會的肯定。彈丸之地的澳門,保留的各類文化項目與聯合國教科文組織的三項遺產名錄相關。

世界記憶工程(Memory of the World, MoW)主要關注文獻遺產,如手稿、圖書館和檔案館保存的任何介質的珍貴檔案以及口述歷史的記錄。具體而言,旨在對世界範圍內正在逐漸老化、損毀、消失的人類記錄進行搶救和保護,同時對世界遺產和非物質文化遺產項目進行記錄和著錄,從而使人類的記憶更加完整。

2016年,得到國家檔案局的支持,聯合國教科文組織世界記憶工程教育與研究分委會(SCEaR)經過多番考量,決定在澳門城市大學圖書館設立“澳門世界記憶學術中心”(Memory of the World Knowledge Centre — Macau),中心由澳門城市大學與澳門文獻信息學會合作營運。作為全球首個同類中心,其主要目的是推動澳門歷史遺產的教育與研究、文獻資源保護和利用的深度認識,加強本地與國際社會的交流聯繫。同時,中心提供以文獻檔案研究及教育為目的之交流和學術合作活動,並作為本地及鄰近地區與聯合國教科文組織世界記憶工程的橋樑。

圖2 澳門世界記憶學術中心設於澳門城市大學(2016 年)。楊開荊提供。

按照協議,中心職能主要支持世界記憶工程,重點保存教育及科研等領域的文獻,例如典藏與世界記憶工程相關的各類型文獻(印刷刊物及電子資料,包括準則、書籍、小冊子等等),以及有關世界記憶工程的工作、名錄申報、項目及歷史文獻;全面保存“澳門記憶”項目資料以及亞洲和太平洋地區文化遺產文獻;另外,提供世界記憶工程文獻資訊檢索(印刷刊物和多媒體資料),長遠規劃世界記憶工程書目資料庫;舉辦世界記憶工程相關課題的活動(如研討會、會議、專題辯論、書本和網站發佈會等),與世界各地教育界及機構(檔案館、圖書館、博物館)合作推動世界記憶工程,從而提供保育、修復、文獻數碼化的政策和措施,作為全球研究夥伴參考的最佳實踐範例;中心的館藏及工作也將致力於探索與聯合國教科文組織的世界遺產(WH),包括文化遺產和自然遺產,以及非物質文化遺產(ICH)計劃的協同作用,以提供堅實的基礎。由此可見,澳門與圖書館事業與國際社會關係密切。

該書之參考書目如下:

1. 《盛世危言》導讀,URL:http://liulangmao.com/bbs/read.php?tid=6080。

2. 《澳門中央圖書館館訊》,2004年第9期。

3. 1594年11月9日范禮安在澳門寫給耶穌會總會長的信,轉引自高瀬泓一郎的《キリシタン時代の文化と諸相》。

4. Braga, J.M. The beginnings of printing at Macao. Macau: Biblioteca Nacional Macau. 1963.

5. Newsletter: Hong Kong Library Association. URL:http://www.hklib.org.hk/april04.pdf.

6. 王酉梅:《中國圖書館發展史》,吉林:教育出版社,1991 年。

7. 多明古斯(Domingos, M.G.S):《澳門·遠東西方的第一所大學》,澳門:澳門大學,澳門基金會,1994年。

8. 吳志良、楊允中主編:《澳門百科全書》,澳門:澳門基金會,2005年。

9. 林家駿:《澳門教區歷史掌故文摘》,澳門:澳門天主教教務行政處,1979年。

10. 施白蒂著,小雨譯:《澳門編年史》(澳門譯叢),澳門:澳門基金會,1995年。

11. 費賴之:《入華耶穌會士列傳》,香港:商務印書館,1938年。

12. 楊開荊、趙新力:《澳門圖書館的系統研究》,廣州︰廣東人民出版社,2006年。

13. 楊開荊:《澳門特色文獻資源研究》,北京:北京大學出版社,2003年。

14. 圖書館事業發展白黃皮書用語釋義,URL:http://lac.ncl.edu.tw/06/info/13.htm.

15. 劉羨冰:《世紀留痕:二十世紀澳門教育大事志》,澳門:澳門出版協會,2002年。

16. 歐卓志(Arrima, Jorge de Abreu):《澳門中央圖書館》,澳門:澳門文化司署,1992年。

17. 歐卓志(Arrima, Jorge de Abreu)著,喻慧娟譯:《澳門中央圖書館百年歷史》,《文化雜誌》,1995年第22期。

18. 澳門基金會、上海社會科學院出版社編:《知新報》影印版,上海:上海社會科學院出版社,2000年。

19. 澳門圖書館暨資訊管理協會:《澳門圖書館名錄2004》,澳門:澳門基金會,2004年。

20. 廖澤雲主編,許世元、馮志強副主編:《鏡湖薈萃圖片集》,澳門:澳門鏡湖醫院慈善會,2013年。

21. 李鐵城編:《聯合國的歷程》,北京:北京語言學院出版社,1993年。

更新日期:2025/02/26

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)